横山弥生さん(55)は、認知症を患っている。その日にやるべきことを覚えていられないため、夫や友人などに頼みノートに書き記しているが、3時間後には「今日は何日でしたっけ?」。一度聞いてもすぐに忘れてしまう。

【映像】「きょう何日?」確認する認知症の妻・弥生さん 夫との生活の様子

毎日の家事も、できることが少なくなった。夫・光紀(みつのり)さんの指示のもとで料理をするが、「本当は洗い物するのが一番好きなんですよ。あんまり順番とかないし、キレイになればオッケーなので」。そんな話をしているうちに、切るはずのキャベツの存在を忘れてしまった。ランチが完成すると、配膳でスプーンとフォークの並べ方に戸惑う姿が。

弥生さんは「1人分ずつセットになっているが、どこまでが自分の食べていい分かわからなくなる。『変なことしないかな』と緊張してしまう」と語る。一方、光紀さんは「昔は弥生さんが一番シビアで『ここからここは私の』とか、焼肉で『私の肉を取った』とか厳しかった」と思い出を振り返った。

■弥生さん「家族の誕生日は忘れたくない…」

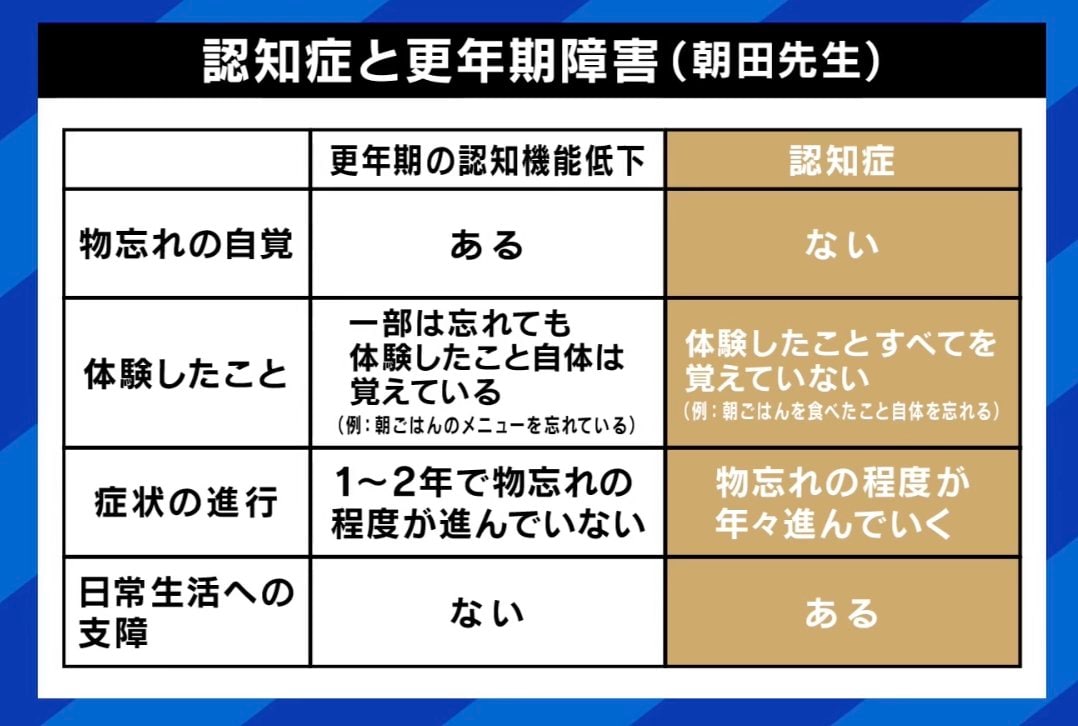

弥生さんは、夫の光紀さんと子ども4人(3人独立・1人学生)の家族。コンサルタントやシェアサイクルの運営に携わってきたが、4年前、カウンセラーに勧められて診断を受け、「若年性アルツハイマー型認知症」と診断された。初期症状として、怒りやすくなり子どもに暴言を吐く、メンタルが安定せず寝こむ、物忘れが増えて仕事の大切な予定を忘れるなどがあったが、当時は更年期障害を疑い、認知症と気付かなかった。

覚えていることは、学生時代の出来事、子どもや子育ての記憶、印象深い場所や物事、自分で作った曲など。反対に覚えにくいことは、日付や予定、会った人の名前や会話、料理や家事の作業工程、テレビやネットの情報などだという。

症状が少しずつ進行する中でも、弥生さんは願っていることがあると涙ぐむ。「家族の誕生日などは忘れたくない。しかし自信がなくなってしまい、そのうち書き出さないとダメかもなと思う。病気になる前はそんな心配をすることもなかったが、自信を持てなくなってきているのが残念」。

■夫・光紀さんの問いかけ「何をしている時が楽しい?」

何事にも自信が持てない弥生さんを救おうと、光紀さんはある問いかけをした。「何をしている時が楽しい?」。そこで思い浮かんだのは、小さな頃から好きだった「歌うこと」。自信を取り戻すきっかけになればと、弥生さんは夫やボランティアスタッフのサポートを受け、病院や介護施設などで歌う活動も始めた。

光紀さんは「『失敗した』『できなかった』『悲しかった』『寂しかった』という記憶ばかり残るよりは、『誰と会ったかわからないが楽しかった』といったポジティブな感想が残るにはどうしたらいいか。外の世界と関わるのがいいのかもしれない」と考える。

弥生さんは現在、車で逆走して以来運転はしていないほか、縦書きの文字が読みにくい、漢字が書けない、日付や複数の作業工程を覚えられないといった症状がある。一方、それに対するサポートを受け、手順を伝えてもらいながら家事を行う、日々の予定や出来事をノートに書いて確認、位置情報システムを紐づけてスマホ・カギ・大切なものなどを1セットにする、などの工夫をしている。

■医師「すべてがダメになるわけではない」 認知症疑い“13のチェックリスト”

認知症の患者と40年間向き合いながら、研究にも携わってきた「メモリークリニックお茶の水」朝田隆院長は、弥生さんについて「比較的初期の症状だろう」と考える。「“若年性”や、遅くなっての“晩発性”には関係ない。聞いたことや食べたものの記憶は、まず脳の海馬(かいば)に蓄えられるが、その具合が悪くなり、『さっきのこと』が覚えられない。逆に、昔のことは脳の奥にある、記憶の引き出しにしっかり入っているため、ダメージを受けていない」。

認知症をめぐり、現時点でわかっていることは、「現在の医療では完治しない」といった点だ。高齢者の認知症患者数は約471万人(2025年推計)で、若年性認知症患者数は約3万5700人(2020年調査)。対症療法薬と根本治療薬があるが、根本治療と言っても進行を遅らせる薬しかない。

朝田氏は日常での行為について、「何気なくやってもダメで、『何気なくお風呂に時計を置く』『何気なく野菜を冷蔵庫に入れる』では、すぐ忘れてしまう。しかし、ビクッとすることと同時に何かをやると覚える。そのあたりの“気持ちよさ”が大事だ」と語る。

サポートを続ける光紀さんは「歌は上手になってきている。忘れることや、記憶できないことは多いが、歌は確実に上達した。トレーニングによって、音域が広がったり、声が太くなったりしている」と、その効果を明かす。弥生さんも「低い音域が以前より出るようになった。筋肉のコントロールが、前よりうまくなったのだろう。そう思うと、人の体は不思議だ」と話した。

朝田氏は「人によって経過は違い、生活や付き合い方の差も大きい。近ごろよく『認知症との共生』と言われるが、そのモデルがなくて困っている」といった課題を挙げる。「認知症になったら、すべてがダメになるわけではない。もともとギターを弾いたり、自転車に乗ったり、水泳したりした人は、どれだけ認知が進んでもできる。要するにキャパが残っている。記憶はダメでも、『力を入れて声を出す』といった能力は、鍛錬次第で伸びる余地がある」。

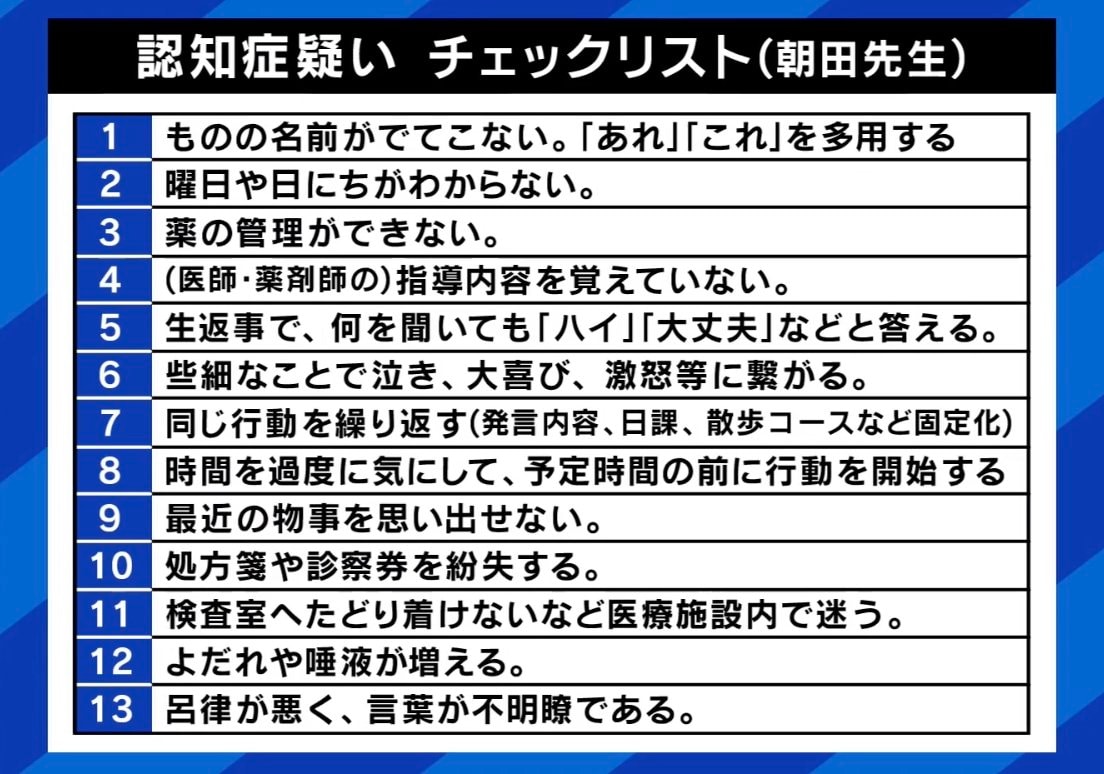

13項目からなる認知症疑いのチェックリストがある。朝田氏は「認知症で一番古い専門学会“日本老年精神医学会”のリストだ。『いくつ当てはまれば認知症』というものではなく、本人や介護者、医師の回答によって、採点のアルゴリズムが組まれる」と説明する。「ここに書かれているのは、アルツハイマー型やレビー小体型、前頭側頭型のような、よくある認知症の代表的な初期症状だ。記憶ではなく行動のため、周囲が気付くのにはいい指標になる」と推奨した。(『ABEMA Prime』より)