市街地でクマによる人的被害が相次いでいる。今年度は9月末までに108人が被害に遭い、過去最多となる9人が亡くなった。かつては森林に囲まれた町や村に出るものとされていたが、状況は大きく変わり市街地の、しかも中心部にまで出没するようになった。全国で初めて「緊急銃猟」によって駆除が行われた宮城・仙台市では、市街地の中心部である地下鉄の駅前でも目撃された。

「ABEMA Prime」ではクマの生態に詳しい専門家、クマ出没に悩む仙台市議会議員らと議論。山林の状況を知る識者からは「人を食べる習慣を持つクマが増えている」という指摘もあり、事態の深刻さが語られた。

■日本は人間とクマの生息域が近い?

山林に近い住居に、山から下りてきたクマが農作物などを食べる。これが従来のイメージといったところだが、現状は大きく変化している。市街地での出没、目撃情報が続出し、20日には東京・青梅市でも住宅近くでクマが木の実を食べている痕跡が見つかり、首都圏にまで及んでいることがわかった。クマの生態に詳しい日本熊森協会・鈴木ひかる本部役員理事は「山の中にエサがなくなるような地球温暖化があり、メガソーラーの開発もある。クマが落ち着いて住んでいられないから出てきてしまう。市街地近くの緩衝地帯に(クマを誘って捕らえる)箱罠を置いてしまうのは政策のミス」と述べた。

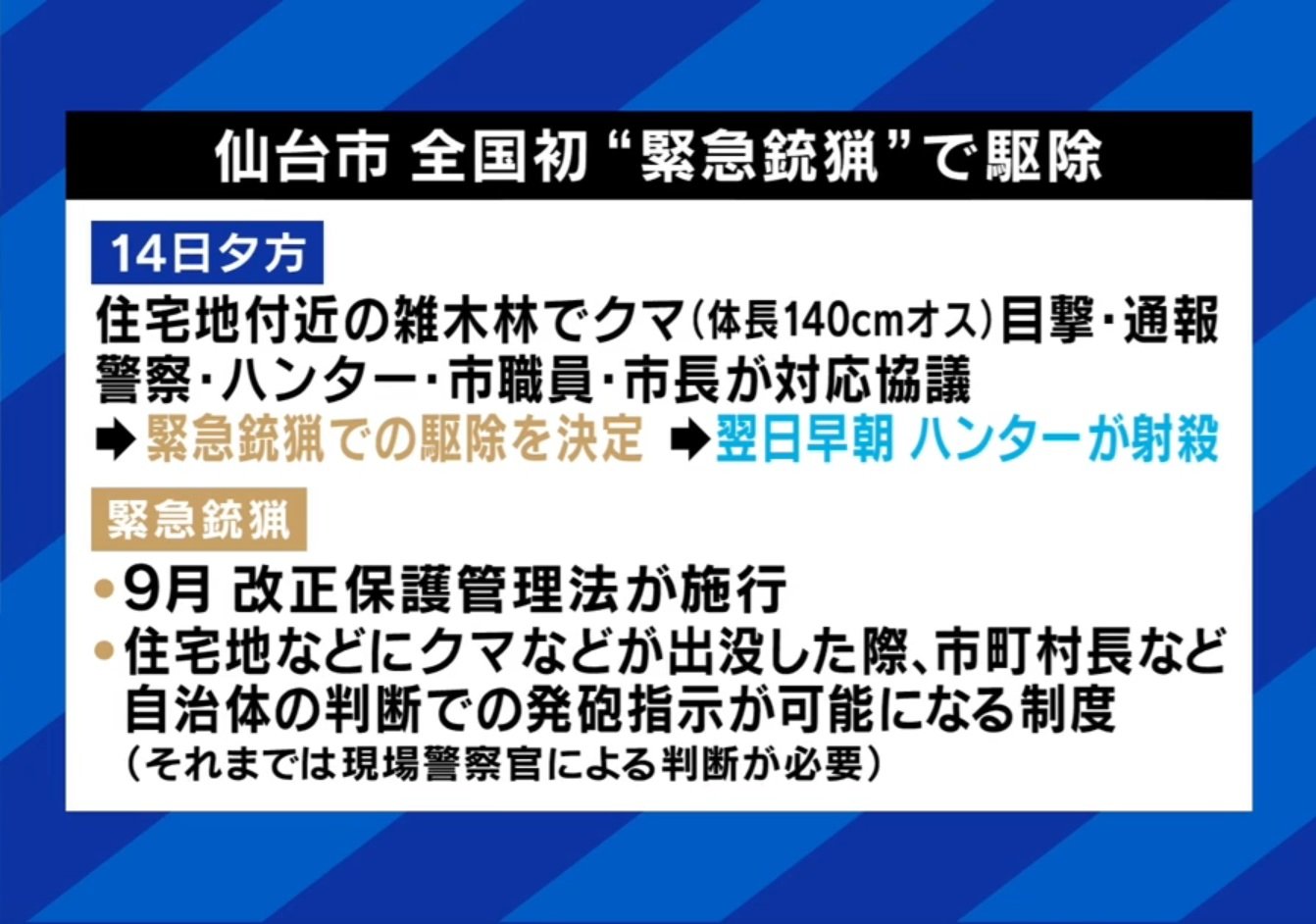

14日、全国で初めて「緊急銃猟」によってクマを駆除した仙台市の状況は深刻だ。仙台市議会議員・伊藤優太氏は「マンションが立ち並ぶ場所、地下鉄の駅前のような場所でも出没している」と、人が暮らすどんなエリアで出没しても不思議ではないと説明する。「住宅地に非常に近いところに出現したので、子どもを外に出せないとか、ごみ捨てにはクルマで行くという不安の声が寄せられている」と語った。

山林に詳しい情報キュレーター・佐々木俊尚氏は、クマが住宅地にまで出てきた理由に、エサ不足とともに過疎集落の増加をあげる。「ヒグマの数は25年で倍に増えたと言われている。(エサ不足は)ここ数年の猛暑でブナ(の実)が不作になっていることが一番大きいようだ」とし、「山と人里の間で、過疎集落がどんどん消滅している。人が入れないような場所になったが、動物は行き来できる。動物が大量にいる場所が広がり、逆に人間の生息域が狭くなっている。20世紀の常識で、環境破壊でクマがいる場所がなくなったという人は多いが、逆に猛烈に森が広がって、人間の居場所が減っている」と指摘した。さらには「人が少なくて自然と接近している場所はまだしも、今は盛岡や仙台のような都市部でもクマが出る。日本ほどクマの生息域と人間の都市が近づいている国は他にない」と、世界的に見ても日本は人間とクマが住んでいる距離が近すぎると指摘した。

■「クマが人間を食べることを覚えてしまう」

山に関する著書もある佐々木氏は、クマの生態そのものが変わり、人間を「エサ」と認識し始めている可能性も指摘する。「今年になって本州のツキノワグマが人を食べる事件が岩手あたりで3件、相次いでいる。この前は確か2016年ぐらいに、秋田で4人ぐらいが亡くなったが、あの時はすごく特異なケースだとされていて、歴史上ツキノワグマが人を食べたケースがないと言われていた。ただあれから8年で、同じ事が起きている」。

また、人を食べた経験があるクマが増えることの危険性を訴える。「クマが死んだ人を食べることにより、その遺体が放置されると、その間に他のクマが食べてしまい、人間の肉(の味)を覚えてしまう。例えるならサルが芋を洗って食べる習慣が広まるように、秋田や岩手あたりでは、人を食べる習慣を持つクマがだんだん増えているという答えが出ている。それはとても怖い話だ」。

人間とクマが偶発的に遭遇し、クマが驚いて襲ってくるのではなく、クマが人間をエサとして狙ってくるのでは、まるで意味合いが違う。「今まではツキノワグマも、人と偶然出くわし、猫が怖がって人間を引っ掻くようなものだったが、人をエサだと思ってやってくる状況だとしたら、局面が明らかに変わってきている。(クマ除けの)鈴も鳴らさない方がいいとも思える」と、クマを脅かすための鈴の音が、むしろクマを呼び寄せることにつながりかねないとも述べた。

現在、クマの駆除は狩猟免許を持つハンターなどに依頼することになるが、佐々木氏は「今、クマを撃てるのは猟師しかいないが、その数自体がものすごく少ないし、高齢化も著しい。どうやって猟師を育てるかも問題だが、今は駆除する能力がない警察や自衛隊にも、クマを撃つ訓練をしてもらった方がいい」と提案もしていた。 (『ABEMA Prime』より)