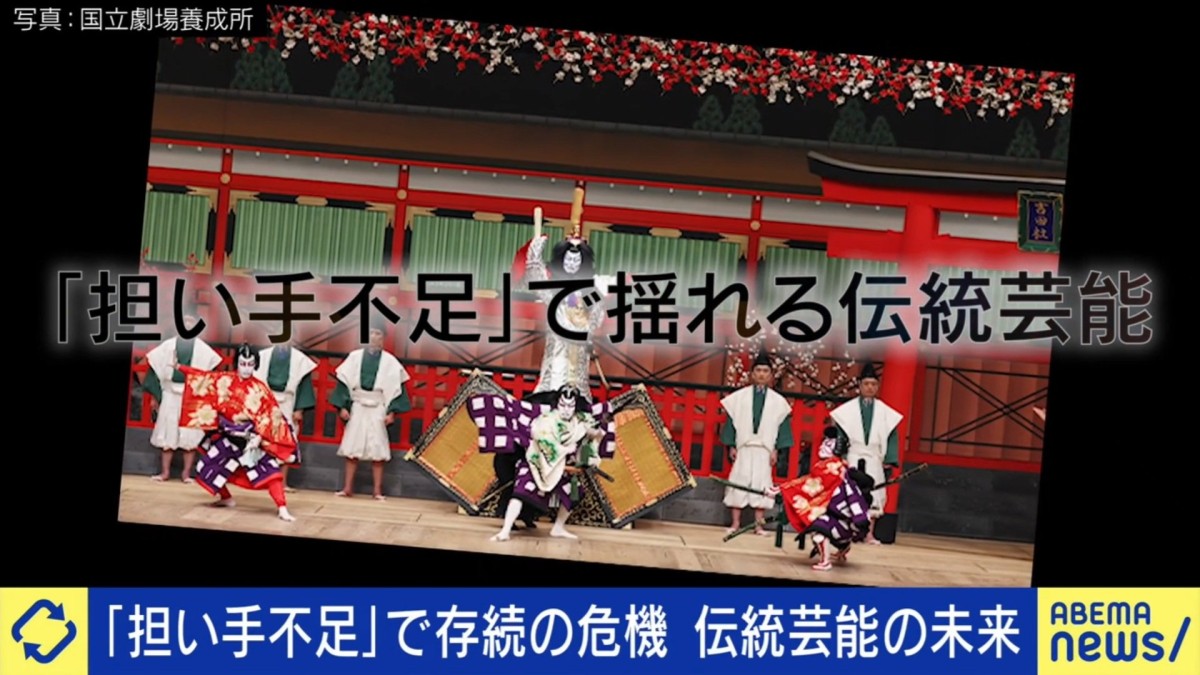

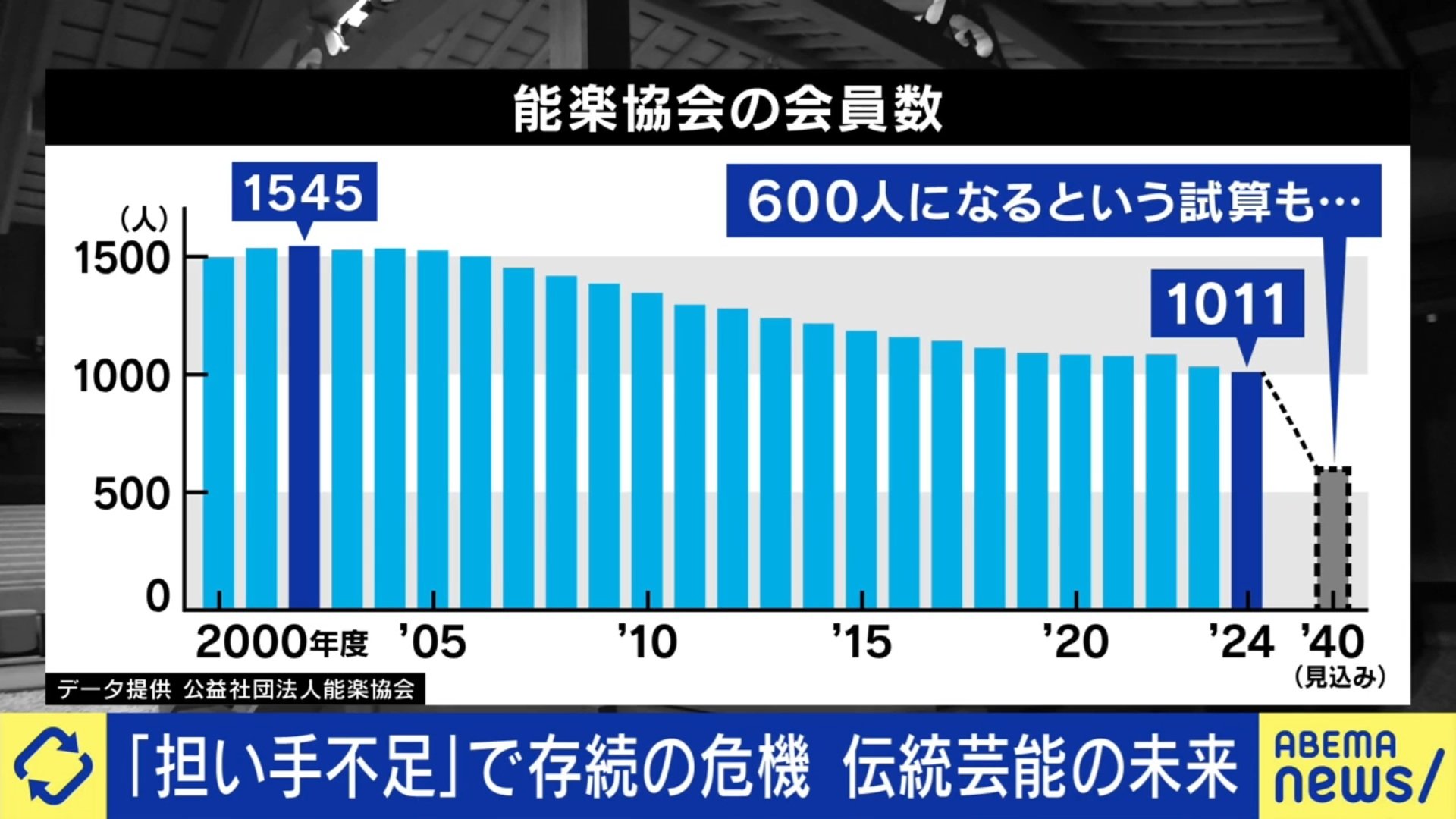

600年近くの歴史があるとも言われる日本の伝統芸能・能楽。今、深刻な担い手不足を突きつけられている。能楽協会の会員数は2000年度に1545人だったところ、2024年度は1011人にまで減少。「10年、20年後には役者が6割に減る」とし、600人程度になるという声もある。世界公演を行えば、海外からも高く評価される能楽だが、どのようにして担い手不足を解消し、伝統を守っていくのか。「ABEMA Prime」では当事者たちと考えた。

■担い手の確保が大きな課題に

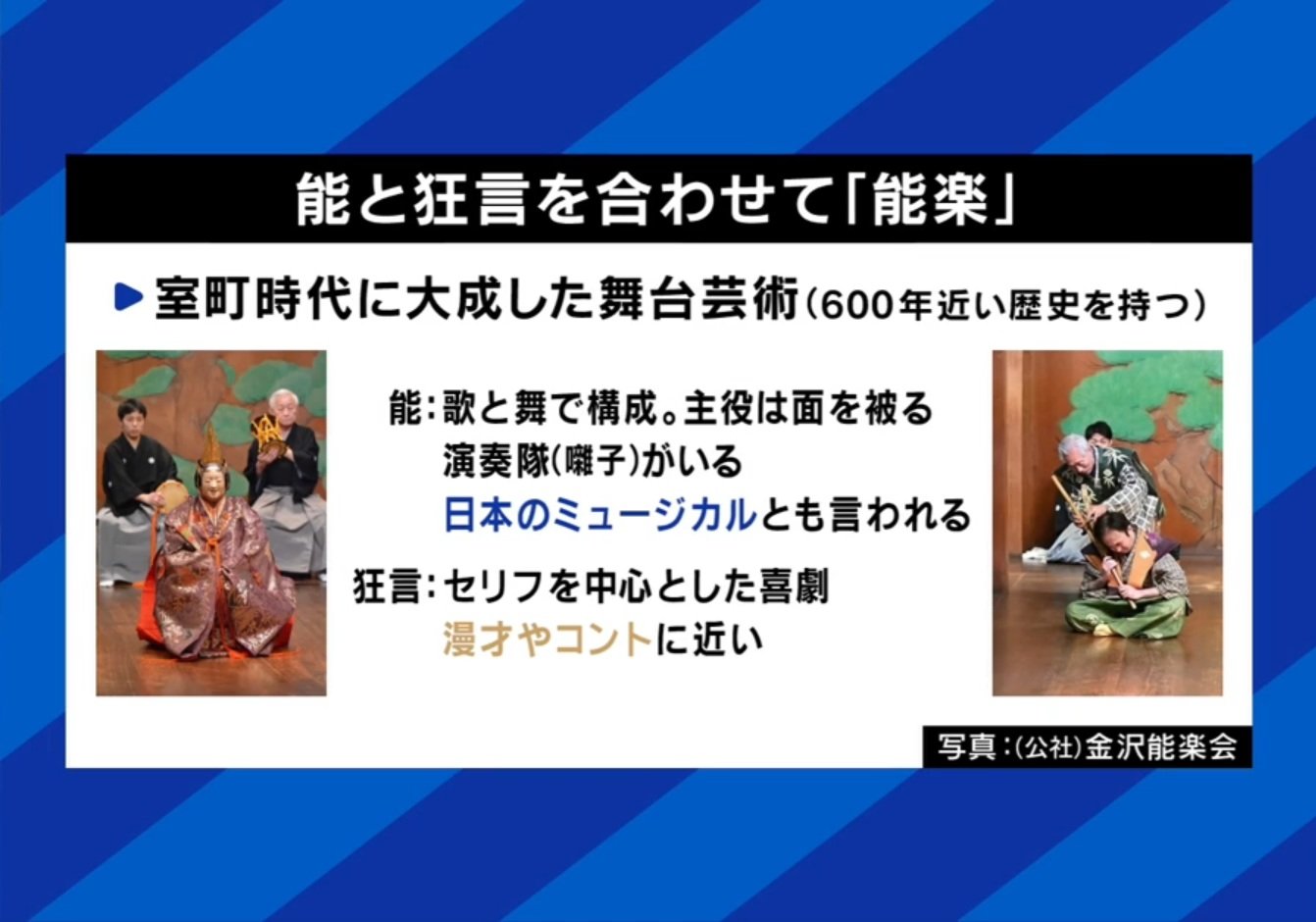

能楽は「能」と「狂言」を合わせたもので、室町時代に大成した舞台芸術。能は歌と舞で構成され、主役は面を被り、演奏隊(囃子方=はやしかた)がいる。「日本のミュージカル」とも表現される。時間について60分から120分ほどだ。また狂言はセリフを中心とした喜劇で、漫才やコントに近いもので、20〜30分。もともと狂言は、能の合間に演じられる幕間劇だった。

若者の担い手不足に悩む中、「仕事」として考えた場合、どの程度の収入が見込めるものなのか。狂言師の野村万之丞氏は「人によって差はあるが、ものすごく儲かっている人はいない。国からたくさん(補助金として)お金をもらっていそうなイメージも持たれがちだが、そんなこともない。自分で公演を主催すれば赤字になることもあるので、チケットも頑張って売る。自分の芸に精進するだけではなく、ビジネスとしてどうお金にしていくかは、みなさん考えている」と述べた。

また、能楽師で小鼓方(こづづみかた)の上田敦史氏は、より具体的な金額をあげた。「(活動が)年365日の中で土日や祝日に限られているので、おそらく(一般的に)お勤めの方とそんなに変わらない。私の場合は脚本を書いたり、企画をコンペにあげたりして、企画料や執筆料をいただき、舞台で務めるギャランティー以外の収入も得ている」と説明した。

年齢・経験によっての違いには「私が25歳、この世界に入って数年目の時は(年収)400万円はなかった。そこからだんだん増え、30代後半ぐらいで1000万円以上になることもあった。ただし時代にはすごく左右される。コロナ禍の頃はゼロになった。定年がなく長く続けられる仕事ではあるが、保証もない立場」と付け加えた。

■新作発表、インバウンド客狙いの施策も

能楽のような伝統芸能の世界は、先祖代々受け継がれるというイメージを持たれがちだが、実際には血縁関係などなくても飛び込める世界だ。国立劇場養成所では、能楽・歌舞伎などの研修生を定期的に集め、能楽であれば最長で6年間、稽古を積むことができる。受講料は無料で、地方から出てくる人には住宅手当も出る。育成制度も完備され、返済免除の場合もあるという。

また担い手だけでなく、新たなファンの獲得も模索している最中だ。歌舞伎界では、現在流行しているエンターテインメントとのコラボ演目などが人気を集めている。上田氏は「人気アニメの能・狂言をされている方もいるし、私もコロナ禍に(当時話題になった)『アマビエ』を元に新作を作った。人間の深い心象表現を求めている芸能なので、普遍的なものであれば現在の題材でも十分に表現になりうる」とした。

海外公演をすれば、現地でも盛況だ。ただし常にそこで公演し続けるという意味ではコストパフォーマンスに見合わないというのが、能楽に生きる人々の共通見解でもある。むしろ海外から日本に来ているインバウンド客に対してのアプローチも強めている。

上田氏は、インバウンド客をターゲットにした新たなビジネスモデルの構築も進めている。「兵庫の丹波に今年、能楽堂を建てた。そこではインバウンドの富裕層が泊まれるようにもした。宿泊ができて、食事も酒も出せる。地元の食文化を楽しめるし、茶室もある。能も見られて、体験もできて、泊まれる。2泊3日で地域観光、歴史的な神社・仏閣に行くようなパッケージを作った。今は販売をする準備をしているところだ。兵庫県としても、これは重要な事業になるのではと思って、多くの方と話をしている」と、新たな可能性に挑戦していた。 (『ABEMA Prime』より)