気象庁は南海トラフ地震の震源域と想定される高知県沖から日向灘付近で地震を観測するシステムの活用を15日正午から始めた。この地域の緊急地震速報は「最大20秒」早くなる。この新たな地震観測システムについて、テレビ朝日社会部の山内陽平記者に聞いた。

緊急地震速報はどのように発表されているのか?

━━そもそも緊急地震速報はどのように発表されているのか?

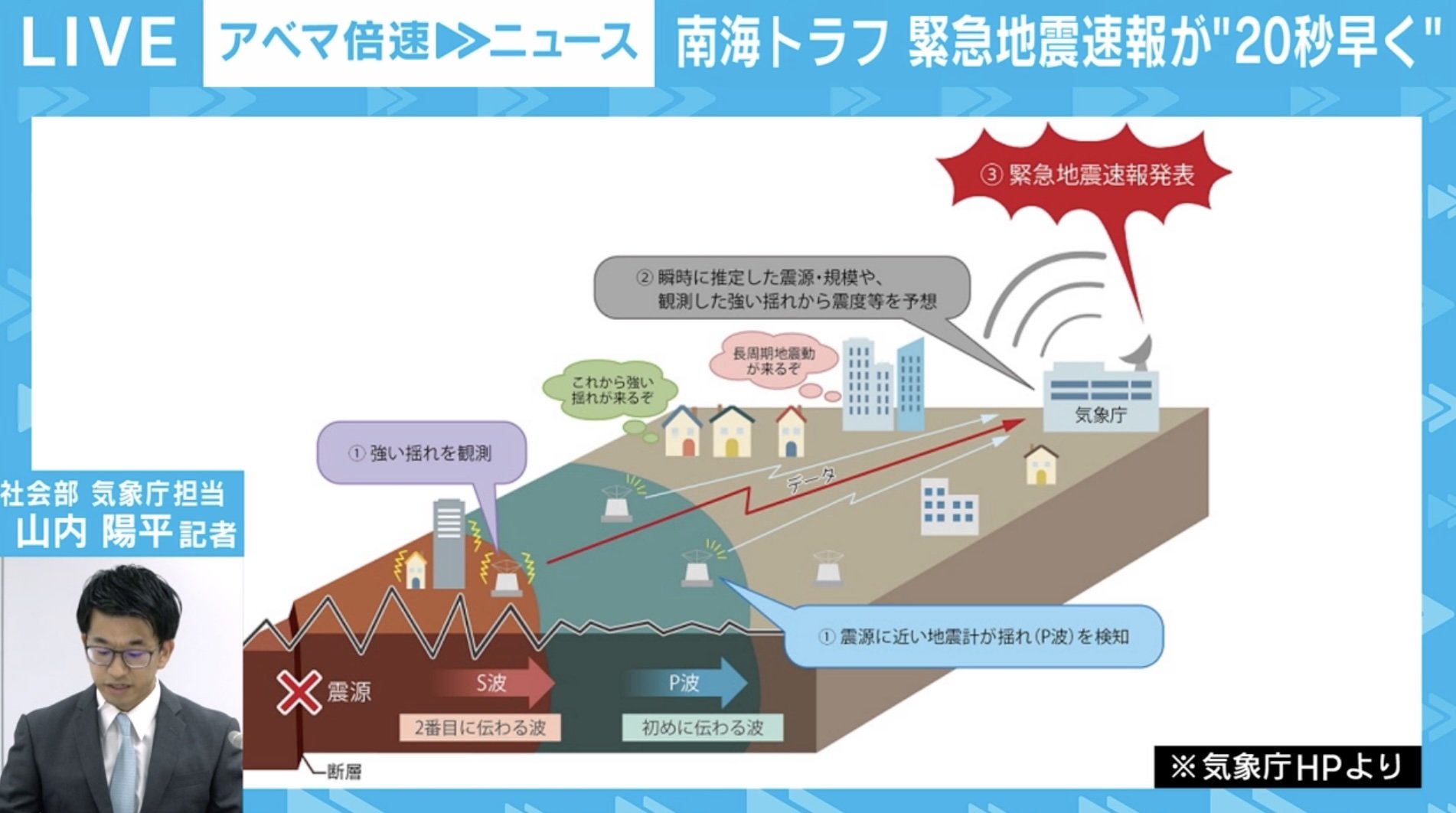

「地震がおきると、『地震波』と呼ばれる波が地中を広がり、揺れを引き起こす。地震波には主にP波と呼ばれる秒速7キロの速い波と、S波という秒速4キロで伝わる遅い波の2種類がある。このため、地震が発生すると、震源付近にある地震計がまずはP波を感知する。その後、検知したデータが気象庁に送られて解析されることで、震源や地震の規模、そして予測される揺れの強さが分かる。こうした処理が全て自動で瞬時に行われるので、計算した地震の規模や予測震度が緊急地震速報の発表基準に達した場合には、基準に応じて緊急地震速報の警報と予報を発表している。こうした形で、強い揺れであるS波が伝わる前に我々は地震に備えることができる」

「20秒」で何ができるか?

━━今回は観測地点が増えたことで、場所によっては緊急地震速報が最大20秒早く届くようになったということか?

「その通りだ。南海トラフの震源域は駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界とされるような場所だが、これまでその一部に地震計がなかった。この図の『沖合システム』の白い点がそれぞれ海底に設置された地震計を含む観測装置だ。これにより、陸上の人は『これから地震が来る』とわかるようになった」

━━「沿岸システム」はまだ完成していないのか?

「この観測網を今回設置したのは防災科学技術研究所であり、観測網自体は出来上がっており『N-net』という。だが気象庁としては、緊急地震速報に使うために非常に高いデータ精度がい求められるため、様々なことを確認する必要がある。そのため今回、まずは沖合システムからデータの精度を確認した上で、今後は沿岸システムの利用も考えていく」

━━我々は「20秒」で何ができるだろうか?

「やはり怪我をしないための行動が一番だろう。気象庁も元々緊急地震速報については、『発表されてから強い揺れが襲ってくるまでわずか数秒から数十秒しかないため、緊急地震速報を聞いてから取るべき行動を考えていたのでは間に合わない』と避難行動を事前に決めておくことの重要性を強調している。他にも、扉が閉まってしまっている場合は、扉を開けて逃げ道を確保することも重要だろう。消防庁も地震があった場合は『頭を保護できる丈夫な机の下などに避難して、慌てて外に飛び出さない』としている。とにかく慌てずに、パニック行動を起こさず、気持ちを落ち着ける時間にはなるだろう」 (ニュース企画/ABEMA)