高齢者の社会的孤立が深刻となっています。

社会的孤立が、病気の発症や死亡リスクを高めるというデータがあります。

健康との関係や孤立を防ぐ対策についても、見ていきます。

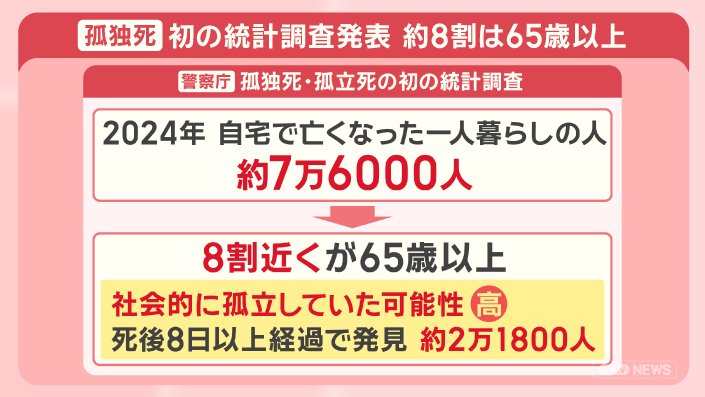

■孤独死 初の統計調査 約8割は高齢者 社会的孤立 可能性も

警察庁が、孤独死・孤立死について、初めて統計調査を発表しました。

2024年に自宅で亡くなった一人暮らしの人は、約7万6000人。

このうち、8割近くが65歳以上です。

社会的に孤立していた可能性が高い、死後8日以上経過してから発見されたケースは、約2万1800人でした。

社会的孤立とは、家族や地域社会との交流がほとんどない状態のことです。

家族と同居していても、日常的に交流がなければ、『社会的孤立』に陥る場合があります。

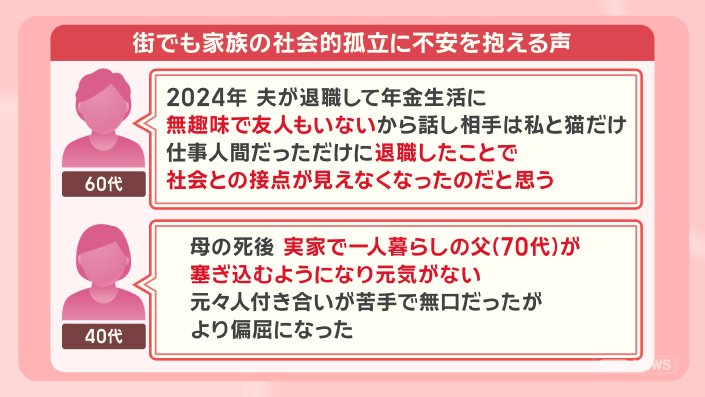

家族の社会的孤立に不安を感じている声です。

「2024年、夫が退職して年金生活に。無趣味で友人もいないから、話し相手は私と猫だけ。仕事人間だっただけに、退職したことで、社会との接点が見えなくなったのだと思う」

「母の死後、実家で一人暮らしの70代の父が塞ぎ込むようになり、元気がない。元々、人付き合いが苦手で無口だったが、より偏屈になった」

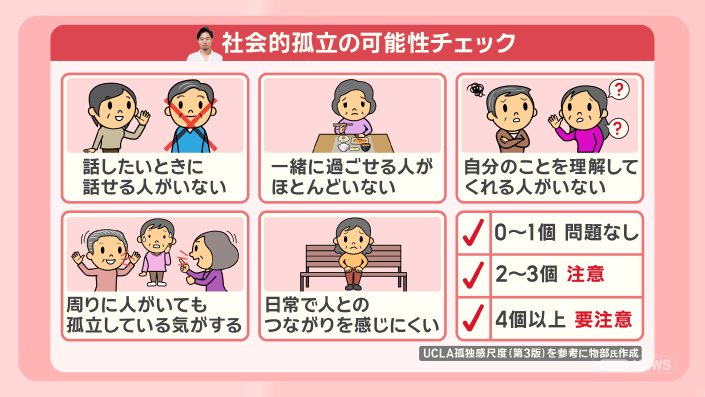

社会的孤立の可能性のチェックです。

チェック項目は5個です。

1、話したいときに、話せる人がいない。

2、一緒に過ごせる人が、ほとんどいない。

3、自分のことを理解してくれる人が、いない。

4、周りに人がいても、孤立している気がする。

5、日常で人とのつながりを感じにくい。

当てはまるのが、0個〜1個であれば問題はありません。

2個〜3個当てはまる人は、注意が必要です。軽度の孤立の傾向があります。

4個〜5個当てはまる人は、要注意です。孤立のリスクが高まっています。

■社会的孤立 死亡リスクは飲酒喫煙より危険 きっかけは?

社会的孤立は、健康にも影響します。

60代後半のAさんは、結婚歴なし、一人暮らしをしています。

Aさんは60代前半のとき、勤めていた会社を退職して、フリーランスになり、在宅での仕事がメインになりました。

その結果、今まであった仕事仲間との会話や飲食の機会が極端に減ったといいます。

Aさんは孤独を感じるようになり、夜、眠れないことが増え、心療内科を受診し、薬を服用するようになりました。

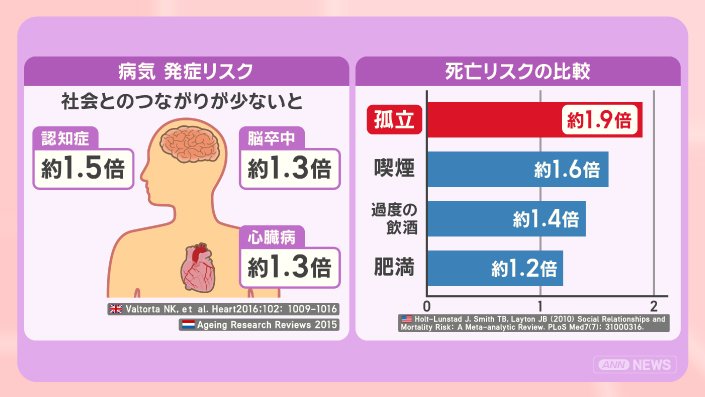

病気の発症リスクです。

社会とのつながりが少ないと、脳卒中や心臓病は約1.3倍、認知症は約1.5倍、発症しやすくなるという研究があります。

そして、死亡リスクです。

孤立していない人と比べると、孤立している人の死亡リスクは、約1.9倍という研究があります。

そして、孤立することは、喫煙、過度の飲酒、肥満を上回る死亡リスクになっています。

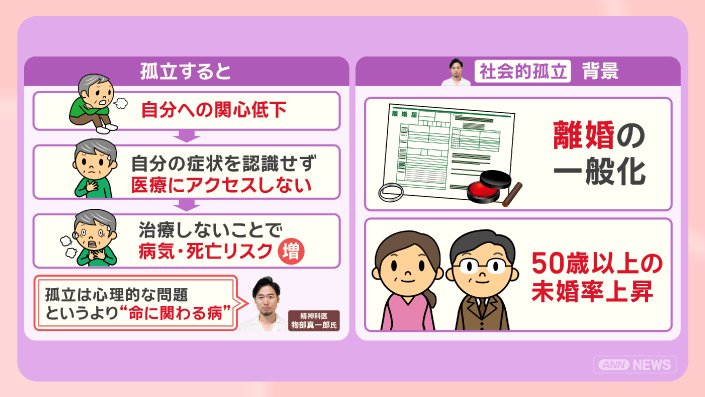

なぜ、社会的孤立によって、病気や死亡リスクが上昇するのでしょうか。

孤立すると、

1、自分への関心が低下します。

2、自分の症状を認識せず、医療にアクセスしなくなります。

3、治療しないことで、病気や死亡のリスクが増えます。

「孤立は、心理的な問題というより、“命に関わる病”」といいます。

社会的孤立の背景には、

▼熟年離婚などの離婚が一般的になってきた、

▼50歳以上の未婚率の上昇、

などがあるということです。

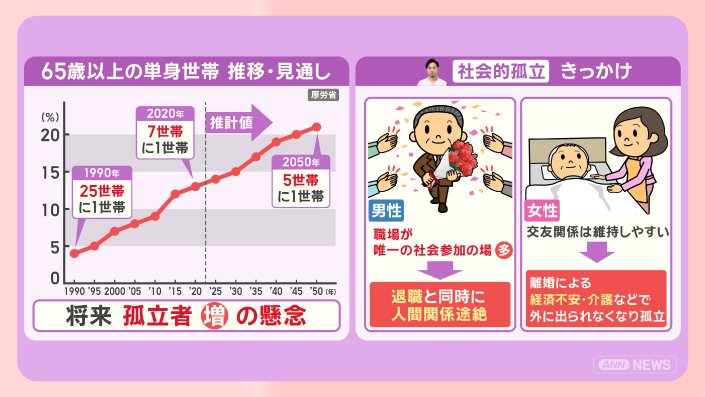

65歳以上の一人暮らしの推移と見通しです。

1990年、25世帯に1世帯だった高齢者の一人暮らしは、2020年、7世帯に1世帯になりました。

そして、2050年には、5世帯に1世帯になると推計されています。

将来、孤立する人が、さらに増える懸念があります。

社会的孤立のきっかけです。

男性の場合、職場が唯一の社会参加の場であることが多く、退職と同時に人間関係が途絶え、孤立する。

女性の場合、交友関係は維持しやすいですが、離婚による経済不安や、介護などで外に出られなくなり、孤立するケースがあります。

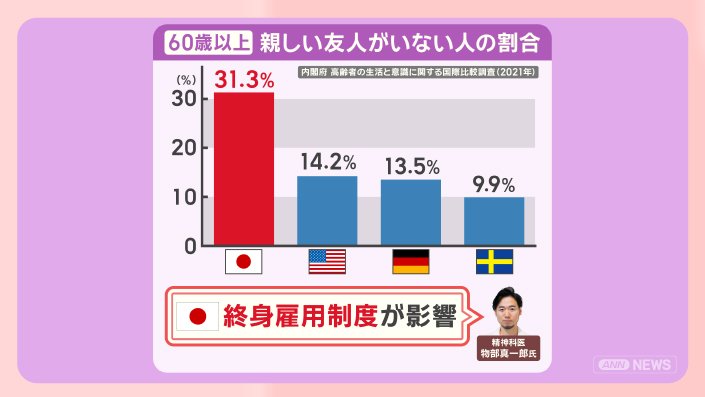

60歳以上の人で、親しい友人がいない人の割合です。

日本は31.3%で、アメリカの2倍以上、スウェーデンの3倍以上という調査結果があります。

物部さんは、「日本の終身雇用制度が影響」している可能性を指摘しています。

■孤立を防ぐ“人とのつながり” 単発バイトで生活一変

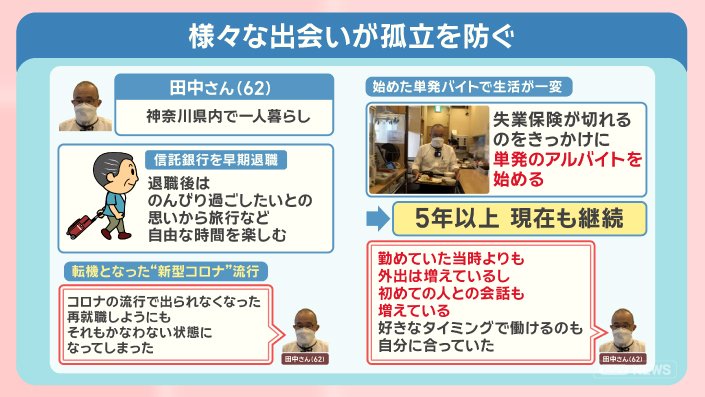

孤立を防ぐために必要なのは、様々な『人とのつながり』です。 神奈川県内で一人暮らしをしている田中さん、62歳です。 田中さんは、信託銀行に勤めていましたが、早期退職を選択。 退職後はのんびり過ごしたいとの思いから、旅行など自由な時間を楽しんでいました。

転機となったのは、新型コロナの流行です。

「コロナの流行で、外に出られなくなった。再就職しようにも、それもかなわない状態になってしまった」

その後は、田中さんは、単発のアルバイトを始めたことで、生活が一変しました。

失業保険が切れたことをきっかけに単発のアルバイトを始め、それから5年以上、現在も続いています。

「(銀行に)勤めていた当時よりも外出が増えているし、初めての人との会話も増えている。好きなタイミングで、働けるのも自分に合っていた」と話しています。

保育園で事務をしている50代の女性、シングルマザーで20代の娘と2人暮らしです。

もともと保育士として仕事をしていましたが、退職。

現在は新たな交友関係を広げるため、別の業種に再就職を検討しているということです。

「今度は、医療事務の分野に挑戦したい。世界を広げるきっかけになる」と話しています。

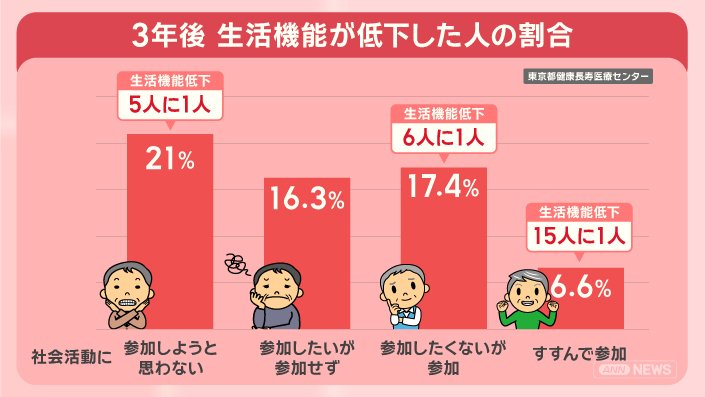

社会活動への参加の仕方で、生活に与える影響に差があるというデータもあります。

東京都健康長寿医療センターのデータによると、社会活動に「参加しようと思わない(参加しなかった)」人で、3年後に生活機能が低下した人の割合は、21%(約5人に1人)でした。

一方、社会活動に「すすんで参加」した人で、3年後に生活機能が低下したのは、6.6%(約15人に1人)となっています。

また、「参加したいが参加しなかった」人は16.3%、「参加したくないが参加」した人は17.4%と、あまり差はありません。

このデータから、ただ活動に参加するだけでなく、「自分からやりたい」と意志を持って前向きに社会活動に参加することが、生活機能の維持につながることが見てとれます。

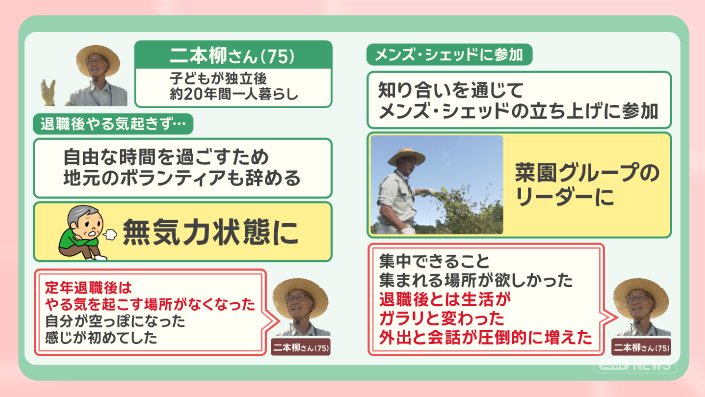

■定年後の男性の孤立防ぐ取り組みも「外出と会話増えた」

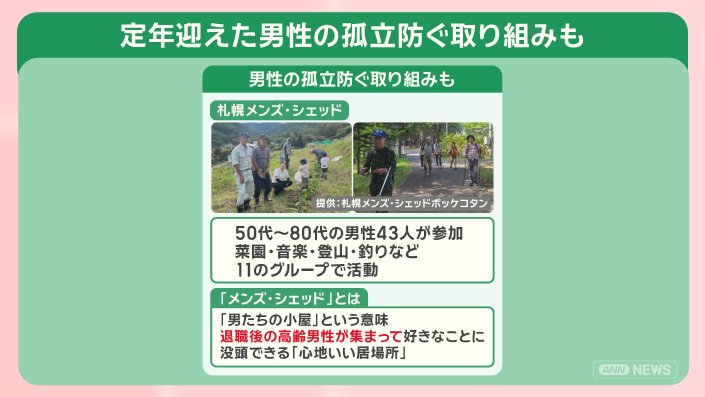

定年を迎えた男性の孤立を防ぐ取り組みです。

札幌メンズ・シェッドという団体は、50代〜80代の男性43人が参加。

菜園、音楽、登山、釣りなど11のグループに分かれ、それぞれ活動しています。

このメンズ・シェッドとは、直訳すると『男たちの小屋』という意味で、退職後の高齢の男性が集まって好きなことに没頭できる『心地いい居場所』ということです。

この活動に参加している二本柳さんです。

子どもが独立後、約20年間一人暮らしです。

この活動に参加する前は、退職後に自由な時間を過ごすために、地元のボランティアなども辞めましたが、結果、無気力状態になりました。

「定年退職後は、やる気を起こす場所がなくなった。自分が空っぽになった感じが初めてした」といいます。

二本柳さんは、この活動に参加したことで生活が一変します。

知り合いを通じて、メンズ・シェッドの立ち上げに参加して、現在は菜園グループのリーダーを務めています。

「集中できること、集まれる場所が欲しかった。退職後とは生活がガラリと変わった。外出と会話が圧倒的に増えた」と話しています。

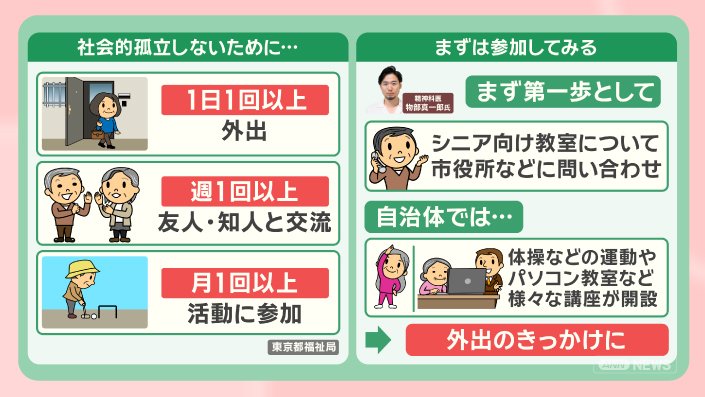

社会的に孤立しないための目安です。

●1日1回以上、外出

●週1回以上、友人・知人と交流

●月1回以上、活動に参加

社会的孤立から抜け出す1歩は、まず参加することです。

精神科医の物部さんによると、例えば、シニア向けの教室について、市役所などに問い合わせてみることも1つの方法です。

自治体では、高齢者向けの運動やパソコン教室など様々な講座が開設されています。

こうした講座に参加することで、外出のきっかけになるということです。

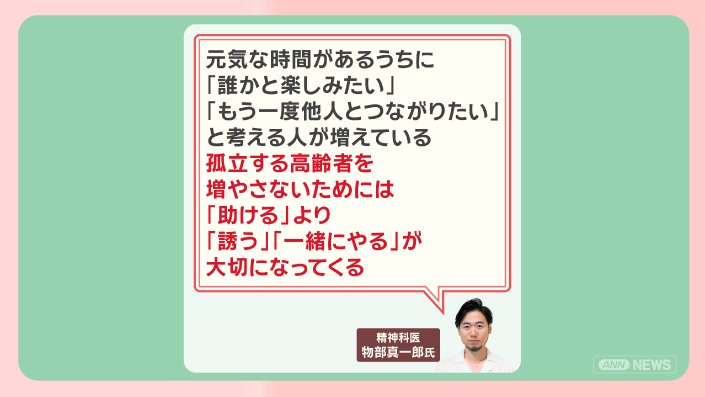

「元気な時間があるうちに、『誰かと楽しみたい』『もう一度他人とつながりたい』と考える人が増えている。孤立する高齢者を増やさないためには、『助ける』より、『誘う』『一緒にやる』が大切になってくる」

■高市政権 孤独・孤立対策を強化 課題も

2024年4月には、『孤独・孤立対策推進法』が施行され、地方自治体に対策協議会の設置などを求めています。

さらに、内閣府は、自治体の孤独・孤立支援対策の後押し等を行うための『推進交付金』について、2026年度に1億7600万円の予算を要求しています。

「具体的な取り組みは、各自治体が任意で行うのが中心。自治体の意欲に左右されやすく、全国一律で十分な支援が届きにくいという課題もある」ということです。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年10月28日放送分より)