栃木県の住宅内に立つ巨木。根本の穴をくぐると、奥行き約5メートルの謎の空間がありました。実は1500年ほど前に作られたものでした。

東京・目黒区のお寺で発見したのは、化粧を施された“おしろい地蔵”。参拝者の願いとは?

熊本県の港から海に連なる無数の電柱。漁師にとってなくてはならないモノですが、その結果、車が水没する事態も。その正体とは?

「おとぎ話に出てきそう」な穴 中は?

最初に向かったのは栃木県真岡市にある個人の住宅の庭。

「なんですか?木の下に穴が開いている」

敷地の一角にそびえるケヤキの木。根元付近に大きな穴が開いています。

「(Q.これは何だと思う?)え?なんか違う世界への物語の始まり的な入り口じゃないですか?」

おとぎ話に出てきそうな謎の穴。中に入ると、まさかの光景が広がっていました。

「ちょっとだけ下向いて入ればすぐに立てます」

「立てる?そんなに空間があるんですか?」

「そしてお母さんの作業の手際がすごく慣れている。結構人が来ているのかな?」

住人の橋本トヨさん。かつては、この穴に入るための観光ツアーもあったといいます。

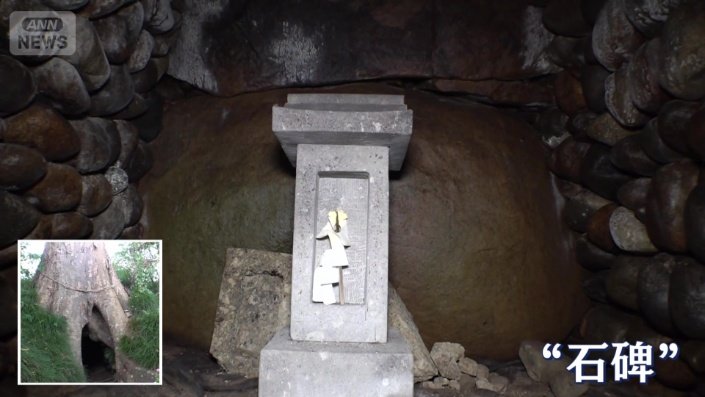

「お邪魔します。ちょっとここは通る時にひざをつく必要はあるけれど、奥はひんやり涼しい。明らかに木の中に入ってきたはずなのに天井も横も全部石だ。やっぱり違う世界に来た?」

「何だろう。石碑?」

奥行きおよそ5メートル。幅と高さは1.5メートルほど。天井と壁が石で囲まれた空間に石碑のようなものがあります。

「(“石碑”は)多分ね、うちの家族がしたんだと思う」

死者の霊を慰めるため先祖が建てた石碑のようなもの。つまりこの空間はお墓?

「(Q.ここは何ですか?)鶏塚古墳」

専門家「地域を治めた有力者が埋葬されている」

この場所は1500年ほど前の古墳時代に作られたという鶏塚古墳でした。木の穴に入った石室の外は、東西に22メートル、南北に18メートルの楕円(だえん)状の塚があるといいます。

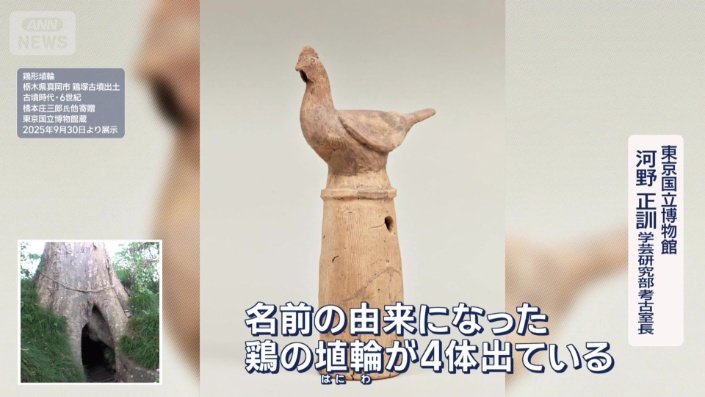

およそ140年前、庭の畑の一部で作物が育たない場所があり、調べると古墳と判明。その後の調査で、この古墳は歴史的価値があることが分かりました。出土品は上野にある東京国立博物館に収蔵されています。

河野正訓学芸研究部考古室長

「(橋本さん宅の)鶏塚古墳は、名前の由来になった鶏の埴輪(はにわ)が4体出ている。全国的にもかなりまれです」

「さらに『子を背負う女子』についても他に類例がない大変貴重なものだと思います。地域を治めた有力者が埋葬されているのは間違いないと思います」

1957年、橋本さんの庭にある鶏塚古墳は栃木県指定史跡になっています。

それにしても不思議なのは、入り口にある穴の開いた木。

「(昔は幹が)もっと細くて、私が小学生のころはこれくらい細かったの」

古墳が発見された140年ほど前、木は入り口の上にあり、その後、成長とともに根を伸ばし、古墳の入り口を囲うような形になったといいます。1500年ほど前の古墳を守るかのような不思議な光景を生み出していました。

普通のお地蔵様が「おしろい地蔵」に

続いては東京・目黒。山手通りに面した大都会のお寺の不思議です。

「目黒にこんなにすてきな場所が」

都会の喧騒(けんそう)を離れた寺で発見したのは…。

「おしろい地蔵ですって。本当にお顔におしろいが塗られてお化粧が施されている。どうして?」

高さ1メートルほどの「おしろい地蔵」。頬紅や口紅、アイシャドウなど化粧が施された姿でまつられています。

1709年に創建した蟠龍寺(ばんりゅうじ)。おしろい地蔵の傍らにはファンデーションなどの化粧道具が置いてあります。

参拝の様子を観察すると、なんと参拝者自らが地蔵の顔に化粧をしています。

「かわいくなった」

「(Q.なぜ口紅を?)唇をプルプルにしたかったから」

母親とやって来た2人の娘は、まんべんなくファンデーションを塗ります。

「肌がきれいになったらいいなっと思って。肌をつるつると」

母親(50代)

「(Q.お母さんは?)もう大丈夫です」

おしろい地蔵のご利益は、自分の気になるところに化粧を施すと、その場所が良くなると言われています。参拝者のなかには、深刻な悩みで訪れる人も…。

「母がちょうど顔にがんができて治療したので。私だけじゃなくて母もきれいになってほしいなって思って」

それにしても、なぜ地蔵に化粧をするようになったのでしょうか?

「もともとは普通のお地蔵様。(江戸時代)顔にあばた(発疹痕)がある女性が、願掛けしたら治ったという故事があって。『おしろい地蔵』って呼ばれるようになったらしいです」

地蔵に化粧を施すのは江戸時代から始まったと言われています。なかには思いが強すぎる参拝者もいるようで…。

「目がパッチリしすぎ。あんまり派手なメイクはご遠慮願いたいと思うが…」

マスカラをつけたようなアイメイク。かなり個性的な表情の時もあります。ところが、ほんの1カ月前、おだやかな顔になったといいます。

「確かにアイシャドーも、アイライナーも引いてある。今が一番きれいな状態なのかな」

なぜ海の中に電柱? 観光客「写真映えする」

続いてやってきたのは熊本県宇土市。観光客が注目していたのは…。

「電柱が海から出ているみたいな。そういう所があるらしい」

海に電柱?早速、現場に向かうと、陸のほうから海のずっと先まで電柱が連なっています。

電柱があるのは漁港のすぐ近く。対岸にうっすら見えるのは雲仙・普賢岳です。何のために建てられたのでしょうか。追跡すると、この街になくてはならないものでした。

「(Q.何で知った?)ネットで検索して出てきた。写真映えしやすいと思って」

この不思議な光景を見るため、わざわざ東京から来ていました。

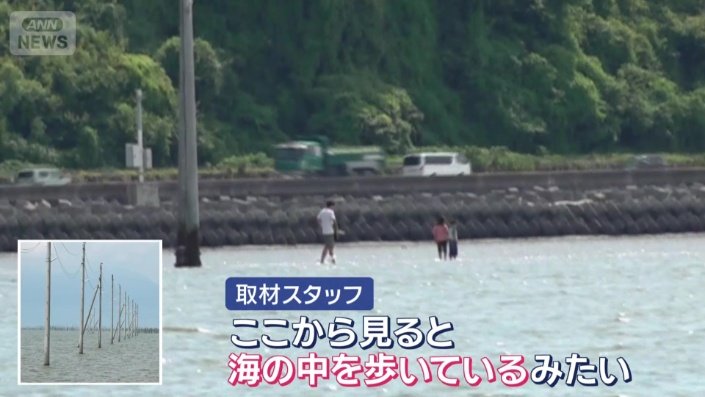

電柱はどこに続いているのか?船をチャーターして沖まで行くことに。そして、連なる電柱の先端に到着。周囲に電気を必要とする施設などはなく、どこにもつながっていません。さらに、陸のほうを振り返ると不思議な光景がありました。

「ここから見ると海の中を人が歩いているみたい」

海の上を人が歩いている!?再び電柱の始まる場所に戻ると、いつの間にか道路が出現しています。4時間ほど前に海だった場所に、干潮になり道が現れました。その幅約4.5メートル。歩いていくと、その先は海で進めません。

道の切れ目で観察すると、わずか4分で道路が現れました。この地域では干潮と満潮の差がおよそ4メートルあると言われています。

海の中から現れたのは「長部田海床路」と呼ばれる、全長およそ1キロほどの人工の道路。先端に行くと行き止まりです。一体、何に使う道なんでしょうか?

「観光(のため)じゃないんですか?」

「車とかが入ってくるようにですよね」

漁師の仕事効率化に貢献

地元の漁師、芥川健二さん(77)に話を聞きました。

一般の人も通行可能ですが、近くに漁港があるのに、なぜ漁師がこの道路を使うのでしょうか?

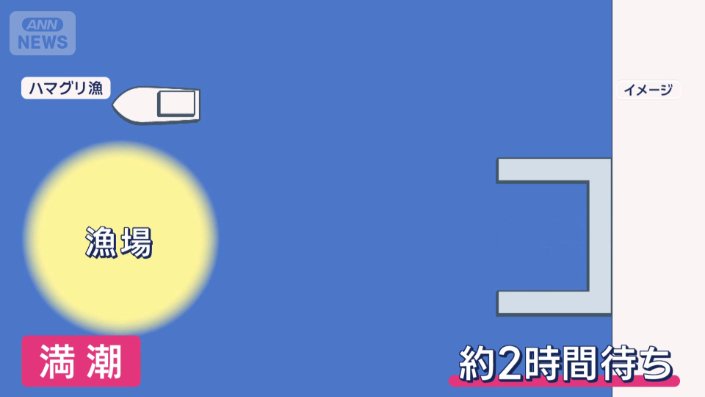

船を使ってハマグリ漁を行う場合、満潮時に出港し、漁場で2時間ほど待ちます。腰までの水位となる干潮に漁を行うと、今度は満潮になるまで2時間待ち、漁港に戻ります。

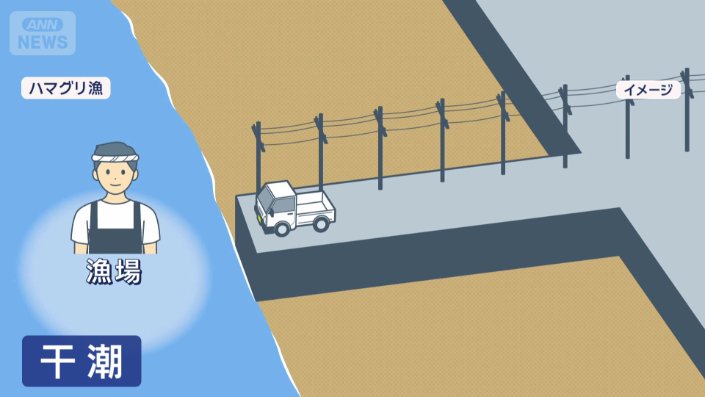

しかし道路を使えば、干潮時に車で移動してそのまま漁を行い、満潮を待たずに港に戻ることが可能になります。

海の中の道路は漁師さんの仕事の効率化に貢献していたのです。

最初の疑問、電柱があるのは夜の漁の時、道路を照らす街灯が必要なためでした。しかし、漁に夢中になり過ぎると…。