ガバメントハンター。聞きなれない名前ですが、一体どんな役割を果たすのでしょうか。

専門知識と行政目線でクマ対策

「安全と安心を取り戻すべく対処してまいりたい」

閣僚の口から飛び出した、このワード。

「ガバメントハンター等の確保など…」

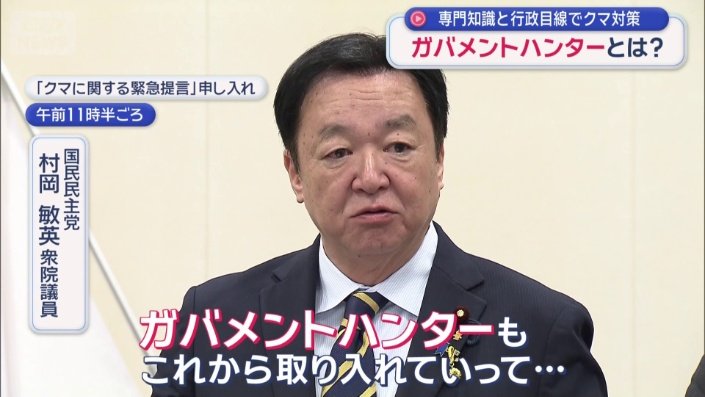

政府に、クマに関する緊急提言を提出した野党からも…。

「ガバメントハンターも、これから取り入れていって…」

「ガバメントハンター」って何?

実際に「ガバメントハンター」として働く職員が長野県にいました。

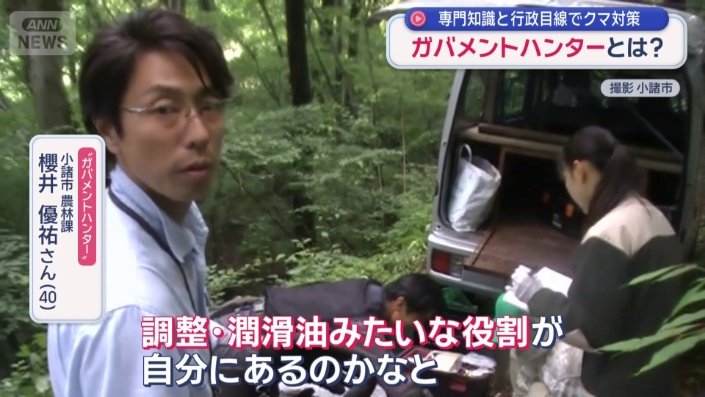

小諸市農林課の櫻井優祐さん(40)。普段は市役所で助成金の事務なども行っていますが、狩猟免許を持ち、クマを含む鳥獣被害の対策にあたる自治体職員、それが「ガバメントハンター」です。

「許可を出す側の行政と、捕獲を実施するハンターとの調整・潤滑油みたいな役割が自分にあるのかなと」

「ガバメントハンター」メリットは?

「行政」と「ハンター」、二足のわらじを履くことで生まれるメリット。その一つが「捕獲までの時間短縮」です。

クマ被害などが出た場合、一般的には、猟友会が現場を確認し行政に報告します。そのうえで、行政が必要と判断すれば猟友会に依頼し捕獲するという流れですが、自身も専門的知識を持つガバメントハンターが直接、現場に行くことで状況を確認し、その場で依頼を行えるため早く捕獲することにつながるといいます。

その真価が発揮されたケースがあります。

生ごみを一時保管するための倉庫、人がいなくなって、わずか数分後、クマが現れました。前の日もここに来ていて生ごみの味を覚えてしまったとみられます。

後日、倉庫の脇に、わなを設置しましたが中に入りません。この状況を「ハンター目線」で見た櫻井さんは“わなのサイズが小さいためにクマが警戒している”と分析。今度は、「行政の立場」から猟友会などに相談・連携し、その日のうちに大きなわなに変えました。

すると数十時間後、この日もやってきたクマは倉庫よりも先に、わなの中へ。

通常であれば2日ほどかかるというわなの交換を、ガバメントハンターの判断により即日行ったことで捕獲に至りました。

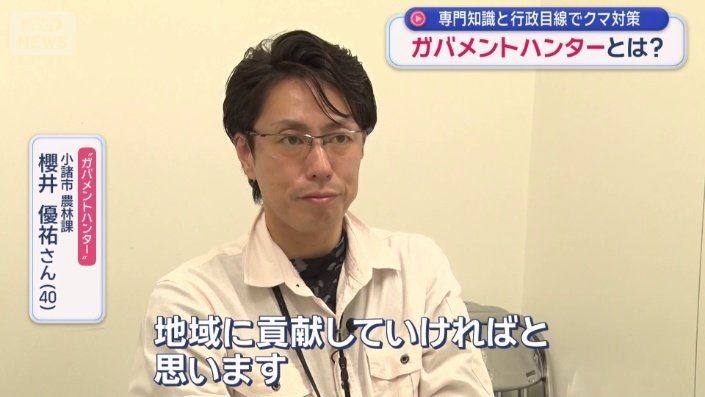

「自分が持っている資格ですとか経験を生かして地域に貢献していければと思います」

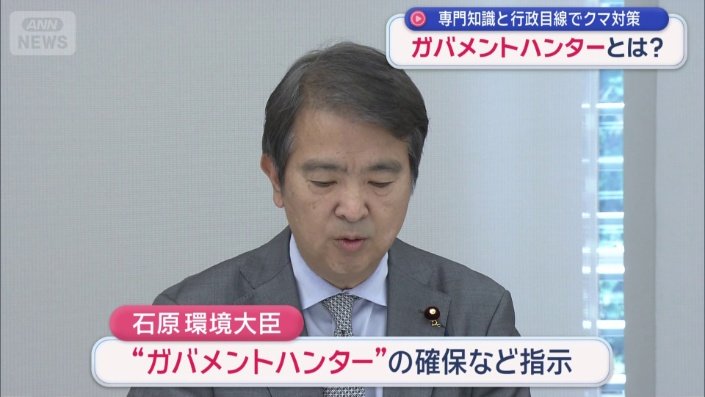

石原環境大臣は30日、クマへの当面の対応として補正予算を活用したガバメントハンターの確保などを指示したと明らかにしました。

ハンターが自治体職員になるパターンと、職員が狩猟免許を取得するパターンが考えられるといいます。