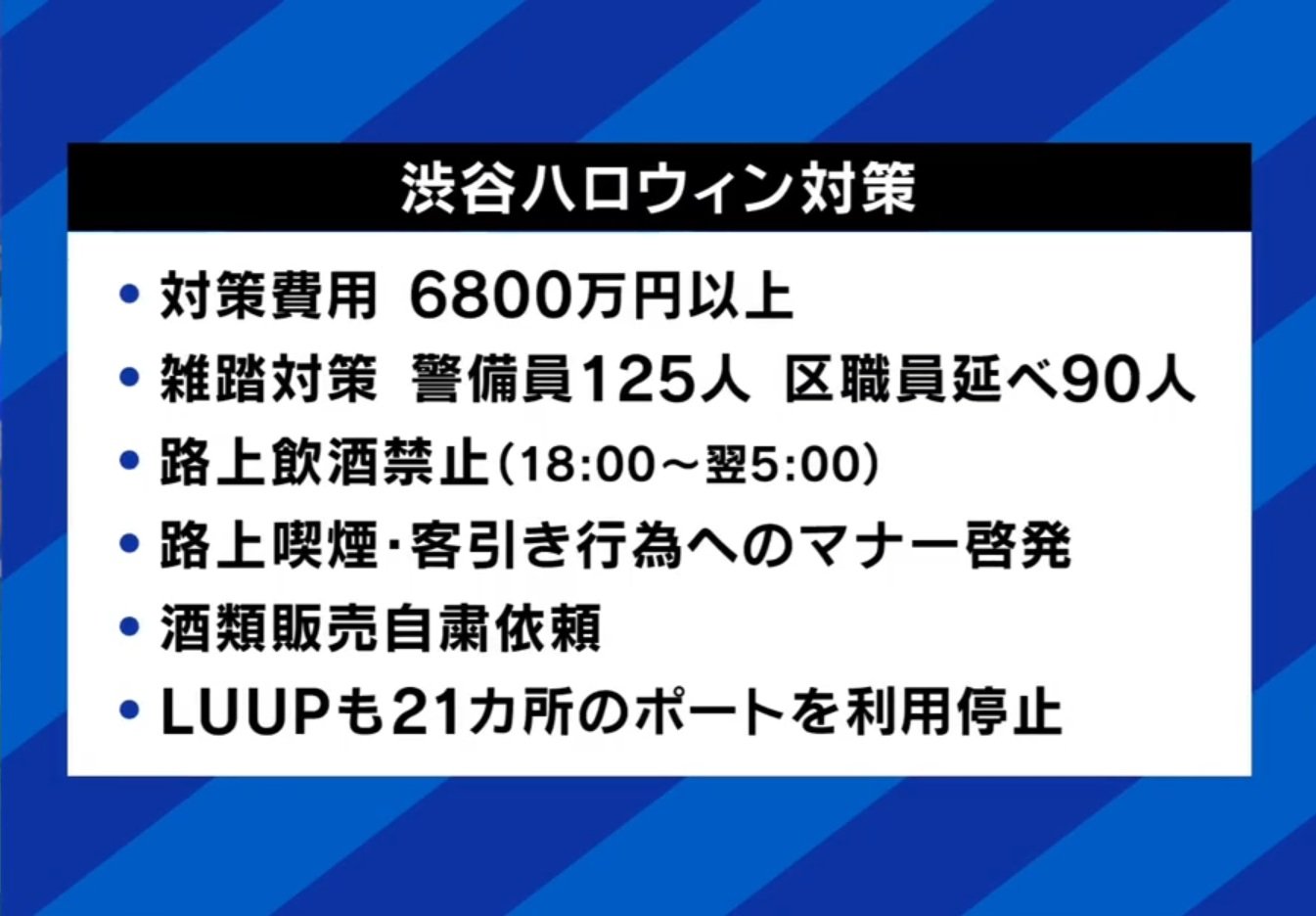

例年、10月末には東京・渋谷、新宿、池袋といった繁華街がハロウィーンで盛り上がる。特に渋谷はこれまでハロウィーンを楽しむ人々が大量に集まり、数々の問題も起きてきた。そのため渋谷区では、路上飲酒の禁止や警備員の増加、一部指定エリアでの酒類の販売自粛の要請などの措置を取ってきた。

昨年は「渋谷は、ハロウィーンをお休みします」と自粛メッセージを発信、ただ今年は「禁止だよ!迷惑ハロウィーン」と共生を求める路線に変更、長谷部健渋谷区長は「いいハロウィーンとよくないハロウィーンをしっかり分けて訴求していく」との発言もあった。地元商店会からも同様の声が出るものの、識者からは「ちょっとやりすぎ」「上澄みのかっこいいところだけ映すのは都合がいい」と苦言も出た。

■2010年代から渋谷はハロウィーンで大騒ぎに

ハロウィーンは1970年代に日本に伝わり、1983年に原宿で日本初の仮装パレードを実施された。2013年ごろ、渋谷のクラブで仮装イベントが行われ、帰る客の写真がSNSで拡散したことから話題になると、そこから様々な店舗でイベントが開催。大人数が集まるものとして周知され、2017年には渋谷で大規模な交通規制など厳戒態勢になると、翌2018年には暴走した集団がトラックを横転させる騒ぎで、逮捕者が出る事態も発生。2019年から渋谷区の一部地域で路上飲酒禁止などの条例が施行された。

渋谷駅東口商店会会長の佐藤元彦氏は「10年前ぐらいから仮装コンテストを始めた。本来、ハロウィーンは子どもの楽しいお祭りだったが、今は大人がどんちゃん騒ぎをする一つの道具になっている。本来のハロウィーンから離れてしまい、路上で酔っ払ったり、いろいろとみなさんに迷惑をかける行動が増えている」と訴える。

チームみらい党首で参議院議員の安野貴博氏は「ハロウィーンは本来子ども向けだけど、それが大人向けになること自体、そうした進化もあると思う。日本は海外の文化をうまく取り入れた上で独自進化させることをよくする。迷惑行為はよくないと思うが、それが起きない形で日本はこんな風に進化した、というのはあってもいいしポテンシャルを感じる」と私見を示した。

■いいハロウィーン・よくないハロウィーンは分けられない?

EXIT・兼近大樹は、長谷部区長が示した「いいハロウィーン・よくないハロウィーン」の線引きについては首をひねる。「線引きは難しいと思う。人によって感覚は違って、騒いでいる人たちを見るだけで迷惑な人もいるだろうけど、たぶん外で騒いでいるから楽しい。外で友だち同士と写真を撮って、お酒を飲んでというのが楽しいはず。もう外で騒いで遊びましょう、酒も売りますというイベントにするか、それとも『来ないでください』ときれいにするか。はっきりした方がいいと思う」。

情報キュレーターの佐々木俊尚氏は「いいハロウィーン」だけを推奨することそのものに無理が生じていると説明する。「区役所がいい・悪いを分けたいとか、商店街がお金は欲しいが騒ぎは嫌というのはおかしいし、それは行政や商店街が言う話でもない。文化は上澄みだけではない。みんな上澄みだけを求めるが、その下には膨大な汚いものがあって成り立っている。上澄みだけは都合がいい」。

さらに「出版業界なんかもそうで、エッチな雑誌とかがいっぱいある中で、上澄みでかっこいい仕事をしている人がいるようなもの。昔からそういう歴史がある中で、上澄みのきれいなところだけ持ってきて『お祭り』だというのはきれいすぎる。ある程度ごみごみとした不潔なものを許容する文化にしていかないと、我々の文化は衰退するし(渋谷区は)ちょっとやりすぎだ」と苦言を呈していた。 (『ABEMA Prime』より)