世界累計30万部を売り上げる話題のビジネス本がある。その中で語られているのが「強い信念で“即レス文化”を拒絶する」というものだ。Google、YouTubeでデザイナーとして働いた2人が「時間をデザインしよう」と執筆。通知オフ、デバイスを置いて帰る、メールの返信は許される限り遅くするなど、IT企業に勤めていたとは思えないような、タイムマネジメント術が記されている。日本でも近年の働き方改革により、勤務時間外の即レス対応は不要という風潮が広まってはいるものの、今なお「即レスできない人は仕事ができない」という認識も根強いところだ。

【映像】LINEの「既読スルー」何日から?(年代別意識調査)

「ABEMA Prime」では、即レスすることで大きな成果が得られるというベンチャー企業の経営者、過去の経験から即レスは不要だと伝える著書もある当事者らとともに、即レスの是非について検討を重ねた。

■即レス推奨派「早ければ早いほど信頼が積み重なる」

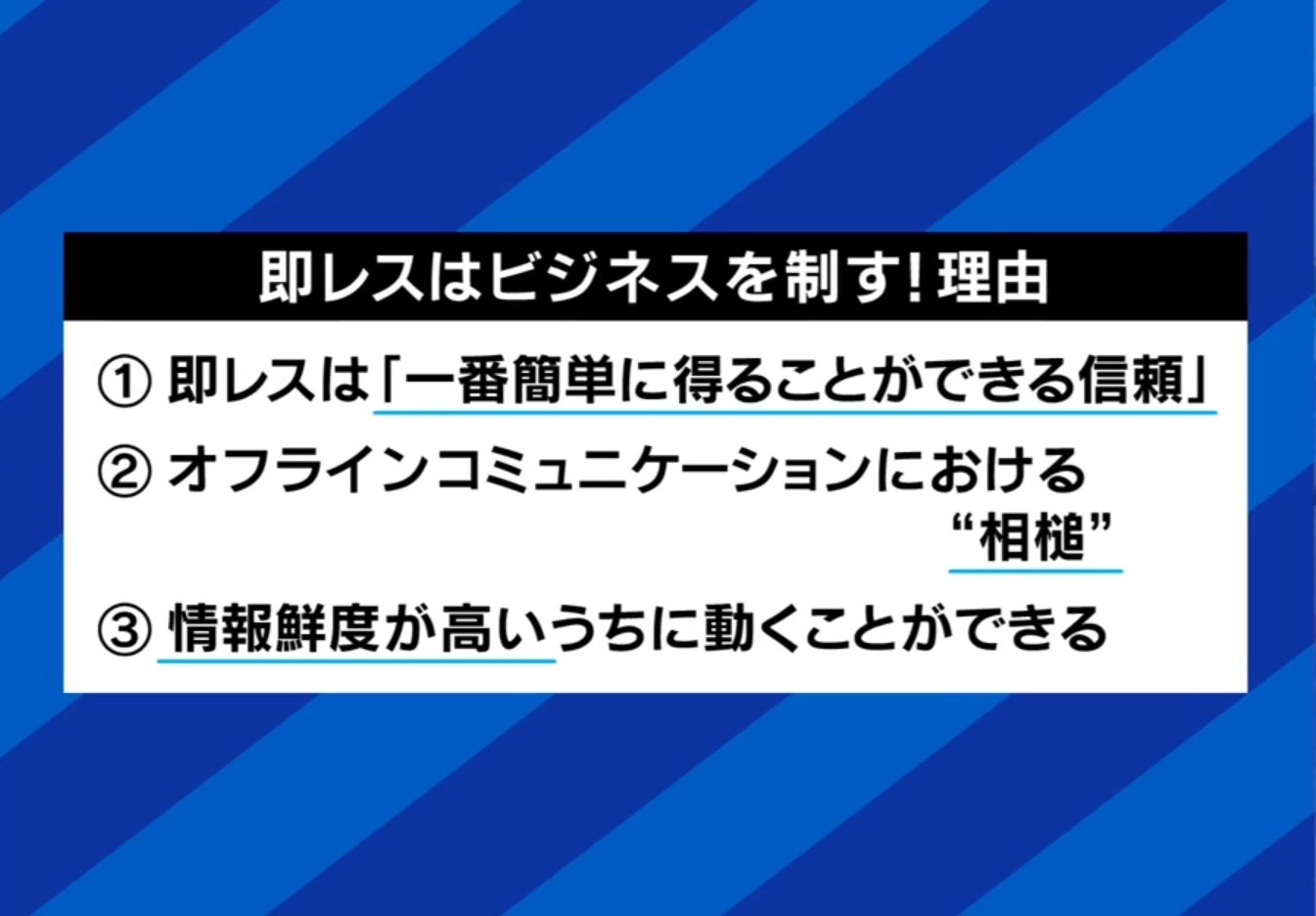

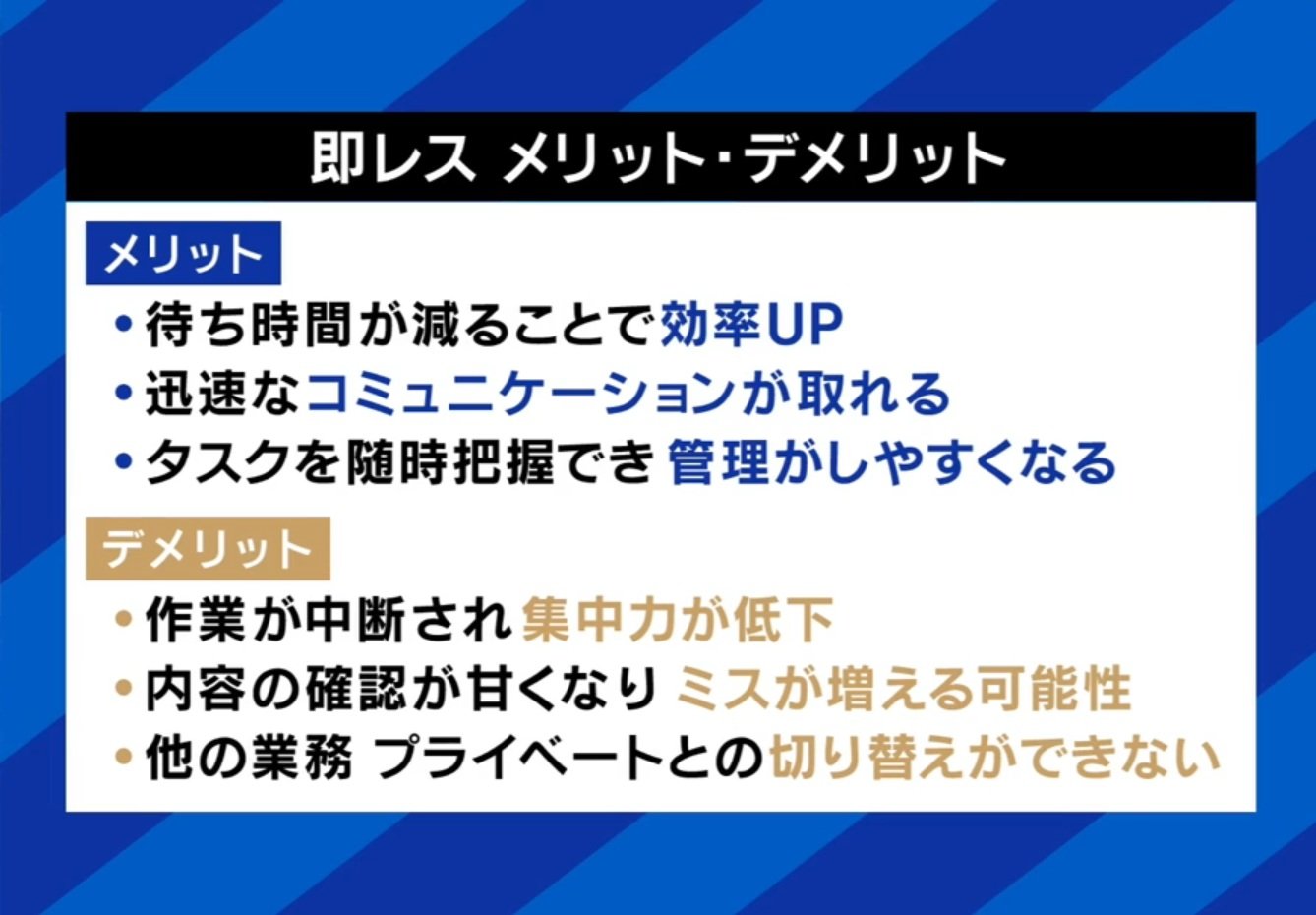

27歳にして8つの事業を展開する若手実業家で、Z世代マーケ会社「僕と私と」代表の今瀧健登氏は、徹底した即レス推奨派だ。「もともと即レスできるタイプではなかったが、日程調整や信頼を重ねる上で、即レスした方がいいと気づいてから、ずっと意識している。ビジネス上において、本当に少しの努力で結構な成果が得られる」と、効果を実感する。また「早ければ早いほど信頼の積み重ねがすごい。オフラインでいうところの相槌のようなもので、一旦返事をするだけでも信頼関係は全然変わる」と、いいことだらけと推奨する。

フルリモートだという自身の会社でも、即レスは従業員にも徹底させている。「最初の基準がすごく重要。5分以内に返すのが当たり前か、1日単位が当たり前か。うちはフルリモートなので、早く返事をしないとタスクが止まったり、ボールが落ちてしまう」と、5分以内のレスポンスを求めている。ただし24時間、即レスを求めるわけでもなく、今瀧氏自身も「基本的に午後8時以降は『できない』といって閉店し、友だちとご飯を食べたりする。日曜日も全然返事はしない」とメリハリをつけている。

■即レス否定派「すぐに返してくれるという謎の親近感を持たれる」

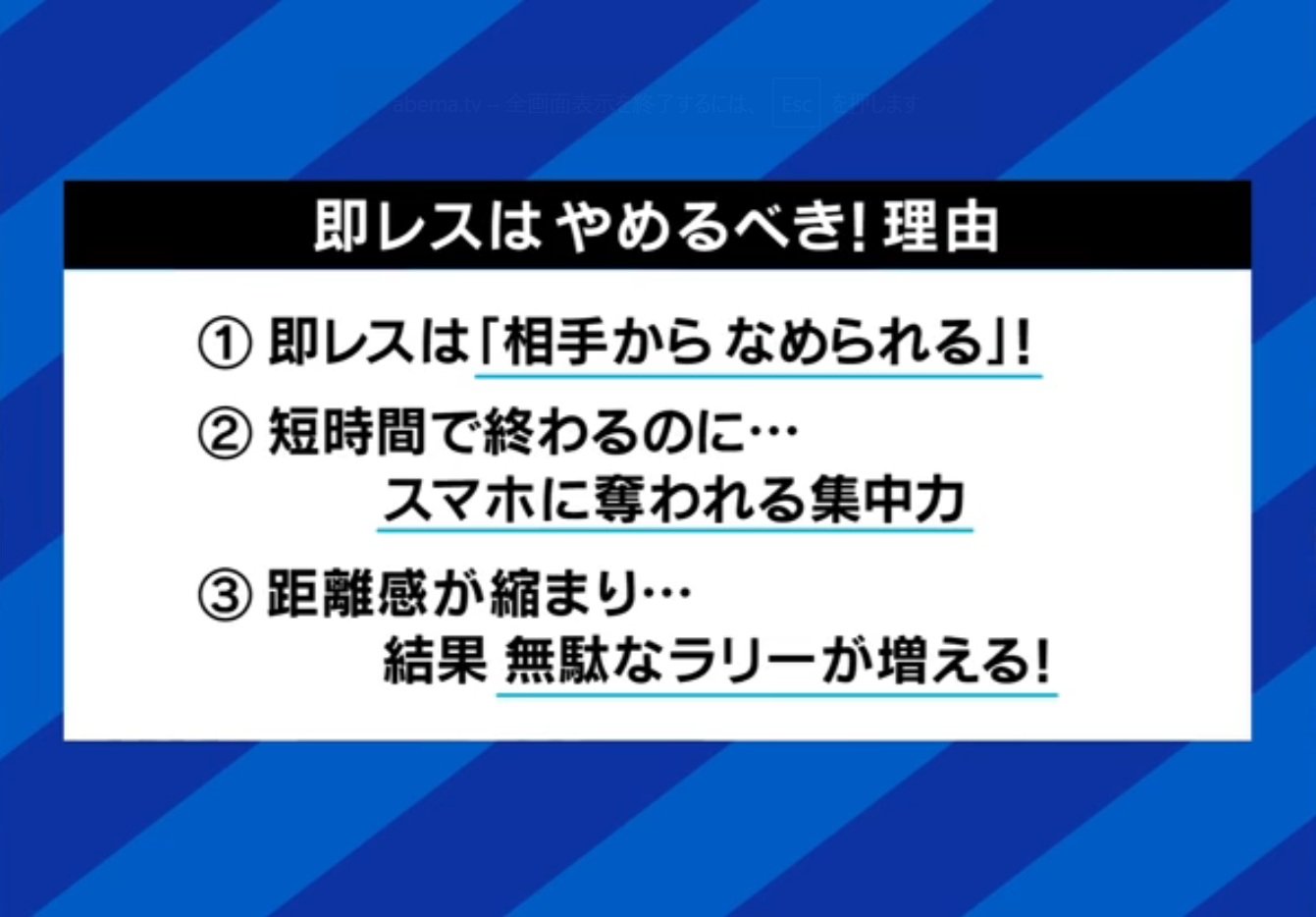

一方、即レス否定派なのが、タイムハック道場代表の青山ひろみ氏。時間の使い方に関する著書もあるが、即レスには問題点が複数あると持論を展開した。「常に即レスをしていると相手に舐められる。この人は即レスをしてくれると思われ、基本的にギリギリにしか連絡も依頼も来なくなる。安定的に対応をしていると、何か予定が入って即レスできなかった時にトラブルになる。また、即レスをどんどんしていると、相手との距離感がおかしくなる。あの人は今もパソコンの前にいる、スマホですぐに返してくれるという謎の親近感を持たれてしまう。また1回のメールで済ましてくれればいいものを、五月雨式にこの件、この件と次々に連絡が来てしまう。即レスのデメリットは大きい」。

かつては即レス派だった青山氏だが、仕事をきっかけに脱即レスに踏み切った。「かつて広告会社の営業をしていた時、担当先が即レスを求める人だった。即レス、即対応を求められ、そこに頑張っている自分がイケているとも思っていた。ただ、女性の先輩に担当先を引き継いだ際、その先輩は『子育てで夕方以降の連絡は翌日対応』『他の客の対応も入るので連絡から返信まで2〜3時間かかる』という人だった。心配していたが、契約を打ち切られることもなく、むしろそれが私はショックで『即レスは無駄だった』『自分を評価してもられるビジネススキルを身につけないとダメだ』という方向性にシフトした」と、実体験から否定派へと変わった経緯を説明した。

■仕事によって対応様々「通知で作業を忘れてしまう」「日程調整はすぐ返事」

主にビジネスシーンにおいては、即レスした方がよいという風潮も強い中、チームみらい党首でITエンジニアでもある安野貴博氏は「どういう職種、仕事かで大きく変わる」と前置きした上で、「私はもともとソフトウェアエンジニア、プログラマーだった。エンジニアには深い集中がとても大事。そこに変な通知とかが来て、それを見ると今までやっていた作業を全て忘れてしまうことがある。なるべくシャットアウトした方が生産性は高まる。ただマネジメントをするような人はすぐに返した方がいいし、そうしないとプロジェクトが止まってしまう」とコメントした。

また文筆家・情報キュレーターの佐々木俊尚氏も「日程調整は早く返事しないと迷惑だからすぐに返事をするが、たとえば企画書だったり、あるいは一緒に仕事をしている出版社の編集者からの構成案などは、少し時間を取ってしっかり見てから、返事をした方が誠実だと思うところはある」とした。

またLINEやMessengerやSlackといったチャットツールと、メールとでも使い方やテンションが変わるともいう。「同じテキストでも古い文化は『手紙』だが、今のテキストは『会話』。LINEにしろSlackにしろ、そこの違いのズレが即レス反対につながっていると思う」とも述べていた。 (『ABEMA Prime』より)