1990年代初頭のバブル崩壊以降、今なお続く不景気を指す「失われた30年」という言葉がある。経済だけでなく、人々の価値観や意識にも大きな影響をもたらしたと言われるが、私たちは、この30年で何を失ってきたのだろうか。

【映像】就職氷河期世代の畑中さん(43)が非正規雇用の仕事をしている様子(実際の映像)

いわゆる就職氷河期世代の畑中さん(仮名、43歳)は、非正規雇用で仕事を転々としている。「毎回派遣切りで工場をたらい回しにされ、『何をやってもダメだ』という自暴自棄をずっと経験した。もう未来はない」と希望を失った。結婚願望はあったが、給料が上がらない生活で、「もし違う時代に生まれていたら」と、怒りや苦しさを抱いた。

一方で、ネット上では「我々は何も失っていない」「暮らしはどんどん良くなっている」と、不遇だったとされる時代に懐疑的な声もある。そこで『ABEMA Prime』では、失われた30年とは何だったのか、改めて考えた。

■時代に翻弄された42歳の男性

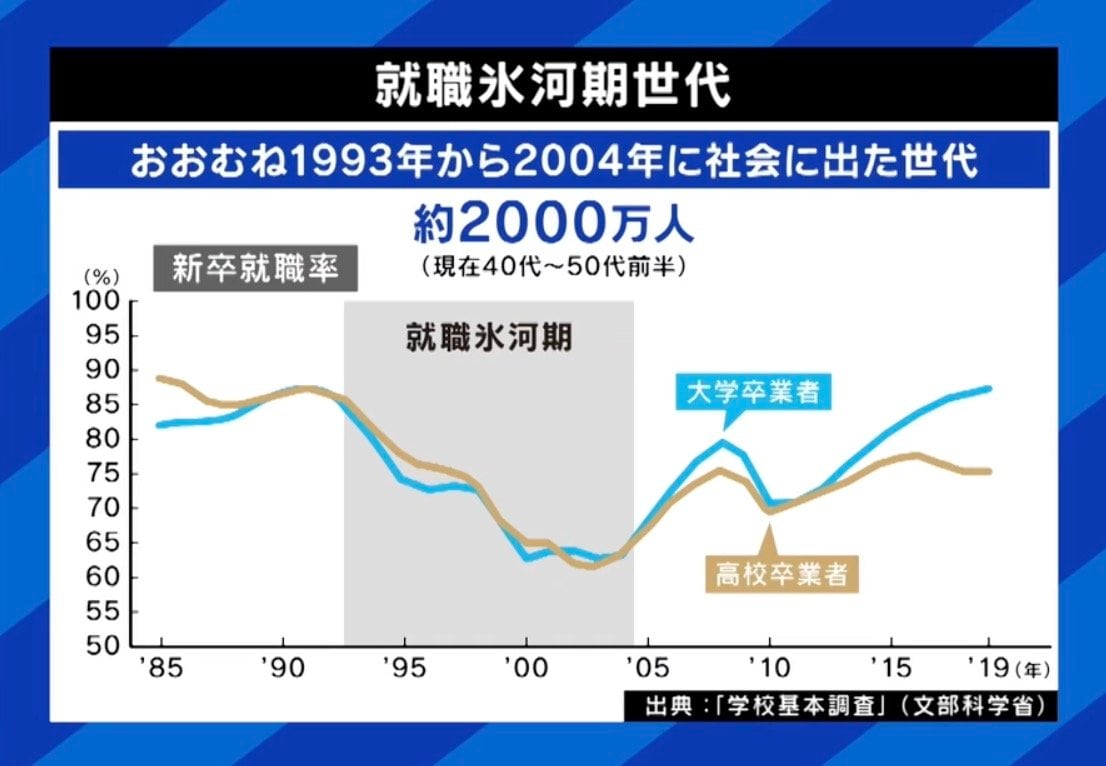

濱中正敏さん(42)も、不安定な時代に翻弄された1人だ。2003年に専門学校を卒業したが、就職氷河期の影響で内定ゼロ。就職できずに自ら命を絶った同級生もいたという。アルバイトや派遣業を転々と(約20社・月収15万円)して、23歳〜28歳までひきこもりを経験。「努力しても報われない。何のために働くのか」との思いが、自尊心の喪失と社会的孤立につながった。そして2023年、能登ひきこもり地域支援センターの支援員になった。

学生時代を振り返り、「当時は、いい大学へ行き、いい会社へ入り、20代で結婚して、子どもを生むというゴールがハッキリしていた。そこからズレると落ちこぼれるという価値観に染まっていた。自分は何十社も落ちたが、何百社落ちた友だちもいる。その度に『社会に必要とされていない』と思えてしまう。大学院を出ても就職先がなく、コンビニのアルバイトしかなかったという友達もいた」と語る。

社会に出てからも「努力しても報われない」との思いは拭えなかった。「雇ってくれた感謝から、アルバイトでもすごく働いた。そんな時に友だちから『ちょっと話せる?』とチャットがあったが、仕事にかまけて無視してしまった。すると翌週、その友だちが亡くなった。『仕事って何だろう』と感じて、悩んだ末に引きこもりになった」。

■「失われた30年」が社会に与えた影響

「失われた30年」が社会に与えた影響として、まず仕事・働き方では、雇用問題(就職難、非正規雇用の増加など)、給与水準の低迷、女性活躍の遅れがある。また、人々の意識や生活の面では、未婚化や少子高齢化、実家暮らし(パラサイト・シングル)があり、将来への希望の喪失につながっている。

「婚活」や「パラサイト・シングル」などの言葉の生みの親である、中央大学の山田昌弘教授は「労働制度を変える必要があったが、日本では非正規雇用の人を親が養ってしまった。欧米では若い人が生活苦で反乱を起こすが、日本では親と同居するだけ。教育社会学では、30〜40年前は、暴走族や校内で暴れ回ることが若者の問題だったが、いまは引きこもりと自殺になっている」と説明する。

日本維新の会の元参院議員・音喜多駿氏は、「労働法制や労働市場の問題だ。日本では解雇規制を緩和せず、正社員はほとんどクビにできない。裁判で負けるから会社はクビにできず、窓際族で年収2000万円の“Windows2000”と言われる50代と、非正規雇用ですごく働く20代の格差が生まれた。金銭解雇をもっと早く導入しておけば、格差が固定化しない社会になったのではないか」と考える。

■「同世代の格差が一番苦しい」

失われた30年に対しては、「本当に不遇な時代だったのか」という疑問の声も見られる。これに山田氏は「1990年ごろまでは、中卒や高卒でも、人から言われた努力をすれば、自動的に豊かになるシステムがあった。それに慣れていたが、自分で能力を付ける時代に転換して、正社員と非正規雇用の格差が生まれ、新卒一括採用でやり直しがききにくくなったのが、就職氷河期の問題だ。『転職して給料が下がるのは、世界でも日本ぐらいだ』と言われた時期もある」と返す。

濱中さんによると、「世代間よりも、同世代の格差が一番苦しい」という。「同年代の友だちから『俺はうまく就職した。お前らはまだ頑張っていない』と言われて傷ついた」。

反対に、他の世代と比較しての“強み”はあるのか。「『自分の力ではどうしようもないこともある』と学んだ。周りからは、諦めに見えるかもしれないが、ある意味で分別が付いた」。とはいえ、「今はそこまで後悔していない」といい、「ひきこもりの人々のやり直しを支援したい」と意気込んだ。

(『ABEMA Prime』より)