千葉・鴨川市の太陽光発電施設をめぐり、県は事業者に対し、工事の一時中止と原状復旧を求める行政指導を行った。ここには47万枚の太陽光パネルを設置予定だが、以前から自然破壊や災害誘発の危険性などを理由に、市民らから反対運動が起きていた。

メガソーラー建設をめぐる問題は、全国的に広がっている。国に約7000件あり、そのなかでも“大規模メガソーラー”は10〜20件ほどと言われる。『ABEMA Prime』では専門家とともに、メガソーラーの必要性や、正しい認識について議論した。

■千葉・鴨川市の大規模メガソーラーが問題に

そもそもメガソーラーとは何か。出力が1MW(1000kW)以上の大規模な太陽光発電施設を指し、約300世帯の年間消費量を補える。建設には2〜3ヘクタールの用地が必要で、サッカー場のフィールド約1.5面分以上にあたる。メガソーラーの設置件数は7234件(うち運転開始済6809件)で、全太陽光発電量に占めるメガソーラーの割合は38.9%にのぼる。

さらに、メガソーラーの中でも、大規模なものがある。例えば岡山・美作市には東京ドーム85個分(約400ヘクタール)、瀬戸内市には55個分(約260ヘクタール)の発電所が存在する。

鴨川市でのメガソーラー事業は、田原地区に設置されるもので、出力は約100MW。開発規模は約146ヘクタール(東京ドーム32個分に相当)で、36万5000本の樹木伐採と、47万枚の太陽光パネル敷設を伴う。

エネルギーアナリストの大場紀章氏は、太陽光発電設備の実情について、「道路の脇などに置いてある小さい事業用のソーラーもふくめると、70万件ほどある」と説明する。

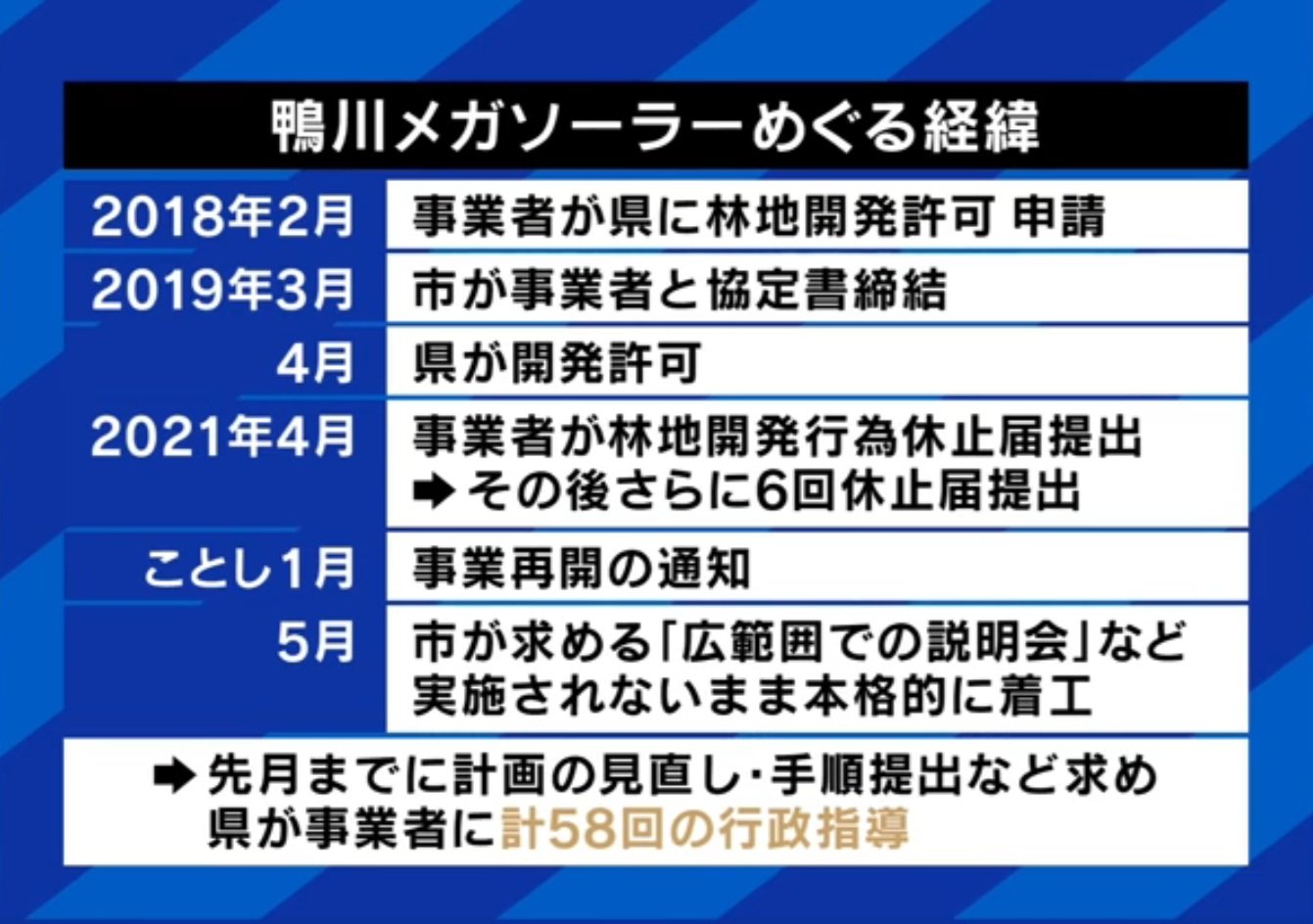

鴨川市のケースでは、2019年4月に県が開発許可を出したが、その後あわせて58回の行政指導が入っていた。鴨川市の佐藤和幸市議は、「県は自らが許可した事業を止めることができない前提で進められていた。しかし鴨川市や市民から、危険で環境破壊を伴う大規模山林開発に懸念の声が上がった」と語る。

問題視されている事業については、「林地開発許可制度が改正される前に、許可されたものだ。途中で開発基準が強化されたが、日本の法律は遡及(そきゅう)適用できず、改正前に認可されたものは、改正前の基準でやっていく。そのため新しい基準で見直してほしいと、県は再三にわたり行政指導してきた」と説明する。「旧基準では、尾根を残さずに、そのまま削っても良かった。パネル設置場所の浸水率も、昨今の大雨災害を計算していない基準のままで許可されていた」。

元経産官僚で政策アナリストの石川和男氏は、「一度許可した開発を、後付けの法律でダメとするのは、なかなか難しい。国民が合意する手続きを踏めば可能だが、鴨川市や環境省に『やろう』という気概のある人が、過半数いなかったのだろう。鴨川市でも、ここまで大問題になるまで、『俺の仕事じゃないから放っておこう』と思っている人が多かったのではないか」と推測する。

一方で大場氏は、「原子力では新しい規制ができて、それに適合する安全設備を作っている。ただそれは、原子力発電できる事業者が少ないため、規制を飲むしかないからだ。鴨川の件で行おうとすると、『自由経済が阻害された』と行政訴訟になる」と話す。

そして、「スペインでは政府が2000億規模の賠償金を払う命令が出た事例もある。規制の遡及適用は、泥沼になる可能性があり、もしさかのぼってまで森を守りたいのであれば、事業者の利益を別の形で補償する必要が出てくる」とした。

■法整備の問題も「良いメガソーラー」とは?

大場氏は「環境破壊的な大規模メガソーラーは10〜20件程度だ。小さなものまで入れると、数十万件あるうちの数十件が環境問題を起こしていることを理由に、メガソーラーの是非を議論するのは難しい。鴨川の例を見せられれば、『反対』と言うしかないが、佐藤市議も『すべてのメガソーラーが悪いものだと感じてほしくない』と思っているのではないか」と推察する。

これに佐藤市議は、「まさにその通りで、鴨川の悪しき例が注目されることで、本来は推進しなければならない再生可能エネルギーに悪印象が付くことに懸念を感じている」と返す。では反対に“良いメガソーラー”とは何か問われると、「耕作放棄地の天井にソーラーパネルを貼り、その下でニンニクなどを育てる“ソーラーシェアリング”の事例もある。起伏の激しい場所でやるのは避けて、公共施設の屋根などにパネルを貼るなどが必要だ」と答えた。

大場氏は「自然破壊する事業を許可できる体制にしてしまったのは、規制当局の不備だ」と考えている。「今は30〜40MW以上になると、環境アセスメントが必須だ。そもそも買取価格が劇的に下がり、事業性がさほど良くない。新規の案件はピーク時の0.8%しかない。規制で環境破壊は防げるが、すでに遅きに失している」。

文筆家で情報キュレーターの佐々木俊尚氏は「民主党政権時代の2012年に始まった、固定価格での買取制度は、制度設計がひどすぎた。環境アセスメントが始まったのは、開始から8年ほどたってから。それまでは環境評価せずに、しかも高い値段で買い取ってきた。エネルギーと関係ない事業者も大量参入して、お金もうけするのを放置したのは、制度設計のまずさが大きい」と批判する。

石川氏は「経済産業省の事務方が示した買取価格は、kWh(キロワット時)あたり20円台後半だったが、ふたを開けると42円になり、これが何年も続いた」と振り返る。「乱開発を規制するアセスメントもなく、こんなバカなことをやっている国は日本だけだ。日本は、2000年から買取制度のある“再エネ大国”のドイツをコピーしたが、ドイツは『木を切ったら、その分植林しなさい』と言っているが、日本ではそれがなかった」。

佐々木氏は立地の問題にも触れる。「ソーラーパネルは建築物ではなく、コンクリートで埋めて土台を作り、そこに柱を置いてパネルを載せるだけだ。風が吹くとひっくり返るが、建築物ではないため、建築基準法にも引っかからず、市街化調整区域にも立てられる。むちゃくちゃな抜け穴だらけの法律だ」。 (『ABEMA Prime』より)