2025年は、クマによる人身被害が過去最悪となっています。

クマの被害は、山林から市街地など人の生活圏に広がっています。

その背景とハンター確保の課題について、見ていきます。

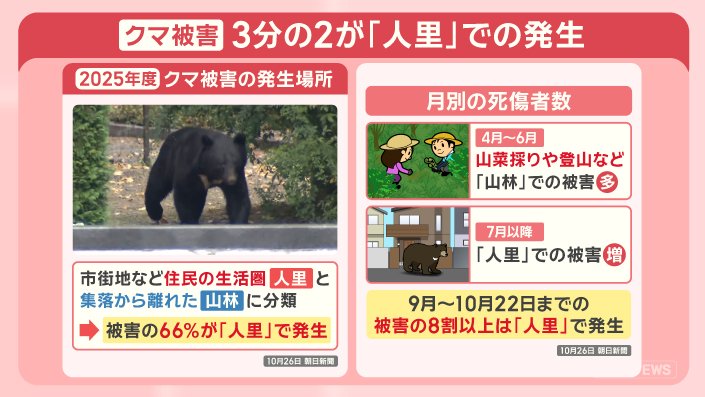

■クマ被害 3分の2が『人里』で発生

朝日新聞が、2025年度のクマ被害の発生場所を集計しました。

被害発生場所を、市街地や田畑など住民の生活圏である『人里』と、集落から離れた『山林』に分類したところ、被害の66%が『人里』で発生していることが分かりました。

月別の死傷者数を見てみると、4月〜6月までは山菜採りや登山などの際に『山林』で起きた被害が多くを占めていました。

しかし、7月以降は、『人里』での被害が上回っています。

9月〜10月22日までの被害で見ると、8割以上は『人里』で発生したものでした。

被害数が多い秋田県では、10月はあわせて37人が、クマに襲われる被害にあっており、これらはすべて『人里』で発生しています。

■クマ “絶滅”恐れから増加傾向へ なぜ人の生活圏に?

人里でのクマ被害が増えている背景です。

1つ目は、『日本社会の過疎化・高齢化』です。

過疎化・高齢化により、

●耕作放棄地が増加し、

●収穫されない柿や栗が放置され、

クマが人間の生活圏に入ってきています。

クマの生息域のイメージです。

人の生活圏が小さくなり、クマの生息域が広がっているイメージです。

「人間側の勢いが落ちてきているので、クマの進出を食い止められない」ということです。

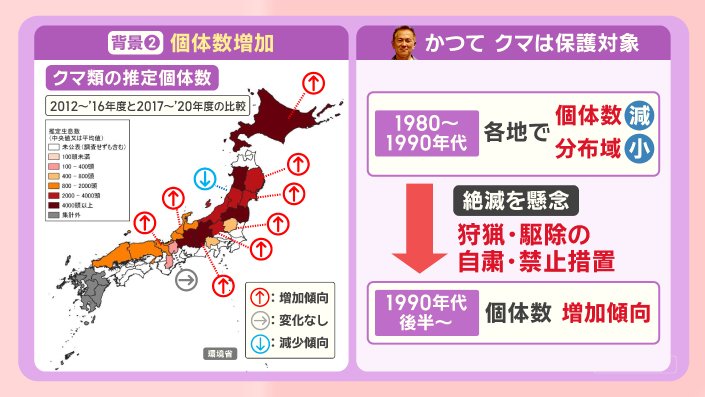

人里での被害増加の背景2つ目は、『クマの個体数増加』です。

クマ類の推定個体数ですが、2012〜2016年度と2017〜2020年度を比較すると、日本の多くの都道府県で増加傾向です。

大西さんによると、かつてクマは保護の対象でした。

1980年代〜1990年代は、各地でクマの個体数が減少し、分布域も小さくなっていたため、絶滅を懸念して、狩猟や駆除の自粛や禁止措置が取られました。

その結果、1990年代後半以降、個体数は増加傾向になっています。

「保護策が成功して、個体数が増えた」

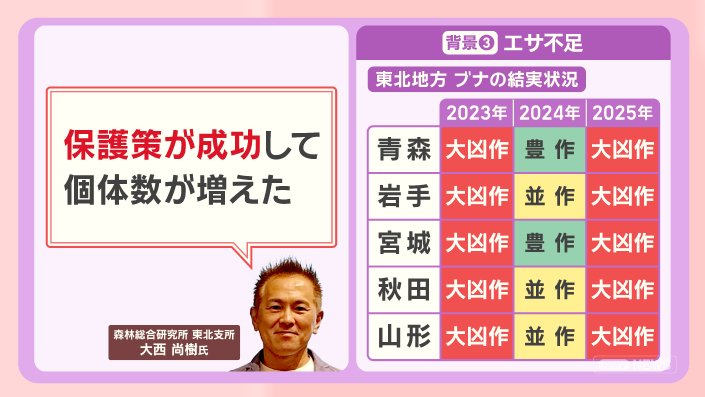

人里での被害増加の背景の3つ目は、『エサ不足』です。

東北地方のブナの結実状況(実のなり具合)ですが、2025年は大凶作、2025年に次いでクマ被害が多かった、2023年も大凶作でした。

「ここ10年ほど、豊作と凶作の間隔が短くなっている。温暖化の影響と考えられる」ということです。

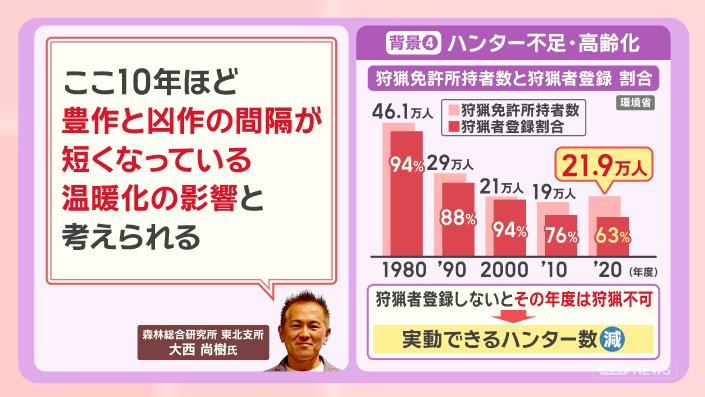

人里での被害増加の背景4つ目は、『ハンター不足・ハンターの高齢化』です。

狩猟免許を持っている人数と、狩猟者登録をしている人の割合です。

狩猟者登録しないと、その年度は狩猟に出られません。

1980年度は、狩猟免許を持っている人は46. 1万人で、狩猟者登録をしている人も94%と高い割合です。

2020年度は、そこから大きく減少し、狩猟免許を持っている人は21. 9万人、狩猟者登録をしている人の割合は63%で、実働できるハンターの数が減っています。

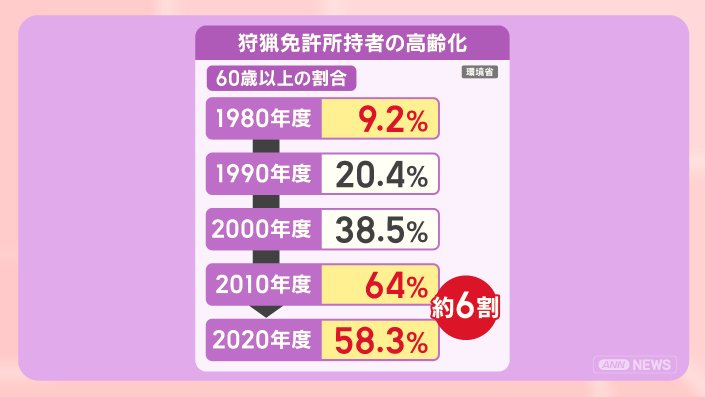

狩猟免許を持っている人の高齢化も進んでいます。

狩猟免許を持っている、60歳以上の割合です。

1980年度は、9. 2%でしたが、徐々に増加し、2020年度は、58. 3%が60歳以上です。

■ハンターへの道のり 技能試験 身辺調査 人材確保に課題も

狩猟免許を取得し、銃の所持資格も持つ、“ハンター記者”の朝日新聞・古畑航希さんの実体験をもとにお話を伺います。

政府は、クマ被害の緊急対策として、クマを駆除するハンターを増やす方針です。

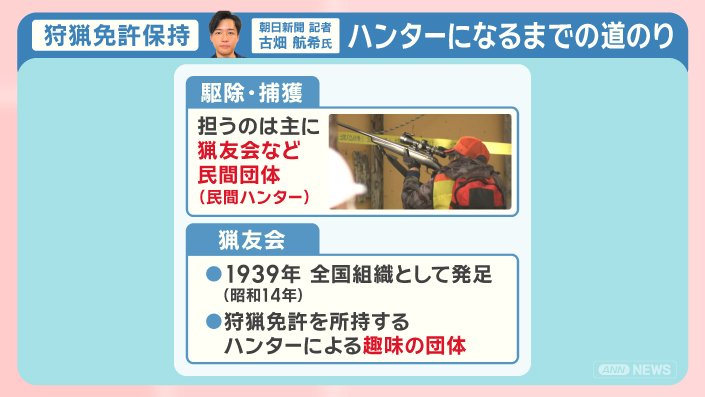

クマが出没した際に、主に駆除や捕獲を担うのは、猟友会などの民間団体(民間ハンター)です。

猟友会とは、

●1939年 全国組織として発足、

●狩猟免許を所持するハンターによる『趣味の団体』です。

ハンターになるには、『狩猟免許』が必要です。

狩猟免許の試験は、各都道府県が実施しています。

鳥獣や法令などの『知識試験』、聴力・視力などの『適正試験』、猟具(猟に必要な道具)の取り扱いなどの『技能試験』の全てに合格すれば、取得できます。

3年ごとに更新が必要で、銃の所持には、別途許可が必要です。

狩猟免許試験の内容は、どのようなものでしょうか。

技能試験の『猟具の取り扱い』という項目では、銃器の点検、模造弾の装填、射撃姿勢などを行います。

『鳥獣判別』という項目では、提示された鳥獣の画像・イラストを見て、狩猟できるか否か、狩猟できる動物なら種類を解答します。

このイラストであれば、「狩猟可能、オナガガモ」と解答します。

制限時間は5秒です。

『目測』という項目では、例えば、試験官から、「ここから あの赤い建物までの距離は?」などと問われ、目視で対象物までの距離を解答します。

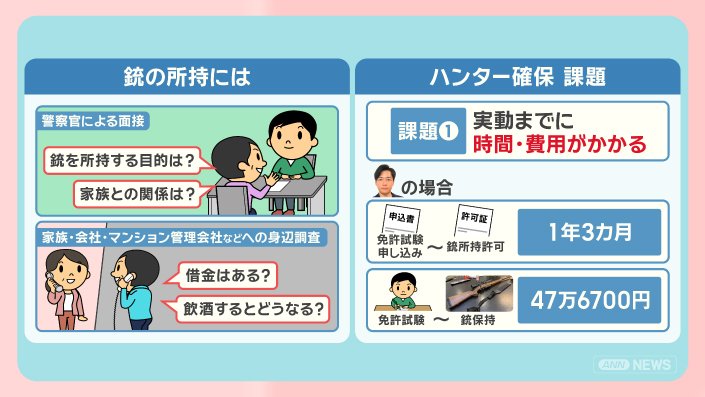

銃の所持には、警察官による面接があります。

「銃を所持する目的は?」「家族との関係は?」など、尋ねられます。

また、家族・会社・マンション管理会社などへの身辺調査もあるということです。

古畑さんの場合も、母親に対して、「借金はある?」「飲酒するとどうなる?」などと、聞かれたということです。

ハンター確保にはいくつかの課題があります。

1つ目の課題は、実働までに時間・費用がかかる点です。

狩猟免許を取得した古畑さんの場合、免許試験の申し込みから、銃所持の許可を取得するまでに1年3カ月かかりました。

また、費用については、免許試験から銃を保持するまで、47万6700円必要だったといいます。

ハンター確保の2つ目の課題は、実動に高い技術が必要な点です。

クマを仕留める際、脳につながる神経などを狙う必要がありますが、立射(立ちながら撃つこと)は手振れが大きく、一発で仕留めるには高い技術を要するといいます。

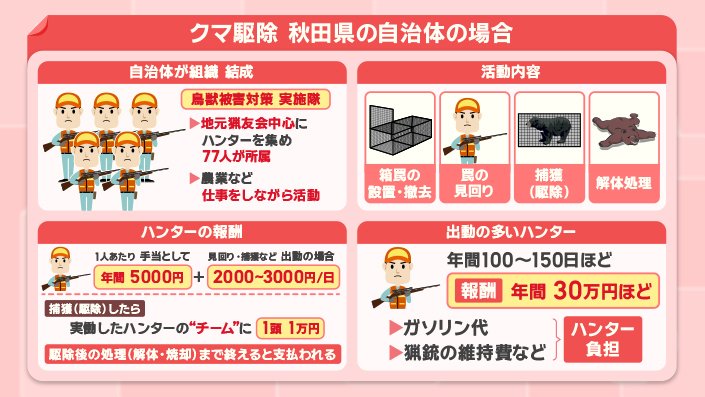

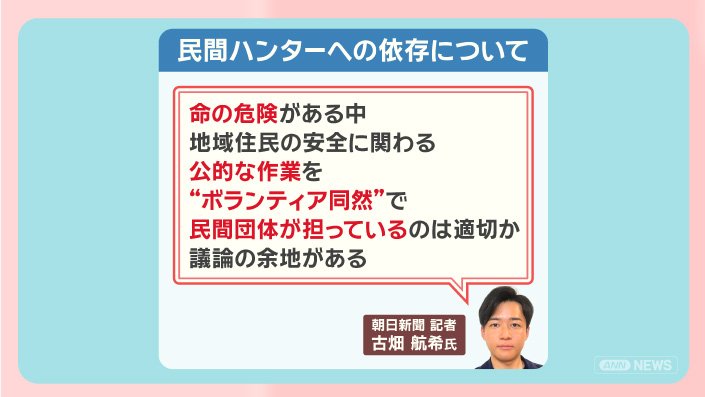

クマ対策の最前線に立つハンターの実情についてです。

秋田県の場合、自治体が結成した『鳥獣被害対策実施隊』という組織が存在します。

組織には、地元の猟友会を中心とした77人のハンターが所属し、そのメンバーは、農業など自分の仕事をしながら活動しているといいます。

主な活動の内容は、『箱罠の設置・撤去』『罠の見回り』『クマの捕獲(駆除)』『解体処理』などです。

では、危険を伴うハンターの報酬は、どうなっているのでしょうか?

ハンターには、1人あたり基本的な手当として、年間5000円、これに加え、見回りや捕獲などで出動した場合は、1日2000円〜3000円が支払われます。

さらにクマを捕獲(駆除)した場合、実働したハンターの ”チーム” に1頭につき1万円が払われます。

ただ、これはクマ駆除後、解体や焼却などの処理作業を終えて、はじめて支払われるといいます。

出動の多いハンターは、1年間で100〜150日ほど活動し、年間30万円ほどの報酬を得ていますが、ガソリン代や猟銃の維持費などは、ハンターが負担するとのことです。

「命の危険がある中、地域住民の安全にかかわる公的な作業を、“ボランティア同然”で民間団体が担っているのは適切か、議論の余地がある」

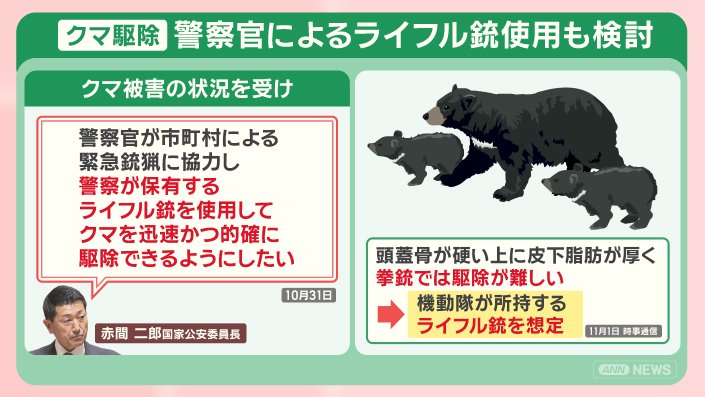

■クマ駆除へ 警察官のライフル銃使用も検討

「警察官が市町村による緊急銃猟に協力し、警察が保有するライフル銃を使用して、クマを迅速かつ的確に駆除できるようにしたい」と方針を示しました。

クマは、頭蓋骨が硬い上に、皮下脂肪が厚く、拳銃では駆除が難しいため、機動隊が所持するライフル銃の使用を想定しています。

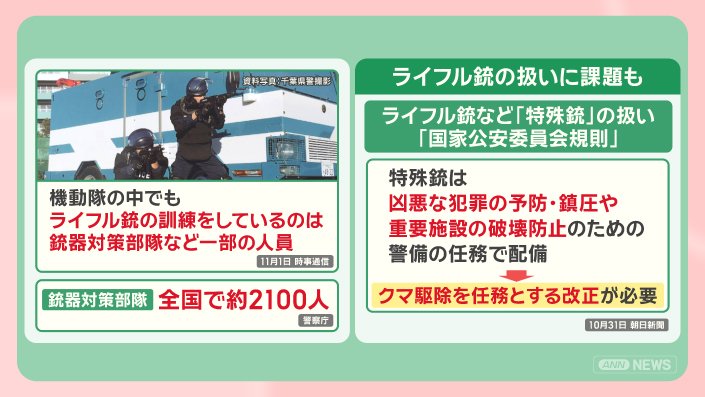

しかし、機動隊の中でも、ライフル銃の訓練をしているのは、銃器対策部隊など一部の人員だけです。

銃器対策部隊は、全国で約2100人います。

また、ライフル銃の扱いに課題もあります。

ライフル銃など『特殊銃』の扱いを定めた『国家公安委員会規則』では、特殊銃は凶悪な犯罪の予防や鎮圧、重要施設破壊防止の警備の任務のために配備すると規定されています。

そのため、クマの駆除を任務とする改正が必要となります。

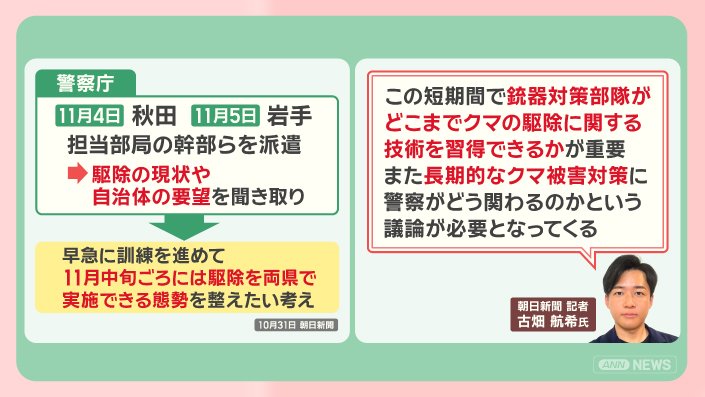

警察庁は、11月4日、秋田県に、11月5日、岩手県に、担当部局の幹部らを派遣して、駆除の現状や自治体の要望の聞き取りを行うとしています。

それらを把握した上で、早急に訓練を進めて、11月中旬ごろには、駆除を両県で実施できる態勢を整えたい考えです。

「この短期間で、銃器対策部隊がどこまでクマの駆除に関する技術を習得できるかが重要。また、長期的なクマ被害対策に警察がどう関わるのかという議論が必要となってくる」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年11月4日放送分より)