高校の授業料無償化に関する実務者協議が、自民党と日本維新の会、公明党により行われ、具体的な制度設計について、3党で合意が交わされた。

【映像】外国人学校除外に猛反対するウスビサコ氏の意見(実際の映像)

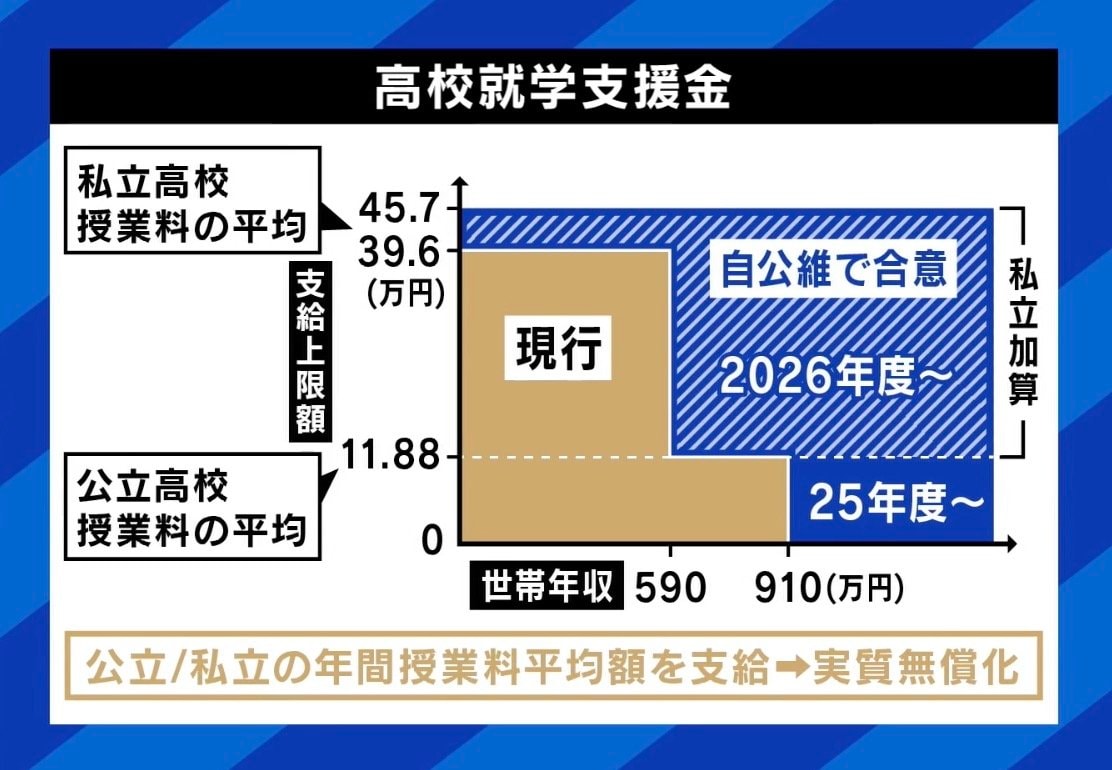

2025年度から公立・私立問わず、全世帯に12万円近くが支給されているが、合意した制度設計では、2026年度から学費が高い私立高校への支給額上限を引き上げ、最大45万7000円を支給するとした。財源には6000億円が必要と見積もられている。

しかし、ここで物議を醸しているのが、外国人学校が対象外であることだ。外国人学校とは、外国人の児童・生徒を対象に、その国や地域の教育システムに基づいて教育を行う、いわゆる“インターナショナル・スクール”などを指す。

対象から外す方針について、実務者協議に参加した元文部科学大臣の自民党・柴山昌彦衆院議員は、「今回の就学支援新制度の拡充は、非常に手厚いため、やはり自国民を優先して、まずは行っていく必要があるのでは」と説明した。

こうした方針に、ネットでは「排外主義がますますひどくなっていく」「生徒たちは日本で暮らす市民なのに、差別的な国でごめんなさい」などの批判も出ている。財源に限りもあるなか、子どもの教育に関して、自国民を優先する政策はありなのか。『ABEMA Prime』では、柴山氏とともに考えた。

■合意内容のポイント

柴山氏は、今回の合意内容について、「今回のポイントは、極めて巨額の公費を投入することだ。自民党内では『所得制限をかけて、一定以上の所得がある世帯には支給しない』という意見が多かった。しかし少数与党で、他党の支援がないと通らなかったため、2025年度から公立高校の平均授業料である11万8800円を上限に、所得制限をなくした。そして2026年度からは、私立高校の平均授業料45万7000円まで、授業料が無償化される」と説明する。

3党協議では「在留資格者や外国人学校を対象外とするところまで、すべて合意した」としつつ、「政党間で正式合意する土壇場で、必要となる約6000億円(試算)の財源について、野党に転じた公明党と若干意見の食い違いがあったと聞いている」と話す。

■「(現状認識は)ミスリーディングになっている」

実は「外国人学校」に、法律上の定義はなく、主に外国人向けの教育施設を指す。柴山氏によると、「外国人学校も事実上、就学支援制度の対象にはなっている。ただ、学校教育法第1条で定める『学校』(通称1条校)とは、完全一致していない」という。

その違いを「1条校は、学習指導要領や授業時間数などの審査を受けている学校を指す。外国政府や国際機関が『日本の学校と同等の水準だ』と認めて、文部科学省が指定するものもある」としつつ、「専門学校や予備校と同じ『各種学校』については、従来の支援を超える支給はいったん見送る」判断になったと語った。

そして、現状認識は「ミスリーディングになっている」と指摘する。「指定する制度をいったんやめる。ただ、法律に基づかない恩恵的な措置として、これまで支援していた額相当は支援する制度にした」。

具体的には「いま在学している人の不利益は与えないようにする。2026年度以降は、2024年度までの支援について、制度そのものの法的根拠はなくす。しかし、恩恵的な財政措置は、現行通りしていく」とした。「各種学校については、これまで一定の要件を満たせば指定し、支援を行うという2段構えになっていた。これを、指定制度をなくし、不安定ながらも予算措置として、まずは2024年度までの支援でスタートする」。

■「法律上から外すが、実質的な予算措置は残す」

柴山氏は、制度のポイントとして、「支援対象を『外国人学校に通っているか』とすることに加えて、『在留資格に着目して外国人を振り分ける』ことも含まれている」と解説する。「1条校に通っていても、日本に継続して定着しない在留資格の外国人であれば制度から外す。つまり外国人学校でない、普通の学校に通っている留学生も今回、支援から外す」。

考え方としては、「留学と同じような効果をインターナショナル・スクールに見込んで、日本人だけれども通わせる選択肢」もあるとして、「私はインターナショナル・スクールを敵対視しているわけではない」と述べる。「インターナショナル・スクールへの支援を、今回は法律上から外すが、実質的な予算措置は残す、ということだ」。

(『ABEMA Prime』より)