全国でクマ被害が相次ぐ中、来週から警察官によるライフル銃を使った駆除が可能になるなど、政府も対策に本腰を入れている。安全を守るために、今、何が求められているのだろうか?

クマ被害の現状

まず、最新の被害状況を見ていく。

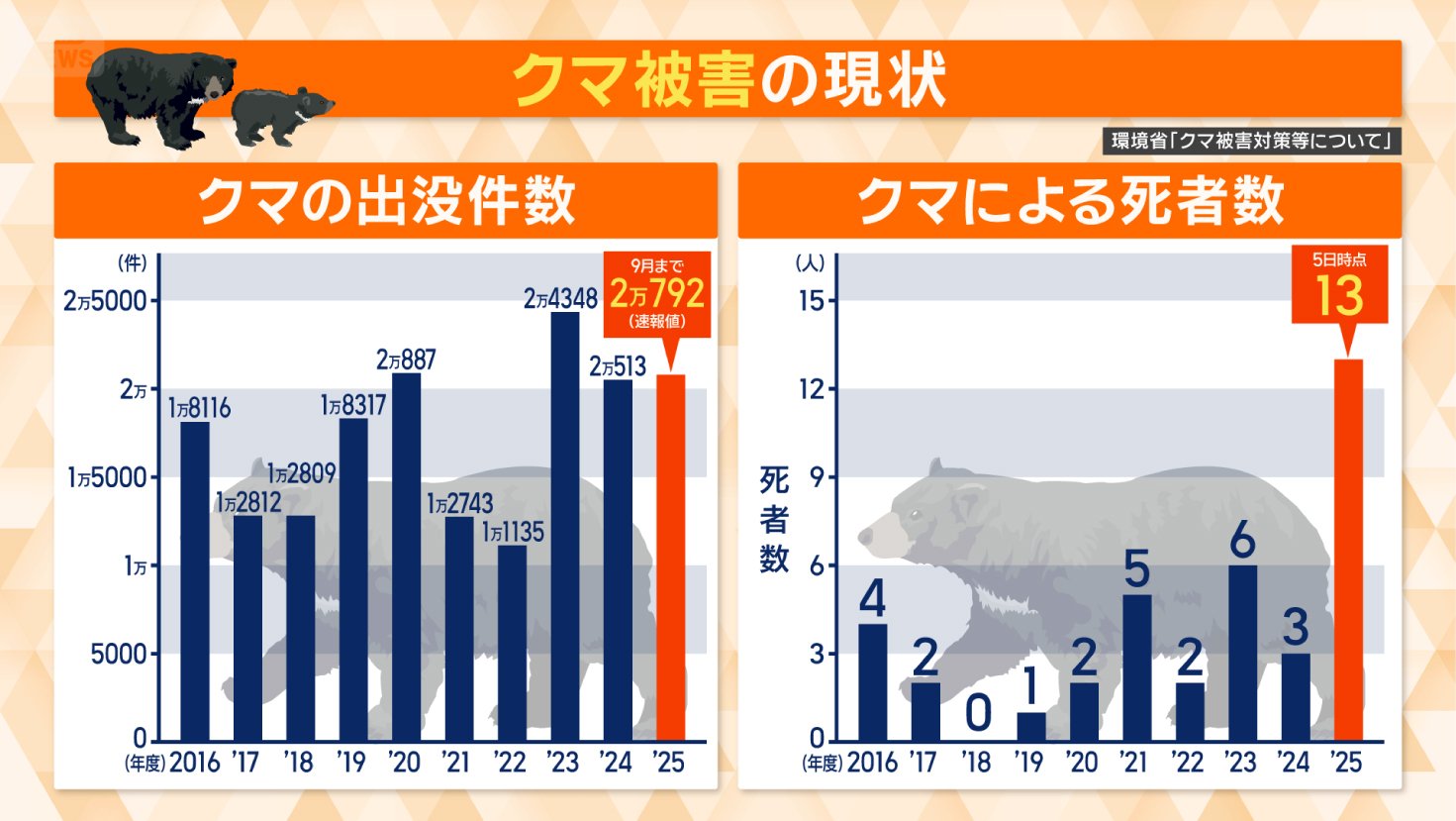

2016年度以降、北海道と九州、沖縄を除く地域で確認されたクマの出没件数を見ていく。環境省によると、今年度4月〜9月までの出没件数は2万792件に及び、すでに去年の出没件数を上回っている。そして、過去最も多かった2023年度に迫る勢いだ。

また、今年度クマに襲われて亡くなった人の数は、これまでに13人に上り過去最多となっている。

では、そうした中、各自治体ではどのような対策を取っているのか?

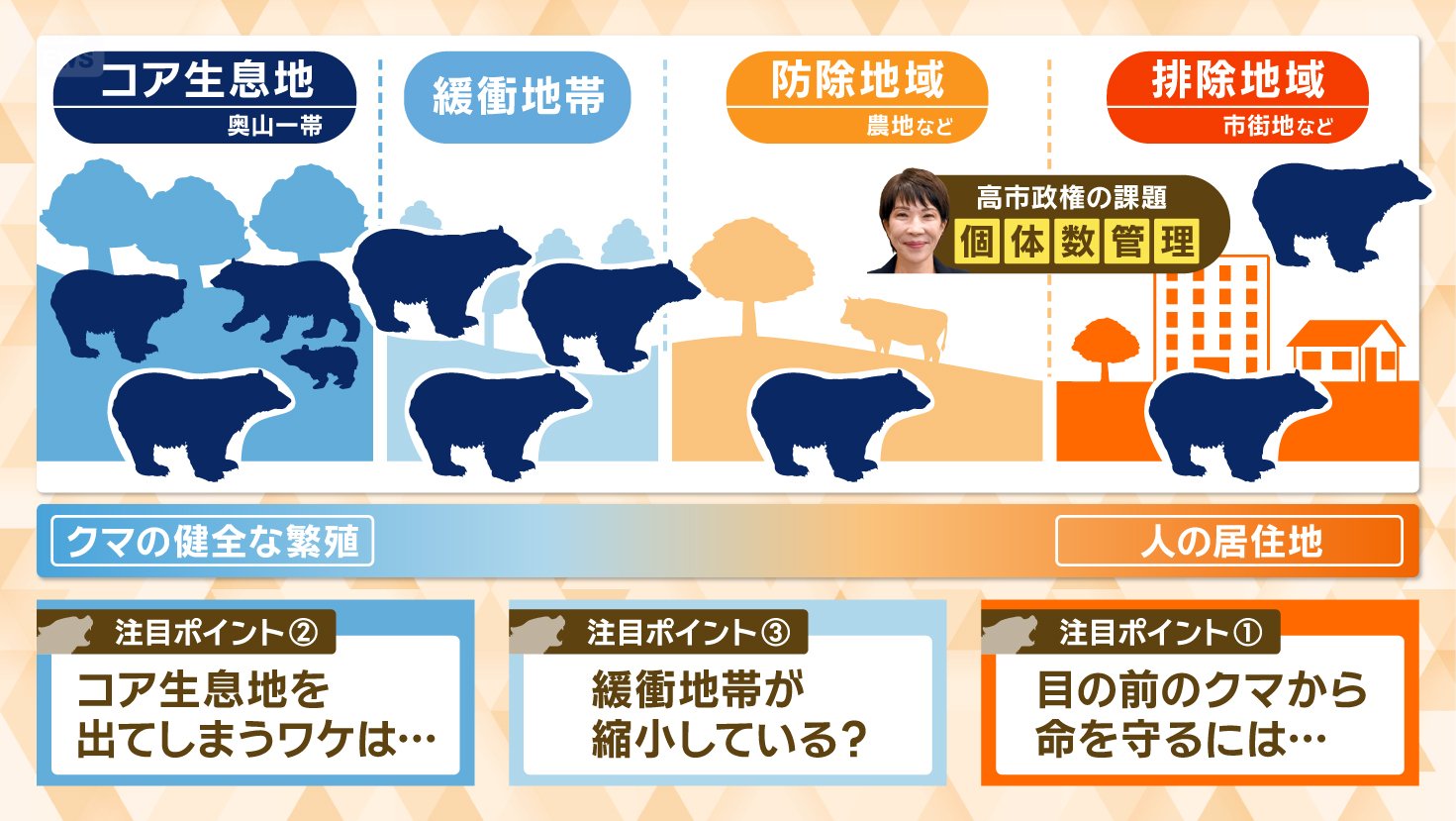

クマが生息する34都道府県のうち、15都道府県で実施しているのが、「ゾーニング管理」というものだ。

クマが市街地に出てきにくい環境づくりをするための対策で、環境省のガイドラインでは、クマの生息域から人間の生活圏までを4つに区分け、いわゆる“ゾーニング”をしている。

まず、クマが健全に繁殖できる奥山一帯を「コア生息地」とし、人の居住地である市街地などを「排除地域」としている。

さらに、この2つを隔てる区域で、「コア生息地」に近い方を「緩衝地帯」。「排除地域」に近く、農地などに利用されている区域を「防除地域」としている。

こうしたゾーニングを行い、それぞれに応じた対策を取ることで、クマと人間の住み分けを図ろうというのだが、現状はというと、クマは「コア生息地」を出て、「緩衝地帯」「防除地域」に侵入。さらには「排除地域」にまで出没する事態が起きている。

警察官もライフルで駆除へ

「ゾーニング管理」を行っている自治体でも相次ぐクマ被害。いくつかのポイントを見ていく。

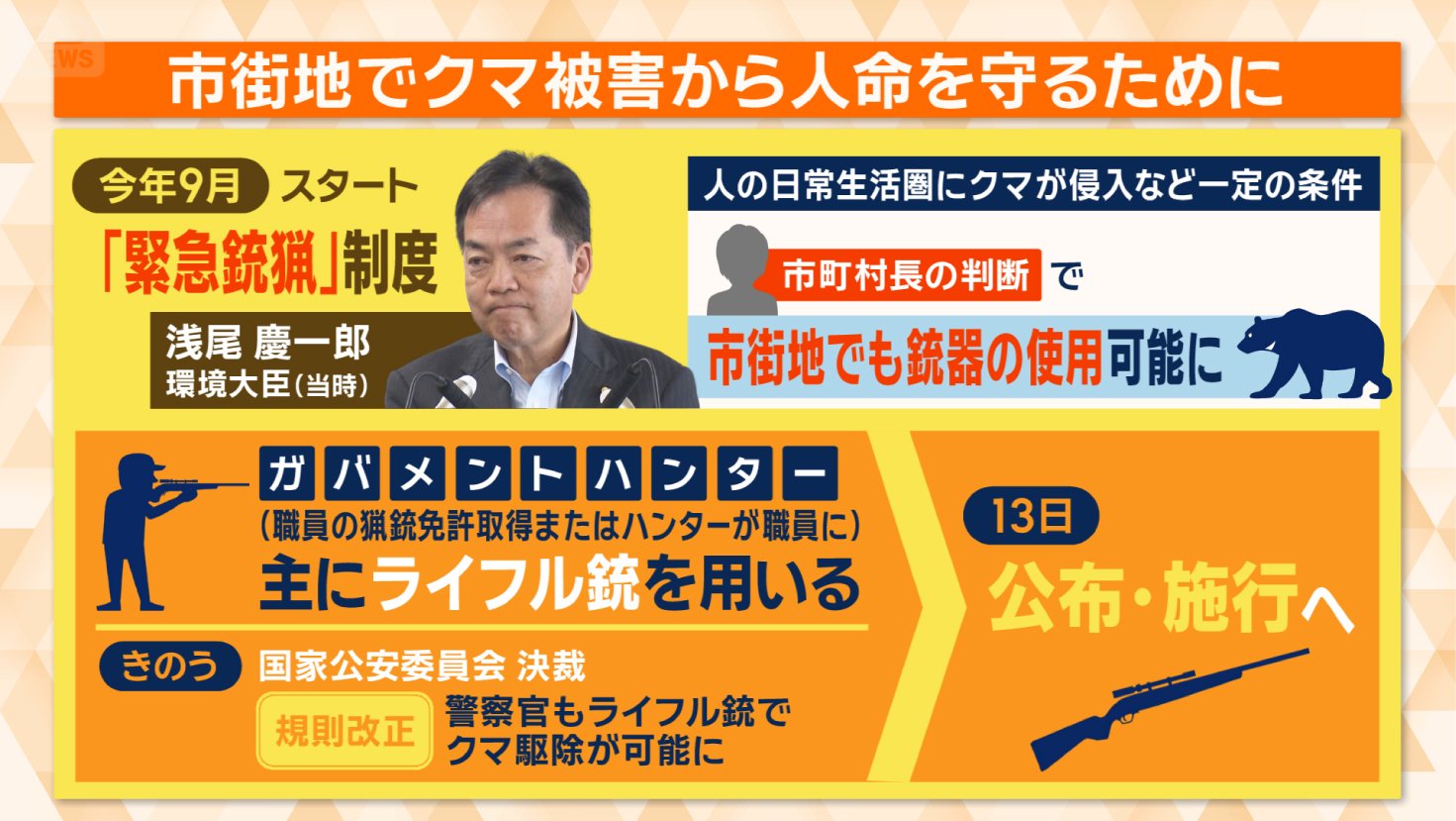

注目ポイント1つ目が「目の前のクマから命を守るにはどうすればいいのか」だ。

市街地で遭遇した場合の対策の一つが、浅尾慶一郎参議院議員が環境大臣だった今年9月からスタートした「緊急銃猟」制度だ。人の日常生活圏にクマが侵入するなど、一定の条件を満たした場合、市町村長の判断で市街地でも銃器の使用が可能になった。

駆除にあたるのは、「ガバメントハンター」と呼ばれる人たちだ。職員が猟銃免許を取得する、もしくはハンターが職員になるなどのケースがあり、主にライフル銃を用いる。

さらに、6日、国家公安委員会の規則が改正され、警察官もライフル銃でクマを駆除することが可能になった。13日に公布・施行される予定だ。

個体数管理の強化 必要性は?

注目ポイント2つ目が「クマがコア生息地を出てしまうワケについて」。

まず、餌(えさ)の不足などが大きな理由とみられている。この点に関して、浅尾参議院議員によると、高市政権の課題は「個体数の管理」だという。この「管理」とは、人里に降りてきたクマについては駆除するということ。

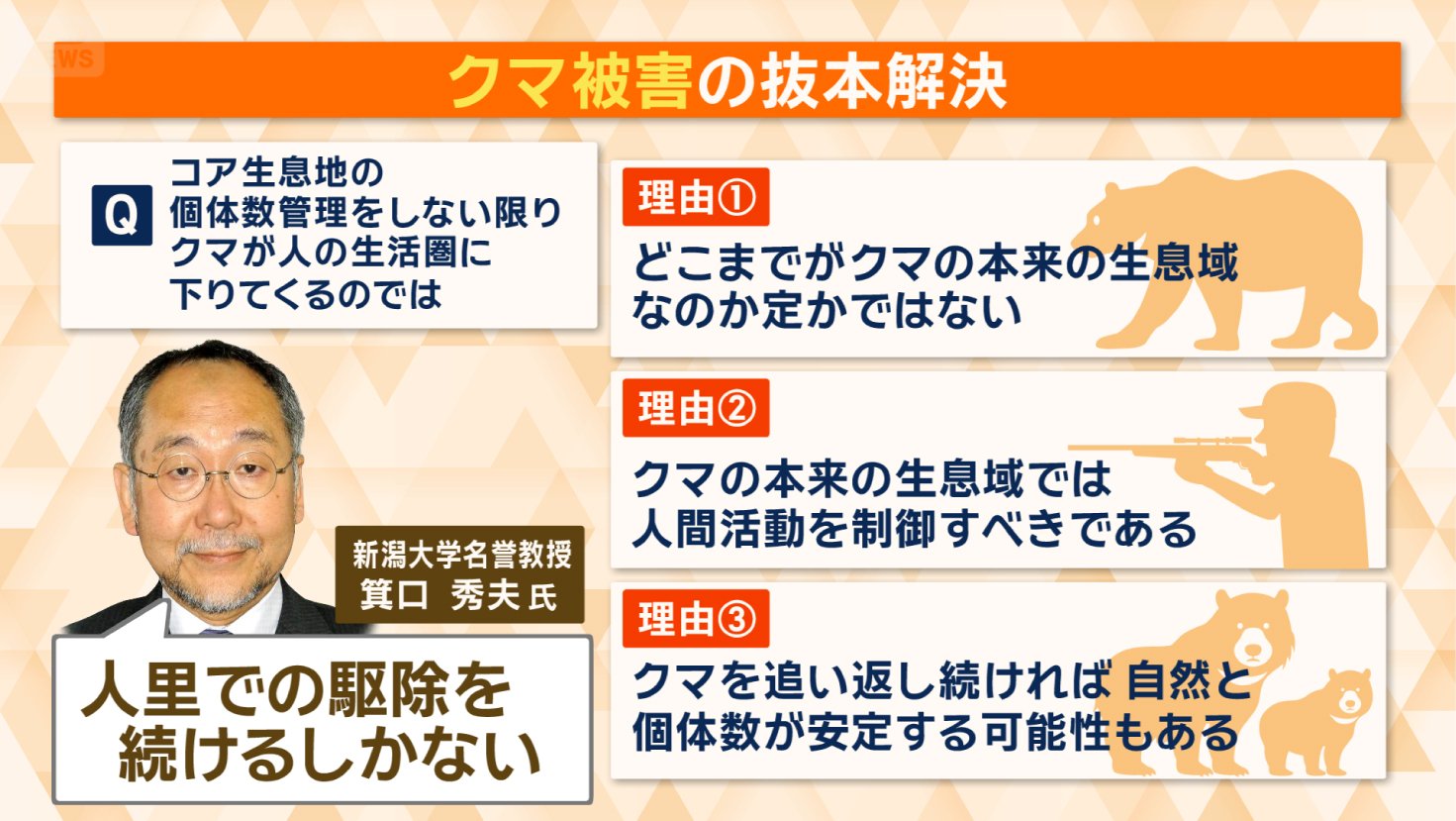

そのうえで、番組では専門家に「人里だけではなくコア生息地の個体数管理をしない限り、クマが人の生活圏に降りてくるのでは?」と、疑問を問いかけてみた。

この質問に対し、新潟大学の箕口秀夫名誉教授の答えは、「人里での駆除を続けるしかない」と言う。

その理由としては、「どこまでがクマの本来の生息域なのか定かではない」「クマの本来の生息域では人間活動を制御すべきである」「クマを追い返し続ければ自然と個体数が安定する可能性もある」。だから、「人里での駆除を続けるしかない」という。

ここで言う「駆除」は必ずしも「捕らえて殺す」ということではない。

「緩衝地帯」が縮小か

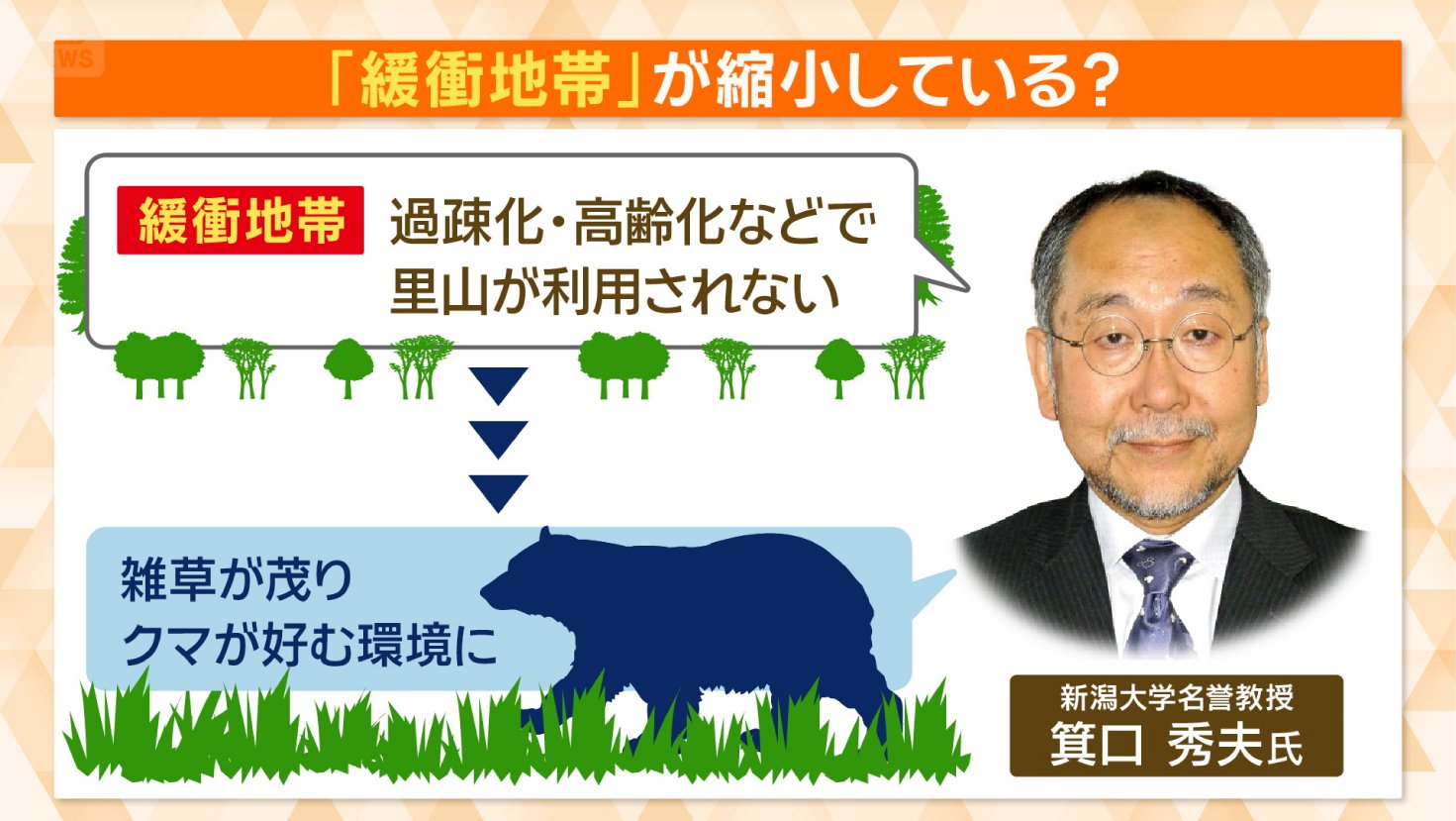

そして、3つ目の注目ポイントが「緩衝地帯が縮小しているのではないか」ということだ。

「緩衝地帯が縮小している」とはどういうことか?箕口名誉教授によると、緩衝地帯は、過疎化・高齢化などで里山が利用されていないケースが少なくない。そうすると、雑草が茂り、クマが好む環境になってしまうことがあるという。

つまり、「緩衝地帯」がなくなり、「コア生息地」からクマが出てきやすくなる。そうすると、人間との距離が近くなり、市街地まで出てきてしまうという状況だ。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年11月7日放送分より)