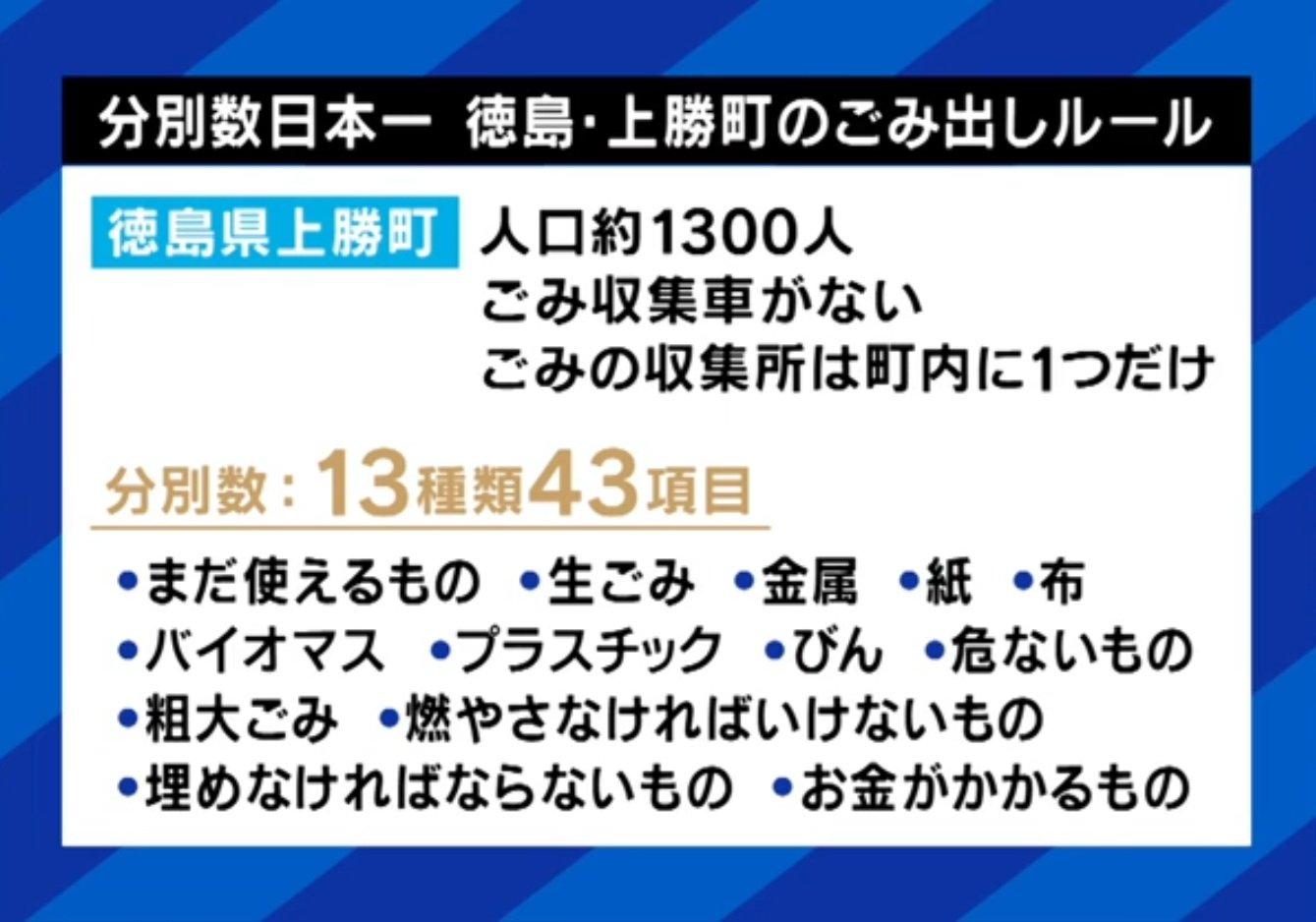

日本で生活する上で、度々話題にのぼるのが「ごみの分別」だ。自治体により分け方が異なり、分別日本一とされる徳島・上勝町は人口1300人だが、13種類・43項目に分けている。一方、大阪・茨木市では焼却炉よりも高温な「溶融炉」によって、30センチ以下のものであれば金属やガラス、陶器など燃えにくいものまで溶かしてしまい、溶解物(スラグ)は処分されるだけでなく、コンクリートなどにリサイクルされている。

「ABEMA Prime」では、廃棄物処理会社に勤務する当事者らとともに、ごみの分別について議論。2ちゃんねる創設者・ひろゆき氏からは「人が分別するのが不思議。全部工場でやればいい」と欧州型のごみ処理を進めるべきだという意見も出た。

■これだけ分けるのは日本だけ?

そもそもは「燃えるごみ」「燃えないごみ」から始まった分別。今では1つの商品を買ったとしても、ごみとして出す場合には、その材質などを確認した上で分別し、さらに自治体によって指定された曜日に合わせて出し分ける必要もある。そもそも、なぜここまで分別が必要になったのか。

廃棄物処理会社に務め、ごみの価値観を変える活動をする「ごみの学校」を立ち上げた寺井正幸氏は「廃棄物処理法ができた時は『燃えるごみ』『燃えないごみ』ということで、燃やすごみを中心に技術や設備投資が進んだ。1990年代に入り、埋め立て処分場がなくなったり、焼却炉の負担が大きくなったりしたので、後からリサイクル法をいろいろ作っていった。結果的に『燃える・燃えない』の上に、法律がどんどん山積みになった。さらに今、リチウムイオンバッテリーのような、焼却炉に入れてはいけない新しい特殊なものも出てきて、より分別が細かくならざるを得なくなってきた」と現状を説明した。

ひろゆき氏からは「パリではリサイクル可能、不可能、ガラスという3種類だけで、後は全部同じごみ。それが工場でAIや機械によって分別される。人間が分別する時に、絶対にミスがなければいいが、間違いは発生する。受け取り側のごみ処理場で必ずもう1回分別するならば、全部工場でやった方がミスも少ないし効率的」だと意見が飛んだ。

これに寺井氏は「その通りだ」と同調しつつ、日本で実施できない理由を述べる。「機械で全部分けられるが理想。ただ日本で廃棄物処理法を立ち上げた時に、各自治体に焼却炉を1基作るという方針を取った。基本的に焼却を中心に全部のインフラやルールが作られている。ヨーロッパは逆にソーティングセンター(混合された廃棄物を、自動選別機を用いて素材別に選別・再資源化する施設)を中心にしたインフラが作られている」と、ごみに関する制度・成り立ちの違いが大きいと説明した。

では今の日本型から欧州型への転換はできないのか。「実際には、品目別に焼却炉から切り替えていくことは、日本の中でも行われていて、家電やプラスチックはいろいろなリサイクル技術を民間企業が開発している。ただ、それぞれ限られた予算の中で設備投資をする方針の中、選別技術でやろうとした自治体が、工場を作って運営するという法律になっていて、自治体にそこまでの財政的な余力がない状況にある」。

さらに法については「もともとの廃棄物処理法が、原則として処理の責任を自治体に義務付けている。自治体の財布の中で個別の投資やルールを決めて運用しろというものだからバラバラになる。1970年の法律が今も変わらずにある状態」と、自治体によって対応がばらつく理由、負担が大きい理由を付け加えた。

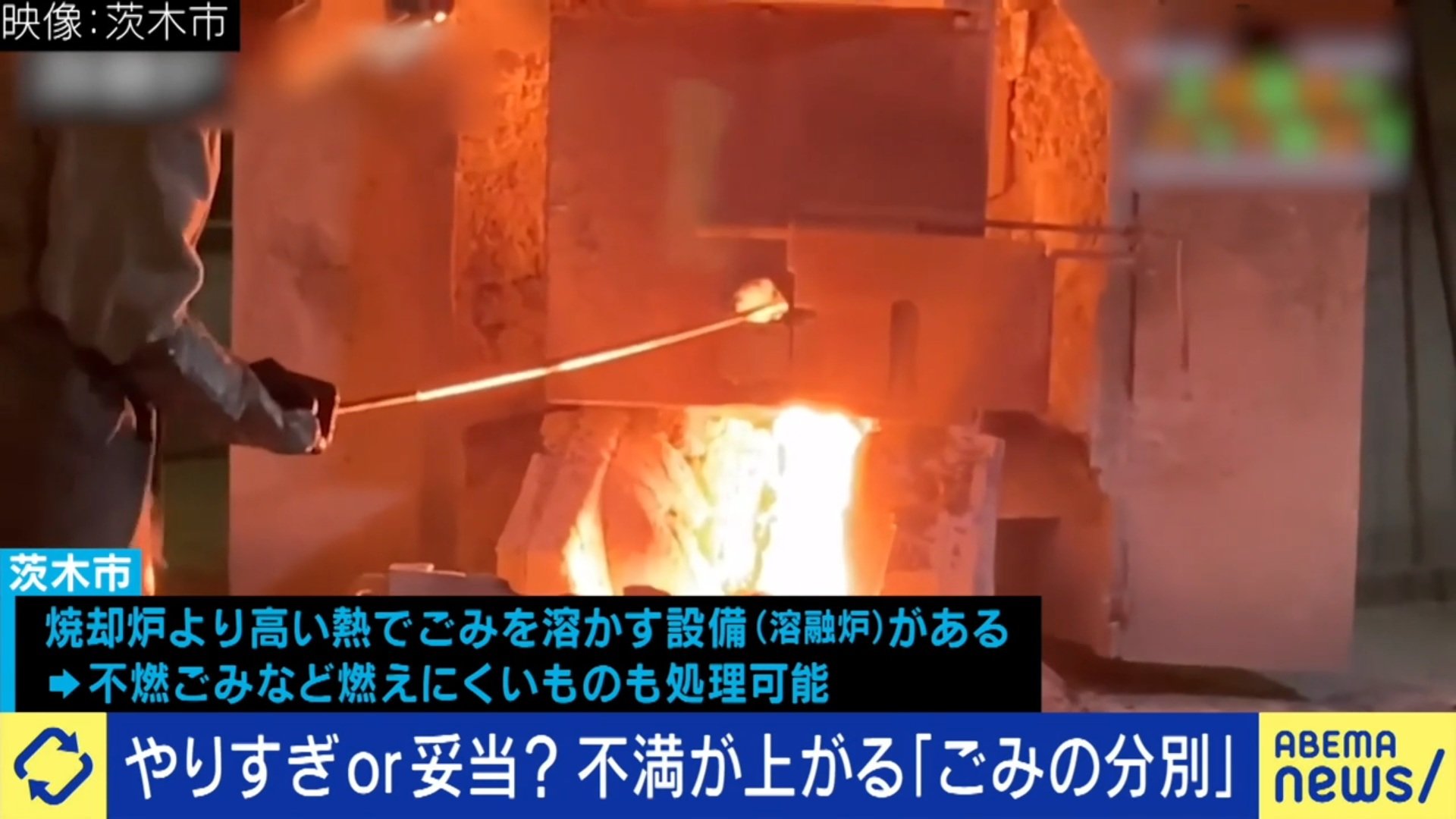

■高温で溶かす「溶融炉」のメリット・デメリットは

多くの外国人が来日し、観光客だけでなく日本で暮らす人も増える中、日本独特なごみの分別によって、トラブルが生じるケースも少なくない。その中で、茨木市が30センチ以下のものを分別せずに、高熱の溶融炉で溶かしてしまうというのは、真逆の発想とも言える。寺井氏は、焼却炉で金属などを燃やした場合の影響について「焼却炉の詰まりが起きる。アルミ缶などは、焼却炉の温度である800〜1000度ではなく600度ぐらいで溶け、炉の中にへばりついてしまうので、それを取り除かなければいけない」と説明する。

では炉内が1200〜1500度になる溶融炉では、何ができるのか。「焼却炉では灰が出るが、最新式の溶融炉は高温なので、灰すらドロドロに溶かしてしまう。スラグ(溶解物)という状態になるので、最終的に埋め立てに行く量もかなり減る。(溶けた)金属は別に回収できるというメリットもある」。焼却炉との比較では「高温のガスが出るのでフィルターをかけるなど、維持管理のコスト、建設コストなど全体的なランニングコストは上がる」という。

溶融炉があるから全てを溶かしているわけでもなく、一部のリサイクルは併用されているともいう。「ペットボトルなど、資源物として回収できるものは回収されていると思う。ただし、それ以外のややこしいものや、不燃ごみとして入ってくるものを手で取り除くくらいであれば、溶融炉の中で処理してしまってから回収した方が効率がいいという考え方」。また日本は世界的に見ても、この点においては先行しているといい「日本がヨーロッパと違い(ごみを)燃やすことに対しての効率をすごく突き詰めてきた。そのノウハウができている」と添えていた。 (『ABEMA Prime』より)