先日、SNSのある投稿が話題になった。子育て中と見られる母親のもので「お母さん やめます。約束破られたり 嘘つかれたり もう無理だ」などとつづり、家事や学校の準備などをしないと宣言。「お母さんにだって 我慢の限界がある」と、心の叫びを発信した。この投稿には「身勝手すぎる」「産んだなら責任取れ」など多くの批判が殺到した。この投稿は削除されたが、一方で「私も同じ状況」「母親やめようと思う」と共感の声も多く見られた。

【映像】母親をやめたくなったツマ子さん、当時の苦悩を描いた漫画

ある調査では「母親をやめたい」と考えたことがあるのは、程度の違いはあるものの、実に約8割にもなるというデータが出た。「ABEMA Prime」では、子育てに悩み、母親でいることに苦痛を感じた人、さらに「母親をやめた」と言いつつも、客観的に見れば親であることを放棄していない当事者から声を聞いた。

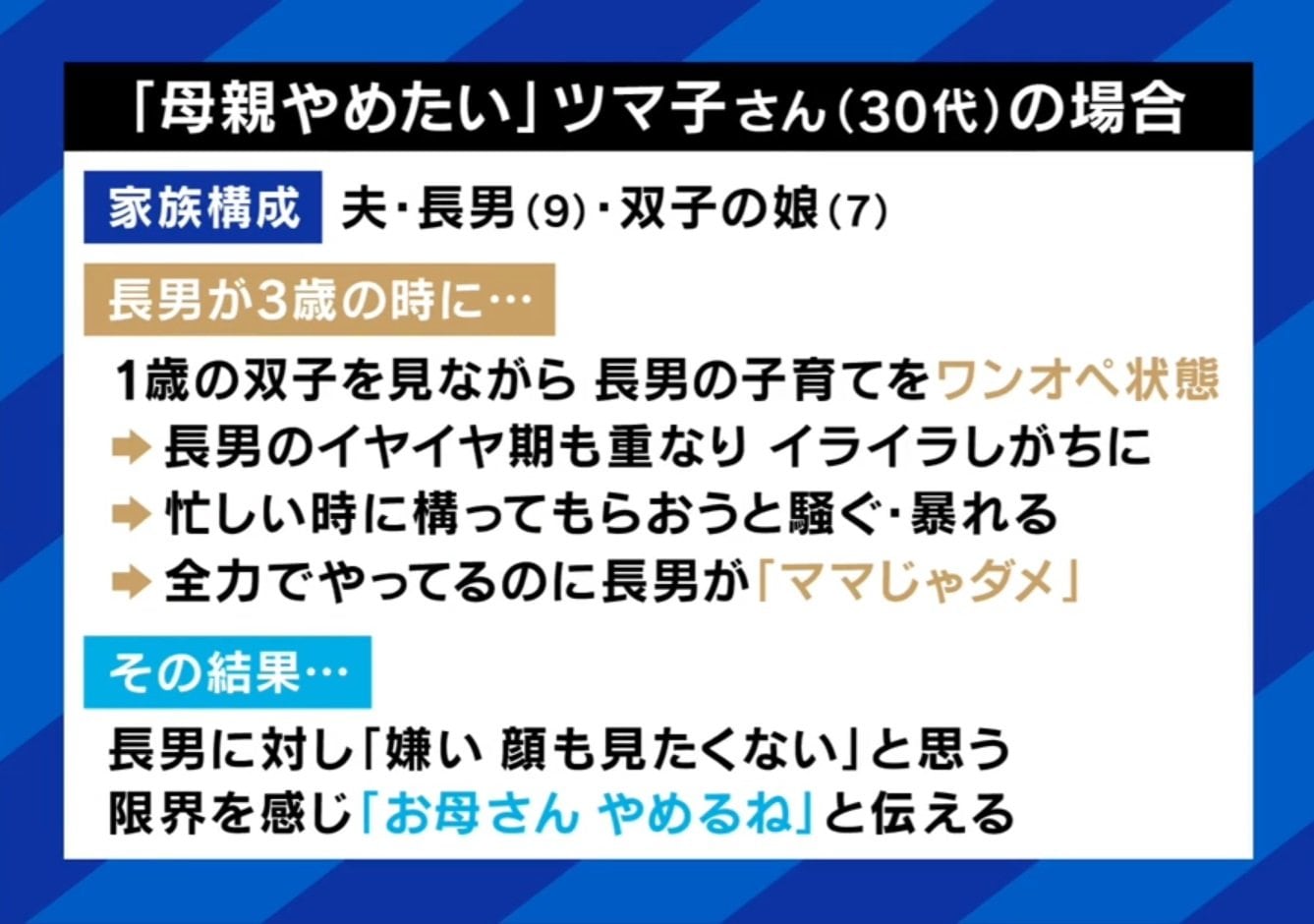

■騒ぐ長男に「顔も見たくない」「お母さん、やめるね」

漫画家のツマ子さんには、9歳の長男と、7歳の双子の娘がいる。長男が3歳の時、いわゆる「イヤイヤ期」に入り、しかも1歳だった双子の娘の面倒も見るワンオペ育児。自身が忙しい時に長男が構ってくれと騒ぎ、全力で相手をしても「ママじゃダメ」と言われた。次第に心が疲弊し、ついには長男に「嫌い 顔も見たくない」「お母さん やめるね」と伝えるところまで追い込まれた。実際に育児を放棄したわけではないが、児童相談所に相談に行くまで、つらい時期が続いた。

当時を振り返るツマ子さんは「どう対処していいのかわからないことが多かった。児童相談所の相談員さんに聞いたら、それまで張り詰めていた気持ちが明るくなった。息子に対してもネガティブなことを思わなくなって、気持ちに余裕ができたと思う」。長男に母親をやめると伝えた時は大泣きされたが、それでも「その姿を見ても、私は抱きしめてあげることができなかった」と明かす。

相談員に悩みを打ち明ける以外にも、今では月に2回「お母さんをお休みする日」を作り、リフレッシュをして育児に励んでいるという。「育児ってこんなもんだと、学びにもなった。結構思い詰めていて、長男が幼稚園でうまく生活できるよう、友だちを傷つけずに優しくあってほしいとか、そういう親心が張り詰めていた。ある程度『もういいか』という精神でやったらいいと言われて乗り越えられた」。

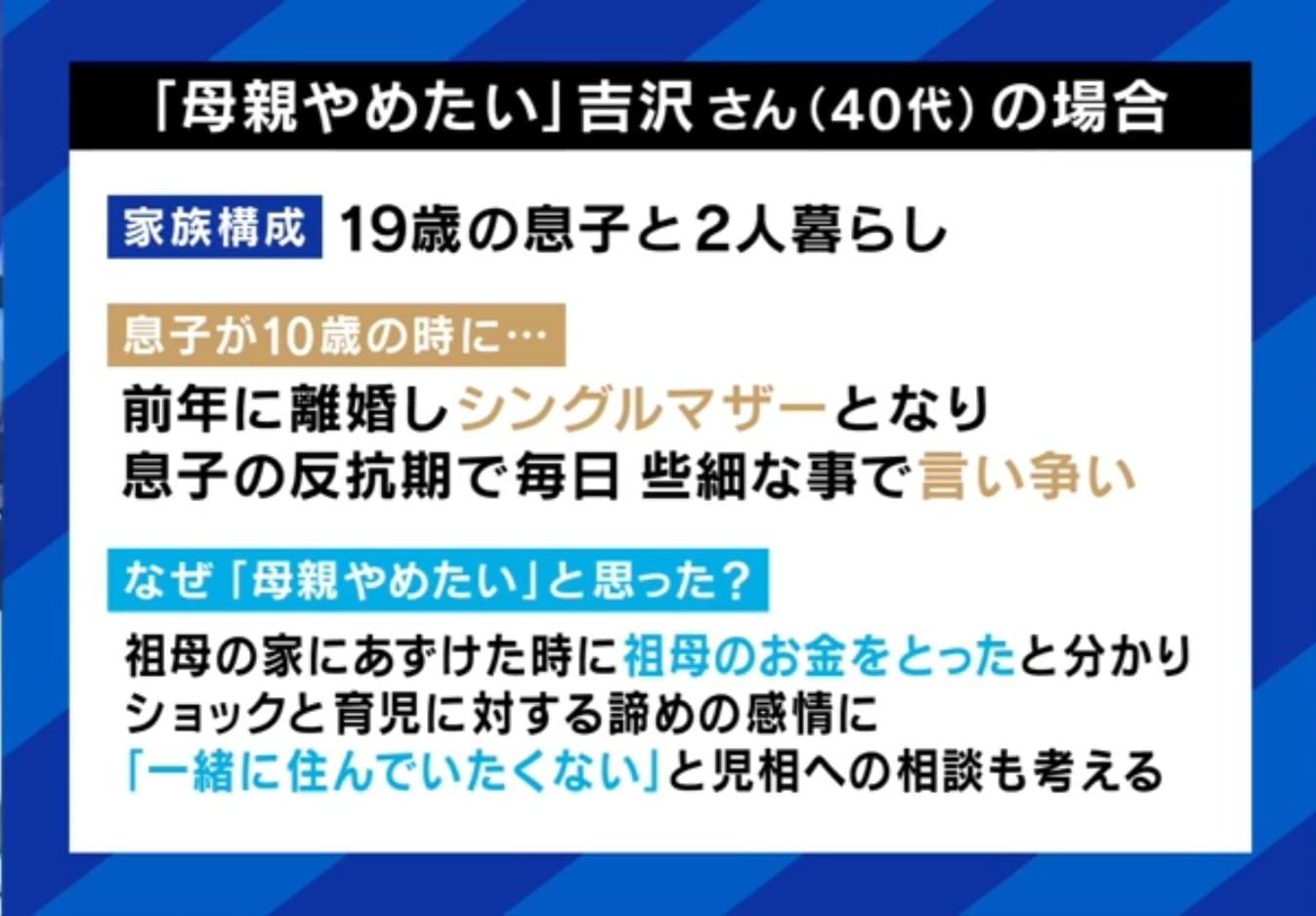

■「一緒に住みたくない」距離を置いた後に関係が良化

シングルマザーの吉沢さんは、19歳の息子と2人暮らし。息子が10歳のころ、2人の関係に亀裂が入った。前年に離婚すると、息子の反抗期が始まり、毎日些細なことで言い争いになった。少し距離を置いた方がいいと、祖母の家あずけたが、息子が祖母のお金を取ったとわかり大きなショックを受けることに。同時に育児に対する諦めの感情が芽生え「一緒に住んでいたくない」と児童相談所への相談も考えるようになった。

それ以降、吉沢さんは母親の役割を減らしていった。子どもとの距離を置き、自身の仕事を優先。家の中でもなるべく顔を合わせず干渉を減らし、実家に預けることも増えた。また息子は違う人間だと思い、分かり合う努力もやめた。それでも食事だけは一緒に食べるようにすると、イライラや怒る回数は減り、息子の成長とともに会話も増えたという。

当時の心境を聞かれた吉沢さんは「学校が休みの土日は一緒にいないといけないという思いが、すごく私の中にあったが、積極的に距離を置こうとした。本当に一緒に住みたくないということもあった」。ただ、やめると心では思っていても、完全に切り離すことはなく「未来、将来のことに関しては、ちゃんと責任を持って育てるというのあった。自分の心のバランスを考えて、コミュニケーションの仕方を変えた」ことで折り合いをつけた。時間の経過とともに関係は上向き「気づいたら彼も思春期、反抗期から抜けていて話すこともできた」と語った。

■泉健太氏「親にも『失望期』『諦め期』はある」

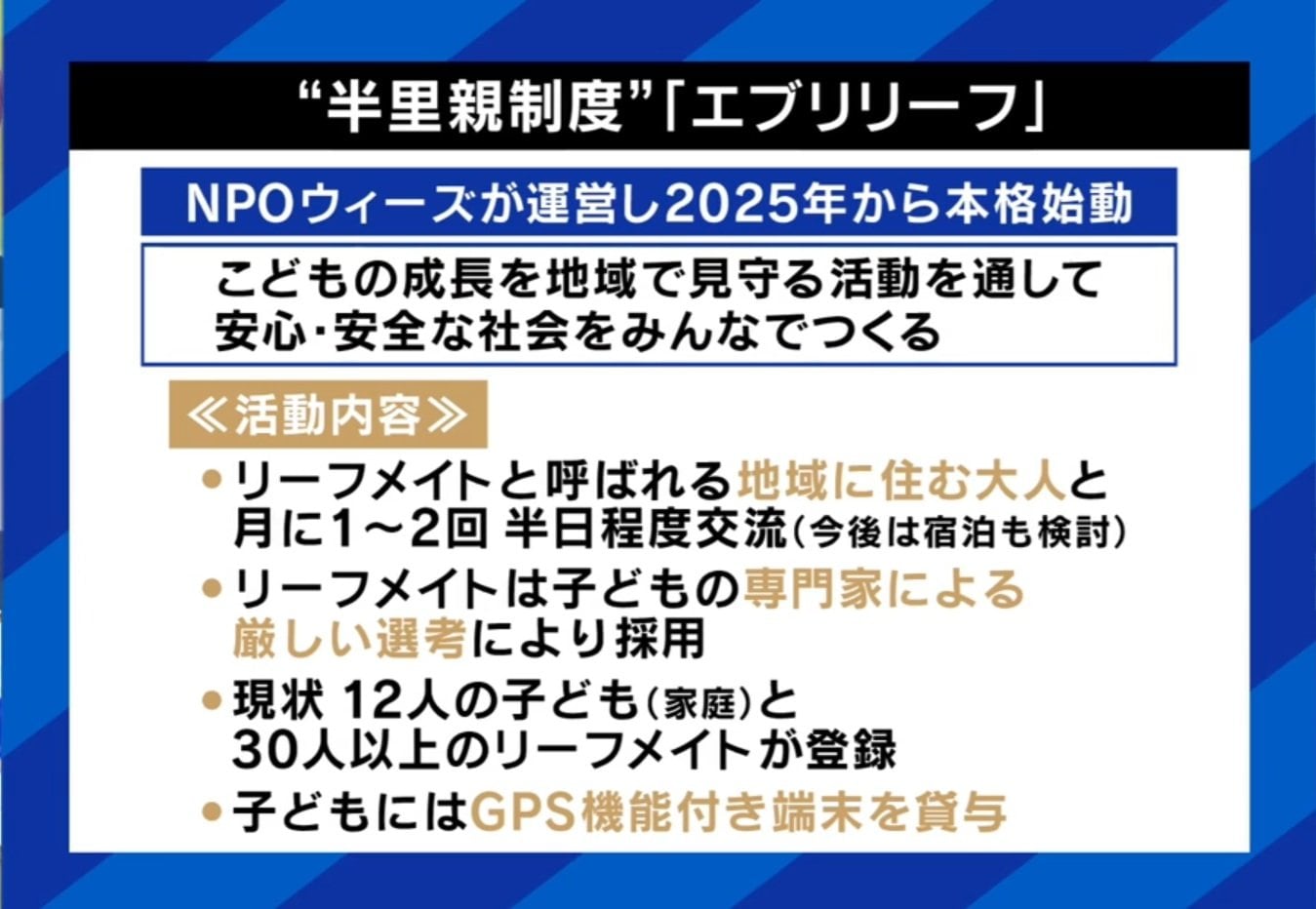

家庭に問題を抱える子どもや親の相談を受け付けて支援するNPO法人ウィーズ理事長・光本歩氏は、2025年から運営を始めた半里親制度「エブリリーフ」を推奨する。「もともとはフランスの制度。里親と聞くとどうしても親の代わりというイメージがあるが、それとは少し違い、お父さん・お母さんがお子さんと離れる時間に、半里親(リーフメイト)の大人が子どものニーズを満たす。子どもが釣りに行きたいなら一緒に行くし、話を聞いてほしければ聞く大人をマッチングする。その間にお父さん・お母さんは自分のことをしていただく時間を作ってもらう」と説明する。現在は専門家による厳しい選考によって採用された30人以上がリーフメイトとして登録、子どもには念のためGPS機能付きの端末を貸与もする。

また立憲民主党・泉健太衆議院議員は、子どもにイヤイヤ期・反抗期があるように、親たちにも育児について悩む時期があり、それを認めることで気持ちに余裕ができるのではと提案する。「子どもに反抗期という言葉があり、それはだいたい12歳から16歳ぐらいと捉えているが、親にも『何々期』があるのかもしれない。子どもとの意思疎通がままならない、ワガママを言う時期に本当に子どもが嫌になる『失望期』とか『諦め期』が親にもあるはず。そういうものがあると予め言われていれば、心の準備にもなるし『ああ、来た来た。これこれ』と思えるのではないか。親が失望したり諦めたりしてはダメというようになっているが、僕はそれを言ってもいいと思う」。 (『ABEMA Prime』より)