空気が乾燥し、火災のニュースが増加傾向にある昨今。火事から地域を守るため消防署と共に活動しているのが消防団員だ。身近だが詳しく知られていない消防団について、テレビ朝日社会部・田中爽大記者に聞いた。

一糸乱れぬ俊敏な動きでポンプを準備したかと思うと、重さおよそ8キロのホースを持って全力疾走。東京・八王子市の地元の消防団による消火訓練の様子。メンバーは全員が女性で、木村七海さんは3年前に入団した。

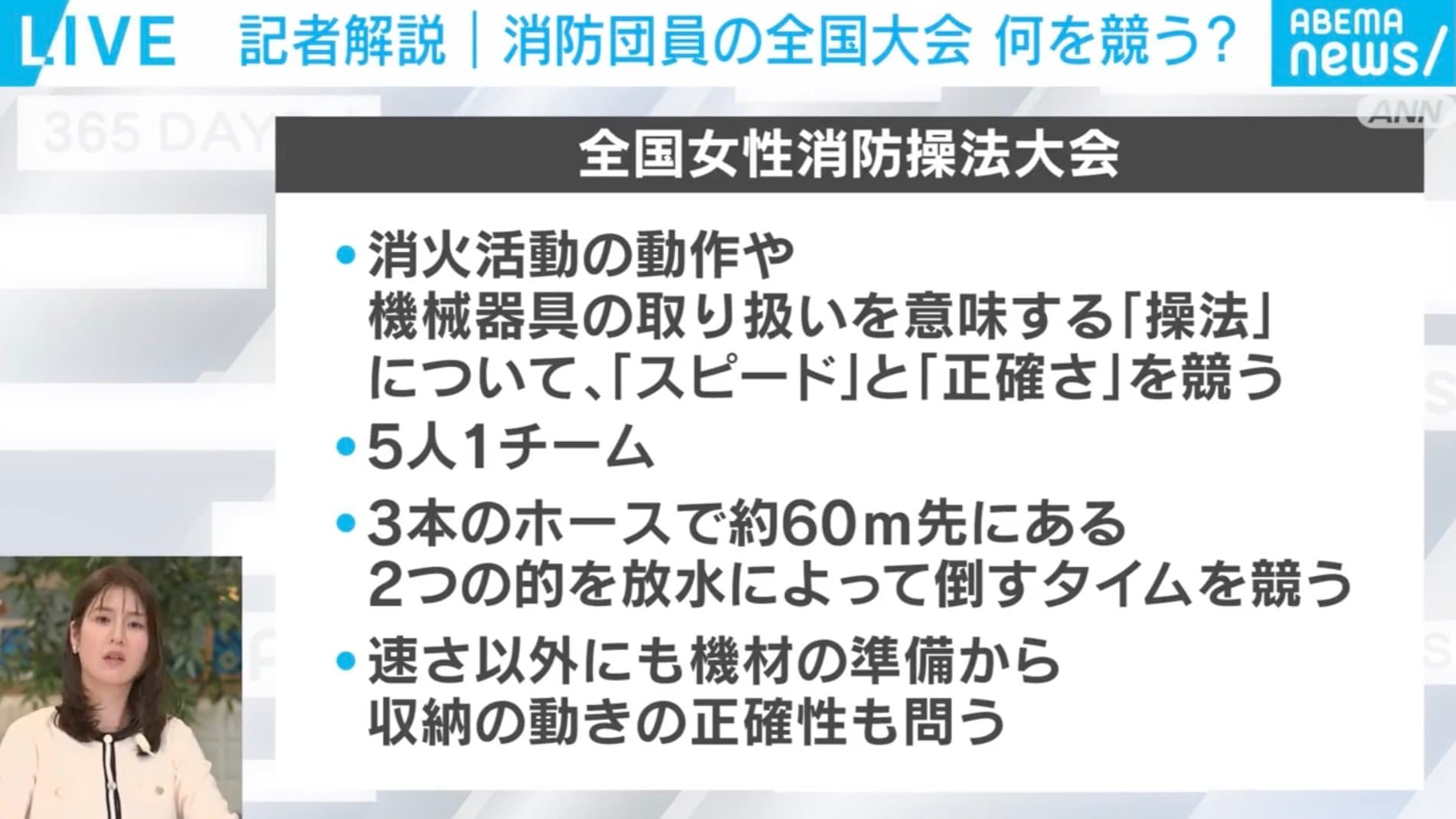

木村さんたちが行っているのは消防操法という競技だ。60メートル先の的を倒すタイムや動きの正確さを競う。木村さんの消防団は去年、都大会で優勝し、今年、全国大会に初出場する。しかし、非常勤の消防団員は消防士と違って日中は別の仕事があり、なかなか練習ができない。

「ループしちゃったよー」と後悔

迎えた全国大会には各都道府県の代表44の消防団が出場。各地から集まった応援団が見守る中、訓練の成果を披露する。

木村さんたちはベストに近いタイムが出したが、出番後、木村さんの目には悔し涙が。「ループしちゃったよー」と後悔を口にする。

結果は初出場で準優勝。東京都の女性消防団として史上2回目の快挙だ。

木村さん「みんなとできたのは本当に嬉しい。みんなと勝ち取った準優勝」

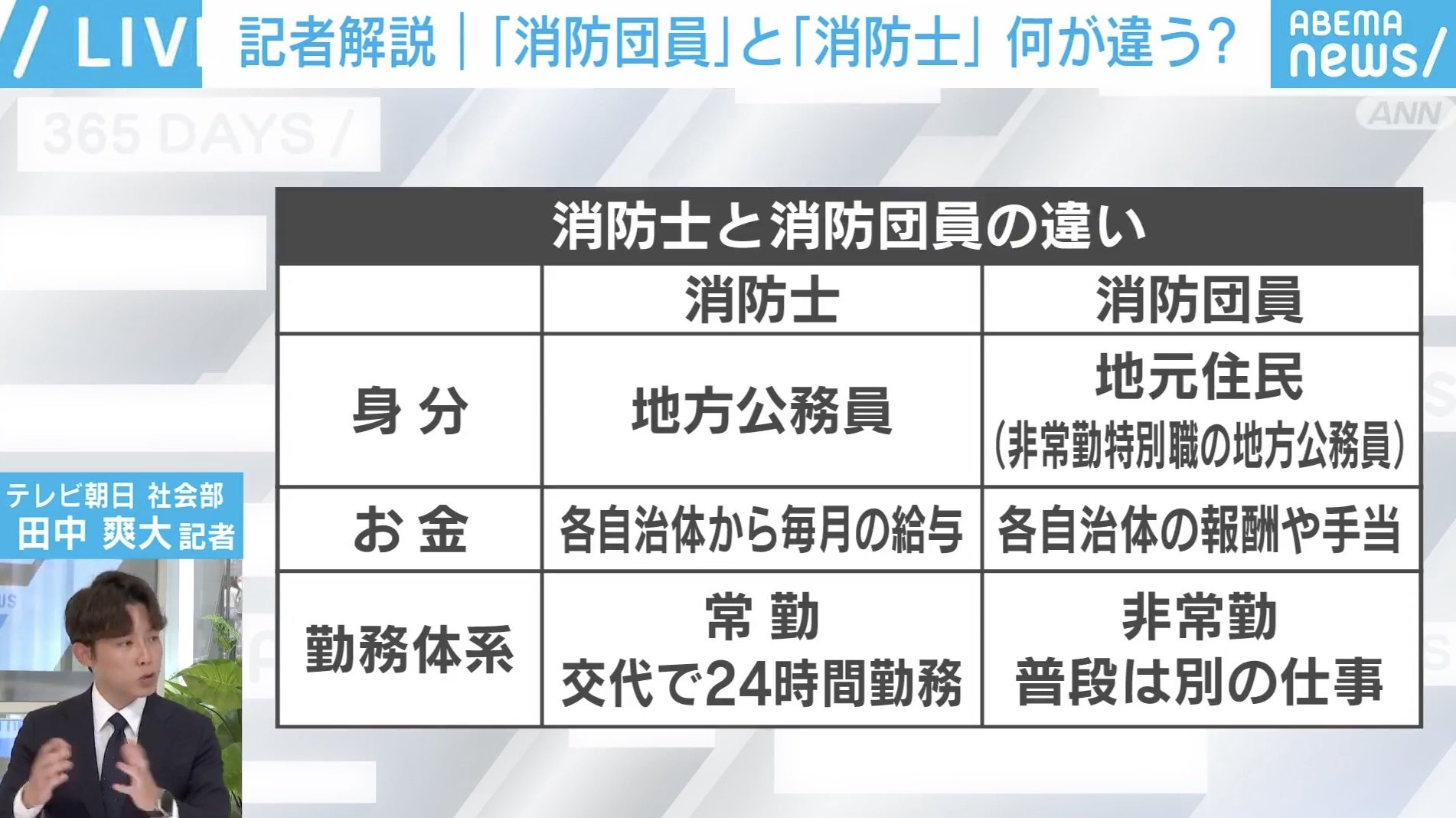

消防士と消防団員の違いは?

そもそも、消防士と消防団員の違いはどこにあるのか?

田中記者「大きく2つ違う点がある。まず『お金』だ。都内のほとんどの消防士が東京消防庁の職員で、東京都が雇用主だ。地方公務員にあたるため、給与は毎月東京都の方から支払われる。一方、消防団員は、主に地元住民の方々で構成されていて、非常勤特別職の地方公務員にはあたるが、各自治体から、年単位での報酬や出動時の手当が支払われている。2つ目は『勤務体系』だ。消防士は常勤で24時間、交代制で昼夜を問わず火災があった際には出動できるようになってる。一方で、消防団員の方々は非常勤で普段は自営業など別の仕事をしてその合間、平日の夜や土日に訓練や消火活動を行っている。消防署と消防団員は、消火や救急活動にあたるという目的は一緒でそこに違いはなく、自分の管内で火災が起きた際には出動し、その際『消防署さん先に行ってください』など譲り合うことはなく、補助的な立場ということもなく、早く着いた方から初期消火を始める」

消防団員ならではの強みはあるのだろうか?

田中記者「日中別の仕事をしているため、例えば林業等で山で仕事をしている方々にとっては、その場が職場、そして自分が住んでいる場所であったりするので、林野火災の際には“地の利”ではないが、その特性を生かして活動にあたることもできる」

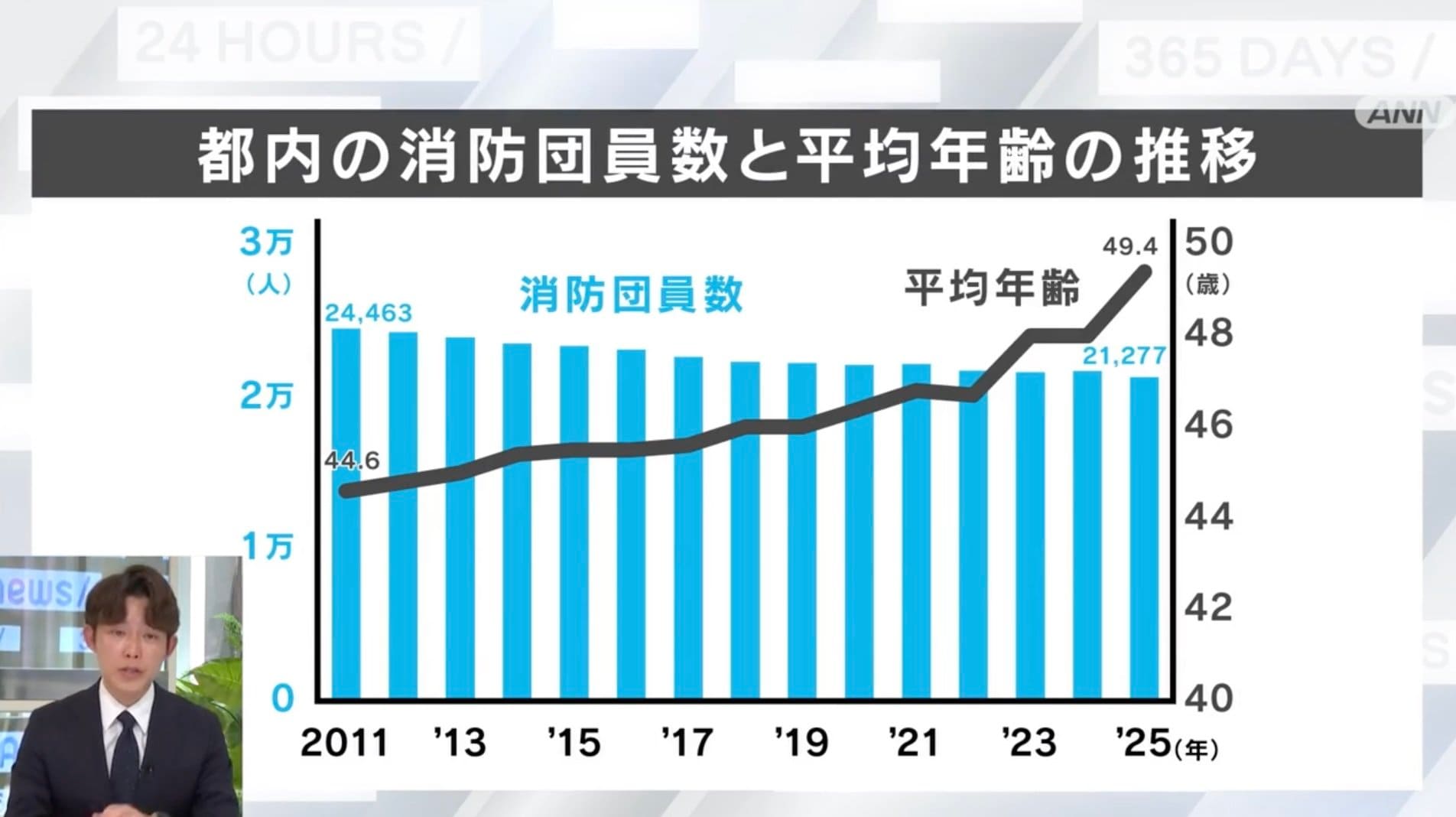

なり手不足が深刻に

そんな消防団だが現在なり手不足が課題だという。

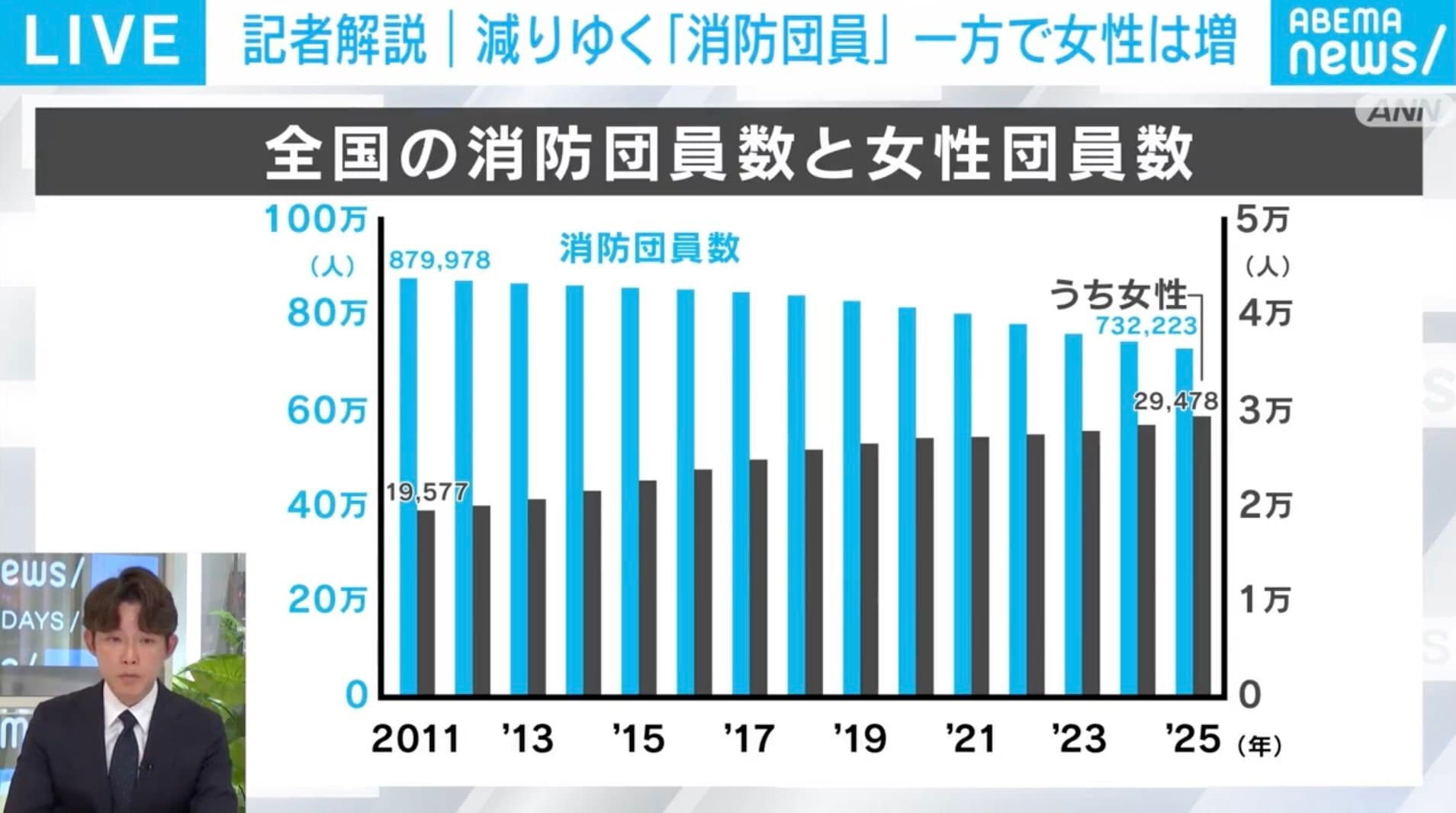

田中記者「2011年、都内には2万4000人以上の団員がいたが現在は2万1000人ほどに減ってきている。平均年齢も45歳未満だったが今はもう50歳近くまで上がってきている。全国で見るとよりこの現象は顕著で、2011年時点で88万人ほど消防団員がいたが現時点では73万人に。もちろん火災、救急等の件数が減っているわけではない。火事の数は減っていないが、対応できる人の数は年々減ってきている」

少子高齢化以外にも要因があるのだろうか。

田中記者「消防団は地域のコミュニティに支えられている部分が多くあり、地元住民の方々の輪で、地元の方たちで構成されているので、近隣住民との付き合いが少しずつ希薄になっていることも影響している。そのため、消防団とは何か、どういった活動をしているのか、ということが知られてない実情があるようだ」

なぜ女性団員は増加しているのか?

一方、そんな中、女性団員はこの14年間で1万人ほど増えている。3年前に入団した木村さんに話を聞いた。

木村さん「ほんとほんと過酷です。でも、なんか好きでやっている。痛いけど訓練行っちゃうんです。辛いなって思いながら。楽しいんでしょうね。できると嬉しいっていうのが一番あるんですけど、本署(本職の消防士)の方にも指導をしていただいていて、プロの方に褒めていただけるのがすごく嬉しくて、そこがモチベーションなのかな」

田中記者「ステレオタイプかもしれないが、10数年前までは、消防士の活動=男性の職業、というイメージがあったかもしれない。だが、訓練を積んで機材の使い方を理解すれば、男女関係なく、その地域を防災することはできる。志を持った方々が少しずつ増えて、草の根的に女性の団員の方たちが増えてきている現状がある。木村さんが始めたきっかけは、親御さんと地域の女性の隊長さんとの付き合いで出会われ、女性の方たちで地域防災を担っていると知ったこと。木村さんは率直にかっこいいと感じ、仕事をする傍らで団に入られたという。『自分の地元を守りたい』という気持ちは男女関係なく、“同士”のような方たちが1つのチームとなって消防団に入って、輪が広がってきていることが女性が増えてきている要因だと感じた」

消防団員に年齢制限はあるのだろうか?

田中記者「自治体ごとに条例を決めて団を構成しているが、一般的には18歳以上から入団でき、65歳ほどで引退する。消防の操法という大会に出たメンバーの方たちは20代前半から30代ぐらいまでの若い方たちが多いが、今回取材した八王子市の消防団は本当に年齢幅が広かった。この団では八王子消防署、東京消防庁の本職の消防士の方たちとの交流、地域の中での輪が広がっていくことについても木村さんは魅力を感じており、様々な方との人間関係が築かれていくことも消防団の魅力なのだろう」

モチベーションはどこにある?

木村さんも出場した操法を競う大会のルールは?

田中記者「全国大会は横浜市赤レンガ倉庫のイベントスペースに44の都道府県の予選を勝ち抜いた300人の精鋭が集まって行われた。5人1チームで、20メートルホースを3本繋いで、およそ60メートル先にある2つの的を放水によって倒すタイムを競う。速さ以外にも機材の準備や収納の動きの正確性なども問われる」

全国大会で優勝したのはどんな団だったのか?

田中記者「実は木村さんは学生の頃、自転車競技の全国3位の選手でその頃に鍛えた足腰が消防操法にも生きているようだった。だが、そんな木村さんを擁する八王子市の最速タイムで48秒ほど。全国大会を2連覇している熊本県の八代市の消防団は恒常的に44秒台を出している。全国大会は2年ごとに行われているのだが、一昨年の大会でも今大会でも44秒台を出している。『4秒の壁』が彼女たちを苦しめているのだ。一方で、八王子は規律・正確さが強みのチームで、今大会はそちらも評価されて、初出場で準優勝を掴み取った」

とはいえ、アスリートの素質があるような方だけが大会に出場しているわけではなく、普段あまり体を動かしていないような方たちも訓練を積んで参加されているという。

木村さんは普段どのような仕事をしているのだろうか?

田中記者「電気工事士の仕事をされている。仕事でも体を動かし、夏場は汗だく、ヘトヘトになりながら働いて、シャワー浴びる間もなく訓練に向かうこともあるという。八王子市の他のメンバーは消防操法に集中するために、保育士から時間に融通がきく仕事に転職。その結果チームで全国2位を勝ち取ったのだ」

モチベーションはどこにあるのだろうか?

田中記者「消防署の方々、消防団員と一緒に目標を達成する。そして本職の消防士の方々に『今の放水は良かったね』『今の形は綺麗だったね』と褒めてもらえる。努力したことが報われる達成感がやりがいにつながってると木村さんは何度も口にした」

大会なども全て地域防災につながっていくという。

田中記者「木村さんたちが繰り返している操法の練習は実際に火災が起き、出動する時には発揮される。そして、大会や報道を通して、消防団の活動について認知していたいただくことが、ゆくゆくは地域の防災にもつながっていく」

(ニュース企画/ABEMA)