厚生労働省が15年ぶりに、「ひきこもり支援」の指針を発表した。ひきこもり状態にある人々や、その家族に寄り添った相談支援が行われるように、支援事例に関する調査などをもとに、2025年1月に策定されたものだ。

【映像】約3年“親子でひきこもり”した母と息子(実際の映像)

職員や支援者向けに作られた「寄り添うための羅針盤」と題されたハンドブックでは、ひきこもりが長期間にわたるケースや、障害がある、家族に暴力を振るうなど30の事例を紹介し、「多様化する悩みに寄り添う支援」を掲げている。

しかしながら、ひきこもり人口は現在、全国で146万人と推計される。それぞれ事情が違うなか、先日「親子ダブルひきこもり」を取り上げたネット記事が話題になった。『ABEMA Prime』では、その母親に話を聞いた。

■親子でひきこもりを経験した母

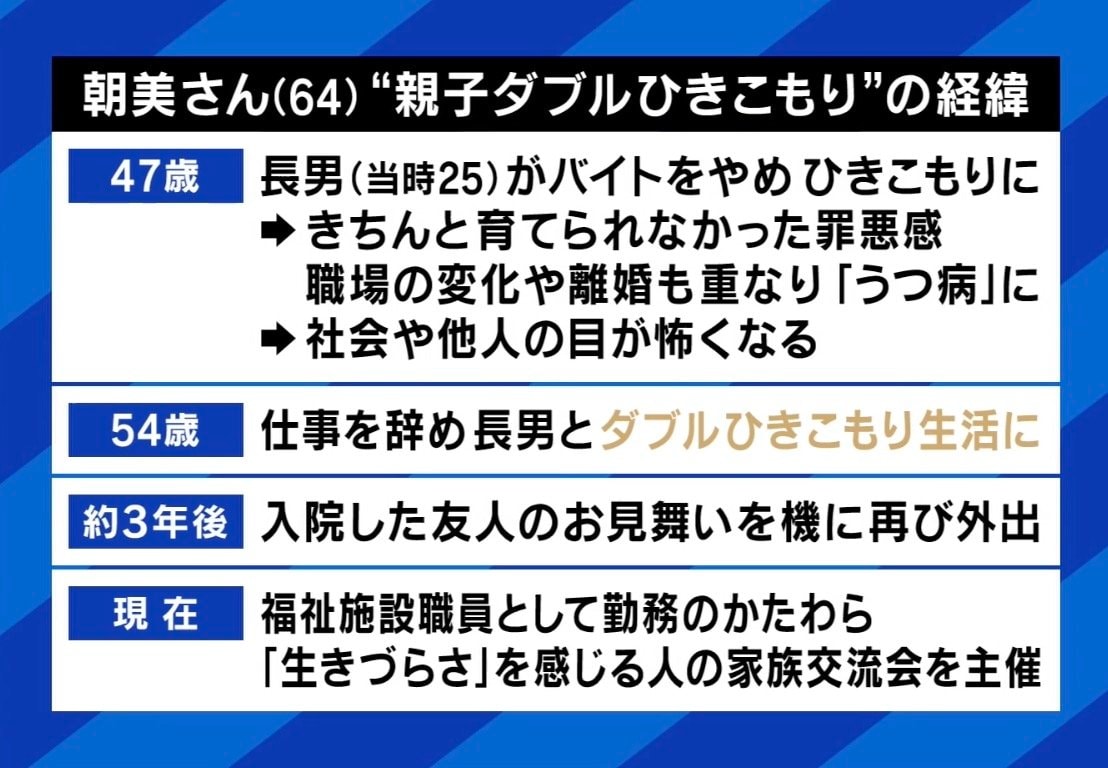

朝美さん(64)は、“親子ダブルひきこもり”の当事者だ。先にひきこもり状態になったのは長男で、「息子はアルバイトを続けていたが、25歳で仕事を辞めて、そのまま外に出なくなった」という。「30歳過ぎると仕事なくなる」「世の中になじめなくなる」などと言うたびに、「嫌な顔をして、だんだん近づかなくなった」のだそうだ。

親子のすれ違いにより、母親自身にも異変が現れた。「家庭や職場の状況などが重なり、どんどんおかしくなってしまった。世の中全体が怖くなり、結局親子どちらもほとんど外に出られない、ひきこもり生活を3年ぐらいした。世界中から責められている錯覚を起こしていた」。

かつての性格と比べて、「『みんなで楽しくやりましょう』といった感じだったので、世の中が怖くなるなんて、想像もつかなかった」と語る。そんな生活が3年続いたが、朝美さん自身は、入院した友人のお見舞いをきっかけに、再び外出できるようになり、現在は引きこもり状況を脱出している。

親子ひきこもり生活を振り返り、「ひきこもって良かった。ひきこもったことが人生の転換期になった」と話す。「自分がひきこもったことで、息子のつらさを理解できた。私は厳しい母に育てられたため、母親に甘えられず、『人に嫌われないように』『見捨てられないように』と、周りの顔色ばかりを気にして生きてきた」。

しかし、「ひきこもった経験を通して、家族会や居場所の人々とつながり、人の優しさや思いやりの本質に触れられた気がする。それが自分の生きる意欲につながり、『いまが人生で一番楽しい』と生きやすくなった」と明かす。

■ひきこもりの経緯

そもそも、なぜ息子は、ひきこもり状態になったのか。「息子が中学2年の頃、学校のサッカー部でいじめがあった。『友人に暴力を振るった』として、学校に呼び出されたとき、私は息子の事情も聞かないで、まず相手の親に謝ってしまった。そこから息子が口をきいてくれなくなり、親子関係が壊れた。後に友人から『部活内でいじめがあった』と聞いたが、その後もあまり口をきかない状態が続いていた」。

生活資金については、「私がひきこもる前は、介護の仕事で多少の貯金があった。ただ、ひきこもって全く仕事ができない5年間で、貯金を切り崩し、老後資金がなくなった」と説明する。

また、「息子がひきこもり状態の時に、私の父が亡くなり、1人暮らしの母を引き取って、一緒に暮らすことになった。私は息子にあれこれ言ってこなかったが、母が息子に干渉するようになり、だんだん息子が部屋から出てこなくなった。そして昼夜逆転して、顔をあわせないようになって、完全にひきこもり状態になった」のだという。

■「寄り添おうとすると、干渉してしまう」

内閣府の2022年度「こども・若者の意識と生活に関する調査」によると、ひきこもり状態にある人は、全国に推計約146万人いる(前回調査115万人、15〜64歳推計)。また、「8050問題」と呼ばれる、介護を必要とする80歳超の親と、数十年ひきこもっている50代の子どもがいる家庭の問題も指摘されている。

当事者や家族を約30年取材してきた「SHIP(シップ)ひきこもりと共生社会を考えるネットワーク」代表理事の池上正樹氏は、「朝美さんのようなケースは珍しくない。父親と子ども、兄弟姉妹、息子夫婦と孫が一家全員ひきこもりの場合もあった」と説明する。

よくあるパターンとしては、「子どもがなんらかの事情でひきこもったときに、親が『自分の育て方が悪かったのではないか』との罪悪感を抱いて、希死念慮のような形でひきこもる。不登校の場合は、11人に1人の割合で、当事者の母親が『死にたくなる』と答えているデータもある」とする。

寄り添うよりも、むしろ厳しくした方が、ひきこもり状態から脱しやすいのでは、といった意見もある。しかし、これには「サクセスストーリーで錯覚してしまうが、うまく行っていない方が圧倒的に多い。結果的に命を失うこともある。ひとり一人に寄り添うことが大事で、それぞれの“自分のペース”で一緒に歩いて行くことが大事だ」と返した。

朝美さんは「『寄り添う』よりも『距離を置いた』。寄り添おうとすると、干渉してしまう」と考えている。「子どもを見張ってしまう時期もあったが、監視は良くない。私がお見舞いから外出を始め、家族会や居場所などで家を空ける時間や、活動量が増えることにより、息子が自分自身で生きられる状況を作れた。私も自立でき、子どもも自分の生き方を考えられるようになった」。

(『ABEMA Prime』より)