大災害発生時の危機管理機能のバックアップや、東京一極集中の解消を目指す「副首都構想」は、自民党と日本維新の会の連立合意文書に明記されて以降、本格的に議論が進められている。吉村洋文代表が知事を務める大阪府と大阪市は、すでに実現に向けた検討を進めている。

吉村知事が強調したのは、府と市の二重行政を解消して特別区に再編する、いわゆる「大阪都構想」の実現だった。これに対し、SNS上では「結局これはステルス大阪都構想なのでは?」「どうして大阪ありきになってるの?」といった疑問の声が上がり、「南海トラフも想定すれば、大阪以外のほうがいい」という指摘も出ている。

そうした中、「わが街ほど副首都に相応しいところはない」と名乗りを上げたのが、福岡市だ。その背景や狙いについて、『ABEMA Prime』で高島宗一郎・福岡市長に聞いた。

■“大阪ありき”に法政大教授「ウルトラC」

副首都構想の1つの大きな目的である「災害時等のバックアップ」について、高島市長は、考えられる災害は「1つではない」と指摘。「首都直下地震であれば、新幹線ですぐの大阪は良いと思うが、南海トラフ地震で大阪が被災した時にバックアップできるのか。同時被災のリスクが少ないのは日本海側、大都市で考えると福岡は適地ではないか」との考えを述べる。

副首都に選ばれる条件として、維新の骨子案では、(1)大都市地域における特別区の設置に関する法律による設置が行われている、(2)都市機能の集積の程度が高く経済活動が活発に行われている地域を含む、(3)東京圏が災害により被害を受ける場合に同一の災害により被害を受けるおそれが少ない、としている。

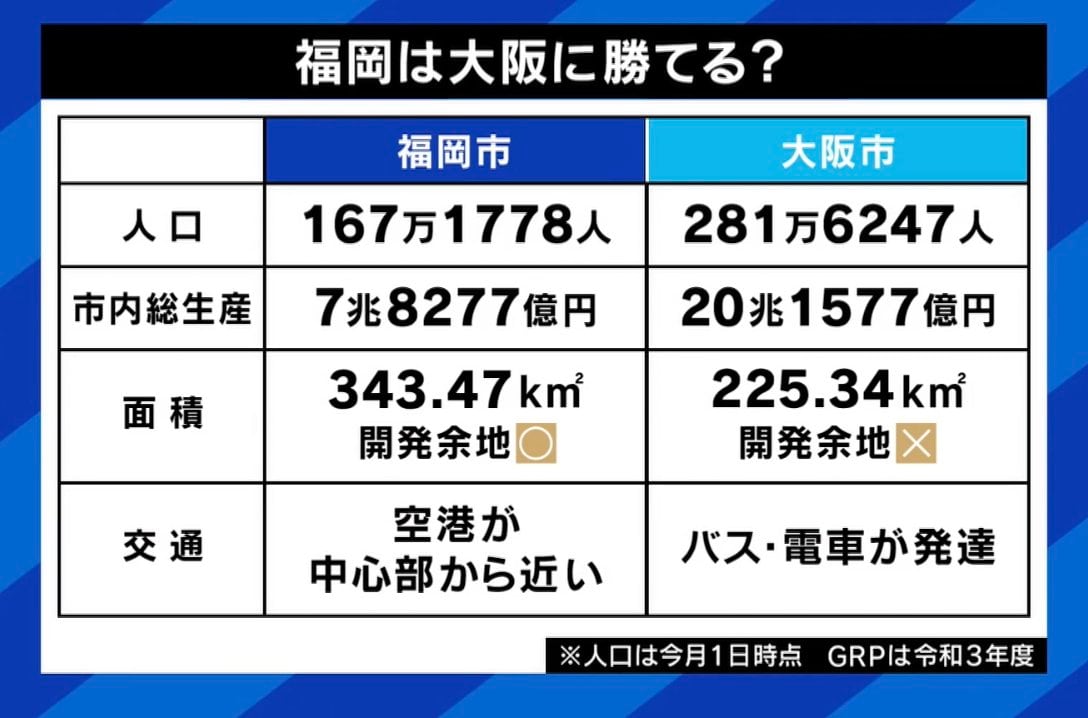

これに高島市長は、「“万が一のバックアップを考えよう”はみんな乗れるし、“東京一極集中を分散しよう”も納得できる。これらを一箇所にまとめようとしたり、人口200万人以上の特別区だとなるから、“大阪のためじゃないか”という話が出てくる。福岡市も、10市7町の福岡都市圏で見れば人口は260万人。面積を広くして“これで1市です”と言えばクリアできるわけで、数字によって目的と手段があべこべになっている」と、大阪ありきに疑問を呈する。

その上で、「1990年代や東日本大震災の後にもバックアップの話が真剣に議論されたが、予算の観点から下火になって消えていった。日本にとっては絶対考えなければいけない大きなイシューなので、大阪のためではなく、オールジャパンとして議論を深めてほしい」と主張した。

公共政策を研究する法政大学大学院教授の白鳥浩氏も、維新のアイデアは「大阪都構想」と「副首都構想」をミックスさせてしまっているとコメント。「地方自治の話と、国家戦略の話は全く別物。国の話になると住民投票はやる必要がないので、随分なウルトラC。ここは切り分けていく必要がある」とした。

■高島市長語る福岡のメリット 大都市化で“ちょうどいい街”への影響は?

副首都に選ばれる条件として白鳥氏は、東京と同時に被災しない前提の上で、「経済の中心として盛り立てていくため、県外からの企業移転ができるか」「人口増加に耐えうるインフラが整うか」「日本は経済も政治も東京。どう変えられるのか」「デメリットを明かした上で受け入れられるか」をあげている。

バックアップ機能としては、官邸機能や国会機能、省庁関係者の居住・職場スペース、交通インフラ、安定的エネルギー、情報通信システムなどさまざまなものが考えられる。

これに高島市長は、「バックアップ用の空っぽの建物を作るのではなく、福岡には九州経済産業局や運輸局といった国交省の出先機関があるので、少し拡張しておき、いざとなったら使う。財務省としても、イニシャルコストや普段使わないものの維持管理へのお金は出さないので、普段からローリングで使っていくのが現実的だ」との見方を示す。

また、文筆家で情報キュレーターの佐々木俊尚氏は、福岡のメリットは大きいとコメント。「東京・大阪間を飛行機で移動する人は少なくて、基本は新幹線。ただ、東海道新幹線は雨に脆弱で、リニア中央新幹線も北陸新幹線の延伸もまだ実現できていない。一方の東京・福岡間は飛行機の便が多いし、安いし、空港から博多まですぐ。このメリットはものすごく大きい」とした。

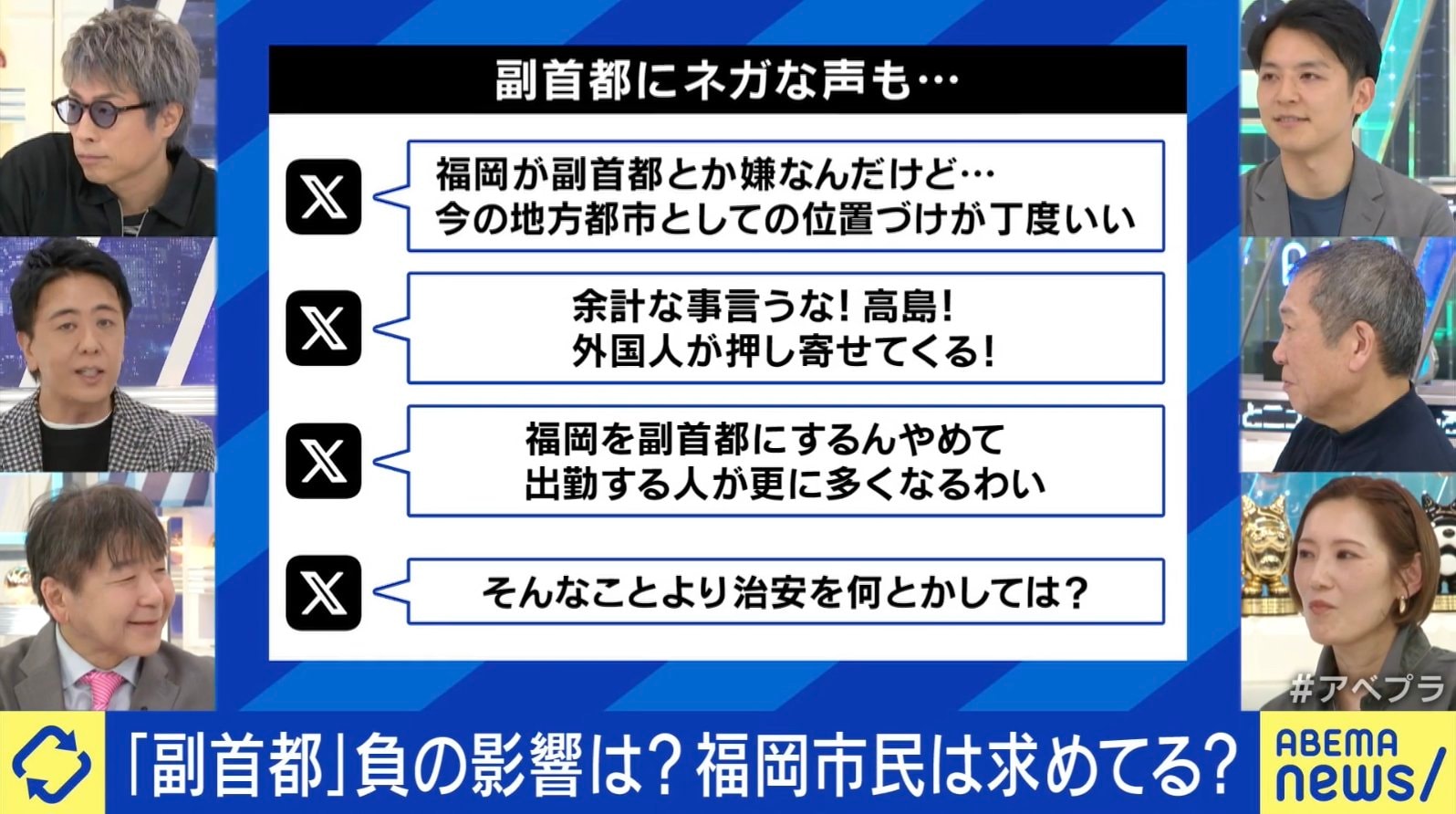

福岡は、通勤・通学時間の短さ1位(アジア13都市中・2024年)、大東建託住みたい街ランキング6年連続全国1位、「住みやすい」と答えた市民97.4%・「住み続けたい」と答えた市民93.8%(2024 市政意識調査)など、住みやすさに定評がある。そうした“ちょうどいい”が、大都市化によって崩れる懸念はないのか。

白鳥氏は、福岡市はコンパクトシティの“お手本”だとし、「公共投資が行われていろいろな物が増え、西日本の本社機能が移転し、人が増えていく。そうすると渋滞が発生したり、鉄道利用者が増えて空港まで5分とはいかなくなるだろう。単なるバックアップ機能にとどまらないものも必要で、コンパクトシティを逸脱することをどう捉えるか。公共投資を呼び込みたいという見え方にも注意が必要だ」と投げかけた。

■高島市長が大胆提案「第一副首都・大阪、第二副首都・福岡」

高島氏は「副首都構想は“遷都”だと、東京をもう1つ作るようなイメージをされるが、そうではない」として、大胆な“妙案”を提案する。それは、副首都をさらに分散して設けるというものだ。

「経済とバックアップを並立で考えるのではなく、まずバックアップとして適地があり、適地も日本海側にいろいろあるんだけど、大都市ならすでにインフラが整ってるからいいよねと。結果的に、一番税金を使わずに機能が確保できる場所だと言えば、みんなスッキリする。首都直下地震に対しては、大阪が距離的にも経済的な集積にしても良い場所だということは認める。ただ、東京と大阪はすでにワン・ツーで、それが本当に目指す最後の姿なのだろうかと。一番良い案は、第一副首都・大阪、第二福首都・福岡だと思っている」

(『ABEMA Prime』より)