日本人の父と生き別れ、フィリピンに取り残されて80年。「日本人として認めてほしい」という残留2世4人の願いは、日本の裁判官には届かなかった。日本国籍の回復を求めた申し立ては相次いで却下された。その理由は、彼らの父は「法律上の父」とは認められないから。

却下されたうちの1人、竹井ホセさん(82)はこの夏、DNA鑑定で血縁関係が認められた弟と初めての対面を果たしていた。日本の家族が受け入れているにも関わらず、なぜ司法は彼らを日本人として認めないのかー。

(テレビ朝日報道局 松本健吾)

同じ父を持つ日本人の弟と血縁関係認められるも…「法律上の父」と認められず

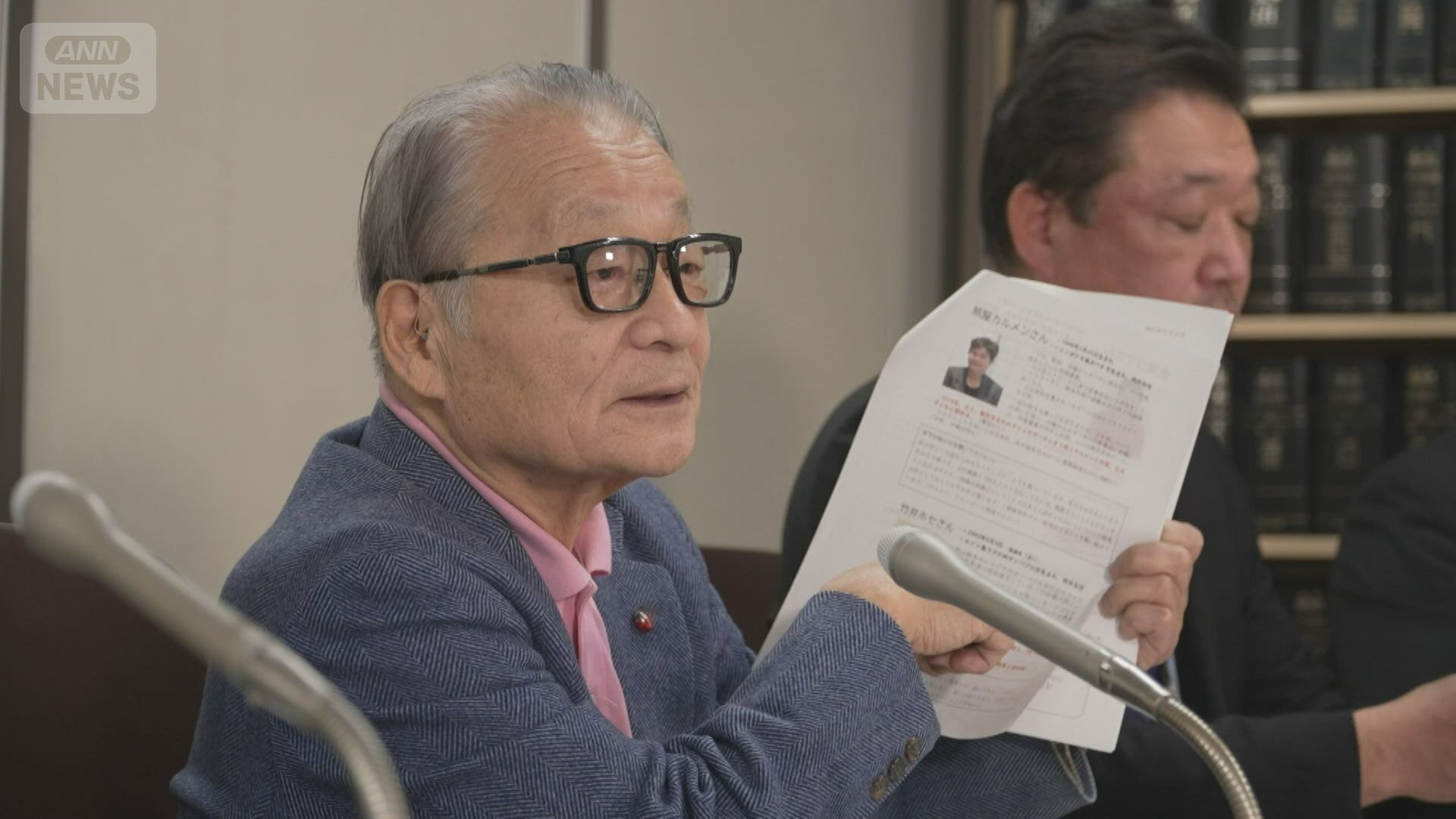

11月12日、日本国籍の回復を求めるフィリピン残留日本人2世ら4人の申し立てが相次いで却下されたことを受け、弁護団と支援団体が記者会見を開いた。照屋カルメンさん、竹井ホセさん、金城ロサさん、金城セチョさん、4人の父親は戦前にフィリピンで暮らした日本人だ。いずれもこれまでに、DNA鑑定などで日本の親族との血縁関係が認められている。

4人が生まれた当時の旧国籍法1条には「子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキハ之ヲ日本人トス」と書かれている。つまり、「日本人の父親を持つ子どもには、日本国籍が与えられる」という条文に当てはまるかどうかが、今回の国籍回復の申し立てが認められるかどうかの論点となっていた。しかし、いずれの家庭裁判所もこの条文における父とは、「血縁上の父」ではなく「法律上の父」であるとして、両親の婚姻関係が不明となっている4人について、日本国籍は認められないとした。

却下された1人、竹井ホセさんはこの夏、外務省の初めての帰国事業で来日し、DNA鑑定で血縁関係が認められた弟と初めての対面を果たしていた。それでも日本人として認められなかったのだ。両親はフィリピンの戦時下で出会っていたため、婚姻関係を示す公の書類は残されていない。竹井さんは「(日本国籍が)認められるものと思っていた。悲しくすごく残念です。私はもう若くなく、長くは待てません。元気なうちに間に合うよう、早く進めてほしいです」とコメントし、高裁での速やかな審判を求めている。

弁護団は高裁に即時抗告「憲法14条に違反する」

弁護団は会見の中で「現代において、嫡出子・非嫡出子を差別しないという流れはできている。子供本人がどうしようもないことで差別することは、憲法14条の法の下の平等に反する」と今回の裁定を批判し、婚姻関係が不明であっても、血縁上の父子関係が認められる場合には、日本国籍を得られるとして、いずれのケースも高裁に即時抗告した。

また、この会見の中で、国籍を巡る過去の最高裁判決(平成20年6月の「国籍確認請求事件」)では、「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、遅くとも平成17年当時において、憲法14条1項に違反する」として、戦前の旧国籍法であっても、この解釈が考慮されるべきものであると指摘した。

なお、残留2世の国籍回復が認められた場合、出入国管理及び難民認定法第七条の規定に基づき、彼らの子供、孫に関しては「定住者」としての在留資格が認められることになる。日本国籍が与えられるわけではないが、日本国内での就労などが可能となる。

日本国籍の回復は「アイデンティティの確認」

この残留2世の無国籍問題の取材を始めた4年前、私は「どうして彼らは今、日本国籍を取得したいのだろうか」という疑問を抱えていた。フィリピンで生まれ、フィリピンで暮らし、日本語も話すことができない、それでも「日本人になりたい」という思いはどこから来るのだろうかと。

その答えが出たのは、フィリピンの離島・リナパカン島での2組の日本人姉妹、盛根エスペランサ・リディア姉妹と上原パムフィラ・トヨコ・トミコの3姉妹との出会いだった。この小さな島には、電気も水道も通っていない。そんな島に日本人が暮らしていた。

盛根リディアさんは、当時の暮らしについて話してくれた。「貧しくて小学校も卒業することはできなかった。親戚は父の名字「盛根」を名乗ることを禁じた。なぜなら『日本人の子どもということが島で知れ渡ると、殺されるから』と」

上原パムフィラさんは「学校にも通えず、毎日畑仕事を手伝わされていた子どもの頃、いつも夜になると木の陰で泣いていた。そして空を見上げて祈った。『今この場にお父さんが現れてくれたら…』」と、当時のことを涙ながらに話してくれた。そして、インタビューが終わると、私の手を握り、まっすぐに目を見つめながら「私たちを見つけに来てくれてありがとう。“日本”が来てくれたことが嬉しい」と語りかけた。

この問題と20年以上向き合い、国籍回復のサポートをしてきた支援団体フィリピン日系人リーガルサポートセンター代表の猪俣典弘さんも教えてくれた。「彼女たちにとって、日本国籍を回復するということは、幼い時に生き別れた日本人の父親との繋がりの確認なんです。最期の時を前に、自分が何者だったのかというアイデンティティの確認なんです」

戦後の日本で生まれ、日本人として何の疑問もなく生きてきた私にとって、彼女たちとの出会いは「国籍」が持つ意味について考えるきっかけとなった。そして彼らの日本国籍回復の願いを伝えていくことが、多くの人の「疑問」の答えに繋がればと思い、取材を続けている。

実現した80年越しの親族対面も…多くのケースは「婚姻記録」見つからず

2024年に盛根姉妹、2025年に入り上原三姉妹が相次いで日本人の父親との親子関係が家庭裁判所に認められ、日本国籍の回復を果たした。

そして、沖縄に暮らす盛根姉妹の親族がこの夏、沖縄から島を訪れ、80年越しの対面が実現した。

「今まで見つけてあげられなくてごめんなさい」。訪れた親族の男性が涙ながらに声をかけると、姉妹は優しく微笑み、受け入れた。親族は、日本から持ってきた姉妹の父の写真を手渡した。受け取った妹のリディアさんは、若き日の父の顔を愛おしそうに撫で、その額にキスをした。80年分の父への思いが詰まった瞬間だった。

一方で、彼女たちのように日本国籍を回復できるケースは実際には少なく、今も約50人の残留2世がフィリピンで暮らしながら、国籍回復を希望している。その多くは今回却下された4人と同様に、両親の婚姻記録が見つからず、調査に進展がみられないのが現状だ。日本軍による地上戦で記録を保管していた役場や教会が焼け、更に日本人である事実を隠すために、繋がりを示す写真などは捨てられた。行政書類などに、母方の親族の名前を偽って記すケースも多かったという。

残留2世の平均年齢84才 問われる「日本人」としての覚悟

今年に入り、取材した残留2世が相次いで亡くなった。パーキンソン病を発症し、日本への渡航が叶わない人もいる。平均年齢は84才を越え、残された時間は少ない。今回、申し立てが却下された4人について、高裁に即日抗告がなされたが、次の審判が下るまで、半年なのか1年なのか、どれほどの時間がかかるかわからない。高裁でも却下された場合には、最高裁まで戦うと弁護団は会見の中で明かしたが、残留2世にとっては限られた時間との戦いとなる。一人でも多くの同胞が「日本人」として認められることを心から願う。今問われているのは、日本の司法であり、裁判官一人一人の覚悟だ。