愛知県豊田市の山奥にある妙楽寺。東京ドーム約10個分という敷地の一角を占めているのは、一般的な墓石から観音様、お地蔵様など約2万5000基のお墓の山。すべて「墓じまい」などで不要になったもので、まさに「墓の墓場」だ。

厚生労働省によると、墓じまいなどで遺骨を別の場所に移す「改葬」は2024年度で過去最多、この10年で2倍以上に増えた。妙楽寺は40年前、墓石処分の相談に乗り、引き取ってあげたのが始まりだった。

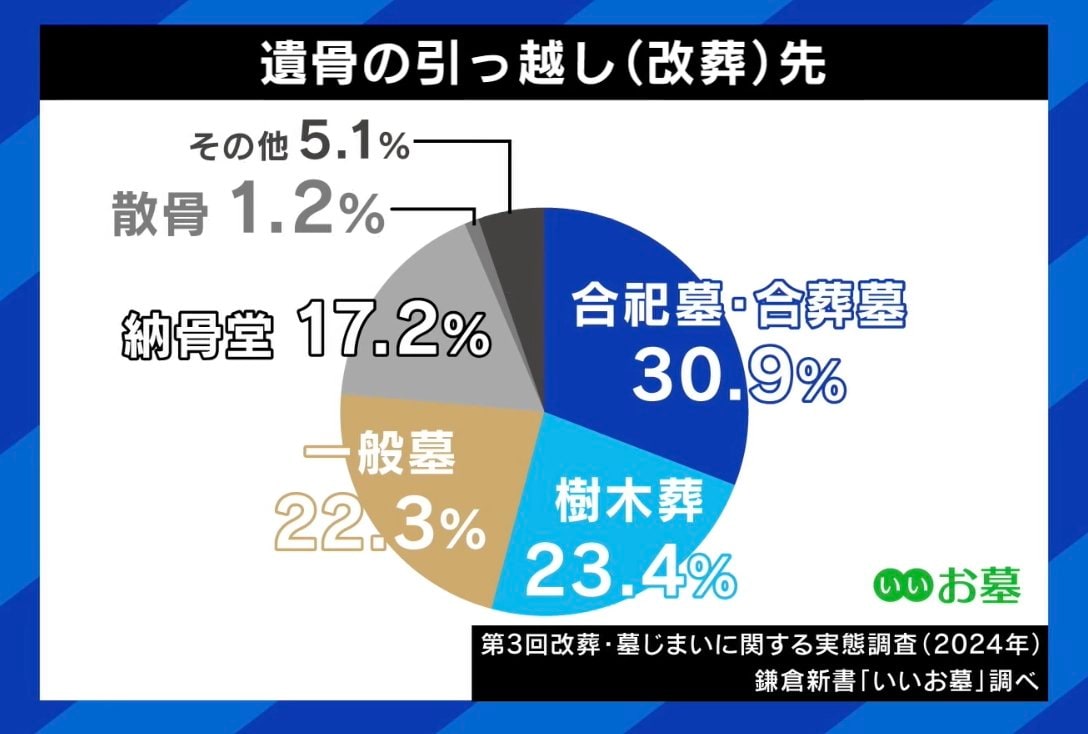

墓じまいの理由は引越しや相続、家族問題などさまざま。解体し更地に戻した後、多くの場合は遺骨を永代供養墓に写し、墓石は石材業者が産業廃棄物として処分する。しかし、この「処分」に抵抗感を抱く人も多く、妙楽寺に持ち込むのだという。

前住職の鈴木政彦さんは、「お敬いをしてほしいと望まれる方が持ってくる。安置として安らかに置く、安堵してもらうために置く」と説明する。正面を向いてひな壇のようにきれいに並べられた墓石に対し、鈴木さんは月に1度はお経を読み、供養を続けている。

少子高齢化の現代に、先祖代々のお墓は誰が引き継ぎ、費用を負担すべきか。「そもそもお墓は必要なのか」については、ネット上で「葬式も墓もいらない」「死後にお金をかけるとか理解できない」といった声もある。一方で鈴木さんは「お墓の形や大きさは、時代によって変わってくるが、お墓そのものは、なくてはならないものだ」と語る。

いまや、葬儀も遺骨も引き取らない「0(ゼロ)葬」も登場している中、お墓の必要性とは。『ABEMA Prime』で考えた。

■妙楽寺前住職「40年前からしたら想像がつかない量」

現在2万5000基となった墓石について、鈴木さんは「40年前からしたら想像もつかない量になった」と驚く。「初めは月1、2基だったが、平成になって月に数十基に増え、平成の後半には年間数百基になった。妙楽寺に安置する数は減少傾向にあるが、墓じまい全体では年々増えているのではないか」。

弔いの形としては、「一番大切なのは、亡くなった方そのものであるお骨だ。そもそもお骨を埋葬して、お参りする対象としてお墓があった」と説明しつつ、「墓じまいには、管理者や相続人が亡くなるなどの理由があるが、いずれも『捨てるのは心が痛む』からだ。そうした相談を受けて、お寺で預かり、ご供養しようと始まった」と振り返る。

そして、「お預かりした後もお参りに来る人は多々いて、縁が切れるわけではない。“寺じまい”で観音様を30〜40体お預かりしたこともあるが、檀家(だんか)さんや、お寺の血縁者はお参りに来る」という。「預かってもつながりは消えない。土地に余裕がなくなれば預かることもできなくなるが、つながりのある人がいる限りはなるべくお預かりしたい」との思いがある。

■ 遺骨を引き取らない“0葬”も

新たな弔いの形として、「0(ゼロ)葬」も注目されている。宗教学者の島田裕巳氏が著書で提唱したもので、「葬儀なし、遺骨も引き取らない究極のシンプル葬」を指す。遺骨がないので墓の心配もなく、お迎えから安置して、火葬する流れを取る。遺骨は火葬場が引き取る、もしくは自然散骨で、最大35万円。なお、遺骨の処理費用がかかるため、安価に抑えられるわけではない。

0葬を行う「葬儀24ドットコム」の近藤純一代表は、利用者について「一番多いのは、子どもがいないため、お墓参りする人も継承者もいないという人。墓石は買っているが、お墓の土地は借りているだけだ。誰も何年も管理費を払わなければ、更地にして別の人に貸し出すのだから、最初から建てないほうがいいという人も多い」と語る。

葬儀24ドットコムが、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の火葬場83カ所を調査したところ、「全骨引き取らない事」を認めている火葬場は12カ所(14%)のみだった。遺骨が残らない火葬は、火葬場の規則で不可となっており、火葬場の場長は「技術的には遺骨の形(固体)を残すことなく、すべて気体にすることは可能だと思う。しかし、遺骨を拾ってもらうことを斎場の役目としているため、そのような申し出があっても対応はできない」と話す。

火葬場に引き取ってもらえないため、近藤氏は「自分たちで海洋散骨している」という。「最初は懇意にしているお寺の合葬墓に入れてもらうなども試した。ただ、そうすると『お骨を持って帰らない』0葬にもかかわらず、あれこれ要望する人が出てきた。海洋散骨でも『あの海がいい』『山の方がいい』と言ってくる人はいる」。

2014年から開始し、需要は増えていくと予想していたそうだが、「そうでもなかった。増えてはいるが、ゆるやか。親戚などに止められるケースもある」という。加えて、「葬儀をすると、花や仕出し料理、返礼品など、いろいろな人が経済的に潤うが、0葬は誰も潤わないから応援してくれない」という事情も明かした。

■お墓の必要性とは

お墓の必要性について、コラムニストの河崎環氏は「葬儀や供養は、死者のためではなく、残された人たちのためにある。お墓も『俺をかたどった墓石に手を合わせてくれ』というエゴが強い人もいるだろうが、それ以上に、残された人がグリーフケアしていく場だ。私は『散骨でいい』と言っているが、どこにするかはまだ決めていない。『ここにまいてほしい』と話しておけば、残された人は手を合わせるために旅行できる。その後の楽しみもふくめて、事前に意思を残しておけることはすてきだ」と自身の考えを述べる。

文筆家で情報キュレーターの佐々木俊尚氏は、「記録さえ残っていれば、どうでもいいもの」だとコメント。「日本古来の宗教感覚で言うと、自然に還るのが一番いい。墓石に納めるようになったのは、葬式仏教になり、家制度ができてからだ。家制度が我々の時代で存在しなくなると、古来の慣行に回帰するのは当然の流れだ」とした。

鈴木さんも「お墓参りに来る人は、亡き人と対話する。10〜20分だけでなく、長い人は1時間も家族で話す」と、お墓が持つ“対話の場所”としての重要性に触れる。「墓じまいする人には、それぞれ理由がある。やむなく解体や移動した人にとって、『心のより所』をどこにするかが重要なのではないか」。(『ABEMA Prime』より)