近年、ポケモンカード(ポケカ)を中心としたトレーディングカード(トレカ)の窃盗事件が相次いでいる。滋賀県内のカードショップには2度にわたり、複数人の犯行グループが店内に侵入。ガラスのショーケースを叩き割り、被害額にして合計で約3000万円相当のカードが盗まれた。

ポケカは5枚180円で販売されているが、世界的な人気を誇り、収集目的の人が増え、売買を始めたことで価格が高騰。マクドナルドの「ハッピーセット」でポケカが配布されると、カード目当てに買い占めが多数発生、ハンバーガーなどを大量に廃棄するといった騒動も起きた。激レア品には、1枚で数億円の値がついたこともある。「ABEMA Prime」では、実際に窃盗被害に遭った店のオーナーに、今起きている“トレカバブル”や対策の難しさなどについて聞いた。

■窃盗品と判定するのも困難な事情

滋賀県内のカードショップ「WiZ」は昨年の1月と2月、相次いで窃盗の被害に遭った。1回目は約1000万円(最高額1枚80万円)、2回目は約2000万円(最高額1枚150万円)の被害額が出た。店内に並んでいたカードの約8割はポケカだった。オーナーの山本裕也さんは「2回とも夜中の1時ごろの犯行。警察の話からすると1回目は3人程度、2回目は6人ぐらいの犯行だとわかっている。バールのようなものでガラスのショーケースを割っている。たぶん事前に現地調査をして目星をつけ、高額カードばかりを狙っていた感じだ」と説明する。店にはシャッターが閉められてもいたが「テナントのシャッターが簡易的なものだった」こともあり、犯行グループに破壊され、侵入されてしまった。

店内には総額3000万円相当のカードが並べられていた。1枚30円から、高額のものは数百万円クラスのものもあった。「ハイブランドの店のように、お客様に見てもらって購買意欲を持ってもらいたいと思っているので、ショーケースに並ぶべきかなと思っている」とこだわりを持つ一方で、防犯対策として高額カードだけでも店から持ち出すことも考えた。だが「次は家を特定されて、犯行におよばれることもある」と、尾行されるなどして自宅で被害に遭うリスクも考え、そのまま店で保管していた。

ブランドの限定品などであれば、シリアルナンバーが割り振られ、窃盗被害によるものか判別することが可能だが、トレカではそうもいかない。海外の企業に鑑定してもらい「鑑定品」としてプラスチックケースに入れて、バーコードをつけるという方法もあるが、プラスチックケースを壊して取り出されてしまえば、もう見分けがつかない。「同じカードは無数にある。正直(窃盗品が)隣の店で売られても判別は難しい」と現実を語る。

また流通が国内や一部の地域に留まっていれば、まだ特定の可能性は出てくるかもしれないが「犯行グループはかなりの組織で、すごく大きい。そういう人たちがやってしまうと、地方で盗んだものを海外や秋葉原に流してしまい、そうなると特定ができなくなる」とも述べた。

■コンテンツ人気と関係なく高騰するトレカ

トレカ窃盗被害が増える背景には、世界的な需要にある。山本さんは「今、滋賀と京都で店舗をやっている」が、そこには海外からのインバウンド客も多数訪れる。「京都の店舗は本当にインバウンド狙い。お客様から買い取ったポケカのボックスなどは、本当に日本ではありえないぐらいの額で買ってもらえる。日本なら新品で5500円で買えるところ、海外の方は1万円でも1万5000円でも買っていかれる状況だ」という“バブル状態”だと表現する。

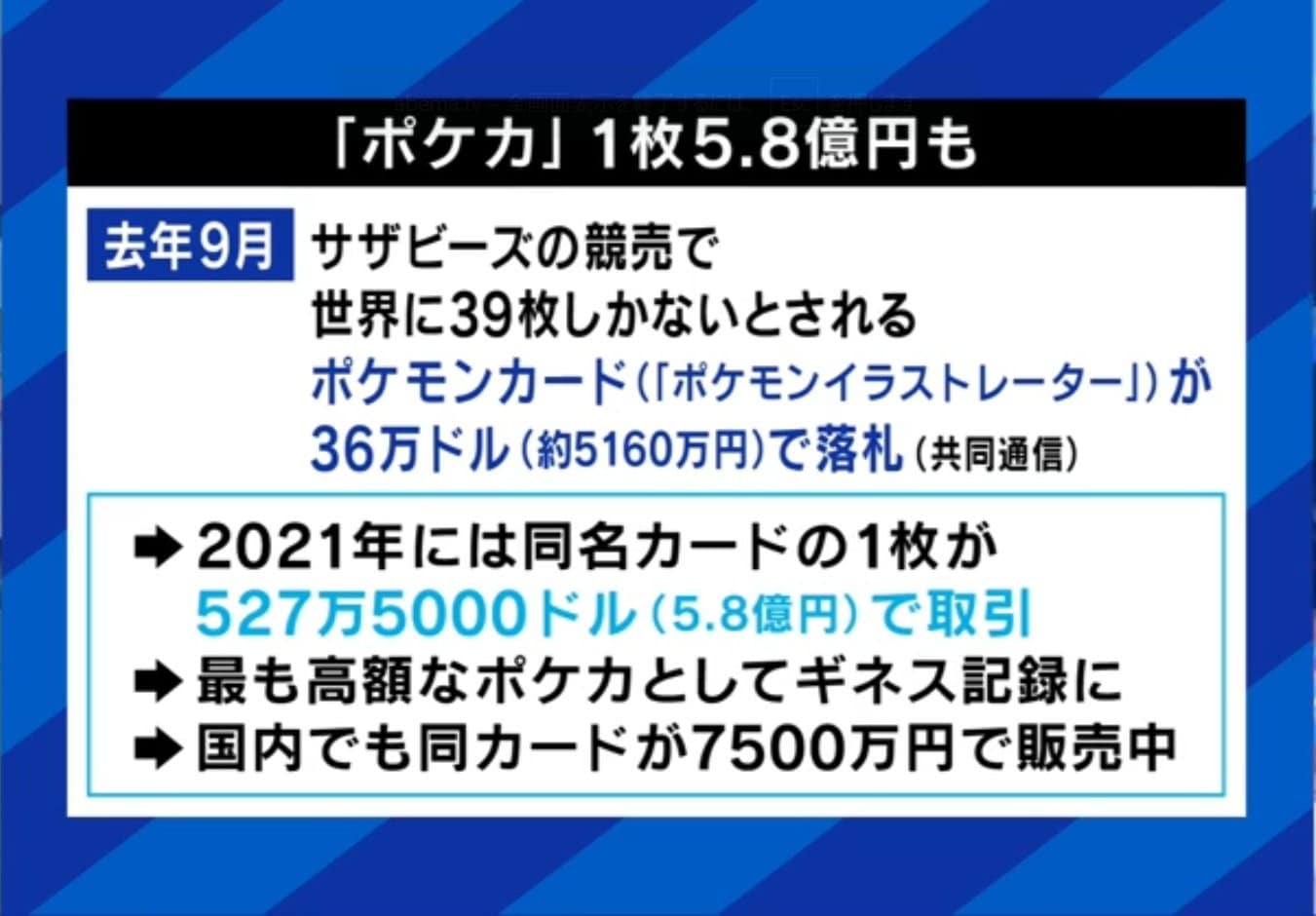

マクドナルドのハッピーセットで配布されたカードも、当初は1パック500〜1000円程度で取り引きされていたところ、次第に相場が高騰。一時は8000円程度まで上がり、現在でも約4000円の値がついているという。また、過去最高値で取り引きされた記録では、世界で39枚しかないポケカ「ポケモンイラストレーター」が、527万5000ドル(5.8億円)で取り引きされ、最も高額なポケカとしてギネス認定されたこともある。

また、ゲームに勝ちやすくなる強いカードに高値がつくというイメージを持たれるところだが、必ずしも強さとは関係なく、あくまで「レア度」が価格に直結している。今後新作カードが出たとしても、枚数が増えない過去のものの価格は、そこまで崩れないどころか、今後販売されないことで希少性が上がり、価格が上がる。ポケカの売買を“投資”と捉える人は、今後値上がりが期待されるカードを大量に集め、売り時に備えているともいう。

2ちゃんねる創設者・ひろゆき氏も現在のトレカ市場、特にポケカ市場については「切手にも数億円するものがある。その切手はもう郵便に貼って届けることはできないので、切手としての価値はないが、レア度があり美術品のように価格は上がり続ける。コンテンツの魅力とは別に、中古市場が、世界中にマーケットとして存在している」と、今後も市場の広がりや価格高騰は続くという見解を示していた。 (『ABEMA Prime』より)