東京大学・鈴木俊貴准教授は、世界で初めて「鳥の鳴き声の意味」を解明しました。動物言語学者の鈴木准教授に、世界中の研究者を驚かせた研究について聞きます。

鳴き声の意味 どう調べた?

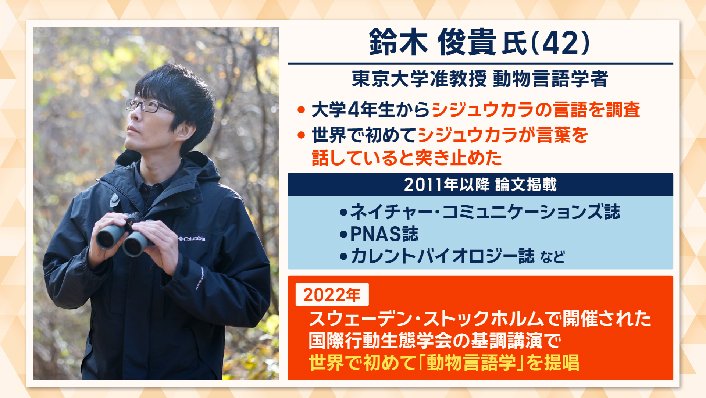

まずは、鈴木准教授の経歴です。

大学4年からシジュウカラの言語を調査し、世界で初めてシジュウカラが言葉を話していると突き止めました。世界の科学雑誌などに論文が掲載されたほか、世界で初めて「動物言語学」を提唱して、大きな反響を呼んでいます。

鈴木さんの研究によりますと、シジュウカラの鳴き声には、「集まれ」を意味する「ヂヂヂヂ」、「警戒しろ」を意味する「ピーツピ」、「ヘビだ」を意味する「ジャージャー」など実に200以上のパターンがあるといいます。

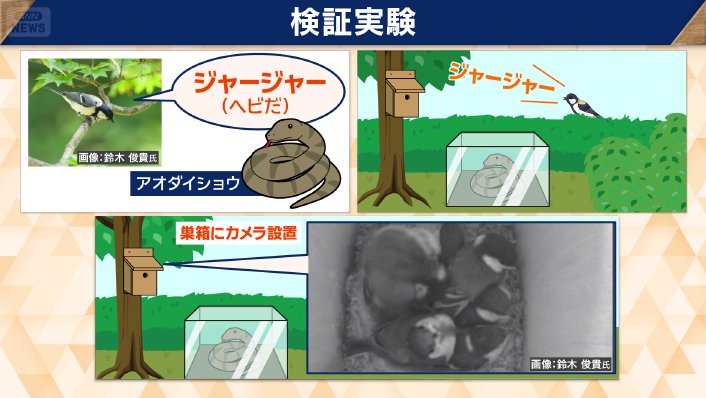

鈴木准教授は、シジュウカラの鳴き声の意味をどのように調べたのでしょうか。

シジュウカラは天敵のヘビを見つけると「ジャージャー」と鳴いて、周囲に危険を知らせます。

そこで鈴木准教授は実験で、シジュウカラのヒナがいる巣箱の下に生きたヘビが入ったプラスチックケースを置きました。もちろんヘビは外に出られませんが、一見するとヘビが巣箱のヒナを襲いにくるようにも見えます。ヘビに気づいたシジュウカラの親鳥は「ジャージャー」と鳴き、その鳴き声を聞いたヒナは慌てて巣箱から飛び立ちました。

幼少期に受けた衝撃

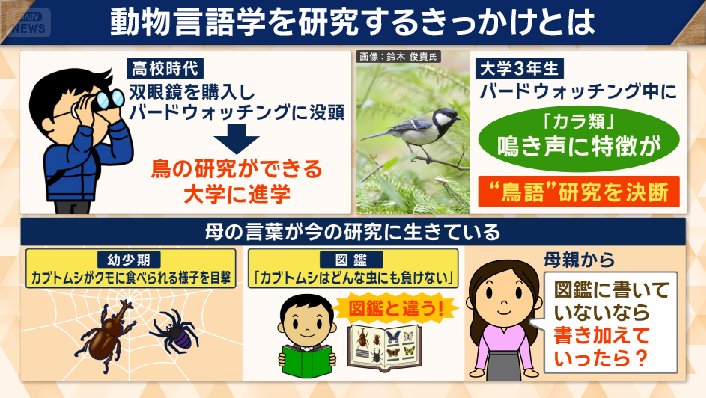

続いて、鈴木准教授が鳥の鳴き声に注目したきっかけについてです。

直接のきっかけは、高校時代にさかのぼります。

鈴木准教授は高校時代に双眼鏡を購入してバードウォッチングに没頭し、鳥の研究ができる大学に進学しました。そして大学3年生の時、バードウォッチング中にシジュウカラなど「カラ類」の鳴き声に特徴があることに気づき、“鳥語”のようなものを研究しようと決断したといいます。

また、母親の影響も大きいといいます。

幼少期の鈴木准教授がカブトムシがクモに食べられる様子を目撃した時、図鑑には「カブトムシはどんな虫にも負けない」とありましたが、「図鑑と違う」と衝撃を受けたそうです。

すると母親から「図鑑に書いていないなら、書き加えていったら?」と言われたそうです。

そして、鈴木准教授は、シジュウカラの鳴き声に文法があることや、手話のようにジェスチャーで意思を伝え合うことも発見したといいます。

“鳥リンガル”とは?

さらに、鳥は別の種類の鳥の鳴き声も理解しているそうです。

鳥の種類によって鳴き声は異なりますが、鈴木准教授がスピーカーでシジュウカラの「ヂヂヂヂ(集まれ)」という声を流したところ、シジュウカラ以外の鳥も含めてカラ類の鳥などが集まってきたといいます。

これは鳥が他の種類の鳥の鳴き声も理解していることを意味しており、鈴木准教授は“鳥リンガル”と呼んでいます。

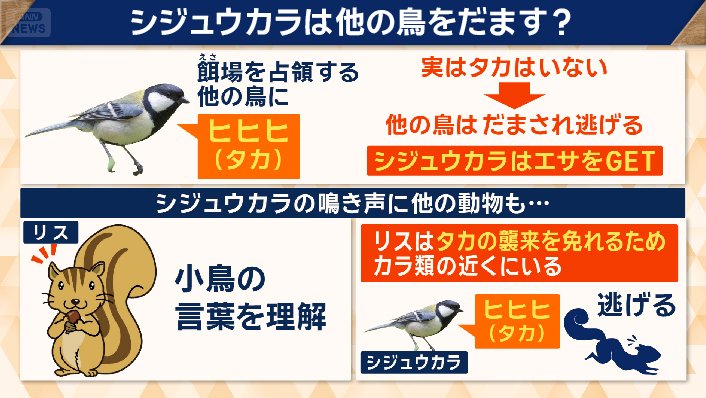

他の鳥をだますことも…

そして驚きなのが、シジュウカラはその鳴き声を利用して、他の鳥をだますこともあるといいます。実際に、次のようなケースがあったそうです。

シジュウカラが餌場を占領する他の鳥に、「ヒヒヒ(タカがいる)」という鳴き声を聞かせました。ただ実際には、タカがいないケースがあり、他の鳥はこの鳴き声にだまされて餌場から逃げ出します。そして、他の鳥がいなくなった餌場でシジュウカラは餌を得るといいます。

また鳥以外では、リスなどの動物も小鳥の鳴き声を理解しているそうです。

リスは天敵であるタカの襲来を免れるためカラ類の近くにいて、シジュウカラの「ヒヒヒ(タカ)」という鳴き声を鳴くとすぐに逃げ、危機を回避できるといいます。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年11月19日放送分より)