170棟以上に延焼した大分の火災は、今も鎮火に至っていません。なぜ大規模な火災となったのか、「3つの要因」が見えてきました。

1人死亡 自衛隊が消火活動

発生から丸一日が経とうとしています。

夜が明け、見えてきた被害の全容。大規模火災となった「3つの要因」が浮かび上がってきました。

地域をのみ込む炎。大分で発生した大規模火災。19日午後、心肺停止の状態で性別不明の一人を発見。その後、死亡が確認されました。

76歳の男性と連絡が取れておらず、20時間以上が経った今も鎮火には至っていません。

防衛省は大分県の災害派遣要請を受理し、ヘリを派遣しました。

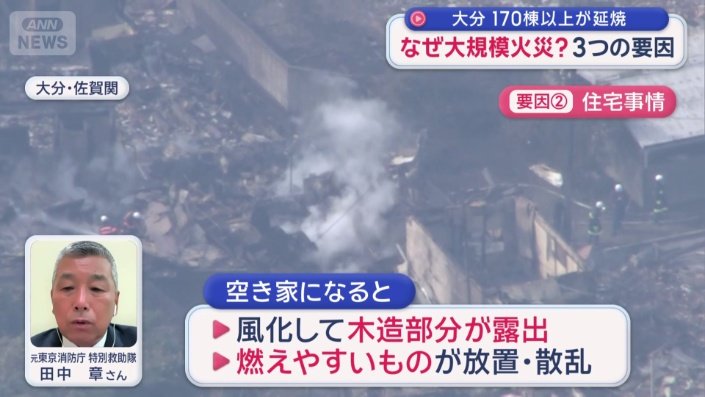

かろうじて建物が残る海側。山側に行くほど、建物が焼失した様子が見てとれます。

至る所から白い煙が上がり、懸命の消火活動が続きます。

以前の火災現場周辺の様子を見ると、消火活動を阻んだであろう、車一台がやっと通れるほどの道。その両側に建物が密集している様子が見えます。漁師町の原風景が残された町でした。

「信じられない様子。これが佐賀関だろうかって。悲しかった」

家並みが跡形もなく焼け落ちた集落。火災前、海と山に囲まれたのどかな集落でした。

建物はすっかり見えず、周辺より黒く焦げている場所。火元とみられるのは、山の麓の周辺です。

ひときわ激しい炎に包まれます。本堂は骨組みを残し、墓石が見えます。集落を見渡す、高台に建っていた寺でした。

なぜ大規模火災?3つの要因

2016年、新潟・糸魚川市で発生した大規模火災。被害は147棟に及びましたが、今回の被害はそれを上回る170棟以上に。

関サバや関アジなど海の幸に恵まれた、およそ7000人が暮らす大分市佐賀関。

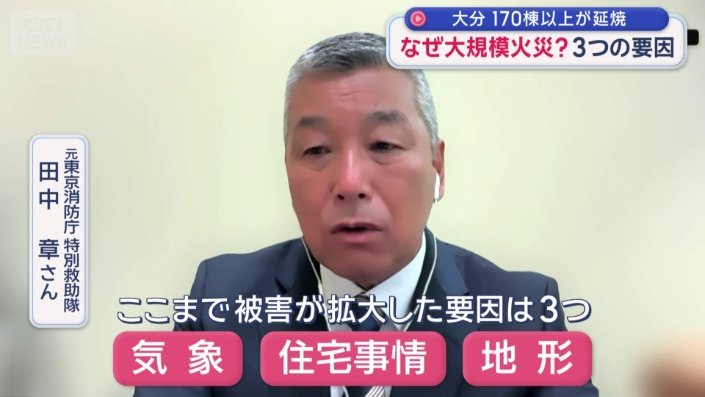

なぜ火はここまで燃え広がったのか。専門家は3つの要因を指摘します。

「ここまで被害が拡大した要因は3つ。一つは気象、もう一つは住宅事情、もう一つは地形」

「(火の回りは)早い早い。この風やから当然早い」

火災発生当時、強風注意報が出るなど、海を吹き抜ける北寄りの強い風が吹いていた火災現場。

その強い風を物語るのが、この映像。海を挟んで1.4キロほど離れた無人島にも、火の粉が舞ったためか、白い煙が上がっています。

「風が強いと火災発生時に炎が燃え広がる速度が速い。あわせて飛び火。飛び火によって遠く離れた所に火の粉が飛び、あちこちから火災が発生する原因になる」

明治時代には鉱山の町として、そして漁業の町としてにぎわっていた佐賀関。当時の写真を見ると、山と海に囲まれた狭い地域にぎっしり木造住宅が立っているのが分かります。

ただ、産業の衰退とともに、人口はここ10年でおよそ3割減り、空き家が急増。大分市内にある3408軒の空き家のうち、561軒がこの地区にあります。

「空き家になると建物が風化して木造が露出する、あるいは燃えやすいものがそのままになっている状態。家の周りに枯れ葉、燃えやすいものが散乱していると思う」

ただでさえ消火活動を阻む、狭い道路に家が密集する地域。

さらに悪条件が重なったのが、これまで自然の恵みをもたらしていた“背後の山”と“目の前の海”です。