大分・佐賀関を襲った大規模火災。そのすさまじい火災からの避難で、なぜ、多くの命が助かったのでしょうか。

身を寄せ合いながら、火の手から逃れる人たち。

足が悪い女性。1人で避難するのは、困難な状況でした。それを助けた女性2人。19日、避難所で、当時の状況を聞くことができました。

「自宅にいたけれど、足が弱いし、手も悪い。『避難場所に行った方がいい』と消防の人たちが言うから、行こうかと。(Q.1人で逃げる様子はなかった)無理無理、あの状況じゃ。ホースがいっぱい敷かれていて、引っかかるから2人で連れていった」

戎五月さん(66)

「(Q.近所のつながりが災害時に生きた)確かに気まずい人もいるけど、こんなもんよ、たいがい。特別ということはない、普段通り。誰かボケてたら、皆で笑いながら起こす。そんなもんよ」

その普段通りの支え合いが、今回、多くの命を救ったことは間違いありません。

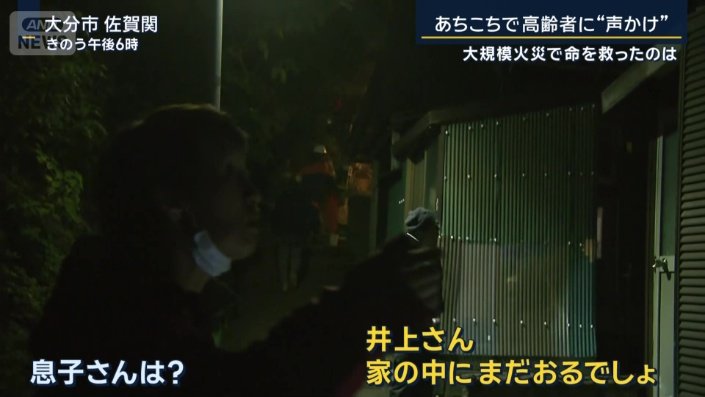

佐賀関半島の先端に近い住宅地で、火の手が上がったのは、18日午後5時半ごろのこと。瞬く間に火が広がるなか、カメラが現場に到着したのは午後6時。まず、風上に当たる西側から取材を始めました。

火は、すぐ近くに迫っているように見えますが、住民の中には、消防団の一員として、より火元に近い場所に駆け付けている人もいました。残された多くは、高齢者でした。

「井上さん、家の中に、まだおるでしょ」

住民

「息子さんは?」

住民

「火事(現場)行ってる」

住民

「ジャンパー、持ってきた」

住民

「わざわざ来てくれたん?」

住民

「荷物、持たれんやろう」

住民

「寒いやろ、うちに避難しててもいい」

住民

「そうなん?」

住民

「家の近くのほうがいいかなと思いながら」

住民

「悪いね」

住民

「行くよ、早く」

住民

「ごめんな」

こうした“声かけ”は至る所で行われていました。

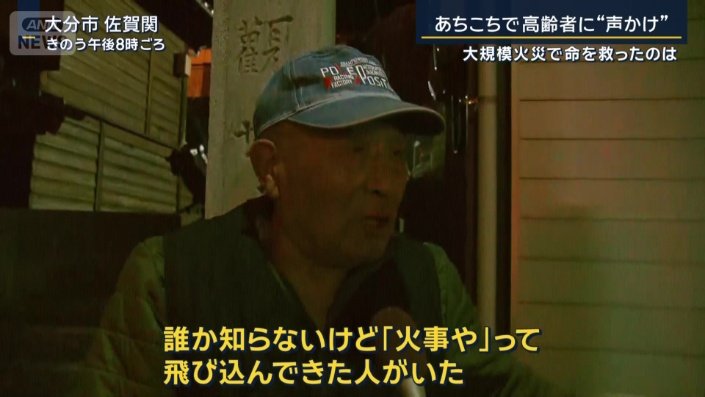

午後7時ごろ、火は、ますます勢いを増していましたが、住民の中には、目前に迫る炎に気付いていない人もいました。

「ごはん食べてゆっくりしていたら、誰か知らないけど『火事や』って、飛び込んできた人がいた。知らんと思って、開けたら真っ赤。前が燃えてるなと思って」

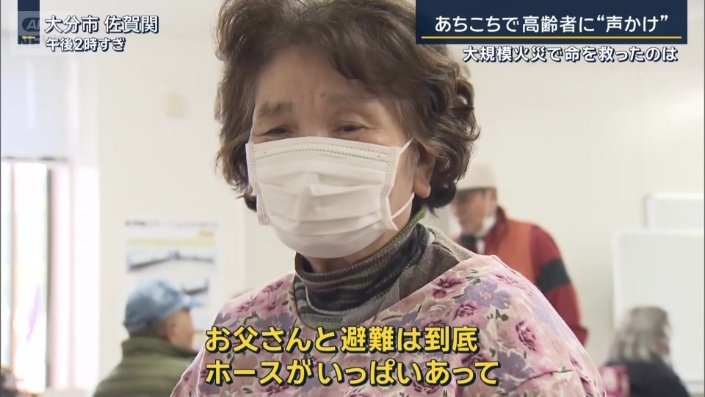

ただ、このころになると消防ホースが至るところに広がり、高齢者の移動の妨げとなっていました。

障害がある父親とともに避難しようとしていた女性。

「お父さんと避難は到底。ホースがいっぱいあって。(Q.かなり狭い場所で)ホースが大きいでしょ。歩行器をお父さんが押すのには暗いし。パニックになってるからこっちは」

女性は、消防団の力を借りることで、なんとか避難所にたどりついたということです。

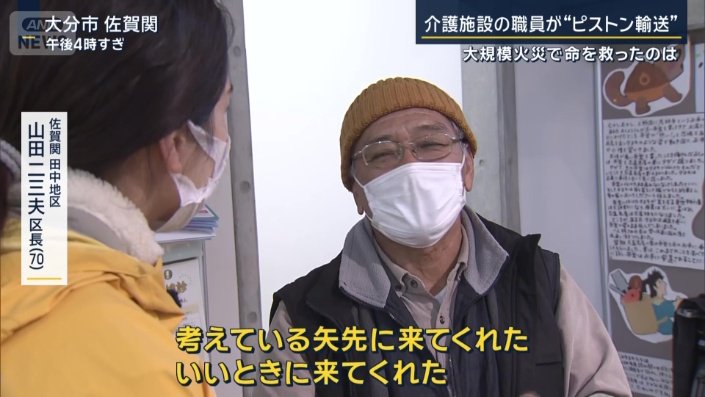

こうしたなかで、大きな力を発揮した存在がありました。

火災現場から西側に少し離れた場所で、午後8時半ごろに撮影された映像。近くの福祉施設から駆け付けたスタッフが、住民を車椅子に乗せ、避難を手伝っていました。

「これは、ほんと助かった。動かせる車が、通行止めの中に入っていたので、『えー』って思いながら、何かいい方法がないかなと。考えている矢先に来てくれた。いいとき来てくれた。ありがたかった」

その福祉施設を訪ねました。

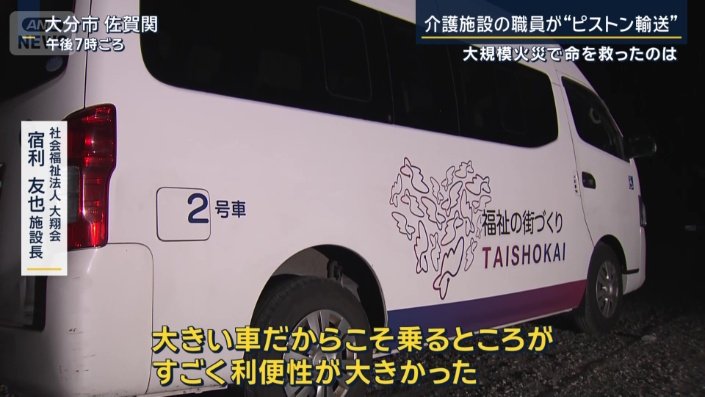

「火災現場から1.5キロほど離れた場所にある介護施設です。普段は、デイサービスの送迎用に使われている車ですが、火災発生当時は、すべての車が住民の避難のために使われたということです」

車は、多くの住民が身を寄せていた公民館など、火災現場のすぐ近くから、現在の避難所までの間を何度も往復。運んだ人数は、約30人に上りました。

「(Q.送迎を決めた理由は)慣れ親しんだ地域の人々を守りたい一心で。地理にスタッフが日ごろから詳しいこともあって、“この道”と判断が瞬時にできるところが、一番、大きかった。(Q.どういう状態の人がいた)車椅子や手押し車を使わないと移動できないという人もいた。(Q.そういう人はデイサービスの車でないと)一般の車では歩行器は乗らないので、大きい車だからこそ乗るところが、すごく利便性が大きかった」

◆スムーズに避難するために何が重要なのでしょうか。

火災のメカニズムに詳しい日本防火技術者協会の関澤愛理事長に聞きました。

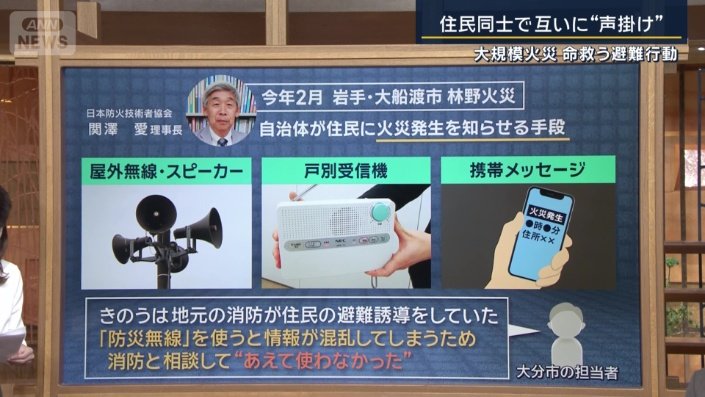

関澤さんは、今年2月の岩手県で起きた『大船渡市林野火災』を例に挙げています。自治体が住民に火災発生を知らせる手段として、屋外無線・スピーカー、戸別受信機、携帯メッセージが役立ったとしています。

佐賀関エリアにも防災無線はありますが、番組が大分市に確認したところ、「18日は、地元の消防が住民の避難誘導をしていた。防災無線を使うと情報が混乱してしまうため、消防と相談して、あえて使わなかった」とのことでした。

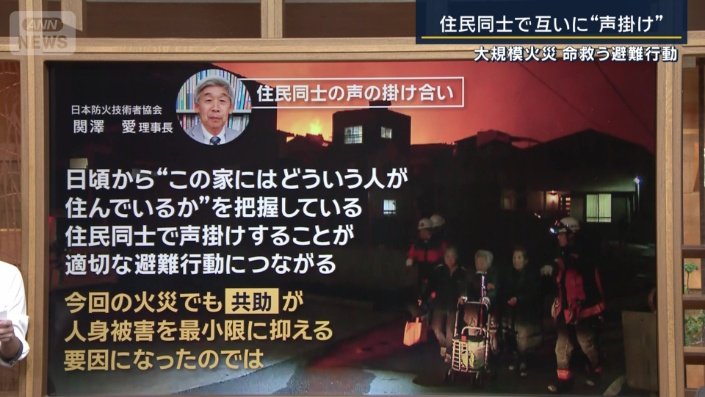

スムーズな避難において、関澤さんが何より大事だとしているのが、住民同士の声の掛け合いです。「日ごろから“この家にはどういう人が住んでいるか”を把握している住民同士で声掛けすることが、適切な避難行動につながる。今回の火災でも、こうした共助が、人身被害を最小限に抑える要因になったのでは」としています。