1過去最多の犠牲者数となり、“災害級”とも言われるクマの被害。政府もクマ被害対策パッケージを取りまとめた。現場で対応にあたる専門家やハンターは、人材育成も含め、中長期的な対策の重要性を訴える。

1)増える“アーバンベア”生活圏が接近…市街地「標的が直径5cm」の理由

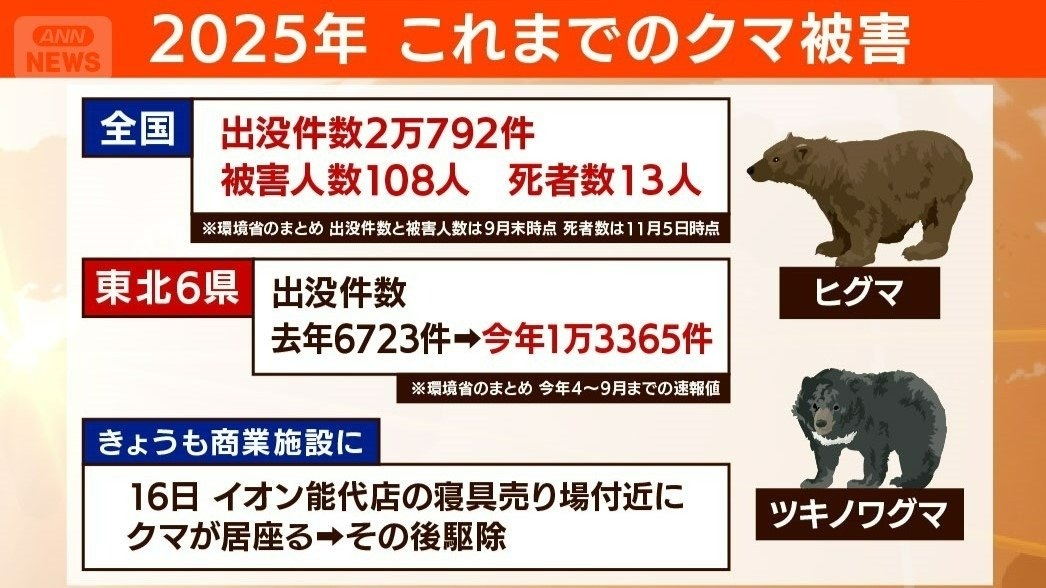

環境省によると、9月時点での今年の全国でクマの出没件数は2万792件、被害人数は108人。11月5日時点で13人が死亡している。中でも東北地方では特に出没が多発しており、6県の合計は1万3365件。9月時点ですでに去年の倍近くになっている。

クマの出没が広がる現状について、大西尚樹氏(森林総合研究所/博士(農学))は、「ひとえに山の中の個体が増えている」と指摘。死亡事故増加の背景として“クマの生活圏と人間の生活圏の接近”があると分析をした。

特に東北地方では2023年にも大量出没が発生。今年は一昨年に匹敵するレベルだが、大きな違いは死亡事故が多いこと。より市街地中心部にクマが突っ込んで出ているのが今年の特徴だ。これは“アーバンベア” と呼ばれる、人里近くで生まれ育った個体が増えていることを示している。市街地近くの山で繁殖や子育てをし、生まれ育ったクマは、人をあまり恐れない。人との距離が近くなった個体が増えている。近くに住んでいるとなると、人もクマも、お互い避けようとしても出くわす率が上がってしまう。

札幌市で現役ハンターとして活動をしている玉木康雄氏(北海道猟友会札幌支部「ヒグマ防除隊」隊長)は「体感的には、今年は通常の4、5倍出動している」と危機感を語る。

札幌は、全国に先駆けて市街地にクマが出没をする事件が数年前にあり、私が「ヒグマ防除隊」の隊長に就任後、2年半かけて対応力のある隊を育ててきたつもりだが、それでも対応がギリギリという切迫した事態だ。市街地における発砲は、コンプライアンスやガバナンスを十分認識した上で、射獲技術も十分持っている隊員でなくてはならない。すべての条件を揃えるのはかなりハードルが高いが、選抜・育成してきた。ベテランがいる間に態勢を構築しなくてはならない。

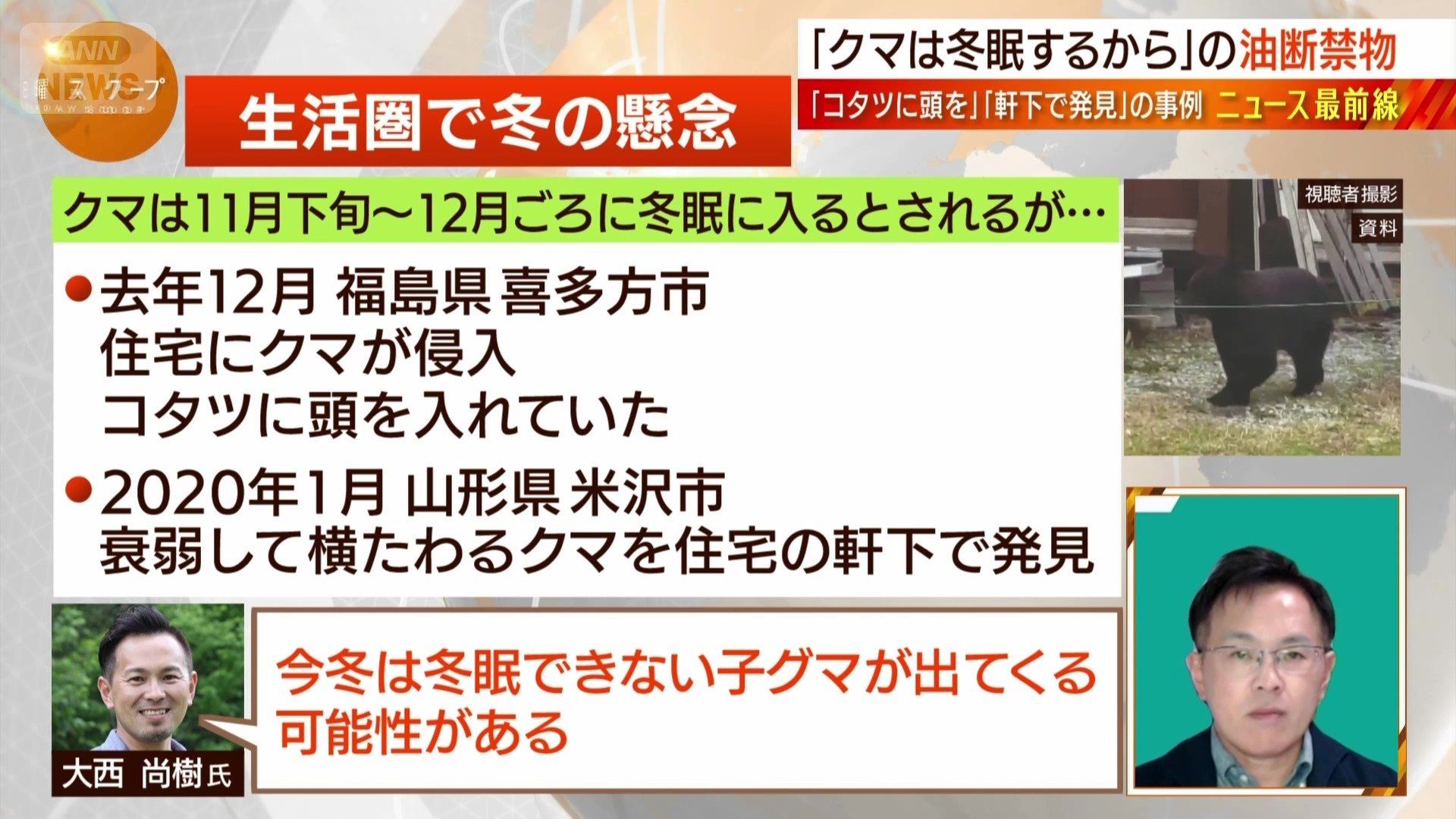

クマは11月下旬から12月頃、冬眠に入るとされるが、大西尚樹氏(森林総合研究所/博士(農学))は、“冬眠に入ることができない子グマ”の出没可能性を指摘した。

今年はベビーラッシュの年で、1月に沢山の子グマが生まれた。子連れの親子グマの目撃例が多く、9月から10月にかけての人身事故事例も約2割が子グマ単体もしくは子連れの親子によって起きている。クマは基本的に2頭の子どもを出産する。親子3頭一緒に駆除されることもあるが、子グマに気づかなかったりして母グマだけが駆除されるケースも多い。みなし子になった子グマは、初めて迎える冬を、冬眠の仕方もわからないまま母親なしに過ごすことになる。エサもなく、冬眠もできないとなると、暖かくて落ち着けそうな場所を探して、民家や納屋に侵入する事例が今年は数件あるのではと考えている。

市街地でクマを駆除する場合、「住民たちの安全面」「市街地独特の構造」、目標に命中しなかった銃弾や貫通した銃弾が跳ね返る「跳弾のリスク」など、複数の課題が指摘されている。玉木康雄氏(北海道猟友会札幌支部「ヒグマ防除隊」隊長)は、市街地でのクマへの発砲の難しさを説く。

まず、ハンターとなって実際に山でクマを仕留める狩猟技術を習得するのに、最低でも3年程度はかかる。さらに山での狩猟であれば、クマを狙撃する際に狙うポイントは、心臓や肺などを含んだ循環器系の重要臓器のある直径20cmぐらい。ただ、クマは心臓と肺を貫かれても100mは走る。山中であれば追跡して仕留めることができるが、多くの住宅がある市街地で、手負いのクマを100mも走らせるわけにはいかない。ゆえに、市街地での発砲は、一発で仕留める精密射撃を求められる。一発で完全に無力化するためには、心臓と肺だけではなく脊椎、脳幹をも破壊しなければならない。一発の弾丸でそこまで貫通できるような精密射撃をするとなれば、狙える直径はおよそ5cm程度しかない。札幌の「ヒグマ防除隊」は、ハンターとしてクマを仕留められるようになった者から、さらに選抜・育成をして隊員を構成している。実際に市街地での発砲をしていかなくてはいけない我々は、それだけの心掛けと準備をしている。

犯人捕縛のために警察官がライフル銃で発砲する場合、体幹のどこに被弾しても、その弾丸が持っているエネルギーでおよその犯人は無力化できる。しかし、クマは体調1mになると、心臓と肺を貫通後も走り、追撃してくるものを迎え撃つ戦闘能力を残していることもある。場合によっては生き延びるものもいる。そういう相手を標的に市街地で発砲するハードルの高さを是非ご理解いただきたい。

2)“ドングリ”豊凶の周期に異変 クマ個体数“加速”の要因か

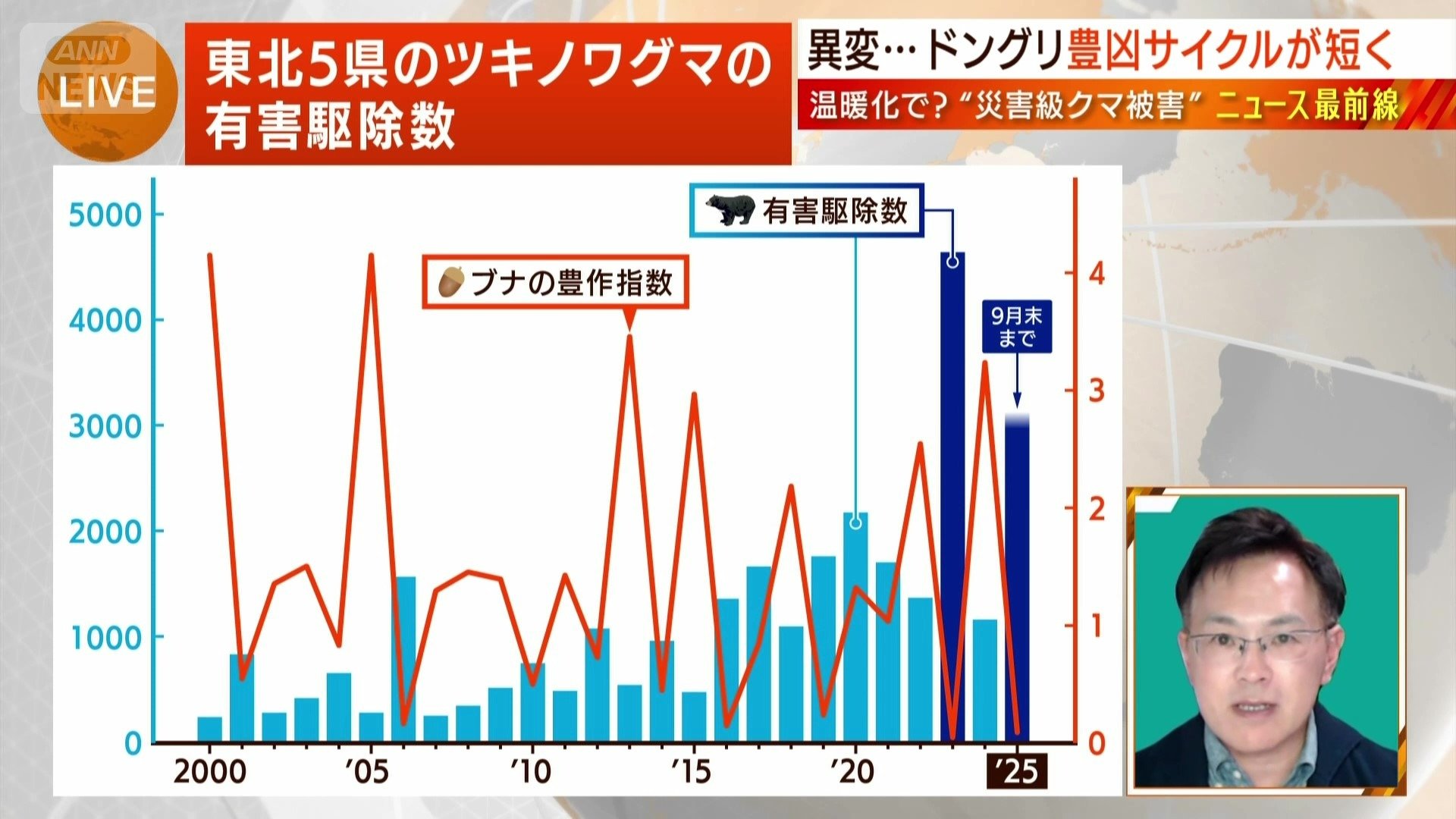

クマ出没の多寡に影響を及ぼす“ドングリ”の豊凶をめぐり、近年気になる異変も起きている。冬眠前のクマが好んで食べるドングリが豊作の年、クマは秋に沢山食べ冬眠中に子グマを産む。山にエサが豊富なので人里への出没は少ない。一方でドングリが凶作の年には、クマはエサを求めて活動範囲が広くなり、人里への出没が増加する。大西尚樹氏(森林総合研究所/博士(農学))は、「温暖化によりドングリの豊作と凶作の間隔が短くなっている」と指摘し、クマの個体数増加との関連性を以下のように分析した。

2010年以降、ブナの豊作凶作の間隔がおおむね2年周期になっている。この周期は、クマの子育てサイクルとぴったり合う。例えば今年の1月に生まれた子グマは、この冬も母親と暮らして、来年の春、親離れをして独り立ちする。そうすると来年、母親はフリーになり、また繁殖可能になる。しかも豊作なので、効率よく繁殖ができる。再来年は多分凶作になるが、まだ子グマが一緒にいるため繁殖はしない。そしてまたその翌年は豊作で、子離れもしているため、また繁殖できる。周期の一致は偶然だと思うが、クマの個体数増加のスピードがより加速する要因になっている可能性がある。

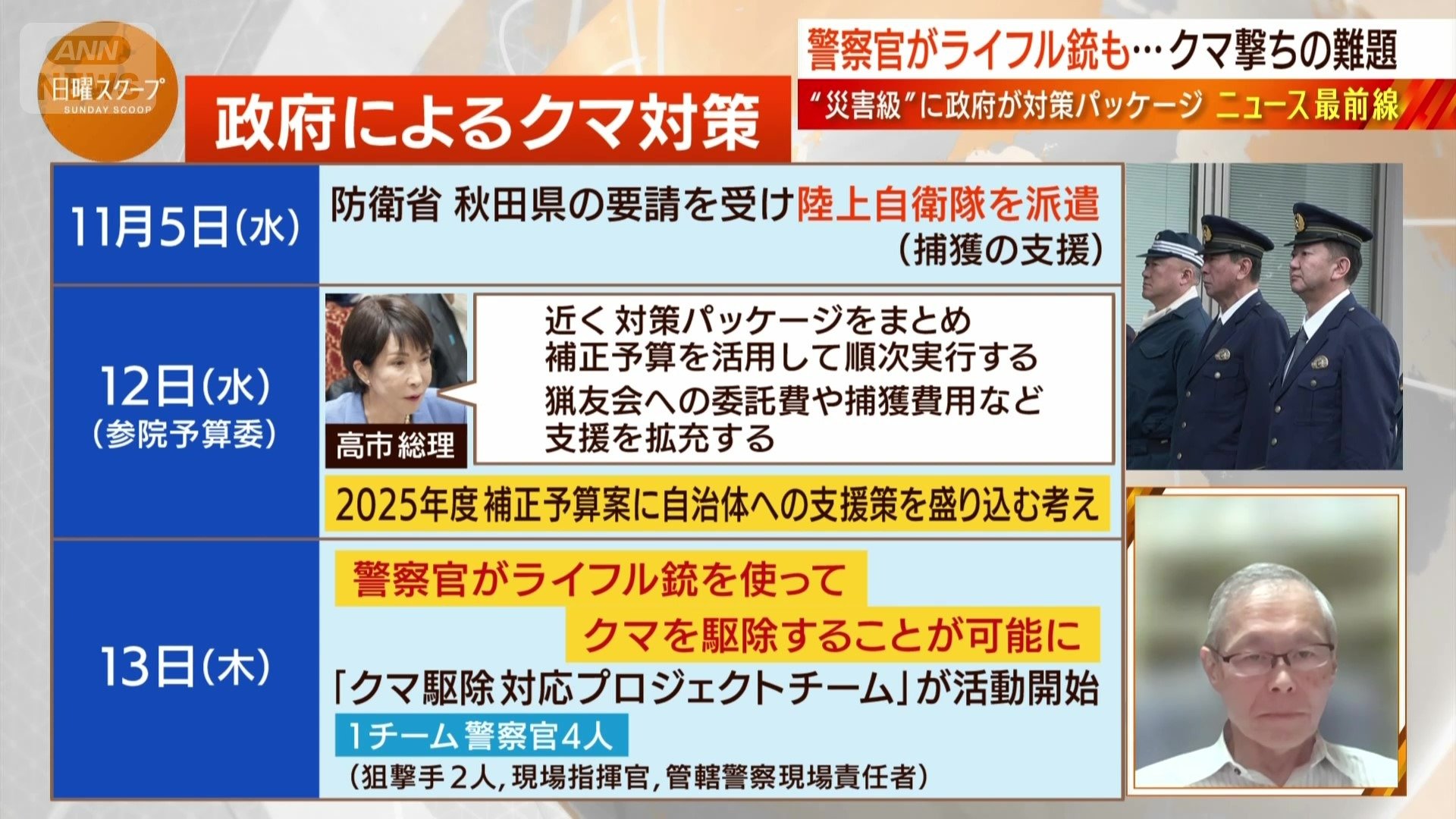

政府も対策に動く。11月5日、防衛省は秋田県の要請を受け、クマ捕獲の支援のため、陸上自衛隊を派遣。12日には参院予算委員会の場で高市総理が「近く対策パッケージをまとめ、補正予算を活用して順次実行する。猟友会への委託費や捕獲費用など支援を拡充する」と発言した。玉木康雄氏(北海道猟友会札幌支部「ヒグマ防除隊」隊長)は、政府の対応を評価しつつ、以下のように指摘した。

これまで我々猟友会がどれほどヒグマ対策の人材確保に取り組むかは、各地域に任されていた。札幌の場合は、他地域に先んじてクマの市街地出没事故が発生していたために、態勢構築を先行できたが、これまで特に対策が必要なかった地域は、今年の状況はおそらく寝耳に水の状態だろう。そうした中、行政が最終責任を担う態勢構築ができることは非常に大きい。ただ、警察官や自衛官が捕獲支援に参加するとはいえ、実際にクマを仕留める技術を身に着けるには時間がかかる。今後も実働は当面我々が担っていかなくてはならないと思うが、最終的なセーフティーネットが作られることは歓迎したい。

大西尚樹氏(森林総合研究所/博士(農学))も、中長期の取り組みの必要性を指摘する。

このパッケージ自体は非常に評価できるし、今後の対策にも活かされると思う。ガバメントハンター(自治体による専門駆除班)の育成や人件費の確保、あるいは個体数削減に関することは、着実に取り組んでいただき各地に配備していただきたい。個体数の増加が今後も進めば、今の東北のような状況が全国的に広がる可能性もあり、おそらく10年、20年付き合っていかなければいけない。中長期で対応していく態勢を作っていただきたい。

番組アンカーの末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は「クマ対策も地方対策。政治の課題である」と強調した。

こうしてニュースになって初めて、皆が考えるようになったが、クマの大量出没の原因を探っていくと、中長期で行政や政治が体制構築をすべき問題であることが浮き彫りになってくる。根っこにあるのは、地方の人口減だ。人の活動が減ってくることで、野生動物と人間の活動範囲の境界が曖昧になってきてしまった。これは政治が、日本列島全体の国土をどう保全していくかという地方対策の課題だ。今回のことをきっかけにしっかり取り組んでいかなければいけない。

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年11月16日放送より)

<出演者プロフィール>

大西尚樹(国立研究開発法人・森林総合研究所 東北支所 動物生態遺伝チーム長。博士(農学)。ツキノワグマなど野性哺乳類の遺伝進化を研究。全国のクマ出没に関する情報・被害対策を多くのメディアで解説)

玉木康雄(北海道猟友会 札幌支部「ヒグマ防除隊」隊長。北海道内の獣害駆除に従事。ハンター歴36年。札幌市の老舗日本茶専門店『玉翠園』代表取締役)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。東海大学平和戦略国際研究所客員教授。永田町や霞が関に独自の情報網。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題にも精通)