東京駅周辺の再開発で、江戸時代に使われていたものなどが続々と見つかっています。

東京駅周辺の意外なところで発見された江戸時代の名残りや、意外な歴史についても見ていきます。

■東京駅前再開発に伴う発掘調査 発見されたのは…

JR東京駅周辺では、現在も大規模な再開発が行われています。

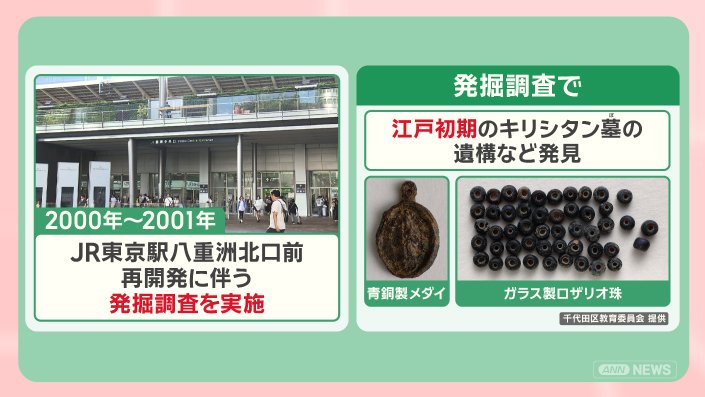

2000年からJR東京駅八重洲北口前で再開発に伴う発掘調査が行われました。

その発掘調査で、江戸初期のキリシタン墓の遺構などが発見されました。

青銅製のメダイや、ガラス製のロザリオの珠などです。

■『遠山の金さん』北町奉行所 遺構も あのシーンは本当?

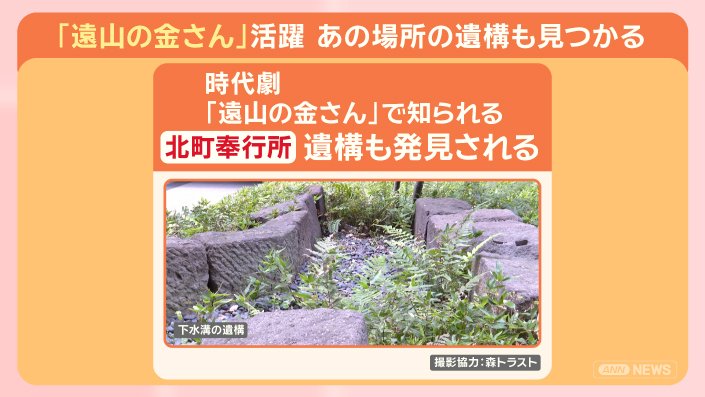

東京駅前の再開発では、時代劇で有名な『遠山の金さん』で知られる北町奉行所の遺構も2000年からの発掘調査で見つかりました。

見つかった場所です。

東京駅近くの丸の内トラストシティの敷地内です。

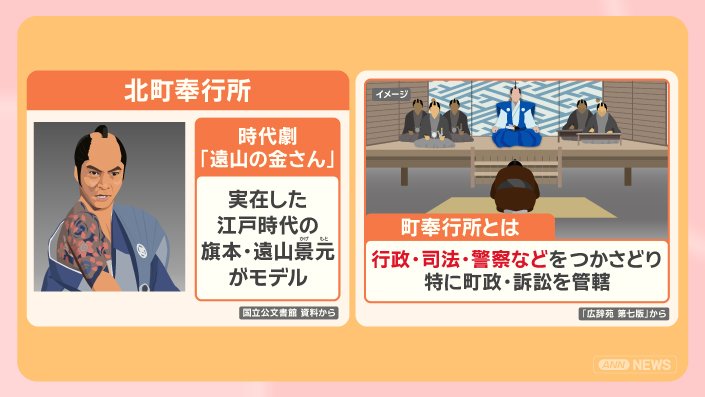

北町奉行所とは、実在した江戸時代の旗本、遠山景元がモデルとなった時代劇『遠山の金さん』が活躍した場所です。

町奉行所とは、行政、司法、警察などをつかさどり、特に町政や訴訟を管轄していたということです。

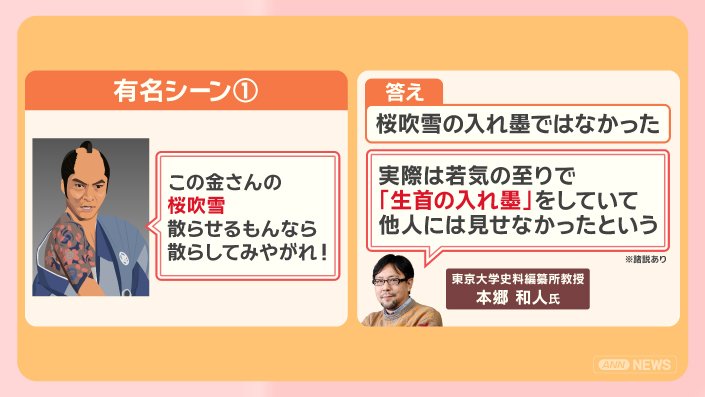

「この金さんの桜吹雪、散らせるもんなら散らしてみやがれ!」

では、この有名な桜吹雪の入れ墨、本当だったのでしょうか。

答えです。

「実際は若気の至りで『生首の入れ墨』をしていて、他人には見せなかったという」(※諸説あり)

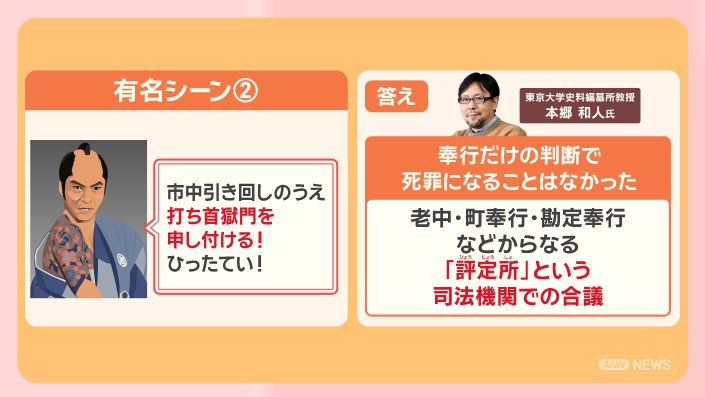

『遠山の金さん』の有名シーン、2つ目です。

では、この有名な「打ち首獄門」を言い渡すシーン、本当だったのでしょうか。

答えです。

本郷さんによると、奉行だけの判断で死罪になることはなかった、ということです。

老中や町奉行、勘定奉行などからなる評定所という司法機関での合議だったということです。

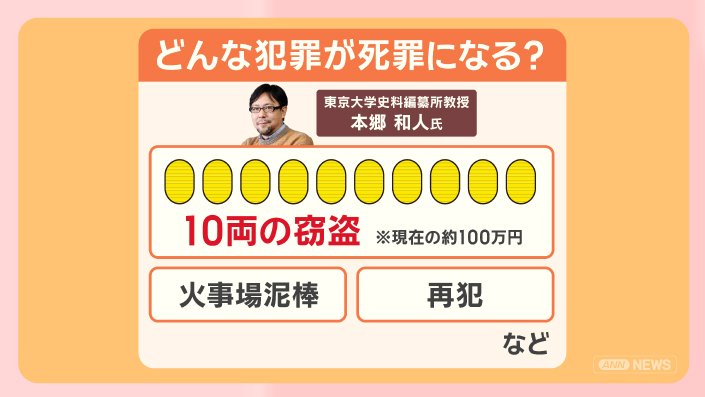

江戸時代は、どんな犯罪が死罪になるのでしょうか。

本郷さんによると、現在の100万円ほどにあたる10両の窃盗、さらに、火事場泥棒や再犯などです。

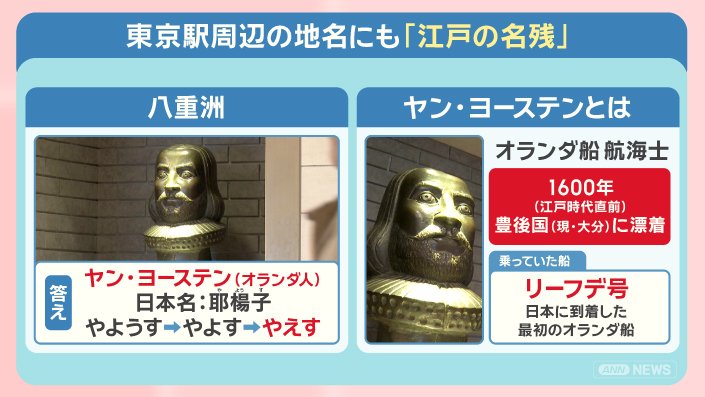

■地名に残る江戸 『八重洲』『銀座』『八丁堀』の由来は?

東京駅周辺の地名にも『江戸の名残』があります。

東京・八重洲の地名の由来は何でしょうか。

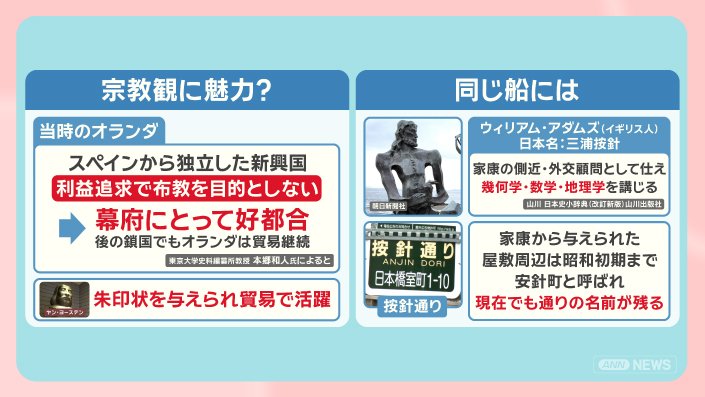

正解は、ヤン・ヨーステンというオランダ人の名前が由来しています。

日本名を耶楊子(やようす)といい、「やようす」が「やよす」、「やえす」と変化していきました。

ヤン・ヨーステンとは、どんな人物なのでしょうか。

実は、オランダ船の航海士です。

1600年に豊後国、現在の大分県に漂着し、乗っていた船がリーフデ号です。

これが日本に到着した最初のオランダ船と言われています。

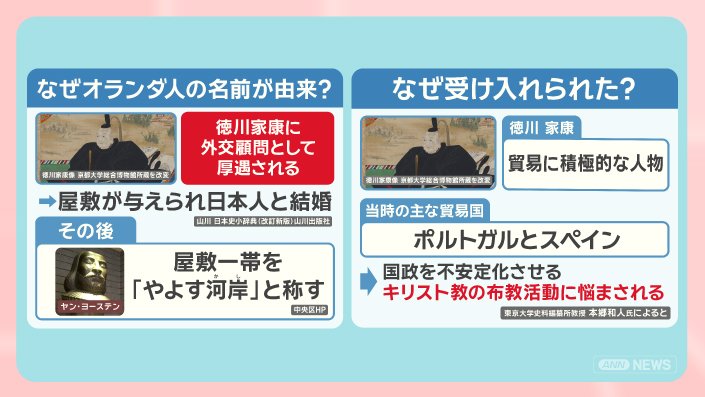

ヤン・ヨーステンは、徳川家康とも関係があり、徳川家康に外交顧問として厚遇され、屋敷が与えられ、日本人と結婚しました。

その後、ヤン・ヨーステンの屋敷一帯を『やよす河岸(かし)』と名付けて、八重洲という地名となったということです。

なぜヤン・ヨーステンを厚遇したのでしょうか。

本郷さんによると、徳川家康は貿易に積極的な人物ということです。

当時は主にポルトガルとスペインと貿易をしていましたが、国政を不安定化させるキリスト教の布教活動に悩まされていました。

当時のオランダはスペインから独立した新興国で、利益を追求し、布教を目的としていませんでした。

そのため、幕府にとっては好都合で、後に行われた鎖国でもオランダとは貿易を続けました。

ヤン・ヨーステンは朱印状を与えられ、貿易で活躍したということです。

他にも、ウィリアム・アダムズというイギリス人、日本名で三浦按針(みうら・あんじん)も、ヤン・ヨーステンと同じ船に乗っていました。

ウィリアム・アダムズは徳川家康の側近・外交顧問として仕え、幾何学、数学、地理学を講義しました。

ウィリアム・アダムズも徳川家康から屋敷を与えられ、屋敷周辺は昭和初期まで三浦按針の名前から、『安針町(あんじんちょう)』と呼ばれ、現在も『按針通り』と『通り』の名前が残っています。

他にも地名に江戸の名残があります。

銀座の名前の由来は何でしょうか。

正解は、銀座=銀貨鋳造所で、静岡にあった銀貨鋳造所が江戸に移転したことで、俗称で銀座と呼ばれるようになりました。

銀座の歴史です。

当時は『新両替町』という地名で、正式に『銀座』となったのは明治2年(1869年)からです。

金貨の鋳造所である『金座』が両替町であったため、それに合わせて『新両替町』となりました。

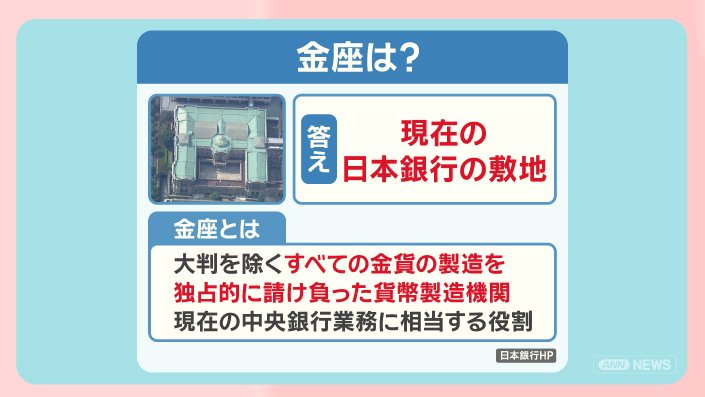

では『金座」はどこにあったのでしょうか。

正解は、現在の日本銀行の敷地です。

金座とは、大判を除くすべての金貨の製造を独占的に請け負った貨幣製造機関で、現在の中央銀行業務に相当する役割を担っていました。

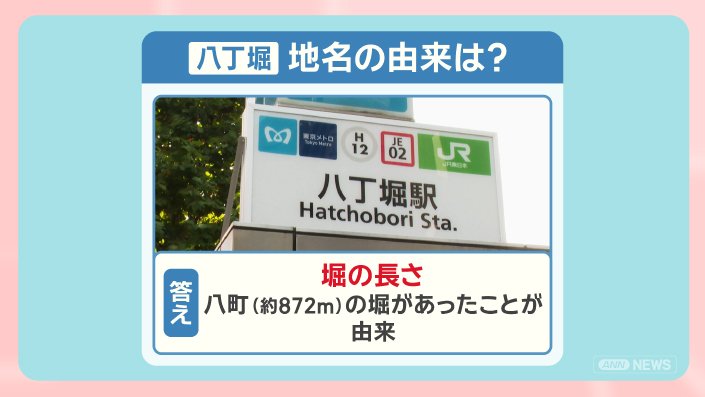

八丁堀の地名も江戸の名残があります。由来は何でしょうか。

正解は、堀の長さです。

当時、長さが八町(約872メートル)の堀があったことが由来です。

八丁堀の歴史です。

八町の長さの堀は1624年から1643年にかけて、江戸城への物資の運搬や城を攻撃する大型船の接近を防止するために造られました。

築地の地名の由来は何でしょうか。

正解は、言葉の通り海岸に築いた土地です。

明暦の大火で生じたがれきなどを使用して埋め立てられました。

■『赤門』『黒門』現存する江戸の大名屋敷の表門

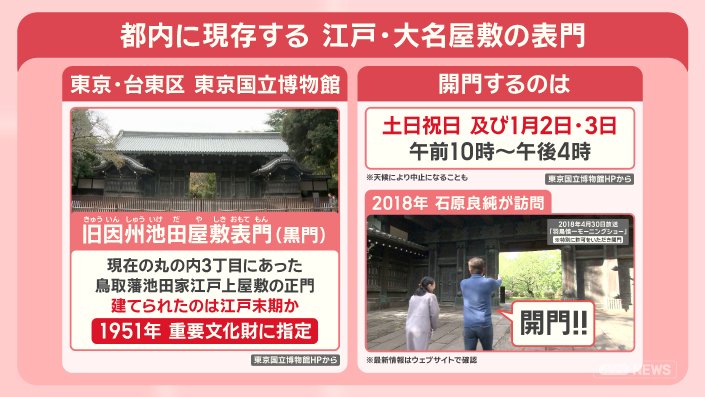

都内には、江戸の大名屋敷の表門が現存しています。

東京・台東区にある東京国立博物館には、旧因州池田屋敷表門、通称、黒門があります。

現在の丸の内3丁目にあった鳥取藩池田家の江戸上屋敷の正門で、建てられたのは江戸末期と考えられています。

1951年に国の重要文化財に指定されました。

普段、門はしまっていますが、開くのは、天候により中止になることもありますが、

土日祝日および、1月2日、3日の午前10時から午後4時です。

2018年に、石原良純さんも訪れています。

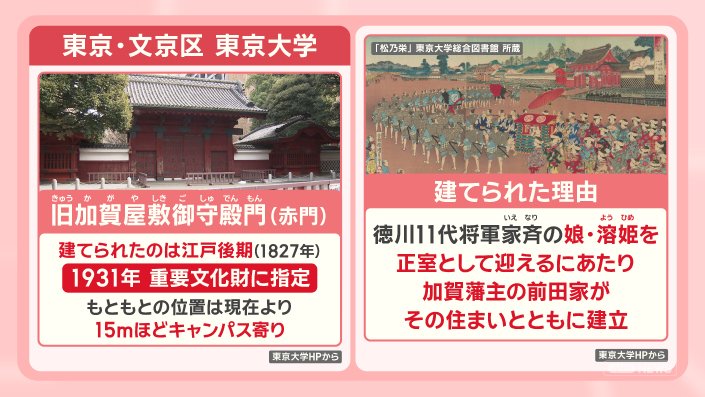

東京・文京区にある東京大学には、旧加賀屋敷御守殿門、通称、赤門があります。

建てられたのは江戸後期の1827年。

1931年に国の重要文化財に指定されました。

もともとの位置は、現在より15mほどキャンパス寄りでした。

建てられた理由です。

徳川11代将軍の家斉の娘・溶姫(ようひめ)を正室として迎えるにあたり、加賀藩主の前田家がその住まいとともに建てました。

なぜ赤いのでしょうか。

1657年の『明暦の大火』以後、将軍家から嫁ぐ場合に、高い位の大名には朱塗りの門を建てる慣習があったということです。

ではなぜ、東大のものになったのでしょうか。

1871年、明治4年に、加賀藩邸の大半が文部省の用地になりました。

1877年、明治10年に、東大創設に伴い、大学の敷地となり御守殿門(赤門)は東大に移管されました。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年11月24日放送分より)