大分で起きた大規模火災の現場を取材した。発生した大分市佐賀関は、別府から約60km、四国の愛媛県佐田岬までは16kmほどに位置し、豊後水道でとれる高級ブランド魚の「関アジ」「関サバ」で知られる漁業の町だ。

現地を訪れたのは、火災発生から4日目の11月21日。前日に「鎮圧」が伝えられたが、火災が起きた地区へは規制線がひかれ、現状をうかがい知ることはできなかった。空には複数台のヘリが飛び交い、海水をくみ上げて、飛び火した無人島「蔦島(つたしま)」の消火活動を繰り返していた。

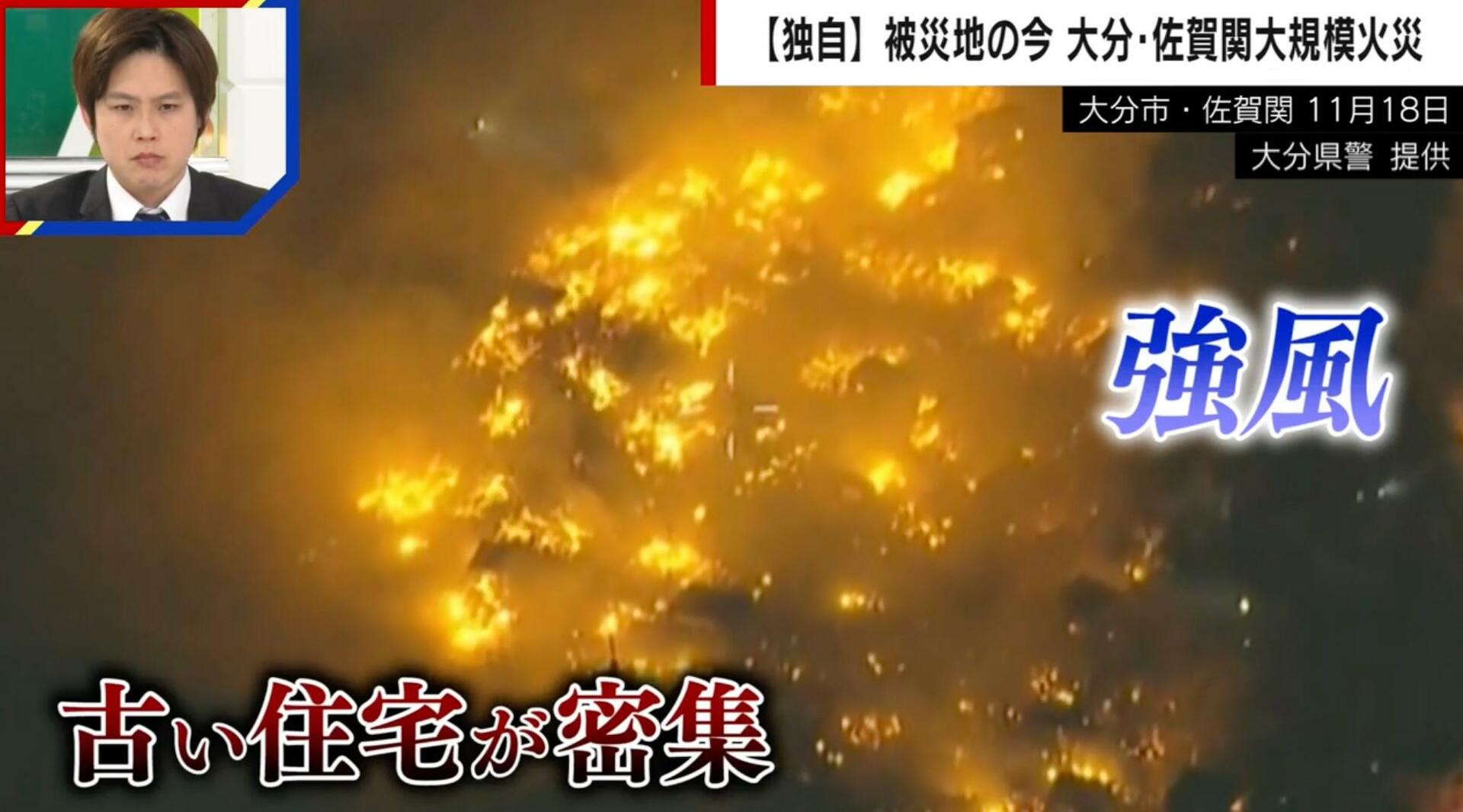

近隣の男性は「風が吹いてブワーっと燃えて、飛び火して、お寺へ燃え移った。一瞬のうちに3軒も4軒も燃え上がるから手の付けようがない」と、当時の様子を振り返る。

住民の話によれば、最初のしらせは「数軒が燃えている」というもの。しかし瞬く間に炎が一帯に燃え移り、逃げるだけで精いっぱいだったという。激しい火の粉が、強風でまき散らされた結果、最初に避難した公民館も危ないとされ、急遽別の場所に移動したそうだ。

大分県災害対策本部によると、被害は約4万8900平方メートルで、約170棟が延焼し、1人が亡くなった。火元は亡くなった男性の家と見られているが、出火の原因はまだわかっていない。火災当時、風が強く火は1.4km離れた無人島にまで燃え移った。

火災発生直後に現場へ駆けつけた研究者がいた。大分県臼杵市の元消防本部消防長で、現在は大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの板井幸則客員教授だ。「本当にすさまじい勢いの状況だった。ちょっと今まで見たことない。恐怖を感じた。真っすぐでなく、横に海の方へ流れるような、本当にすごい勢いの炎だった」。

「火の粉の大きさも全然違う。焼肉をするような炭だ。1cmもあるようなものが、本当に見てわかる。振り落ちている。今までにないような風を、今シーズン感じた日に、たまたま火災が起きて、本当に条件が全て重なってしまった」(板井客員教授)

ここまで燃え広がった理由として、板井客員教授は、海辺の街特有の強風と、古い住宅が密集していたことを挙げる。「佐賀関は九州と四国に挟まれた豊後水道」に面しているため、「風が強く、吹き抜けて、たまって回るような感じで、いったん火が付けば一気に燃え上がる所だ」とした上で、「住宅密集地で木造住宅。なおかつ空き家も結構多く、管理されていないところに飛び火したのではないか」と推測する。

現場周辺を歩くと、空き家と思われる家屋も多く見られたほか、車も入れないほどの狭い路地に家が密集しているのも特徴だった。今回の火災では、消防車が入れず消火活動に苦戦したという声も聞いた。

大分市内でも佐賀関は空き家が多いとされ、空き家の活用をサポートするNPO法人「空き家サポートおおいた」によれば、空き家相談の3割程度が佐賀関からだという。松尾修二事務局長は「私どもの感覚だと、約2〜3割が佐賀関エリアの相談。以前は活気のあった場所だが、だんだん外に出る人が増えてきた」と説明する。

「佐賀関エリアの特徴として細い路地が多く(空き家が)密集している。解体をいざしようとした時に、大きな重機が入らない。『見積もりをして』と言われるが、実際に出してみると2〜3倍くらいになることがある。そうなると今度は躊躇(ちゅうちょ)される。それが大きく、そのままになっていることも1つの要因だと思う」(松尾事務局長)

松尾事務局長によると、所有者がわからない家も多く、簡単には取り壊せない実情もあるという。しかし、火災の規模に比べて、人的被害はあったものの最小限に抑えられた理由もあった。

板井客員教授は「“田舎ならでは”の『声かけ避難』ができていたおかげで助かった。福祉施設の車も迎えに来て、皆で協力した。日頃から地域が一体となり、動けないようなおばあちゃんを、皆が肩を貸したりしながら、一緒になってとりあえず避難した。気付いた人が各家を回りながら『逃げて』と、どんどん声をかけたため、声かけ避難がうまくいったのだろう」と考えている。

避難所となっている佐賀関市民センターでは、現在108人が避難生活を送っている。多くは高齢者で、「着の身着のまま」で逃げてきたため、家も財産も思い出もすべて失った。追い打ちをかけるように、県内ではインフルエンザが猛威を振るっている。

大分市福祉保健課の三浦拡さんは、「高齢者が多く、慣れない避難生活が何日も続いているため、発熱や下痢症状など、体調を崩す人もいる。『いつまでもここに』とはいかないと考えている。長期戦になるため、人員配置をうまく工夫しながら、なるべく一気に体力を使い、もたなくなることがないように注意しながら回している」と語る。

大分市の担当者たちも、発生当日から不眠不休で懸命に対応を続けている。そんな市職員らを助けるのが、民間の支援だ。三浦さんも「現場に来て驚いたのが、いろいろな外部団体がどんどんと駆けつけてくれること。いろいろな災害現場に出ている人が『あそこではこうしたから、こうした方がいい』とアドバイスしてくれるため、本当にありがたい。いつもの日常を取り戻せるような支援があれば、避難者にもいい」と話した。

火災発生直後に支援に動いた人にも話を聞いた。地元出身でもある、道の駅「さがのせき」の松尾島雄駅長(77)は火災の大きさに衝撃を受けたそうだ。「こんなに大きいのは初めて……」。閉店間際に火災を知り、被災者は地元の仲間。温かいものを食べさせてあげたいと、その夜から行動に移した。

「避難所でも広場にシートを敷いて、ただそこに居るだけ。これは大変だなと実感した。お年寄りも多く、何も荷物も持っていないような感じで家から飛び出しているから。夜もあまり食べていないような状態だと思い、朝一番に温かいごはんを差し入れしたい」(松尾駅長)

従業員も集まり、深夜2時から調理開始。新米で炊いた温かいおにぎりと、地元でなじみ深い昆布の一種「どろめ」のみそ汁を200人分用意して、避難所へ届けた。

週末からは、希望する避難者のために、バスで自宅の様子を確認する動きが始まった。避難している住民は「家燃えていて、ぺっちゃんこになった……」「冷蔵庫は電気がつかない。今日で5日目、みんな腐るため、役所の人は『全部捨ててください』。冷凍庫は開けていないから、なんとか大丈夫かなと思うが、『全部捨てて』とお達しがあった」などと話す。

行政では今後の対応が検討されているが、多くの人が、家や財産、そして思い出を失ったまま、ここでの生活をしばらく続ける。なお、発生6日目となる11月23日時点で、鎮火の報告はまだされていない。

(『ABEMA的ニュースショー』より)