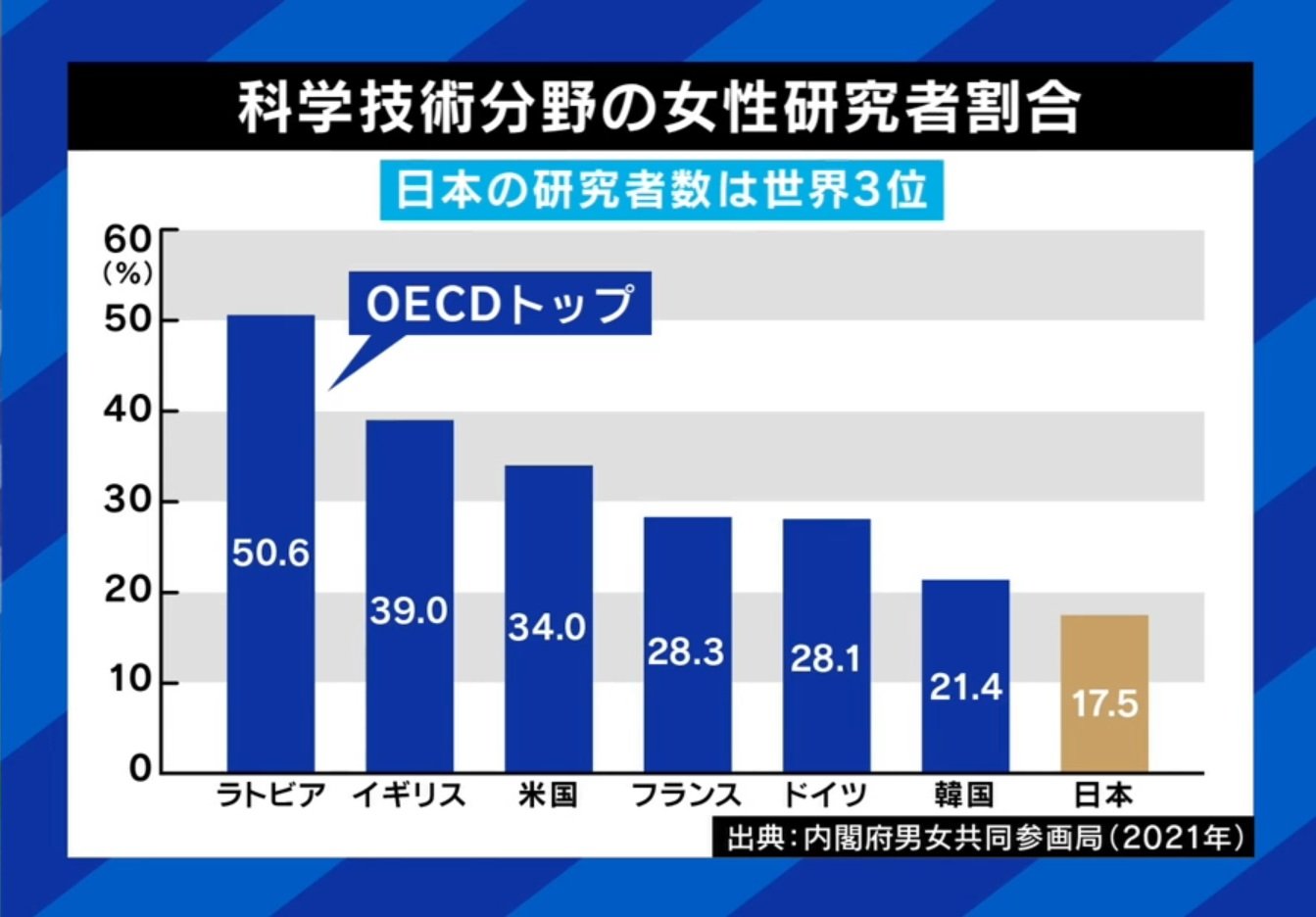

世界のトップ3に入るほどの研究者数を誇る日本。しかしその中で女性が占める割合は17.5%と2割にも届かない。これはOECD加盟国の中でも、群を抜いて少ない現状だ。なぜ日本には女性研究者が少ないのか。「ABEMA Prime」では、第一線で活躍する4人の女性研究者を招き、日本の研究現場が抱えるジェンダーギャップの正体について議論が交わされた。

【映像】家族と研究を両立させるために日本を飛び出した塩田さん

■「数学は男性のもの」という同調圧力と教育現場のバイアス

素粒子物理学者で、日本物理学会の副会長も務める野尻美保子氏は、暗黒物質の研究からAI分野まで幅広く手掛けるトップランナーの一人だ。野尻氏は「才能のある人は女性にも男性もいる。ただ人間のリソースとして、少しもったいないことになっている」と、女性研究者が少ないことによる国としての損失を指摘する。

特に教育現場における「無意識のバイアス」を危惧しており、中高生へのアウトリーチ活動を通じた実感としてこう語る。「なかなか数字が動かない。もうこれは保護者の方とお話ししないといけないと最近すごく思う」。さらに 「(学校では)ジェンダーバイアスがあることを教えるのに、ようやく2、3年前に中学の先生向けに教材が初めて配られた」と、遅れを指摘する。

この「教育段階での障壁」について、2ちゃんねる創設者・ひろゆき氏は「共学の場合は、なんか数学とかは『男性がやるもんだ』という同調圧力に、女性が結構納得してしまう」と分析した。近畿大学 情報学研究所 所長の夏野剛氏も、理数系に進むことが「ぼっち(周囲から浮く)」に繋がる女子中学生特有の心理的ハードルを指摘し、構造的な難しさを強調した。

現在、ボストン大学で感染症疫学者として勤務、さらに2児の母である塩田佳代子氏は、日本で研究の道を志した際に直面した強い違和感を振り返る。「獣医学の学生だった時に、将来WHOやCDC(アメリカ疾病予防管理センター)で働いてみたいと周りの大人に話し始めた時、『家庭を持ちたいのか、研究者になりたいのか、どちらなのか。留学をしたら婚期を逃してしまって結婚できなくなるよ』というようなことを言われて、すごく強い違和感を覚えた」とし、理想的な環境を求めて渡米を決めた。

そんな塩田氏が衝撃を受けたのは、多様な生き方が「自然なもの」として受け入れられているアメリカの文化だった。「例えば臨月の先生が授業をしていたり、子供を連れて授業に来る先生や学生がいたり。私自身も長男は大学院時代に産んでいる。子どもを授業や会議に連れて行くことはしょっちゅうある」。また 「結婚をして、子どもを持って、家庭を持って、それでも仕事していいんだ、それが自然なこととして受け入れられている世界もあるんだと衝撃的に思った」。

塩田氏は、コロナ禍でワンオペ育児と激務が重なり「キャリアのおしまい」を覚悟した時期もあった。「仕事に100%打ち込める状況ではなくなった。自分の子どもを膝の上に乗せながら連邦政府との会議に出たこともある。そうしているうちに、今自分がやるべきことは自分の子どもにちゃんと向き合って子育てをすることだった。この時初めて、自分のやりたい仕事にNOを言うという経験をした」。

周囲の仲間たちが次々と有名誌などに論文を掲載していく様子を目の当たりに、一時は産後うつにもなったが、コロナ禍も落ち着き保育園に子どもを預けられる環境が戻ると、以前のように現場復帰できた。アメリカでは「キャリアの構築の方法っていうのが1つではない」ため、その後も第一線に復帰できているという実体験を語った。

■「直列の人生モデル」がもたらすリカバリーの困難さ

研究者として一人前になるための博士課程修了時期(20代後半)と、結婚・出産・育児の適齢期が重なることは、多くの日本人女性にとって死活問題だ。通信会社で働きながら2歳児を育てる杉本結花氏は、大学院在学中に第一子を出産した際の苦労をこう明かす。「在学中に子どもを産んで、研究に戻って就活をした。働き出した時は、少ししんどかった。睡眠を削るしか勉強時間とか確保できない。時間が本当にない」。

杉本氏は、一度のライフイベントがキャリアの致命的なつまずきになりかねない日本の社会構造を「直列の人生モデル」と呼び、危機感を表明した。「(教育分野では)家庭を持つ・家族形成をさせることを並列にした前提があまりない。そういうところを解決していけば、もう少し女性研究者の数が増える」と、塩田氏が述べたアメリカのように、学生であっても家族を持ちながら学べる環境が必要だと訴えた。

化粧品メーカーに勤務する飯島瑞稀氏は、大学院時代に再生医療を専攻し、現在は皮膚科学のバックグラウンドを活かして研究に励んでいる。飯島氏は、大学の研究室と民間企業における「復職のしやすさ」の違いを指摘した。「(大学の)教授が一人で研究室を持つので、企業と違って替えが利かない。そうなると、女性にはどうしても働きづらさがある。『女子枠』など、女性を補助するような制度がないと、そもそもたどり着けないというか、(大学や企業に)入りづらいような状況になる」。

「女子枠」については、国立大学での設置が3年で4校から34校に急増しており、賛否が分かれている。ひろゆき氏は「性別や人種の優先枠は良くない。やはり『女の人は理系に向いていない』と思ってしまう」と、偏見を強化する懸念を示した。

これに対し、塩田氏は「アファーマティブ・アクション(積極的格差修正措置)」の必要性を、強く訴えた。「女性専用枠は現時点では絶対に必要で、アファーマティブ・アクションを外すべきではないと思う。私も最初は、頭で勝負する研究になぜ女性専用枠が必要なのかわからなかったし、その枠に当てはまらない人たちから『逆差別だ』『不公平だ』と声が上がるのは自然なこと」とした上で、「それは私が当時、社会の構造や研究者の評価システム、社会的な無意識のバイアスを理解していなかったから。つい数年前に、ある大学の医学部で、女性が医者になると働かなくなってしまって困るからと、女性の受験者の点数を一律に下げる行為があったのも話題になった。一見、平等に見える制度の中に、無意識の前提やバイアスが入り込むのが現状。やはり社会は、女性に『家庭を守る』など期待する役割は絶対にある。それを積極的に是正するためには(女性専用枠)必要だ」。 (『ABEMA Prime』より)