「こどもの日」直前、子どもとスポーツについて考えます。

■部活動の危機で「新しい文化を日本にも…」

「テーマは『部活動の危機』です。よくニュースでありますが、学校の先生の負担を減らすとか、家の環境が変わってきたということで、子どものスポーツがピンチです」

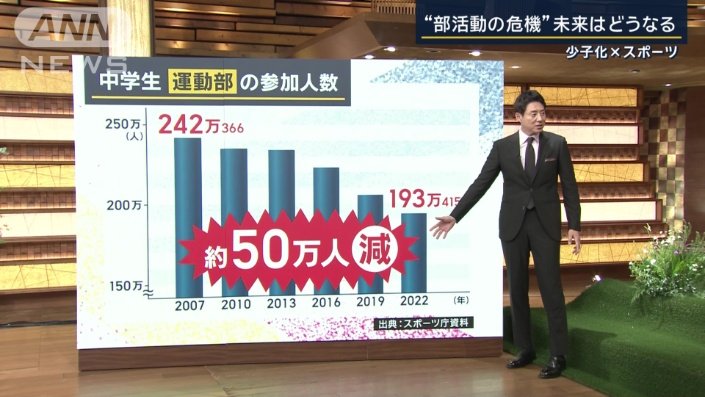

「中学生の運動部の参加人数は、2007年からグッと減ってきます。何と15年経った2022年は、50万人減ってしまったんです。これは少子化のペースよりも劇的に減ったということです。しかも(今から)2年後の2027年度以降に、『水泳』『ハンドボール』『体操』『新体操』『ソフトボール男子』『相撲』『スキー』『スケート』『アイスホッケー』の全国大会が廃止になります。この9競技がなくなるんです」

「選手が集まらない、その競技ができないという問題が出てきています。どう捉えていますか?」

「日本のスポーツというのは学校体育の延長線上、学校の上に成り立っているところもあったと思うんですけど。学校単位というところで、限界が来ている」

「何が最も必要になってくると思われますか?」

「地域でやっていくことだと思います。教員の方だけではなく、地域のいろんな人材の方にも、ご協力いただかなければいけないですけど、新しい文化を日本にも根付かせていけるチャンス」

■指導者は多種多様 高校生が小学生に野球教室も

学校単位ではなく“地域モデル”として実践されている一つの例があります。長崎県長与町。この町では既に、土日に学校での部活動は行われていません。しかし週末訪れると、至る所で中学生がスポーツに励んでいます。

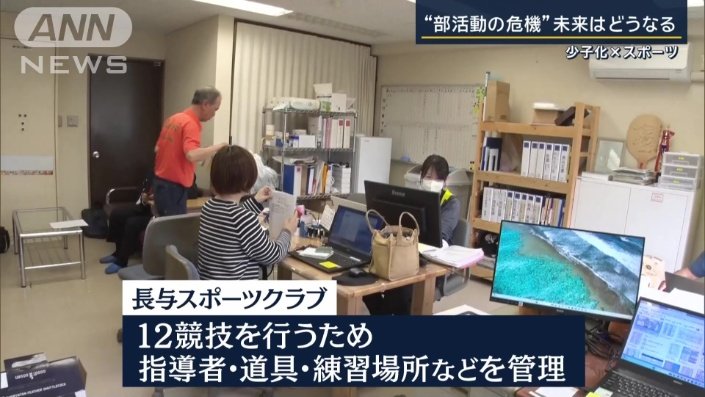

これは部活動ではありません。運営しているのは学校ではなく、地元の有志による非営利団体「長与スポーツクラブ」。

町内3つの中学校の生徒たちに対して、12競技を行えるように指導者や道具を管理。部活動に代わる新たなスポーツ環境を作っています。

この取り組みの中心となっているのが、町の教育長・金崎良一さん(63)。

「私はスポーツは、なくなってはいけないと思っている。やっぱり強靭(きょうじん)な心と体を作るのに、スポーツはいい手段。そうあるための環境を整えることが必要」

ただ、実現するためには、団体の運営や指導する人員の確保が不可欠。そこには当然、お金もかかります。金崎さんたちは、保護者に一部の金額を負担してもらうよう、何度も説明会を開き理解を求めてきました。現在は、取り組みに賛同する企業の寄付も寄せられています。

指導者は、兼職兼業で希望する教員や元実業団選手、近隣に住む会社員、大学生など89名。長与スポーツクラブによる指導者研修会などで、指導者の育成も進んでいます。

「私の中学校は3人しかないので、平日はシューティングしかできない。休日はコーチにも教えてもらえて、できる練習が増えた」

「他校とも知り合えるし、仲良くなれるからいい。楽しく練習できます」

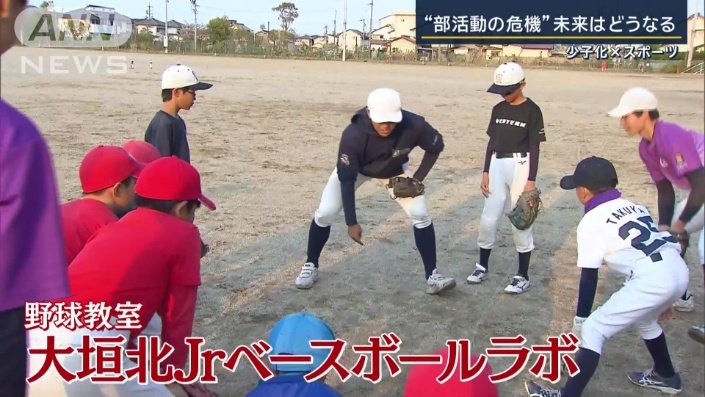

また、岐阜県大垣市では、高校のグラウンドに大勢の小学生が!?ここでは高校生が自主的に野球教室を開催しています。

この活動の背景には、球児たちの切実な思いがありました。

二宮北斗選手(3年)

「少年野球の大会でも参加チームすごく少なくなった。チームが組めなくて廃部になったっという話も聞くので、子どもたちが野球に触れることがなく、終わってしまっている」

大垣市のスポーツ少年団で野球をする子どもは、10年で約3分の1に減少。その現状に危機感を抱き、2年前から始めたこの野球教室。月に1回〜2回。大会前やテスト前でも時間を捻出し、年間を通して開催。今では近隣30近くの小学校から子どもたちが参加しています。

「野球楽しいよ。入って!」

「しかもレベルの高い人とできるしな」

次のページは

■部活とは違う価値観 「いつでも戻ってきてもいい」■部活とは違う価値観 「いつでも戻ってきてもいい」

続いては東京。ここでは高校の部活動に代わる、ある取り組みをしています。

「ここは何なんですか?」

「学校でラグビーができない人たちが集まるクラブです」

「皆さんはないんですか。自分の部活は?」

「ないです」

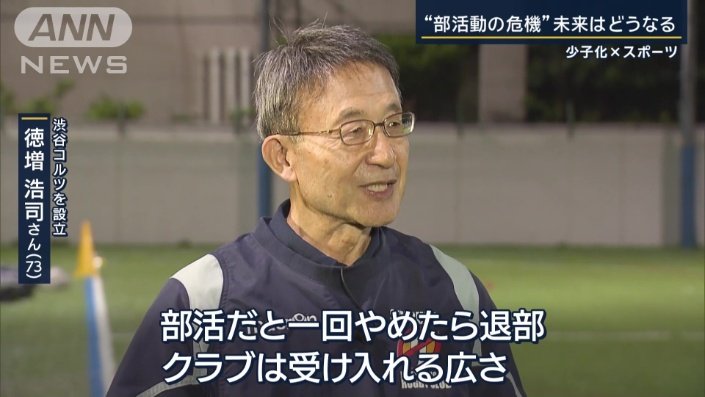

クラブチーム「渋谷コルツ」。メンバーのほとんどが、学校にラグビー部がない選手。部活動を途中で挫折した選手もいます。

クラブを作ったのが徳増浩司さん(73歳)。元高校ラグビー部の監督で、チームを日本一に導いたこともあります。

「高校でラグビーしたいけど、断念している子がそれだけいたってことなんですよね。チャンスがあったらやりたい子が集まってきた。少子化でも、実はチャンスがあったんだなって気が付いたんですね」

チームを立ち上げたのは6年前。SNSなどで部員を募集したところ、応募が殺到。今では在籍60名になりました。

コルツでは競技する場をだけでなく、従来の部活動とは違う価値観を提供しています。

「部活動だと一回やめたら退部ですけど、『クラブでいつでも戻ってきてもいいよ』と受け入れる広さ。柔軟性や温かさが必要じゃないかなと思います」

「僕らはどう捉えるべきですか?」

「子どもたちの目線、視線からスポーツを見ていく。大人が見たスポーツ観と、子どもたちのスポーツ観は、明らかに変わってきてると思うんですね」

スポーツ庁の室伏長官も同じ考えを持っています。

「競技性だけではなく、同好会も含めて、楽しんでやるようなスポーツ。自分の生活の中に刺激を与えるような、仲間とチームワークから学ぶこともあるでしょうし。皆がスポーツを親しむ環境にしたいです」

■大人も子どもも「共に学び続ける」

「これからAIが人間より賢くなる、そんな未来に生きる子どもたちにとって、スポーツの重要性というのは肉体、体を使って汗をかき、泥まみれになる。その重要性は教育の中で高まる気がするんですね。親としてもスポーツでいろんな思いをしてほしい、体験してほしいと思います」

「すごくネガティブな部分もあるかなと思ったんですが、僕は大きなチャンスでもあると少子化を捉えているんです。なぜならスポーツって部活動から離れた時に、基本的にスポーツを“するから“見る”に変わっていくんですね。卒業していくと、やれるスポーツの場が少なくなってきますから」

「ただ、これから目指していくことは国は違うわけです。やっぱり、より地域と連動することによって、そのスポーツが学校の部活動以外のところでできるようになってくる。それは大人もできていったり、生涯スポーツとしてできる方向性。それを見ると、スポーツ文化が欧米の形に近づきつつあるのかなと。そこは前向きに捉えました」

「学校単位だけではなくてコミュニティーとしてスポーツに取り組んでいくという、いくつかの事例を見て本当に参考になりました。子どもというよりも大人の考え方を変えていく。安全配慮は大人の仕事だと思うんですけど、同じスポーツから大人も子どもも、共に学び続けることが大事なのかなと思いました」

(「報道ステーション」2025年5月2日放送分より)