記録的高騰の金価格

1986年に発行された昭和天皇在位60年記念「10万円金貨」を、もし2024年の金相場で作り直してみたら…、1円硬貨よりはるかに小さくなってしまった。

今、金価格が記録的に高騰している。10万円金貨に沸いた40年近く前の日本を思い出しながら、資産を長期間持ち続ける難しさを考えてみる。

今国内はデフレ脱却と言われながら実質賃金はマイナス。低金利が続く中、「少しでも資産形成を」と金融商品に関心を持つ人も多い。

投資の一つで注目が集まっているのが「金」(ゴールド)である。最高値更新が相次ぎ、「1グラム1万円超え」のニュースは去年8月だったが、今月は1万3000円台(税込み)になっている。

先月、東京・日本橋で1000万円の純金茶わんが盗まれた事件では金製品の高価さに驚かされた。

金価格上昇についてはさまざまな分析があるが、投資・投機はもちろん、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊張といった動きが俗に「有事の金」と言われる値上がりの背景にあるとされる。

庶民の“財テク”「10万円金貨」

金への投資と聞いて、庶民の家庭に育った私が思い出すのが冒頭に出た1986年の昭和天皇在位60年記念「10万円金貨」だ。

ずっしりと重い純金でプラスチックケースに入っていた。直接手で触れない別格扱いだと感じた。実家の手提げ金庫でも板垣100円札や岩倉500円札の横で存在感を発揮した。

「わが家も“財テク”だな」。在位60年の祝意よりも金色の光に目がくらんだ。

今や死語同然の“財テク”という用語が一般化したのが1986年。この10万円金貨の年だ。元々は企業の資産運用に対する冷ややかな見方から生まれた。本業より高い収益を上げることを皮肉った。

しかし、財テクでも何でもいいから手軽にトクしたいのが庶民。おまけに政府発行なら間違いないのではないか…。

10万円金貨は異様なブームを巻き起こした。

「ひともうけ」 抽せん券配布から大行列“フィーバー”

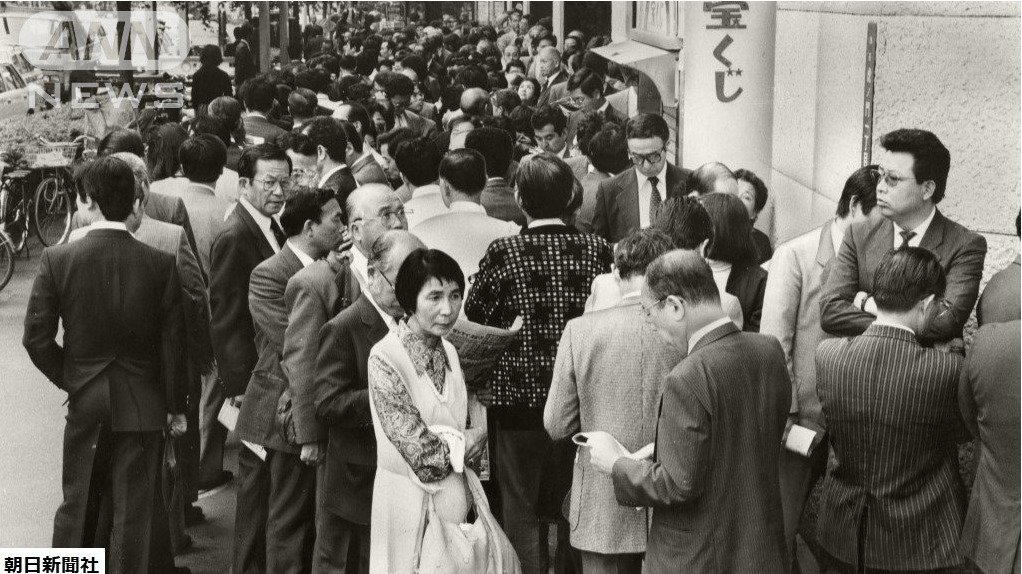

1986年10月16日、東京・虎ノ門に現れたサラリーマンや主婦の長蛇の列。10万円金貨を求める人たちが作った。

この日はまだ引き換え日ではない。大蔵省(現・財務省)の「金貨幣引換抽選券」(抽せん券)の配布が全国の金融機関や郵便局で始まったのである。用意されたのは5000万枚、当選は1000万枚、確率は5分の1だ。

当選した人は、金融機関や郵便局に持ち込んで現金10万円を払って、ようやく10万円金貨を入手することができる。

こうなると(当時すでに死語になりかけていた)“フィーバー”だった。天皇在位の祝意やコイン収集の目的もあったにせよ、買取価格上昇によるプレミアム狙いがあった人も相当数いた。

「親子3人組みの姿もあり『きょうは会社も休み3人で一日がかりで抽せん券集めをする。(中略)この際、金貨でひともうけできれば…』」(「朝日新聞1986年10月16日夕刊」)と“もうけ心”を明かした。

10万円と言えども庶民にとって立派な「投資」だ。それがいわば政府主催の国民参加イベントで行われた。

さっそく、ちゃっかりした業者が現れる。

「引き換え券 買います」 “転売ヤー”殺到し値崩れ

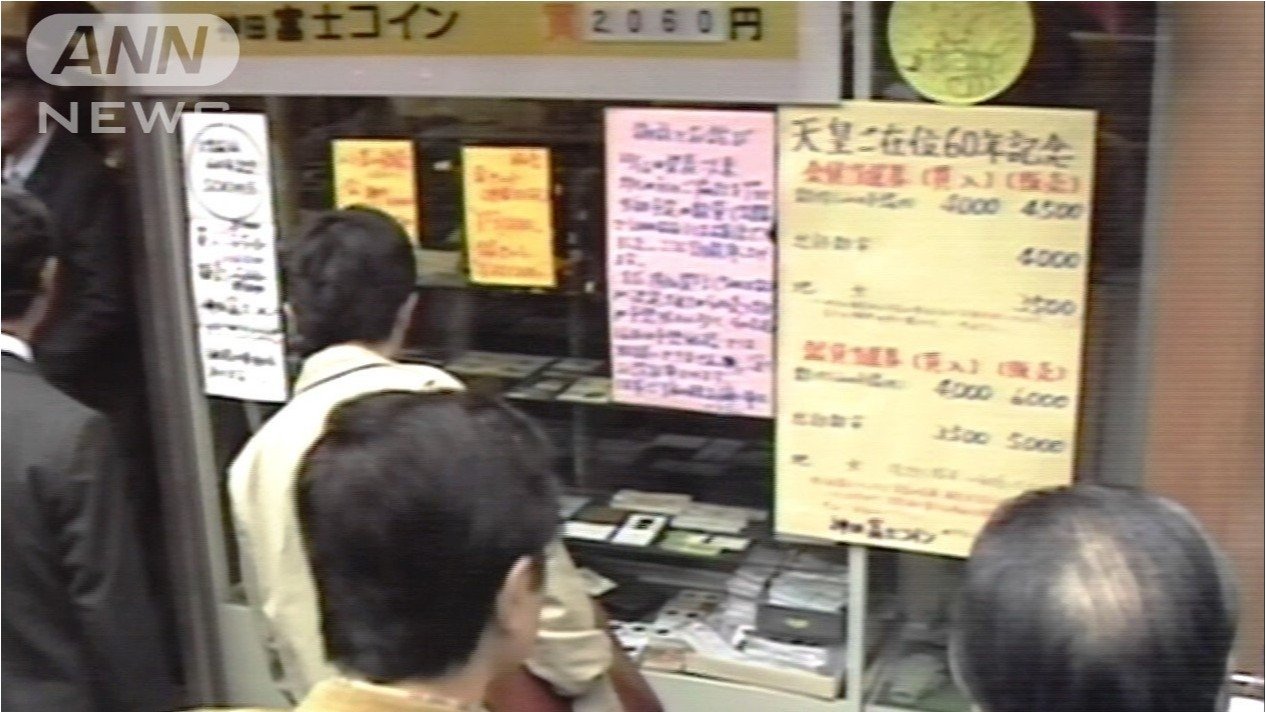

「記念10万円金貨の(引き換え)当選券を買い取り」。

店頭に張り紙を出したのは東京・神田駅前のコイン商だ。今風に言えばチケットショップ、買取専門店にあたる。

当初は当選券を1万円で買い取って1万2000円で売る設定でPRした。

抽せん券には「譲渡できません」と注意が書かれていた。ただ大蔵省(現・財務省)は、好ましい現象ではないと頭を痛めながらも、「抽せん券を配布した以上、それをどうするかは当事者の自由。売り買いしてはだめとはいえない」(『朝日新聞1986年10月13日夕刊』)。

抽せん券や当選券をたくさん売っても政府お墨付き“転売ヤー”みたいな気分だろう。

しかしPRが効きすぎたのか、コイン商には券の束を持ち込む人も含め、われさきにと殺到してしまい、店内はてんやわんや。急きょ「十分確保」の追加張り紙が横に出される始末になった。

結局、当選券の買取価格も当初設定の1万円から4000円、さらに3500円といったふうに値崩れを起こして、目論見は消えていった。

このような大騒ぎになるのを覚悟で大蔵省が10万円金貨発行を進めたのにはヨミがあった。

当選番号決定パフォーマンスの裏に「大蔵省錬金術」

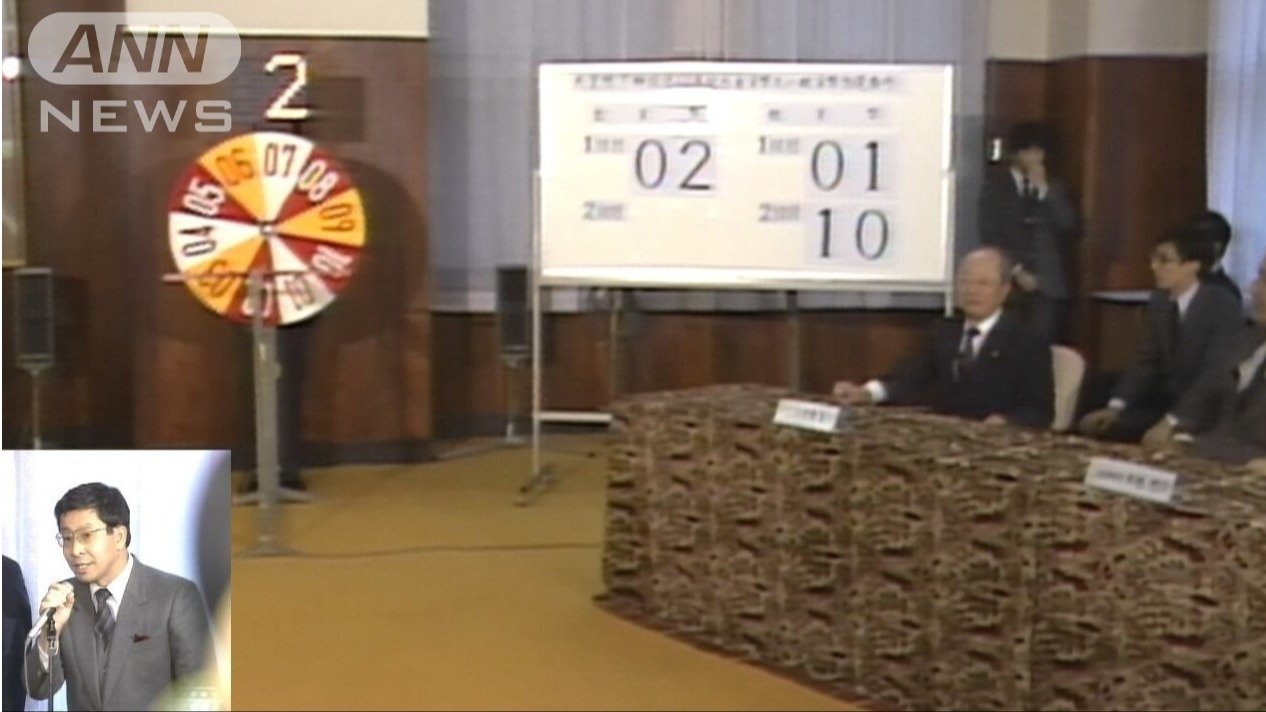

1000万枚の当選が決まる10万円金貨引き換え券の番号抽せん。大蔵省でテレビカメラを前に宮沢大蔵大臣(当時、後に総理大臣)が直接行うパフォーマンスとなった。

当選番号を決める矢を放つボタンを握る宮沢氏のきまりが悪そうな表情が印象的だ。

それもそのはず。金貨は純金20グラムだが、製造のため調達した金の相場は当時20グラムで約4万円。1枚につき約6万円の差益が出る計算だった。

このため昭和天皇在位60年記念金貨の発行全体で、諸経費を引いても約5000億円の収入が国庫に入った。天皇在位記念で国がもうかる「大蔵省錬金術」「大蔵商法」とも呼ばれた。

抽せん会の司会進行は金貨の企画にあたった榊原英資国庫課長(当時)。後の財務官時代に「ミスター円」と呼ばれる有名人だが、課長時代にもこういう派手な仕事をしていた。

貿易黒字削減が…国際的な大量偽造が発覚

材料の金の調達は相場に影響を与えないよう極秘に行われた。

当時は金輸入を増やしてドルを使えば貿易黒字の削減にも役立つという認識があり、金貨材料分のインパクトで1986年の日本の年間金輸入量は過去最高(608トン)になった。

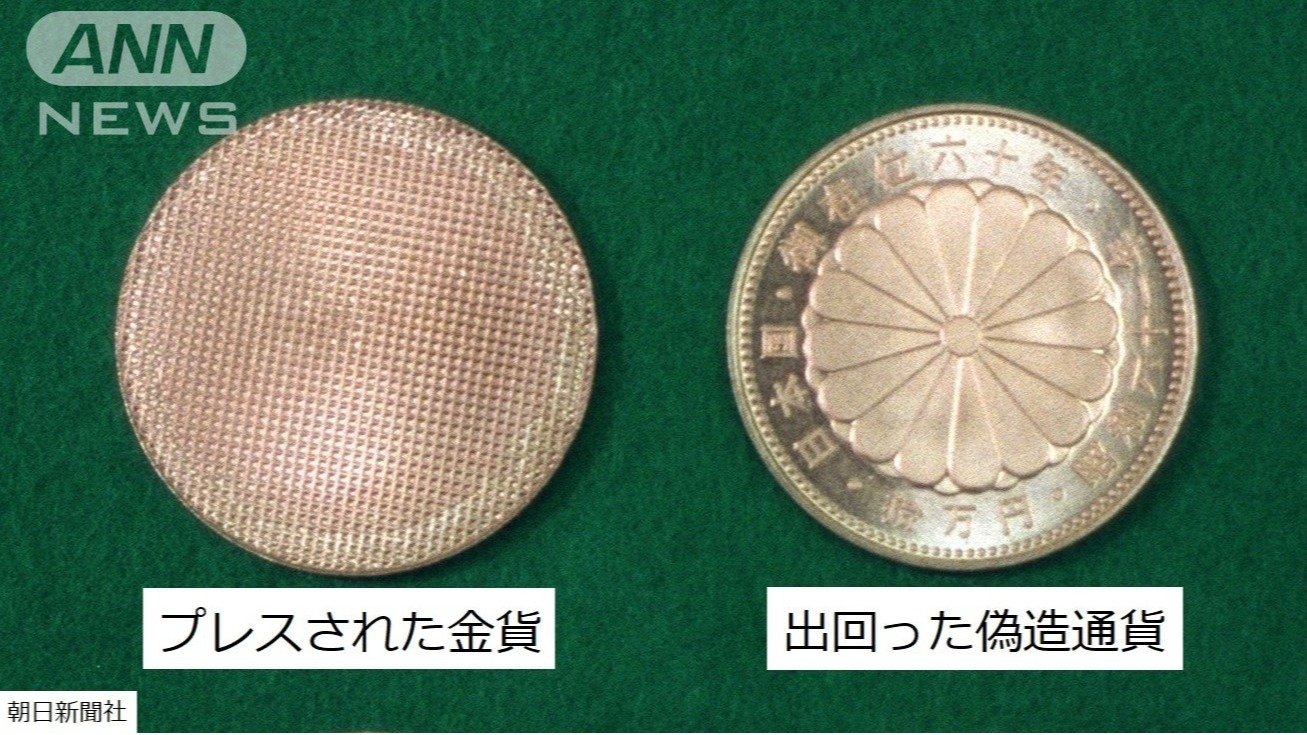

ただ“うまい話”ばかりではない。額面より安く作れるなら偽造すればもうかるという悪だくみから、1990年1月には国際的な大量偽造事件が発覚する。

偽造金貨も純金が使われていたとみられ、大きさ、重さ、デザインは本物とほとんど見分けがつかなかったため、業者や金融機関を“素通り”したのである。

警視庁が押収した偽造金貨は約10万8000枚、このうち日銀が約8万6000枚所有していた。網目状の模様をプレスして返還された。

フィーバー、パフォーマンスから偽造まで。10万円金貨は“財テク”時代の下心に翻弄された。

最近その10万円金貨が高価になって、スポットライトを浴びているのだ。

「ついに春が来た」のか…、その損得勘定を分析したら一筋縄ではなかった。

10万円金貨は35年間の“運用損”

今、昭和天皇在位60年記念10万円金貨がオークションサイトやフリマサイトで額面を超える金額で取引されている。買取専門店もネット上や店頭で高値買い取りをアピールしている。

いずれも25万円以上の価格が並んでいる。38年たって元本の2倍以上になったのである。

金融緩和で超低金利が続く中、金貨を持ち続けてきた家庭・個人は、少しトクした気分ではないか。

しかし金貨発行の1986年から10万円を運用していたとすると、35年間も事実上“運用損”を続けたと考えられるのだ。

金貨をめぐる価値のグラフを作成した。金利・手数料・需給のほか消費税・マル優など多数の変遷を見積もった一つの理論的試算くらいで見てほしい。

グラフからわかることは、元本保証で手堅い郵便局・定額貯金(グレーの線)を、金貨の買取価格(オレンジの線)が上回るのは2022年ごろになってからだ。

金融商品として35年間、文字通り“塩漬け”だったと言える。金価格の急上昇と円安で定額貯金を突き放すのは、本当に最近になってからなのである。

一体なぜなのか?

国内での金価格が実に約20年間低迷したのである。

さらに10万円金貨の“弱み”は、通貨の元本保証があった一方、材料の純金が額面の半分以下しか価値がなく、「金」(ゴールド)として“含み損”からスタートしたことにあった。

では、さかのぼって1986年に金貨でなく純金を10万円分買ったらどうだったか。

グラフ(ブルーの線)では2000年ごろに半値以下まで下落している。元本保証がないため直撃だ。この間は利子や配当もない。

逆に金価格が回復した2007年ごろに元本を取り返し、以後は急速に伸びた。リスク商品とはいえ、この長期間を肝を冷やしながら辛抱できたかが分岐点だ。

例えれば、リスク商品「純金」は風雪をしのげれば“子どもの世代”で花を開き、元本保証「10万円金貨」は眠り続けた種子が“孫の世代”で発芽してつぼみになった。そんな時間軸だろう。

個人投資の世界では「長期・積立・分散」という言葉がたびたび登場する。

金融庁のホームページでは、投資による安定した収益確保のコツとして「長期投資」の重要性が最初に掲げられている。そのこと自体は間違いない。

ただ「長期」とはこの10万円金貨や純金のような“超長期戦”になる可能性があることも肝に銘じておくべきだろう。

目先の損得で慌てない精神的余裕、長く耐える資金の金銭的余裕の両方が求められる。

金貨は10万円だったからこそ家庭の金庫で寝かせておくこともできた。

投資に生活資金を充てようという人は、金融商品が良ければ“利益確定”、悪ければ“損切り”を迫られる局面があることも覚悟したうえで臨む必要がある。

(テレビ朝日デジタル解説委員 北本則雄)