新年度が始まって1週間が経ちましたが、退職代行サービスを行う会社では、すでに新入社員からの退職依頼が相次いでいるといいます。

■早すぎる退職 新入社員が退職代行に殺到 意外な理由とは

退職代行サービスを行っている『モームリ』には、新入社員からの依頼が相次いでいます。

4月1日は5件、3日には20件、4日には13件、週末をはさみ、月曜日の7日には42件でした。

この1週間で、新入社員から退職代行への依頼が93件あり、2024年の同時期と比べて、約2.8倍ということです。

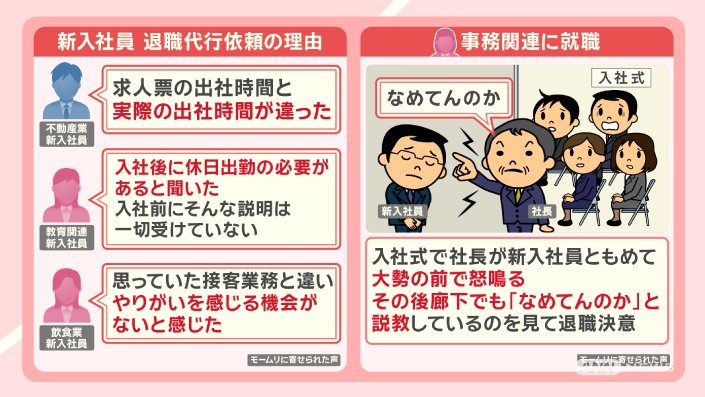

新入社員が退職代行を依頼した理由です。

「求人票の出社時間と実際の出社時間が違った」

「入社後に休日出勤の必要があると聞いた。入社前にそんな説明は一切受けていない」

「思っていた接客業務と違い、やりがいを感じる機会がないと感じた」

「入社式で、社長が新入社員ともめて大勢の前で怒鳴っていた。その後、廊下でも『なめてんのか』と説教しているのを見て、退職を決意した」

「依頼理由で一番多いのは、労働条件などが入社前に聞いていた話と違ったというもの。労働条件や給与など、企業側が良く見せすぎているパターンも増えてきているため、ギャップが発生している」ということです。

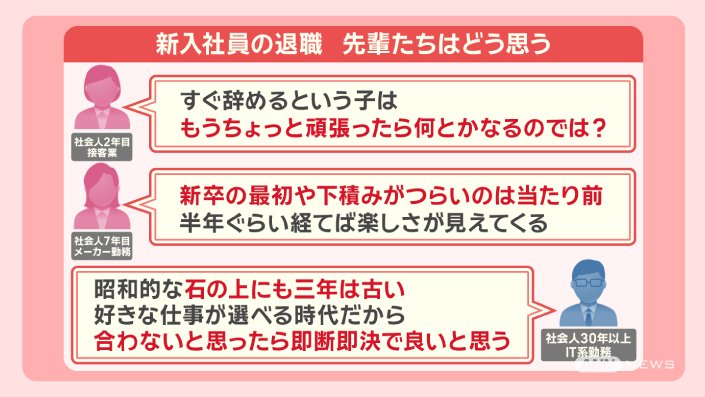

こうした新入社員の退職について、社会人の先輩たちはどう思っているのでしょうか。

「すぐ辞めるという子は、もうちょっと頑張ったら何とかなるのでは?」

「新卒の最初や下積みがつらいのは当たり前。半年ぐらい経てば、楽しさが見えてくる」

「昭和的な、石の上にも三年は古い。好きな仕事が選べる時代だから、合わないと思ったら即断即決で良いと思う」

■若手の早期退職が増加 3日目で「うざい」退職 低いハードル

新入社員の退職代行の利用が増えていますが、若手社員の早期退職も近年増加しています。

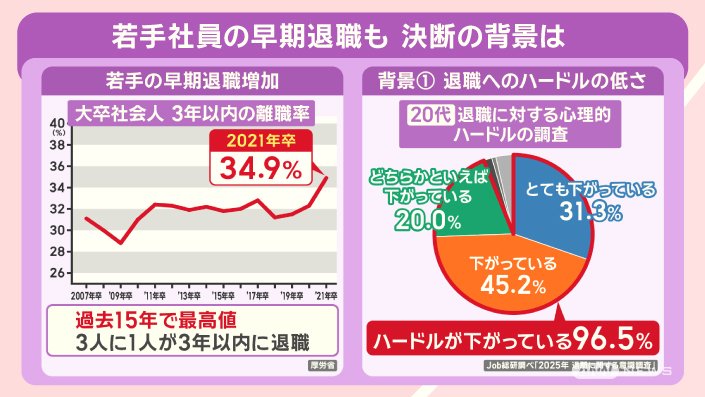

大卒社会人の3年以内の離職率は、2021年卒は34.9%で、過去15年で最も高く、3人に1人が3年以内に退職していることになります。

若手社員が退職を決断する背景です。

1つ目は、『退職へのハードルの低さ』です。

20代の社会人に、退職に対する心理的ハードルについて調査をしたところ、96.5%が、退職への「ハードルが下がっている」と回答しました。

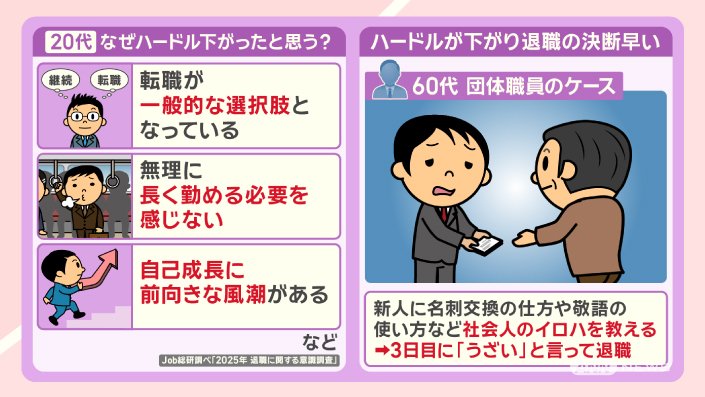

なぜハードルが下がったのでしょうか。

▼転職が一般的な選択肢となっている、

▼無理に長く勤める必要を感じない、

▼自己成長に前向きな風潮がある、

などの理由です。

ハードルが下がったことで、退職の決断も早くなっています。

「新人に名刺交換の仕方や敬語の使い方など、社会人のイロハを教えていたら、3日目に『うざい』と言って退職した」ということです。

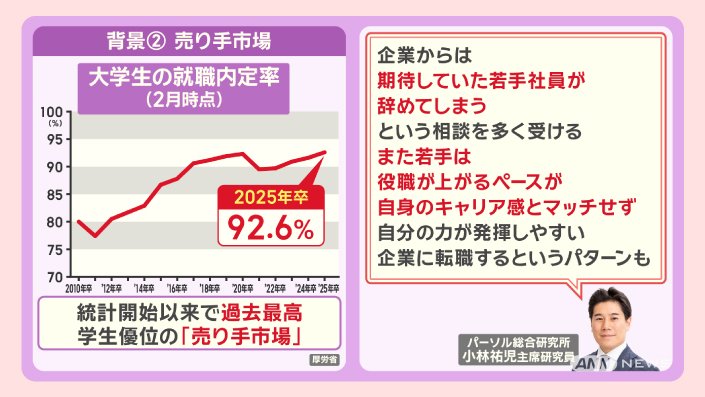

若手社員が退職を決断する背景2つ目は、『売り手市場』です。

大学生の就職内定率は、2025年の3月に卒業の学生で、92.6%でした。

これは統計開始以来、過去最高で、学生優位の『売り手市場』となっています。

「企業からは、期待していた若手社員が辞めてしまうという相談を多く受ける。また、若手は、役職が上がるペースが自身のキャリア感とマッチせず、自分の力が発揮しやすい企業に転職するというパターンもある」ということです。

次のページは

■早期退職を防ぐ 企業の取り組み 相談役配置で不安解消も■早期退職を防ぐ 企業の取り組み 相談役配置で不安解消も

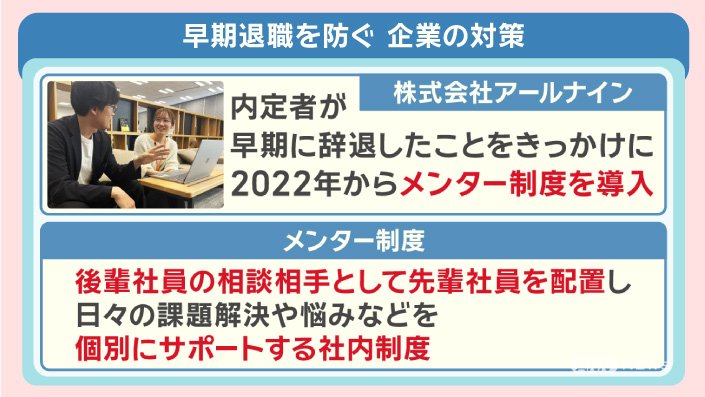

新入社員・若手社員の退職を防ぐための企業の対策です。

都内にある、企業の採用支援を行っている会社では、過去に内定者が早期に辞退した経験をきっかけに、2022年からメンター制度を導入しています。

メンター制度とは、後輩社員の相談相手として先輩社員を配置し、日々の課題解決や悩みなどを個別にサポートする社内制度です。

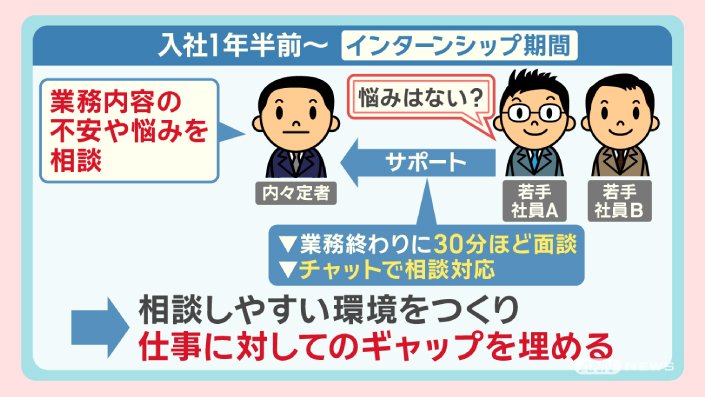

具体的には、入社の1年半前、インターンシップ期間から、内々定者に対して、入社3年前後の若手社員が2人、相談相手として配置されます。

一日の業務終わりに30分ほど面談をしたり、チャットなどで、内々定者が抱える業務内容への不安や悩みの相談に対応するなど、相談しやすい環境をつくり、入社までに仕事に対してのギャップを埋めます。

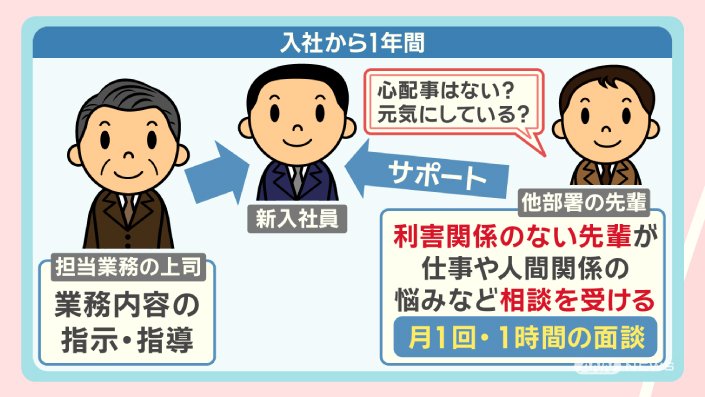

さらに入社してから1年間は、新入社員に対して、担当業務の上司が業務内容の指示や指導を行う一方で、利害関係のない他部署の先輩が1人、相談相手として配置されます。

担当となった先輩は、仕事や人間関係の悩みなどの相談を受けるため、月に1回、1時間の面談を行うということです。

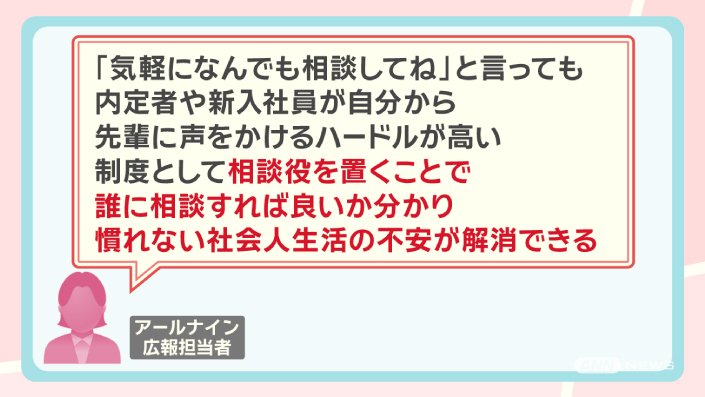

「『気軽になんでも相談してね』と言っても、内定者や新入社員が自分から先輩に声をかけるハードルが高い。制度として相談役を置くことで、誰に相談すれば良いか分かり、慣れない社会人生活の不安が解消できる」

次のページは

■管理職『ハラスメント対応』『働き方改革』で負担増■管理職『ハラスメント対応』『働き方改革』で負担増

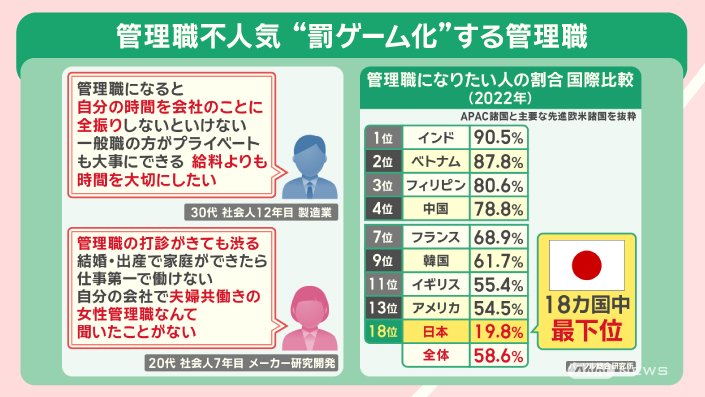

管理職について、街の声です。

「管理職になると、自分の時間を会社のことに全振りしないといけない。一般職の方がプライベートも大事にできる。給料よりも時間を大切にしたい」

「管理職の打診がきても渋る。結婚・出産で家庭ができたら、仕事第一で働けない。自分の会社で、夫婦共働きの女性管理職なんて聞いたことがない」

管理職になりたいと思っている人の割合の国際比較です。

1位 インド 90.5%

2位 ベトナム 87.8%

3位 フィリピン 80.6%

調査した18カ国中、日本は最下位の19.8%です。

管理職になりたいという人は、5人に1人という結果です。

なぜ、管理職になりたい人が少ないのでしょうか。

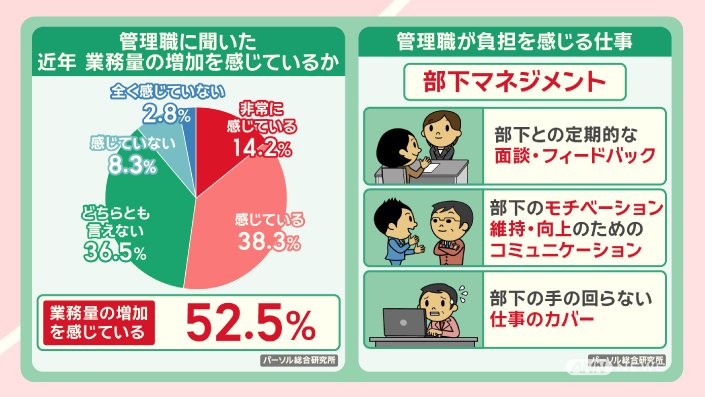

1つは業務量の多さです。

管理職に、『近年、業務量の増加を感じていますか』と聞くと、「非常に感じている」「感じている」と答えた人は、52.5%と半数を超えています。

どんなことに負担を感じているのでしょうか。

『部下のマネジメント』です。

●部下との定期的な面談・フィードバック、

●部下のモチベーション維持・向上のためのコミュニケーション、

●部下の手の回らない仕事のカバー、

などです。

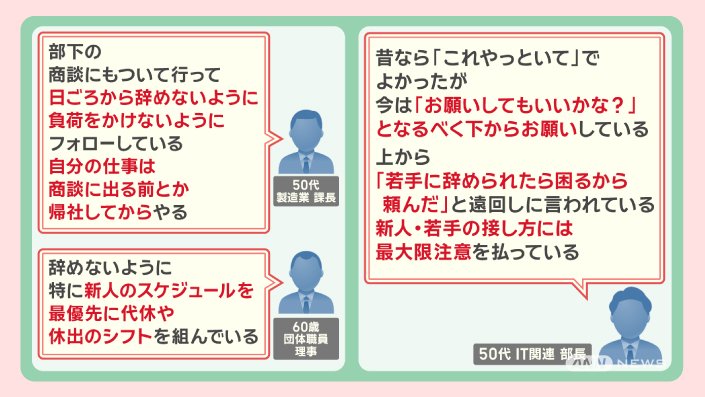

管理職の声です。

「部下の商談にもついて行って、日ごろから辞めないように、負荷をかけないようにフォローしている。自分の仕事は、商談に出る前とか帰社してからやる」

「辞めないように、特に新人のスケジュールを最優先に、代休や休日出勤のシフトを組んでいる」

「昔なら『これやっといて』でよかったが、今は『お願いしてもいいかな?』と、なるべく下からお願いしている。上から『若手に辞められたら困るから、頼んだ』と遠回しに言われている。新人・若手の接し方には、最大限注意を払っている」

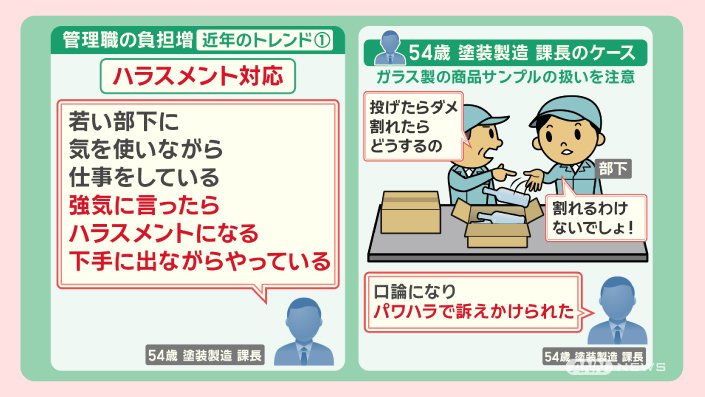

近年の管理職の負担『ハラスメント対応』です。

「若い部下に気を使いながら仕事をしている。強気に言ったら、ハラスメントになる。下手に出ながらやっている」

この男性が、実際に経験したケースです。

若い部下(入社2年目くらい)とガラス製の商品サンプルを箱に入れていく仕事をしていました。

部下がサンプルをポンポン放り投げて入れるので、男性が「投げたらダメだよ。割れたらどうするの」と注意すると、部下は「割れるわけないでしょ!」と怒り出したということです。

その後、

「口論になり、(男性は)パワハラで訴えかけられた」ということです。

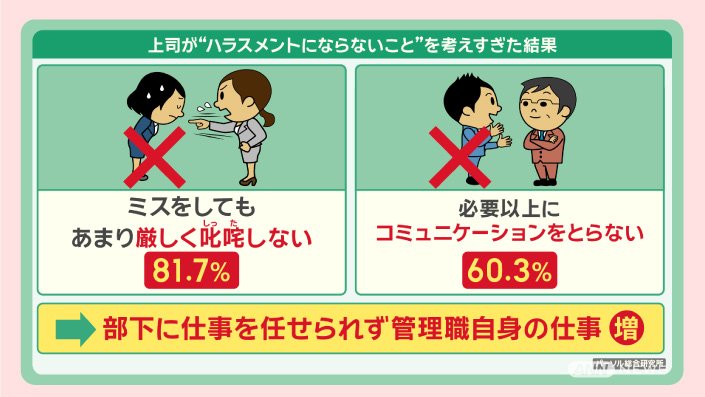

上司が、『ハラスメントにならないこと』を考えすぎた結果、

●ミスをしても、あまり厳しく叱咤しない 81.7%

●必要以上にコミュニケーションをとらない 60.3%

というアンケート結果もあります。

結果、部下に仕事を任せられず、管理職自身の仕事を増やすことにつながっているということです。

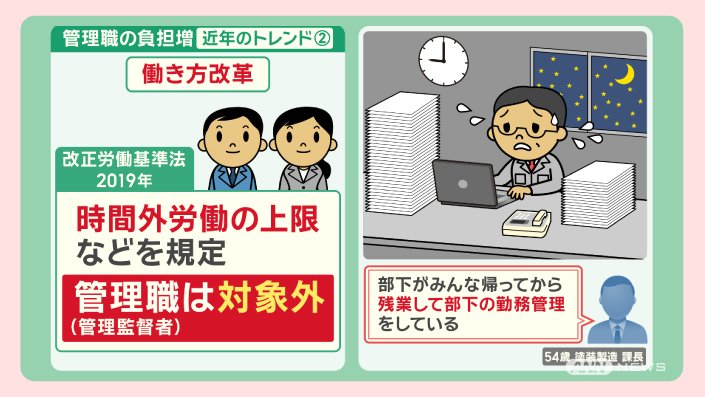

近年の管理職の負担の2つ目が『働き方改革』です。

2019年に『改正 労働基準法』が施行され、時間外労働の上限などが規定されましたが、管理職は対象外です。

管理職は対象外なので、

「部下がみんな帰ってから、残業して部下の勤務管理をしている」という管理職もいます。

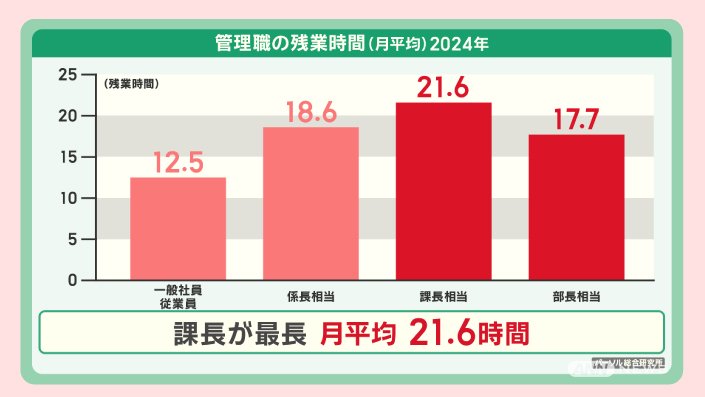

管理職の残業時間です。

課長が月平均21.6時間で、全体の中で最長になっています。

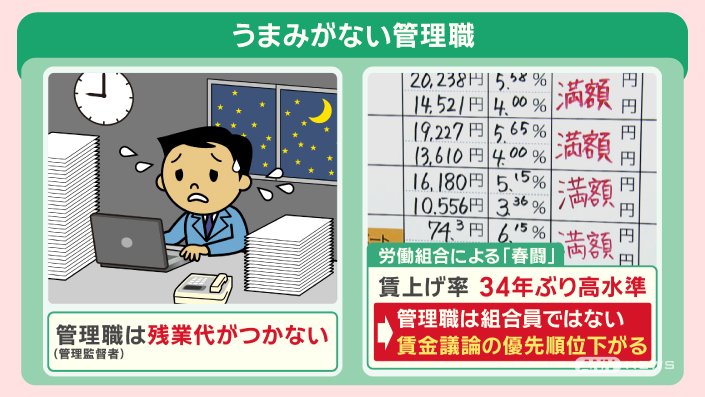

管理職の負担が増えていますが、管理職は、労働時間に関する規定が適用されないため、残業をしても、残業代がつきません。

労働組合による春闘の賃上げ率は、34年ぶりの高水準となっていますが、管理職は組合員ではないため、管理職の賃金の議論は優先順位が下がります。

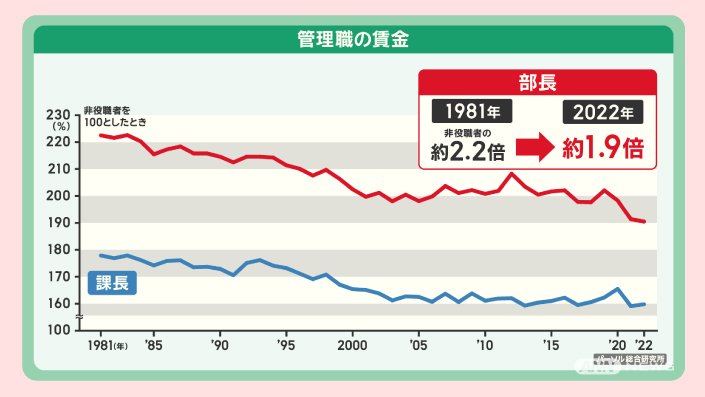

管理職の賃金です。

非役職者の賃金を100として比べると、部長の賃金は、1981年は非役職者の約2.2倍でしたが、2022年には、約1.9倍になっています。

課長との賃金差も年々縮まってきています。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年4月8日放送分より)