学習雑誌「小学一年生」を出版している小学館の編集部を取材すると、世相を反映した付録の歴史が見えてきた。

創刊&昭和100年 節目記念の付録とは?

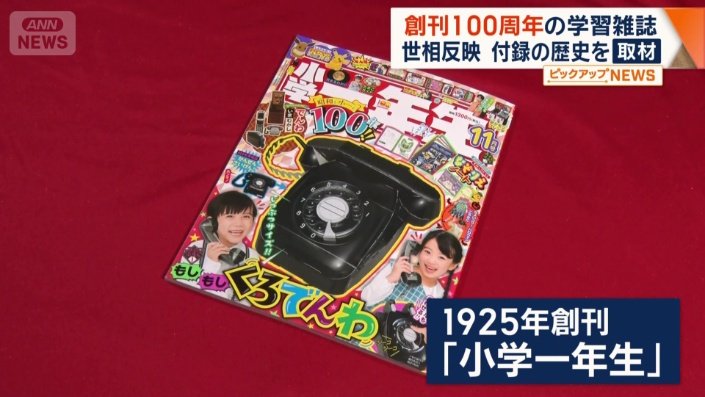

1925年に創刊し、今年100周年を迎えた小学館の学習雑誌「小学一年生」。やさしい文章とわかりやすい図解で、子どもたちの学びと好奇心に応えてきた。

「(100周年を迎えられたのは)読者の皆さんが『小学一年生』を欲しい、読みたいと思ってきて頂いたからこそだなと」

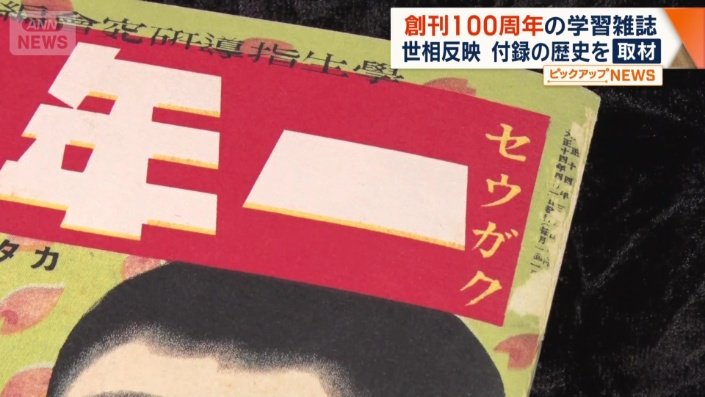

大正時代の1922年、児童向け学習雑誌の創刊を目的に「小学館」が創設された。学年別の学習雑誌を打ち出すなか、1925年に創刊されたのが「小学一年生」だ。

当時、「セウガク」とカタカナ表記され、「一年生」の文字も右から左に書かれていた。

その後、昭和の時代に入り、読者を増やしたピーク時には発行部数128万部を記録した。

「本屋で手に取ってもらえるかということが肝になってくるので。付録については、僕たちはすごく力を入れています」

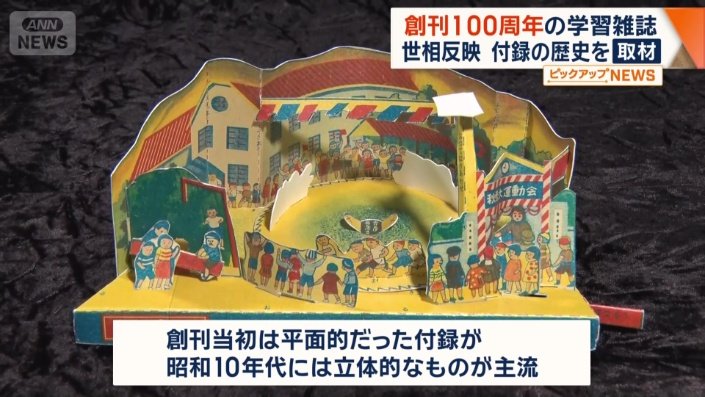

「小学一年生」のこだわりは、雑誌に付いてくる「付録」。創刊した年から取り入れ、付録でワクワクする子どもたちに勉強の楽しさを伝えたかったという。

そして今回、創刊100周年、昭和100年の節目を記念して作られた付録がこちら。

「こちらの“もしもしくろでんわ”です。ぜひ回してみてください」

昭和の懐かしさを感じさせる「もしもしくろでんわ」。昔懐かしいダイヤル式の黒電話を紙とプラスチックで忠実に再現した。

「僕たちは雑誌を作る時に、付録を通して親子の会話が生まれたり、さらに今と昔の電話を比べて学ぶということで、学びにもつながることになると思っています」

時代とともに変化を見せてきた付録。その保管倉庫を見せてもらった。付録は年代ごとに分けられ、段ボールに入れられて保管されている。

「これは貯金箱。お金の教育にもつながるということで、昔も今も定番で人気のある付録です」

創刊当初は平面的なものだった付録。それが昭和10年代には紙で組み立てる立体的なものが主流となり、年中行事なども再現された。

1981年、NASAが開発したスペースシャトル「コロンビア号」が初めて宇宙飛行に成功。そのスペースシャトルを付録にしたことも。

そして令和の付録になると、地下鉄の神保町駅のホームがリアルに再現されたものや、バーコードスキャンで買い物体験ができるレジも登場した。

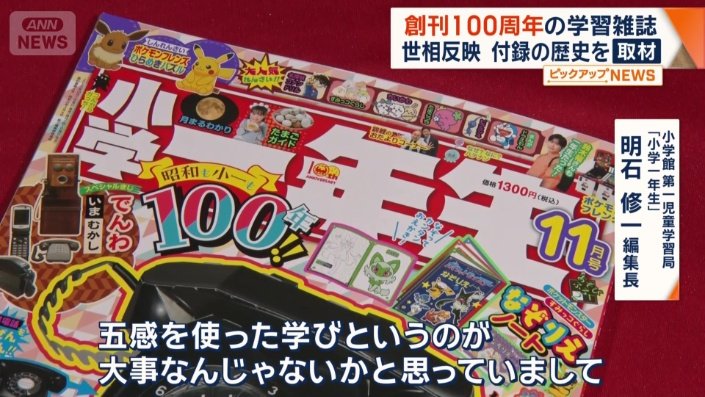

「子どもの時から体験的な学び、五感を使った学びというのが大事なんじゃないかと思っていまして。音を聞いたり見たりして楽しむ。改めて大事になっているんじゃないかと、僕たちはそういった思いで作っています」

雑誌内容から見る時代の世相

スタジオには、貴重な歴代の付録をお借りしてきた。時代ごとにその特徴が出ていて、精巧に作られ、細部まで細かく再現されているものばかりだ。

そして、コメンテーターの柳澤秀夫さんと、中室牧子さんの年代の物もお借りしてきた。

まずは、柳澤さんが小学1年生だった1960年の「すぴーどじどうしゃ」という車の付録。戦後の暮らしが良くなるなかで、自動車を見る機会が増えたことで、子どもたちが憧れた車を遊びに取り入れたということだ。

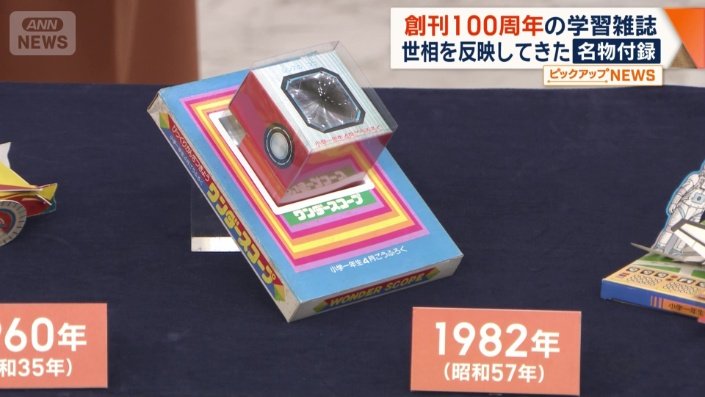

続いて、中室さんが小学1年生だった1982年の「かんさつきょうワンダースコープ」という拡大鏡の付録。めずらしい生き物を写真でじっくり観察できる付録になっている。

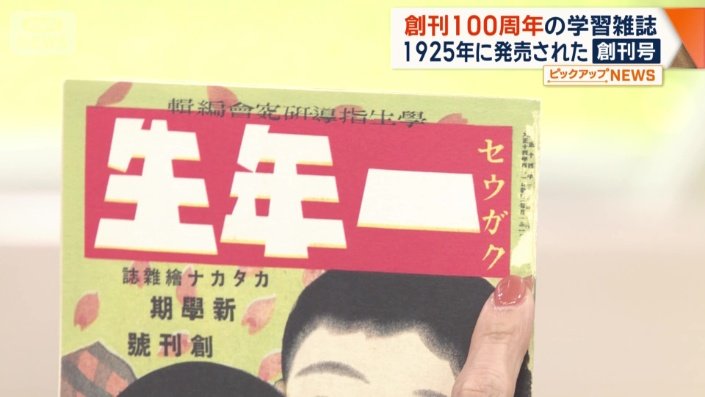

1925年に発売された創刊号は、子どもが持ちやすいようにサイズが小さくなっていて、「セウガク一年生」と書かれている。

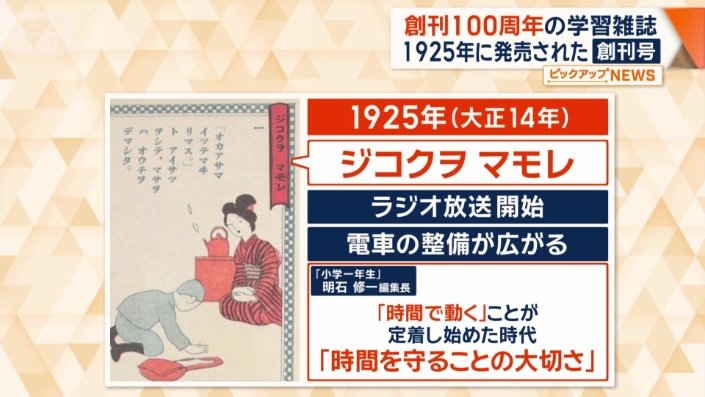

本の中には「ジコクヲマモレ」と書かれた特集があり、明石編集長によると「当時はラジオ放送が開始されたり電車が整備され始めたり、『時間で動く』ということが定着し始めた時代。子どもたちに『時間を守る事の大切さ』を教える目的が背景にあった」といいます。

このように雑誌の内容にも、時代の世相が見て取れます。

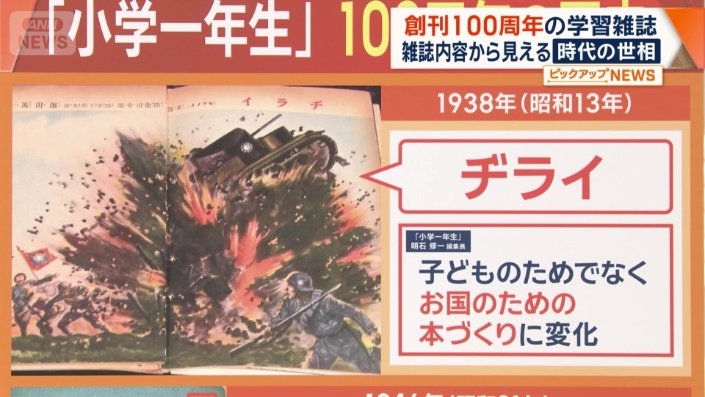

さらに時代が進みます。1938年の日中戦争のころに発売されたものを見ると、「ヂライ」と書かれていて、地雷で戦車を吹き飛ばす特集ページがあった。

明石編集長は「子どものためではなく、お国のための本づくりに変化した」と話していた。

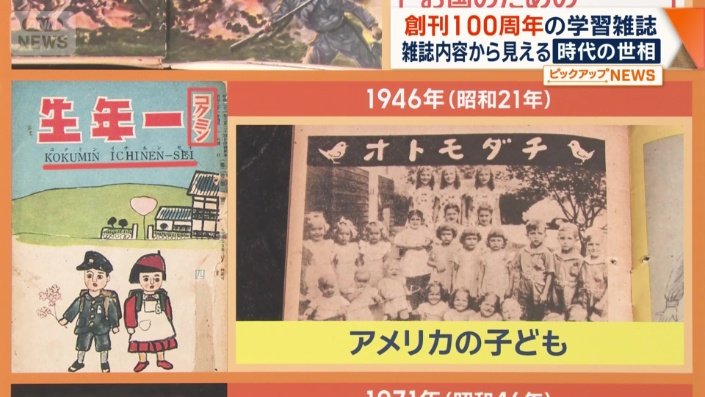

そして戦後の1946年発売の物は、タイトルが「ショウガク一年生」ではなく「コクミン一年生」となっていた。

これは、当時「国民学校令」で、小学校が国民学校に名称変更されていたためだ。GHQのアメリカ軍に配慮して、タイトルにはローマ字も使われ、「オトモダチ」を特集したページでは、アメリカの子どもたちの写真が使われていた。

明石編集長は「敗戦後、これまで敵国だったアメリカにも日本と同じようにかわいい子どもたちがいるんだよというメッセージだったのでは?」と話していた。

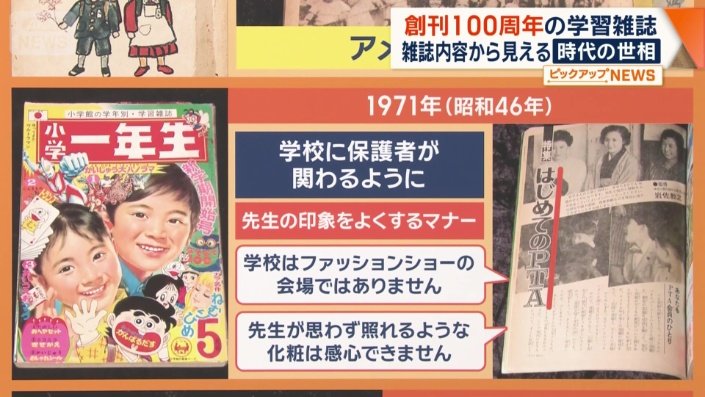

さらに高度経済成長期の1971年になると、ページ数が増え、表紙も華やかになっている。ヒーローやキャラクターが表紙に登場するようになったということだ。

この時代は「教育ママ」という言葉が出てくるなど、学校に保護者が関わるようになった。

中を見てみると「はじめてのPTA」と書かれた特集ページがある。「先生への印象をよくするマナー」として「学校はファッションショーの会場ではありません」「先生が思わず照れるような化粧は感心できません」などと、当時の保護者らへのアドバイスなどが掲載されていた。

そして令和の今は、どうなっているのだろうか。

今年発売されたものには、「人気ものレッスン」と題した「学校で友達と仲良くなるコツ」が特集されている。

明石編集長は、「子どもたちのおうち時間が増えていて、我が子のコミュニケーション能力を心配する親も増えている」ことなどを理由に、「友達と仲良くなるきっかけになれば」という思いで、特集を組んだという。

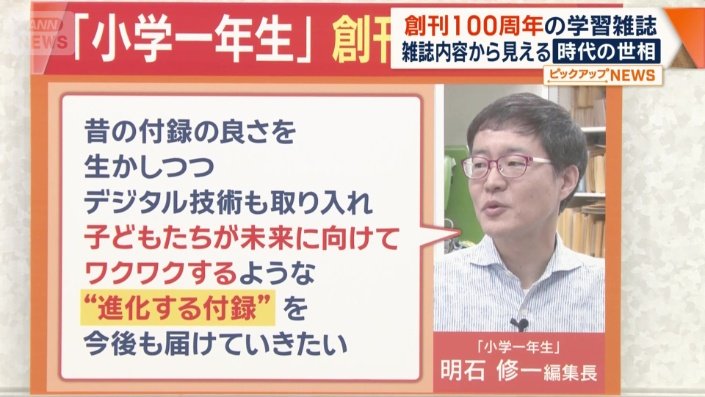

時代に合わせてきた「小学一年生」だが、今後について明石編集長は「昔の付録の良さを生かしつつ、デジタル技術も取り入れながら、子どもたちが未来に向けてワクワクするような“進化する付録”を今後も届けていきたい」と話していた。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年10月2日放送分より)