アメリカは、半年ほどの議会の混乱の末、4月24日に約610億ドル(日本円で約9兆4000億円)のウクライナ支援予算を可決し、砲弾や兵器の供与が再開された。

ウクライナ軍は戦線を立て直し、主導権を取り戻すことができるのかが注目される。

一方、ロシア国内ではウクライナ侵攻のキーマンであるショイグ国防相の側近の国防次官が逮捕された。ロシアの権力中枢で、いま何が起きているのか?

1)イワノフ国防次官逮捕 ショイグ国防相の影響力低下?

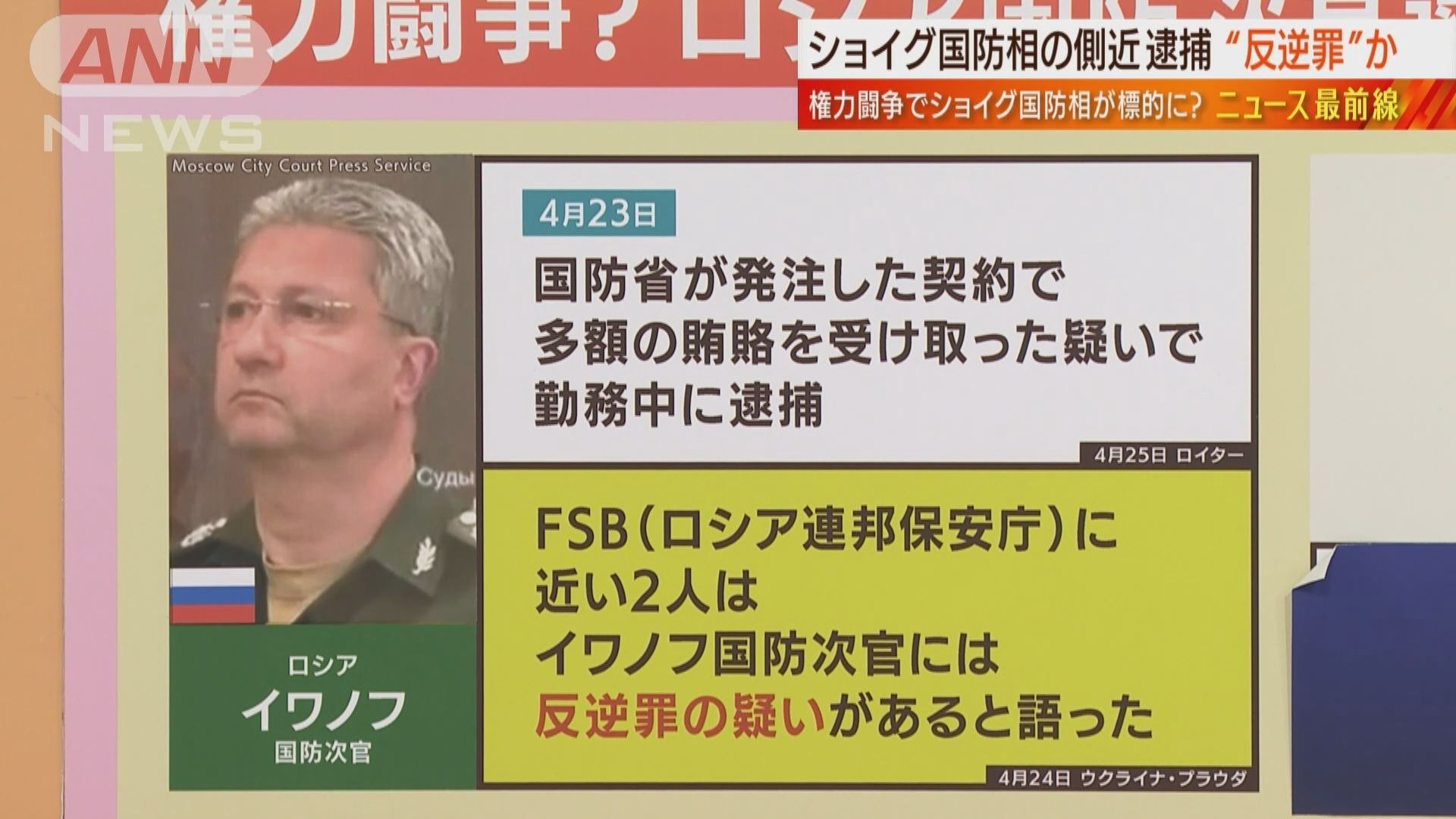

4月23日、ウクライナ侵攻を担うロシアのイワノフ国防次官が、国防省が発注した契約で多額の賄賂を受け取った疑いで勤務中に逮捕された。

「賄賂を受け取った疑い」とされるが、実は「反逆罪」の疑いから逮捕されたとも報じられている。

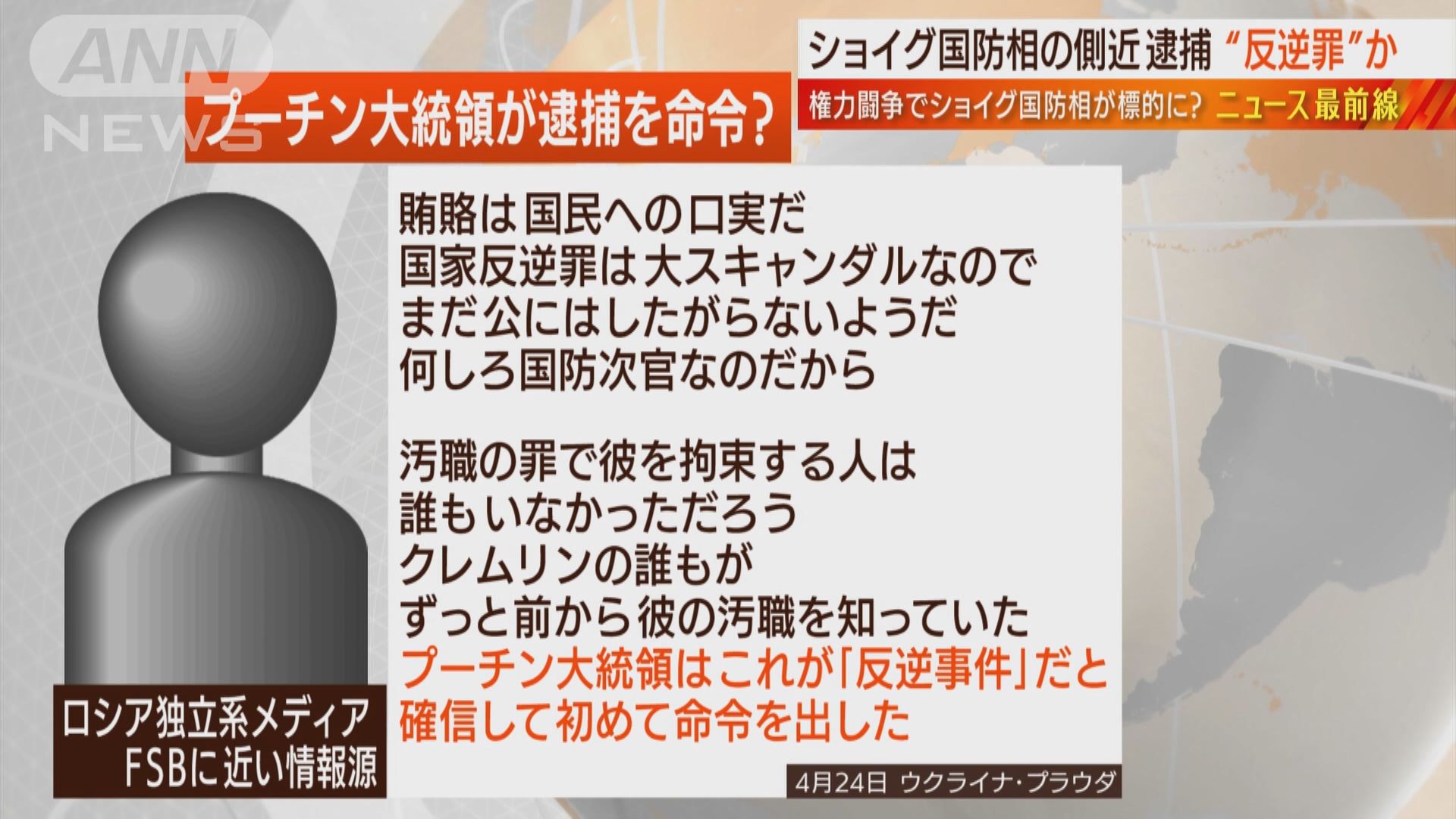

ロシア独立系メディアは、FSB(ロシア連邦保安庁)に近い情報源の見解として「賄賂は国民への口実だ。国家反逆罪は大スキャンダルなので、まだ公にはしたがらないようだ。」「汚職の罪で彼を拘束する人は誰もいなかっただろう。クレムリンの誰もがずっと前から彼の汚職を知っていた。プーチン大統領はこれが「反逆事件」だと確信して初めて命令を出した」と報じた。

逮捕されたイワノフ国防次官は、ショイグ国防相が2012年にモスクワ州知事に就任した当時からの側近で、最も近い人物の一人だとされる。

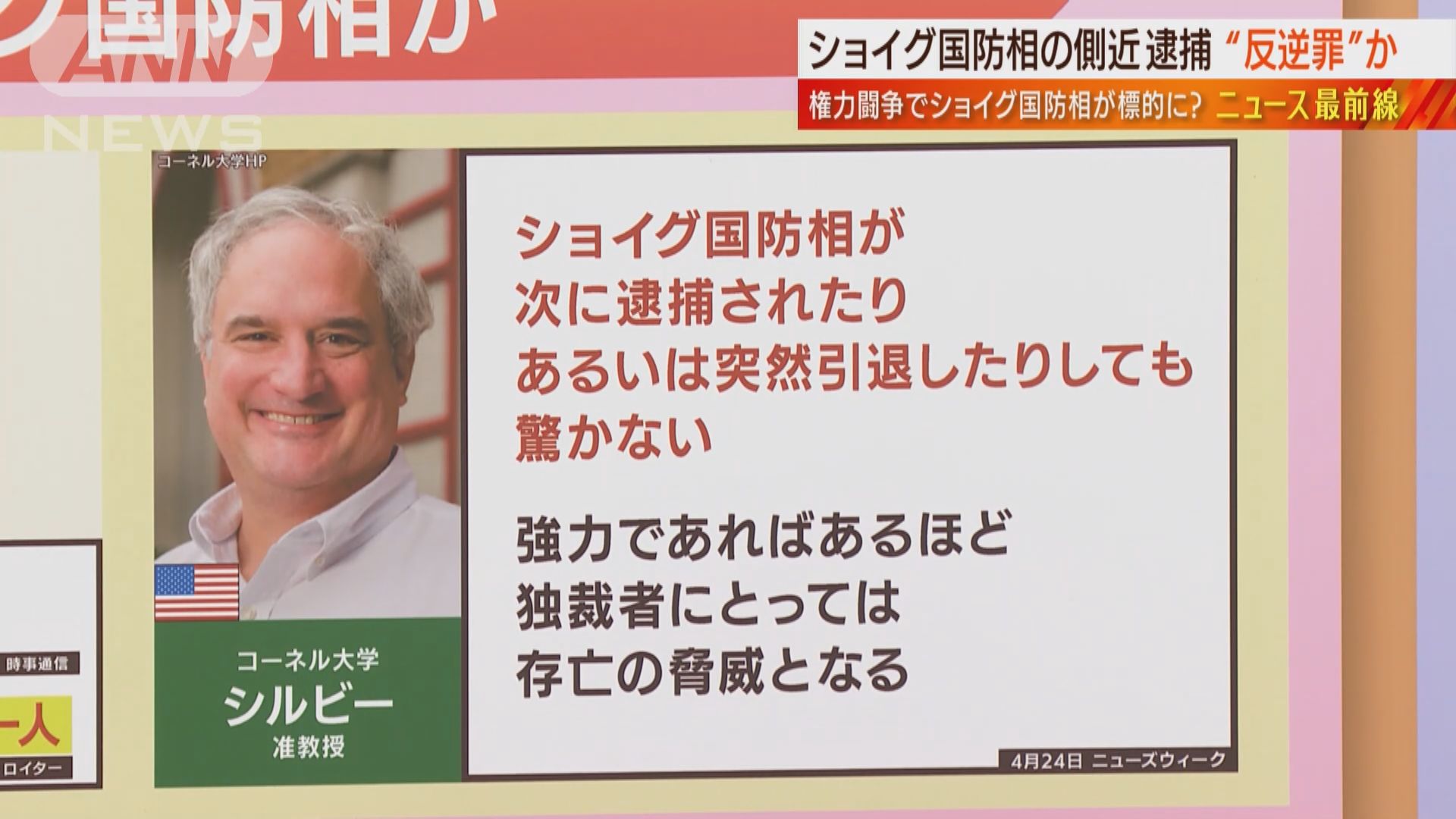

アメリカのコーネル大学の歴史学者シルビー准教授は、「ショイグ国防相が次に逮捕されたり、あるいは突然引退したりしても驚かない。強力であればあるほど、独裁者にとっては存亡の脅威となる」と、真の狙いはショイグ国防相だと指摘している。

イワノフ国防次官の逮捕について、駒木明義氏(朝日新聞論説委員、元モスクワ支局長)は、次のように述べる。

今回、逮捕に踏み切ったのは何らかの権力闘争があると思われる。ショイグもイワノフも、もともと軍人ではない。ショイグが国防相になって、政敵に囲まれる中で信頼のおける副官として連れてきた人物がイワノフであり、本当の腹心として庇護を与えてきたからイワノフは自由に行動できた。しかし、今回の立件はその庇護が役に立たない状況になっているということであり、ショイグ国防相はすでに大きなダメージを受けていると言っていい。おそらくこの立件の本丸はショイグ国防相ではないかと思う。

駒木氏は、プーチン大統領とショイグ国防相の関係について次のように分析した。

2)ついに動員強化措置に踏み出したウクライナ

アメリカによる支援再開で、今後の戦況に注目が集まる中、もう1つ重要なポイントとされるのがウクライナの「動員」の問題だ。ゼレンスキー大統領は軍の要望を受け入れる形で動員を強化するための措置に踏み切った。

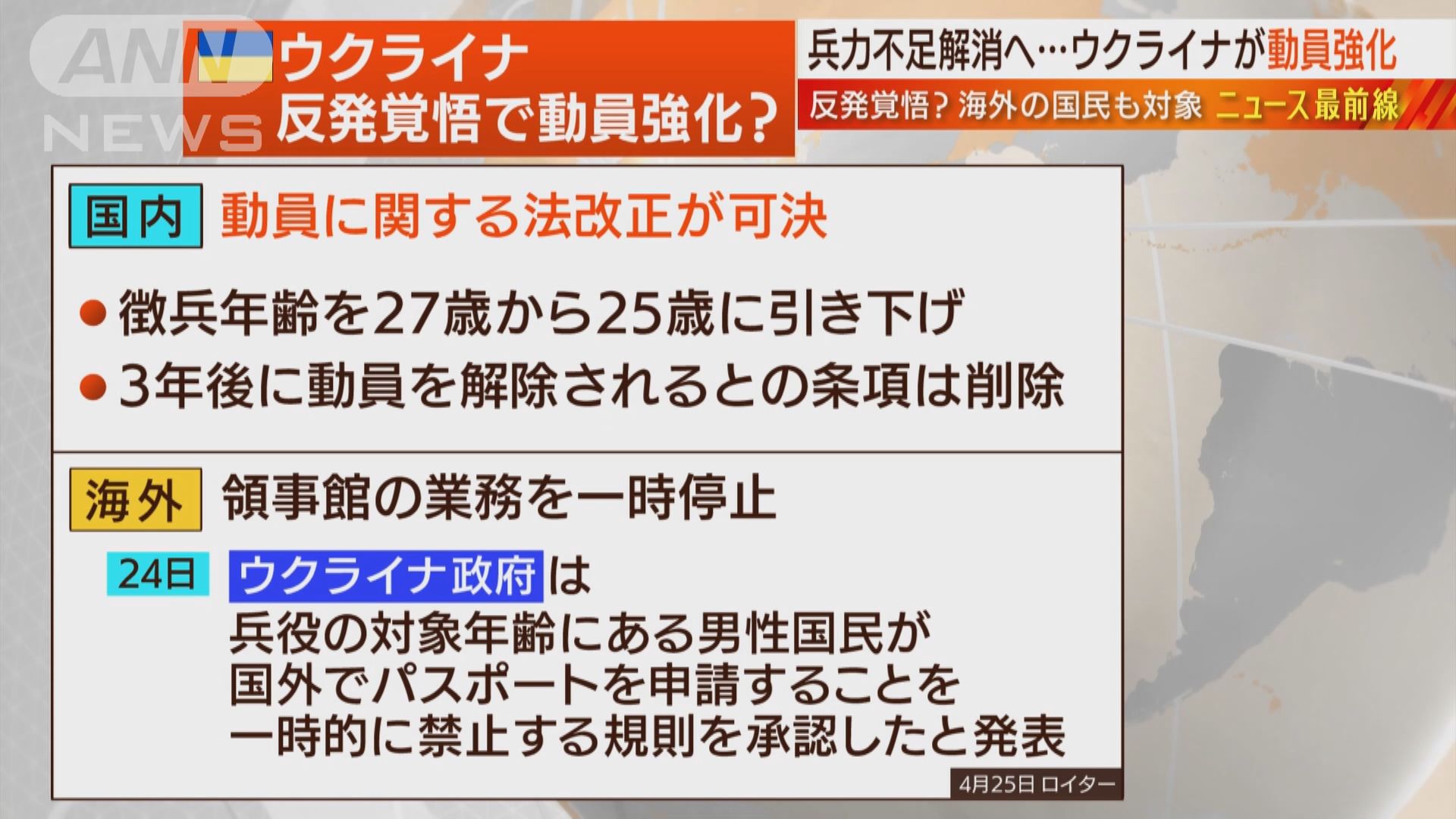

4月25日のロイター通信の報道によると、ウクライナ国内では動員に関する法改正が可決され、徴兵年齢を27歳から25歳に引き下げ、動員された兵士が3年後に動員を解除されるという条項も軍の要望を受けて削除された。

さらに、海外の領事館の業務を一時停止し、24日には、兵役の対象年齢にある男性国民が国外でパスポートを申請することを一時的に禁止する規則を承認したと発表し、海外在住の徴兵対象者にも圧力をかけている。

ウクライナの動員強化措置について、渡部悦和氏(元陸上自衛隊東部方面総監)は以下のように分析する。

今回のアメリカからの兵器等の支援によって、ウクライナ側がやっと戦える状況になる。しかし、兵器・砲弾、兵員の数、築城の3点セットをしっかりと整えて戦わないと、ロシア軍の攻勢を今年1年間、防ぎきることができないだろう、という危機感を私自身は感じている。

3)アメリカの支援再開の中、米中欧はどう動くのか?

アメリカの支援再開をプーチン大統領はどのように受け止めているのか?末延吉正氏(元テレビ朝日政治部長、ジャーナリスト)は以下のように分析する。

一方で、プーチン大統領は米国の支援再開は織り込み済みだろう。ロシアのやることははっきりしている。11月のアメリカ大統領選までに、国際世論などを含めた介入や様々な工作を続け、アメリカの大統領がトランプ氏に代わってもらいたいという狙いを続けるだろう。また、来月プーチン大統領の中国訪問が発表された。ロシアは中国から全面的な支援を受け、北朝鮮からは弾薬を購入している。米中の間でこの戦争をどうするのかという話が進んでいかないと、先行きはなかなか見えてこない。今のロシアは自ら中国のジュニアパートナーに成り下がってしまったので、中国なくしては現在の状況を継続することはできない。米中両大国間の外交も注目すべきポイントとなるだろう。

駒木明義氏(朝日新聞論説委員)は、以下のように述べた。

<出演者>

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。永田町に独自の情報を持つ。湾岸戦争など各国で取材し、国際問題に精通)

駒木明義(朝日新聞論説委員。モスクワ支局長などを歴任。クリミア併合を取材。著書に「安倍vs プーチン」などがある。国際関係の社説を担当)

渡部悦和(元陸上自衛隊東部方面総監。安全保障政策や防衛戦略などの情勢に精通。「プーチンの超限戦」など関連書籍多数)

「BS朝日 日曜スクープ 2024年4月28日放送分より」