6月15日から92カ国が参加して開催された「ウクライナ平和サミット」。

その会議の直前、プーチン大統領はウクライナに対して領土の割譲を一方的に要求した。

事実上、降伏を迫る内容で、ウクライナおよびNATOは猛反発している。

プーチン大統領が戦争終結の条件を突きつけた背景には何があるのか。

1)プーチン大統領の一方的要求に、ウクライナ猛反発

プーチン大統領は14日、ロシア外務省で高官らに向けて演説の中で、ウクライナでの戦争終結への条件について、ロシアが自国領と主張する4州、ドネツク州、ルハンシク州、ヘルソン州、ザポリージャ州からのウクライナ軍の完全撤退、さらにNATOへの加盟申請を即時取り下げること。「それが停戦と交渉開始の条件だ」と言及した。

これに対しウクライナのゼレンスキー大統領は、「一連の発言は最後通告だ。ヒトラーが『チェコスロバキアの一部をよこせ、そうすれば、ここで打ち止めにする』と言ったのと同じことだ」と、怒りをあらわにしている。

NATOのストルテンベルグ事務総長も、「これは和平の提案ではなく、さらなる侵略の提案だ。ウクライナの領土から撤退すべきはロシアだ」と非難した。

プーチン大統領がここまで詳細に戦争終結の条件に言及したことはこれまでなかったと、海外メディアも報じている。降伏勧告ともいえる条件を突き付けてきた狙いは、どこにあるのか。サンクトペテルブルクでの国際経済フォーラムを現地取材した駒木明義氏(朝日新聞論説委員・元モスクワ支局長)は、以下のように分析した。

サンクトペテルブルクの国際経済フォーラムでプーチン大統領は、「軍事紛争は最終的に何らかの協定を結ぶことで終わる。我々は、勝利に基づく合意を目指している。勝って終わる」という発言をしていた。その具体的内容を、14日に示したといえる。今回、プーチン大統領が示した強硬な態度は、対話の道を閉ざし、当面は勝利に向かって戦い続ける姿勢を鮮明にしたと言える。

2)参加国の拡大を優先した、ウクライナ平和サミット

プーチン大統領の今回の発言は、ゼレンスキー大統領が力を入れてきた「ウクライナ平和サミット」を意識してのものとみられる。

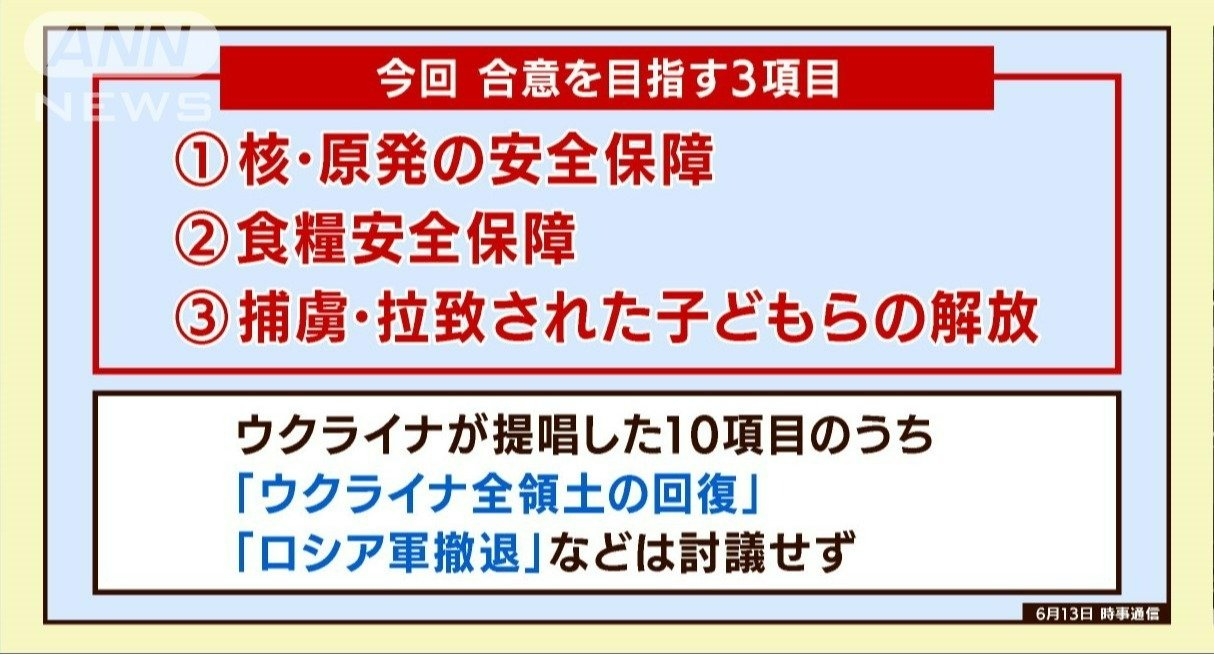

この国際会議は、ウクライナが提唱する和平案を協議するため、6月15日からスイスで行われ「核・原発の安全保障」、「食糧安保」、「捕虜や拉致された子どもの解放」の3項目を重点的に討議している。

当初、ゼレンスキー大統領は、「全領土の回復」や「ロシア軍の撤退」なども討議内容に含めていたが、討議テーマを絞り込むことで、参加国の拡大を優先したとされている。

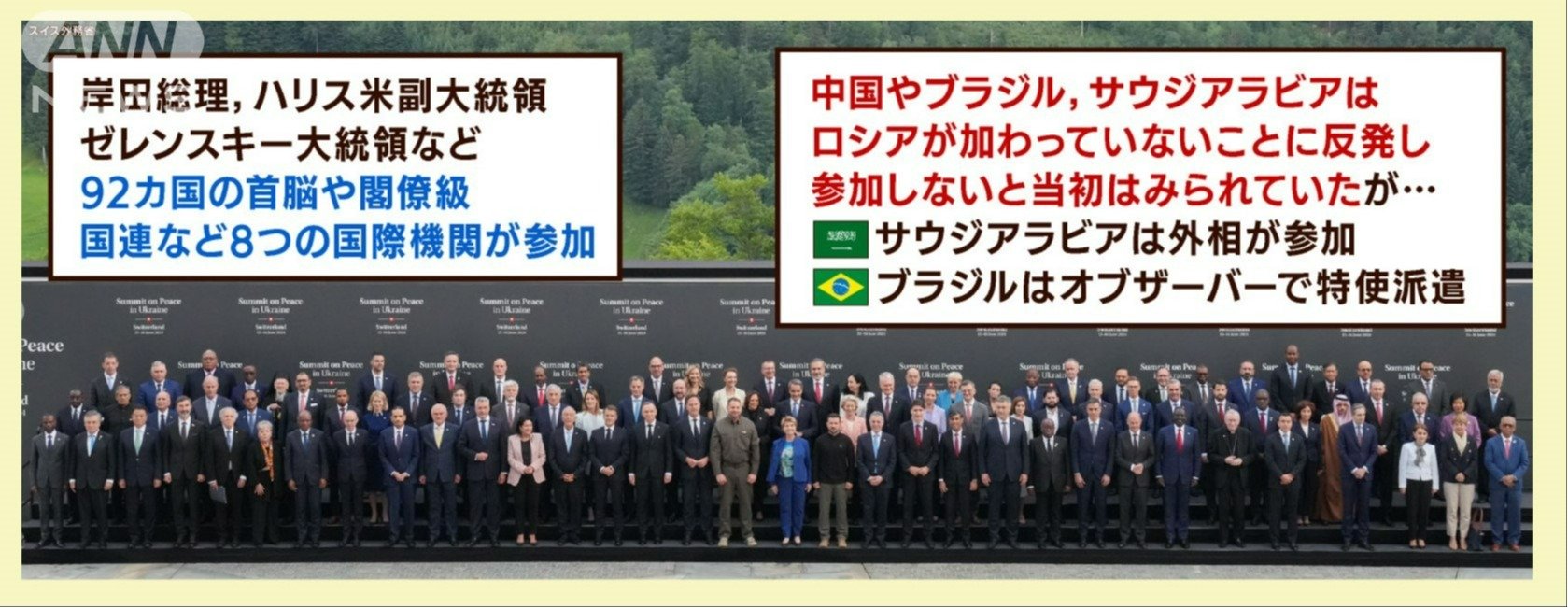

平和サミットには、岸田総理やアメリカのハリス副大統領など92カ国の首脳や閣僚級、さらに国連など8つの国際機関が参加した。中国やブラジル、サウジアラビアなどは、ロシアが加わっていないことに反発し、当初は参加しないとみられていたが、結局サウジアラビアは外相が参加、ブラジルはオブザーバーとして特使を派遣した。中国は参加していない。

駒木明義氏(朝日新聞論説委員・元モスクワ支局長)は、以下のように分析した。

戦場の状況は、まだまだ和平には程遠い状況だが、将来に繋げるため参加国を増やしたいという主催国スイスの意向も汲んで、討議を3つに絞り込むという判断をした結果、これだけ参加国が集まったということだろう。

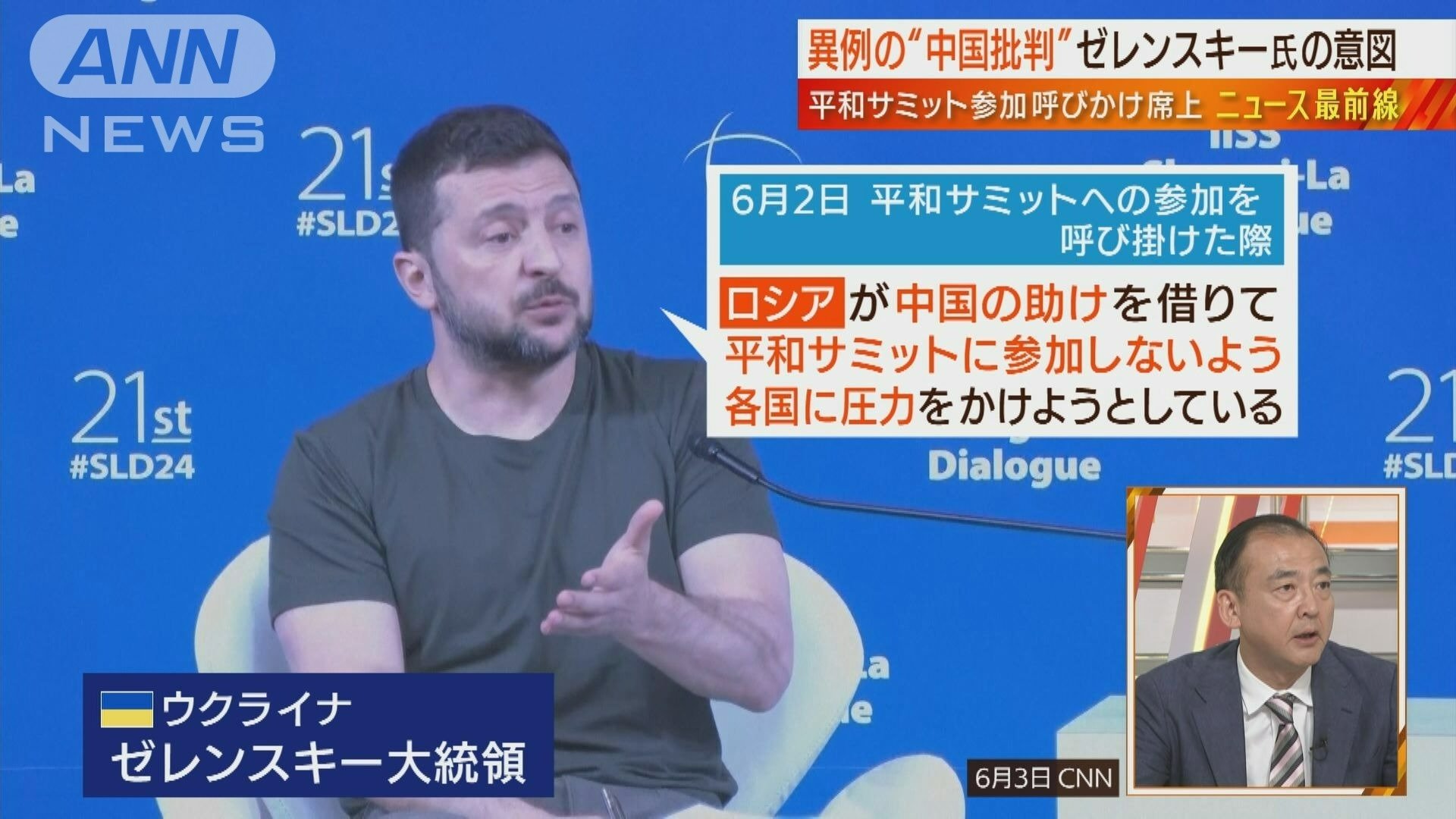

3)ウクライナ 中国への対応を方針転換か

6月2日、ゼレンスキー大統領が平和サミットへの参加を各国に呼び掛けた際、「ロシアが中国の助けを借りて、平和サミットに参加しないよう各国に圧力をかけようとしている」と発言した。駒木明義氏(朝日新聞論説委員・元モスクワ支局長)は、この発言に注目する。

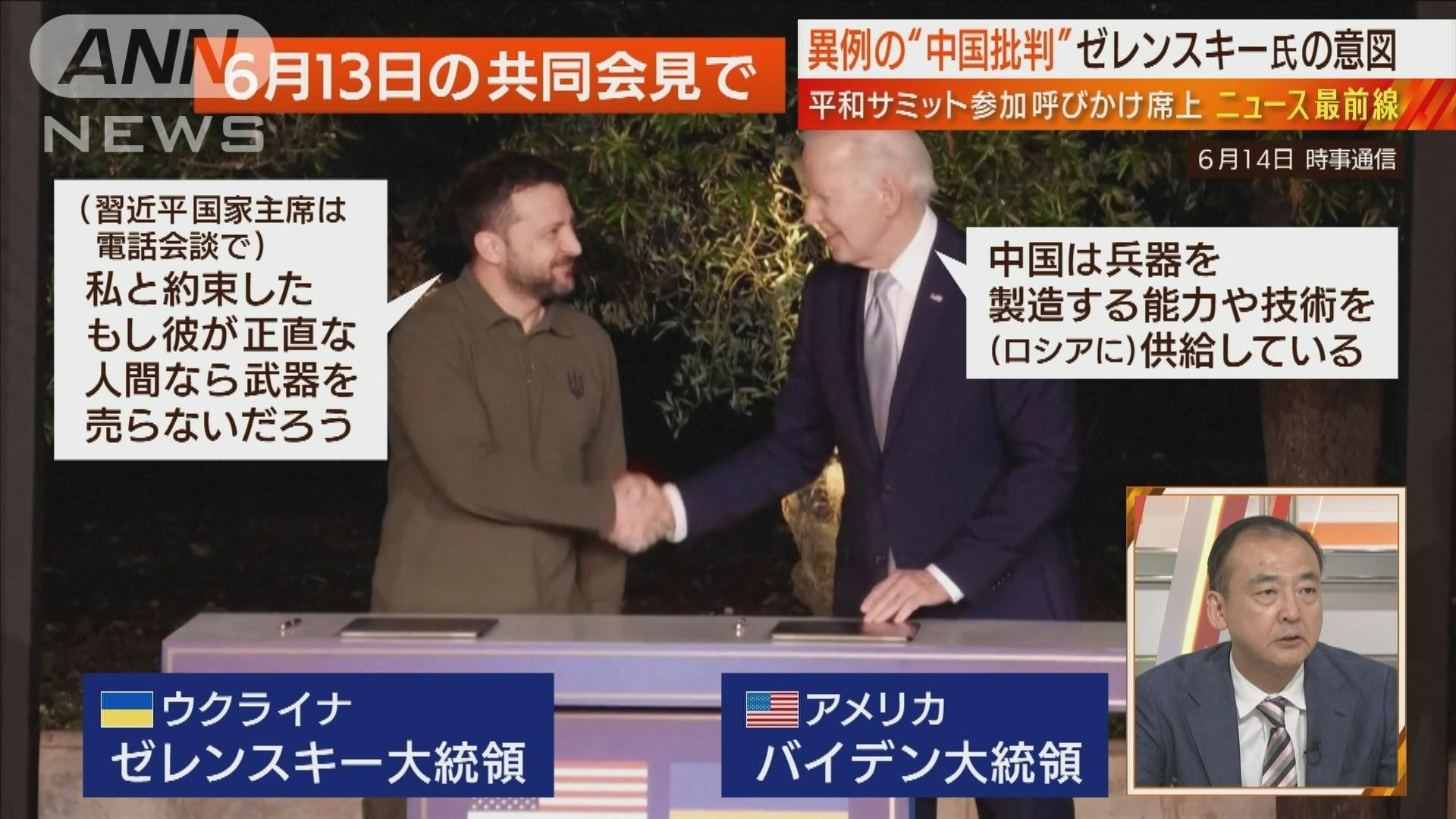

ゼレンスキー大統領は、13日のバイデン大統領との共同記者会見で、「(習近平国家主席は電話会談で)私と約束した。もし彼が正直な人間なら武器を売らないだろう」と発言した。この発言の直後、バイデン大統領は「中国は兵器を製造する能力や技術を(ロシアに)供給している」と発言した。

駒木明義氏(朝日新聞論説委員・元モスクワ支局長)は、以下のように述べた。

4)G7が打ち出した新たな対ロシア制裁 対象に中国企業も

ゼレンスキー大統領が中国に対して厳しい姿勢に転じたのと呼応するように、イタリアでのG7サミットも中国への新たな警告に踏み切った。

採択されたG7首脳宣言では、「ロシアとの軍事転用可能な技術・部品の取引に関与すれば、中国の金融機関をG7の金融ネットワークから締め出す」としている。

ロシアへの経済制裁の対象に、中国の金融機関も組み込もうとするG7の動きについて、末延吉正氏(ジャーナリスト・元テレビ朝日政治部長)は、以下のように分析した。

さらに今回のG7サミットでは各国が、凍結したロシア中央銀行の資産をウクライナ支援に活用することで合意した。これらは今後のNATOの戦い方の中で実質的な意味を持ってくるのではないか。

ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中、ロシア国内の様子はどうなっているのだろうか?

サンクトペテルブルクでの国際経済フォーラムを取材した駒木明義氏(朝日新聞論説委員・元モスクワ支局長)は以下のように語った。

サンクトペテルブルクはいまも昔と変わらず美しく、人々は親切で、表情もおだやかで、平穏な日常を送っているように見える。だからこそ、人々がどこまで紛争を想像できているのだろうかと、私はやるせない気持ちを強く感じた。いま自分の国がしていることについて、悩んだり、考えたり、憤ったりしている人たちももちろんいるが、多数派ではなく、あまり表立っては出てくることがない。

経済面でも、ロシア国内では影響を受けている人たちもいるが、目立って悪化しているということはなく、全体としては踏みとどまっているという印象を感じた。

<出演者>

駒木明義(朝日新聞論説委員。モスクワ支局長などを歴任。クリミア併合を取材。著書に「安倍VSプーチン」などがある。国際関係の社説を担当)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争など各国で取材し、国際問題に精通)

「BS朝日 日曜スクープ 2024年6月16日放送分より」