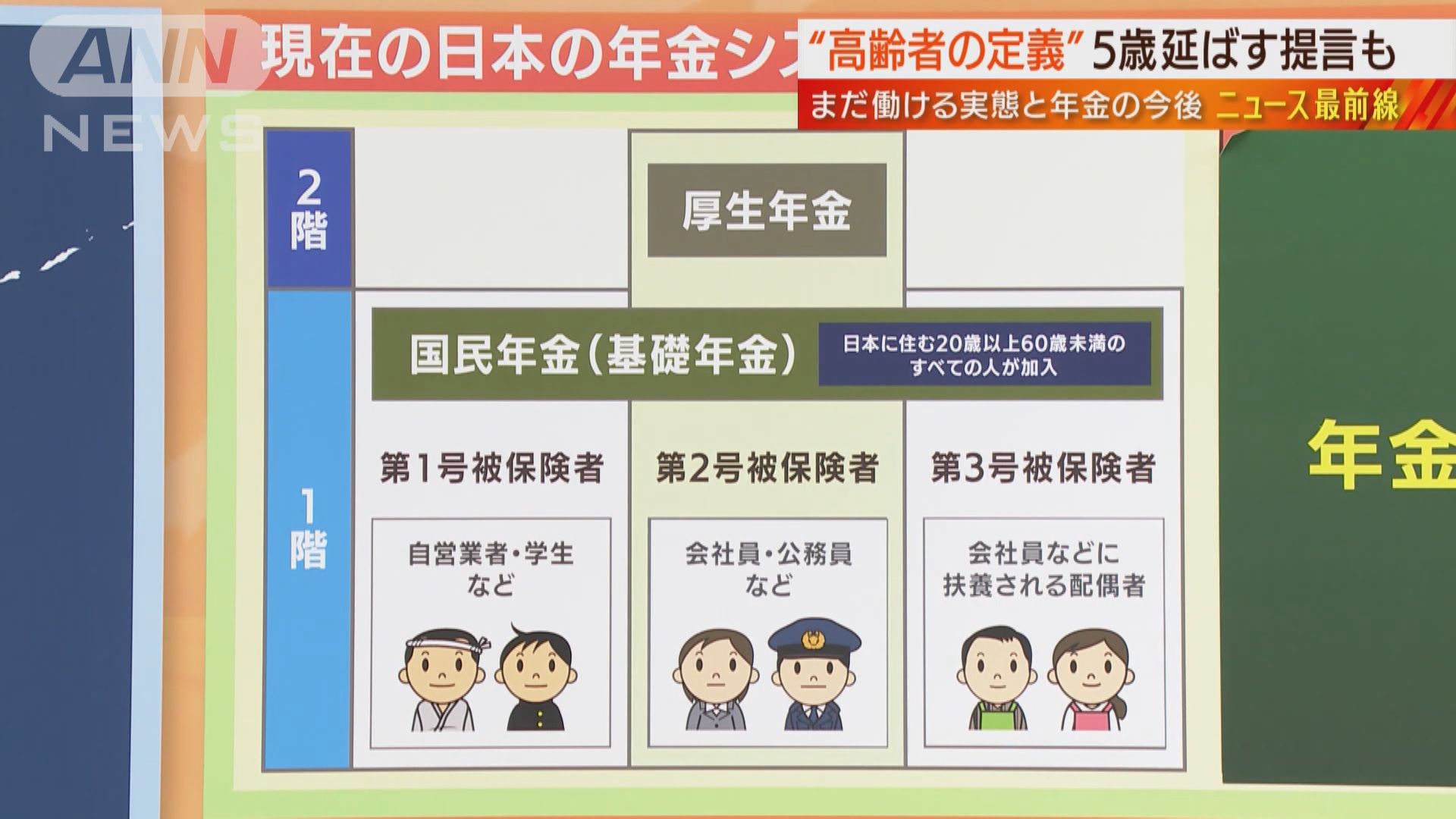

1)2025年の年金制度改正に向けて進む議論 日本の公的年金制度とは

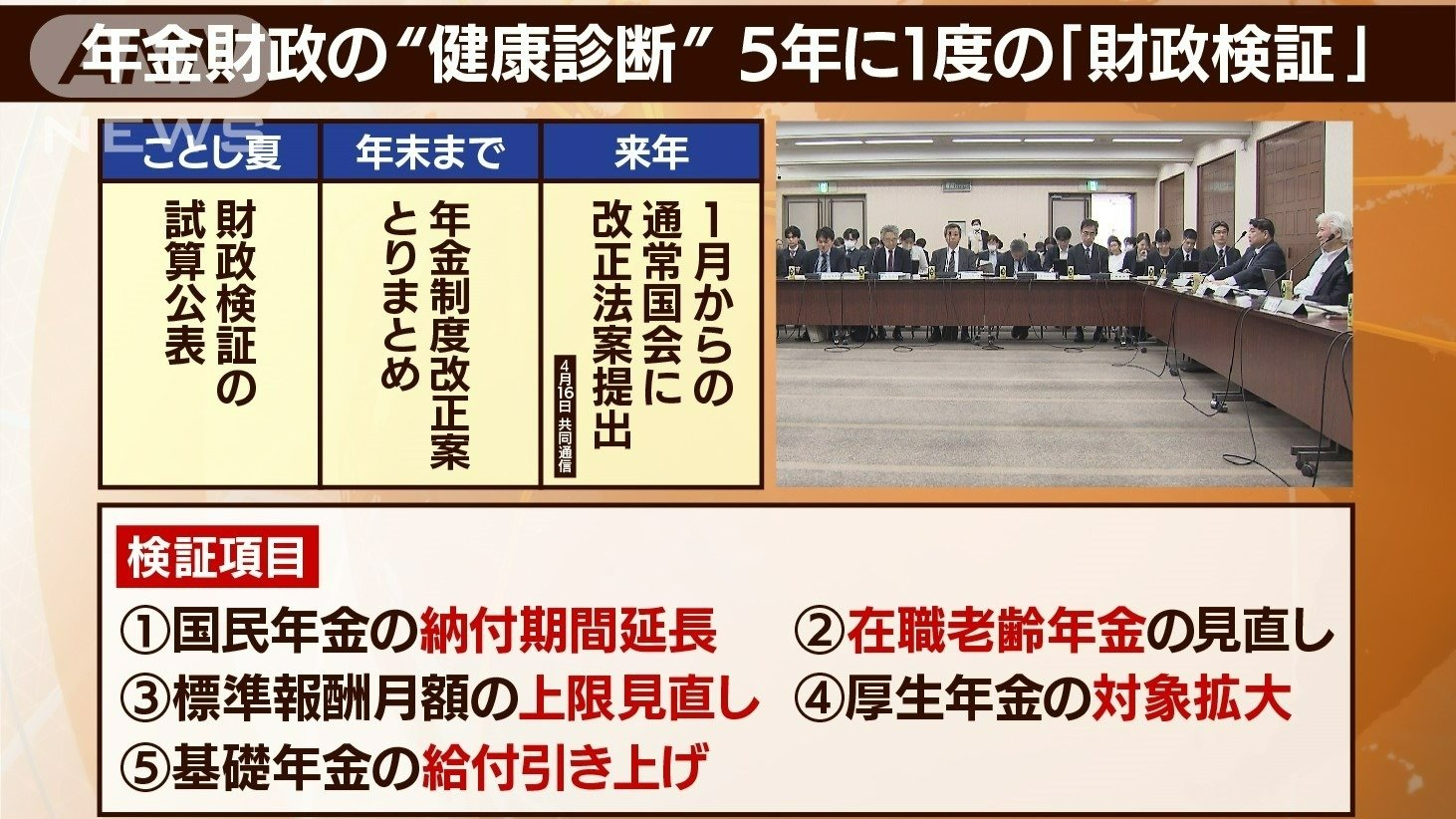

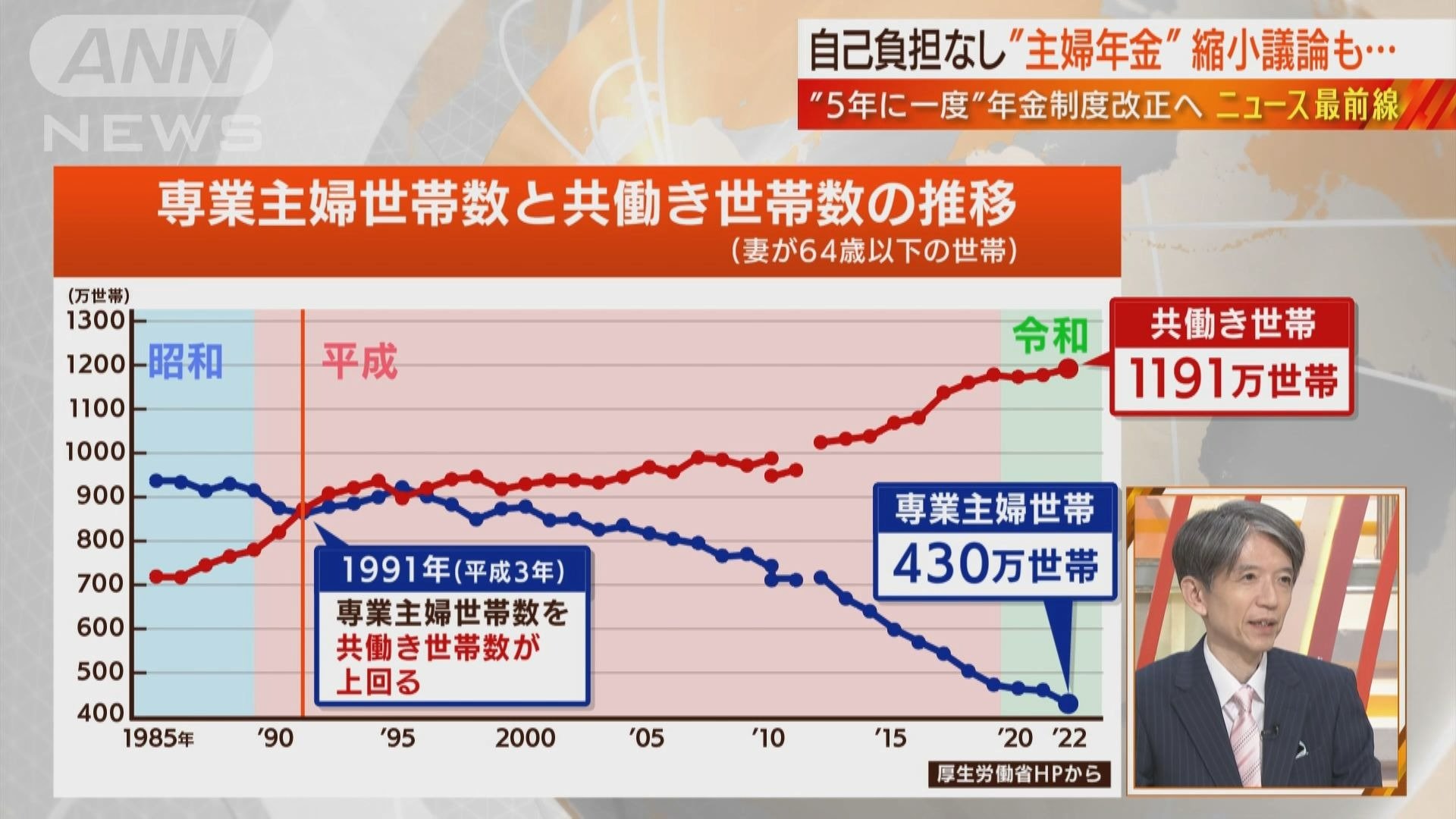

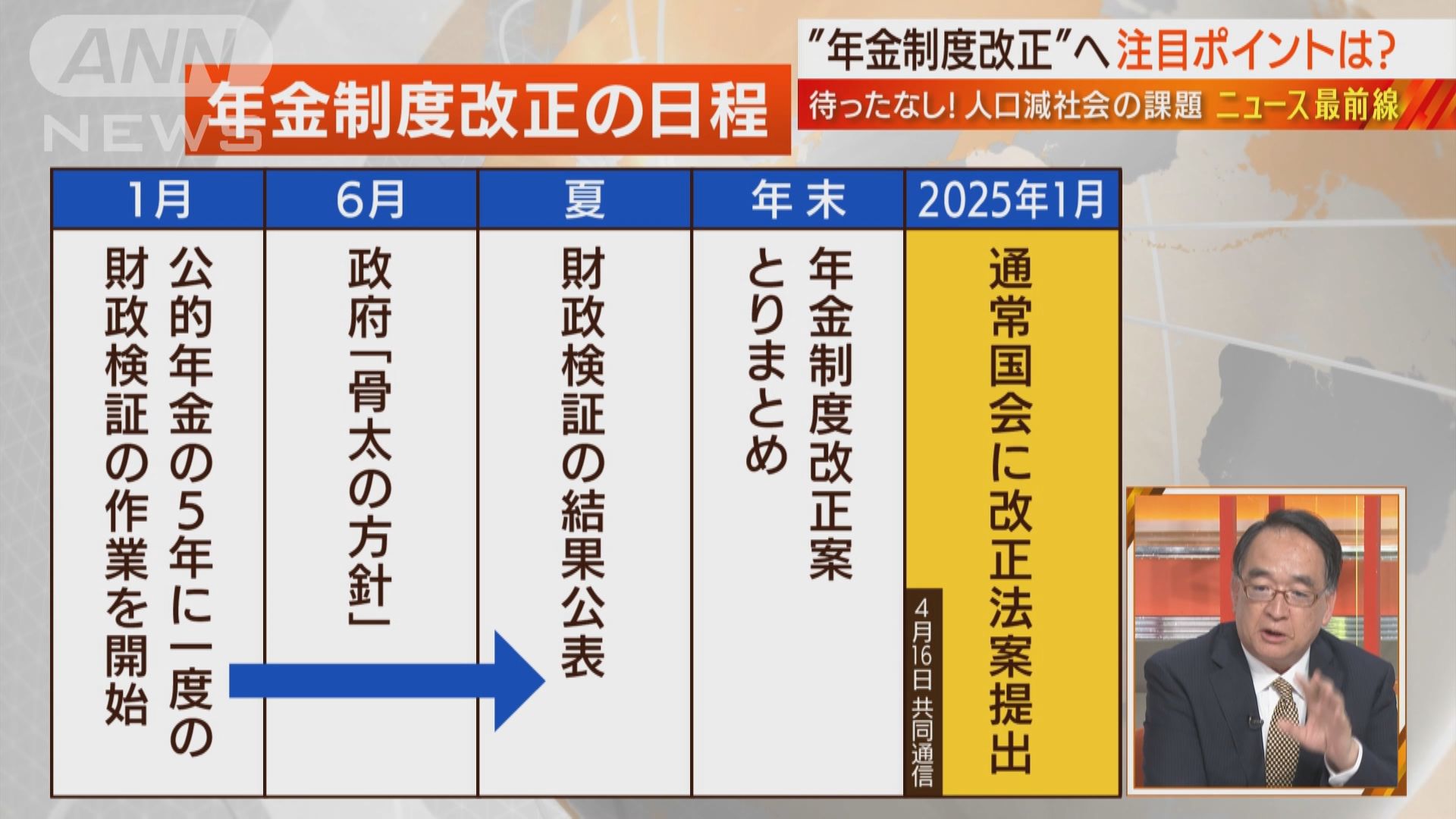

2024年は年金制度にとって重要な5年に一度の「財政検証」の年だ。夏には検証結果が公表され、年末までに年金制度改正案がまとめられる。来年1月の通常国会に年金制度改正の関連法案が提出される見通しだ。年金の制度改正に向け現在、「国民年金の保険料納付を65歳まで5年延長」した場合の試算や、「第3号被保険者(いわゆる“主婦(主夫)年金”制度)縮小の可能性」など様々な議論が行われている。

日本の公的年金について、田中秀明氏(明治大学・公共政策大学院専任教授)は以下のように指摘する。

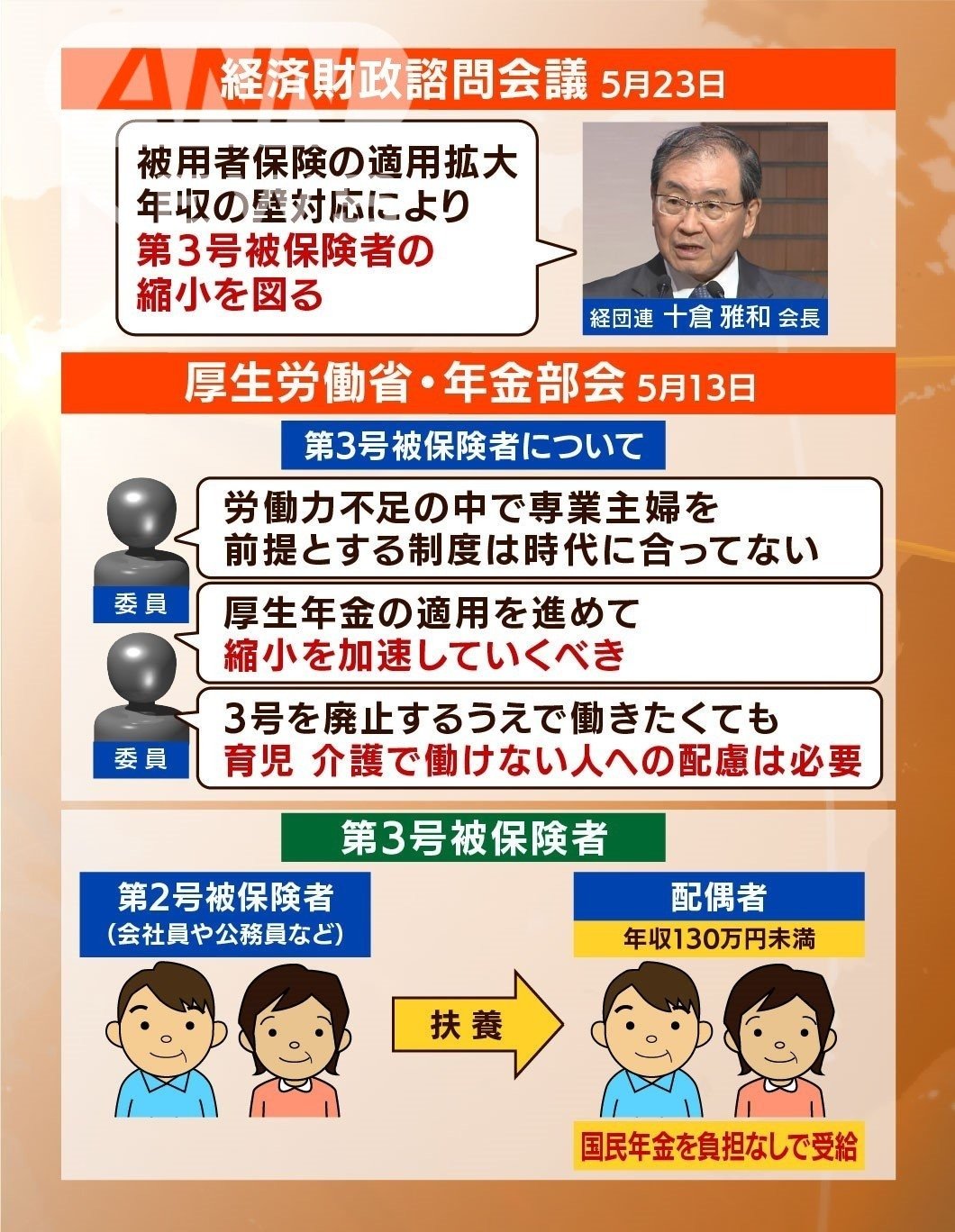

5月23日の経済財政諮問会議で経団連の十倉会長は、「被用者保険の適用拡大、年収の壁対応により、第3号被保険者の縮小を図る」と提言した。

13日の厚労省の年金部会でも「第3号被保険者」について、「労働力不足の中で専業主婦を前提とする制度は時代に合っていない」、「厚生年金の適用を進めて縮小を加速していくべき」など、委員からは様々な意見が出された。

一方で、「3号制度を廃止する上では、働きたくても育児・介護で働けない人への配慮は必要」といった意見も出されている。

会社員などに扶養される配偶者の第3号被保険者は、原則として年収130万円未満で年金保険料の負担はないが、国民年金を受給することができる。(2024年度は満額受給で月に6万8000円)

2)第 3 号被保険者”主婦(主夫)年金”制度縮小も…厚生年金の適用拡大か

厚生年金の適用を拡大し、いわゆる”主婦(主夫)年金”とも呼ばれる第 3号被保険者を縮小する議論が出ていることについて、田中秀明氏(明治大学・公共政策大学院専任教授)は以下のように分析した。

加谷珪一氏(経済評論家)は、この動きの背景を以下のように分析する。

3)第 3 号被保険者問題と「2 つの年収の壁」

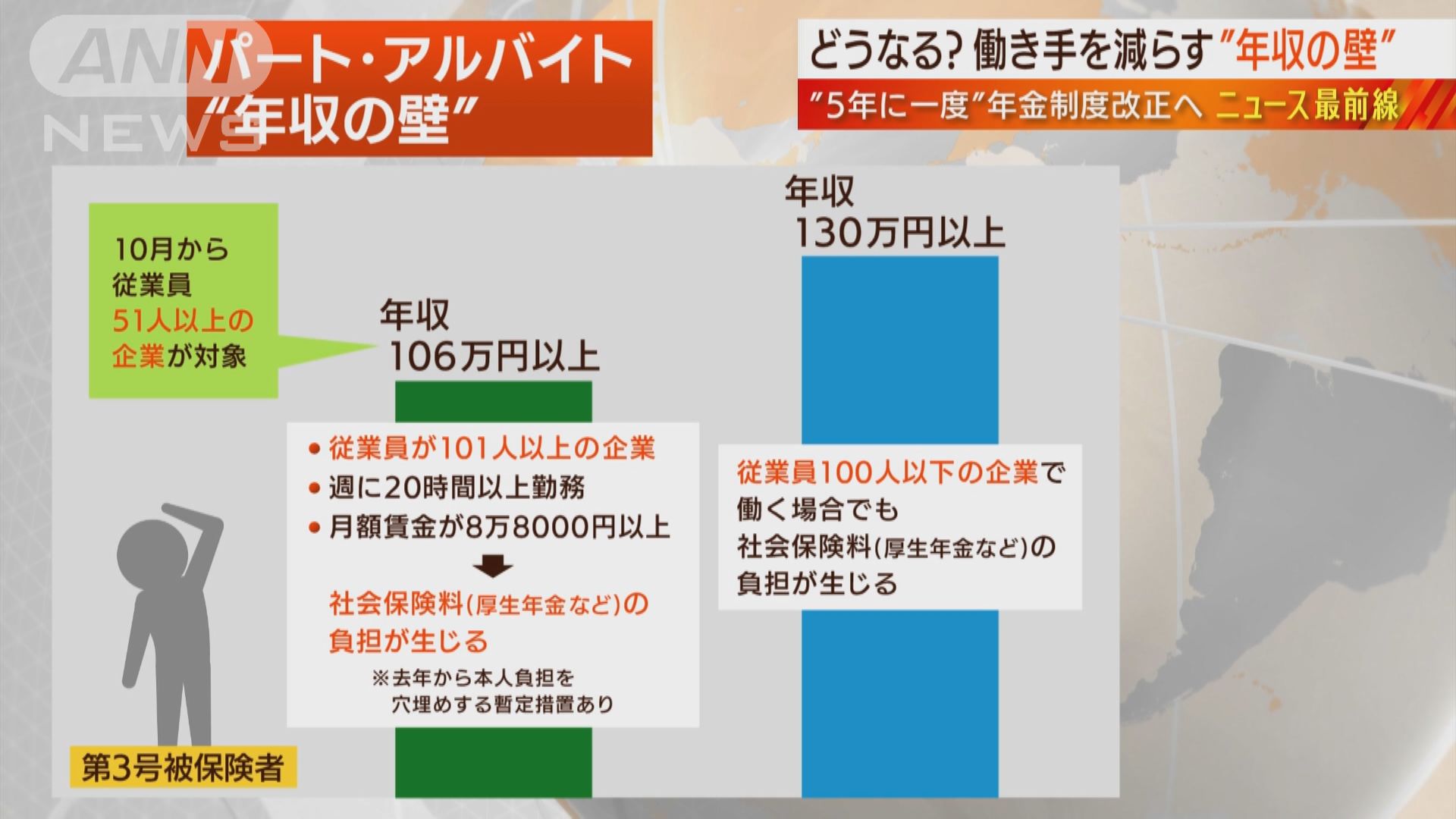

人口減少社会の中、働き手を増やすため、着手されようとしているのが「年収の壁」の改革だ。社会保険料の支払いが発生して、手取りが減ることから、パートで働く主婦が気にしていたとされるのがこの「年収の壁」だ。

第3号被保険者」は保険料負担を免除されているが、「年収 106万円以上」と「年収 130万円以上」の「2つの壁」があるとされる。

まず「年収 106万円以上」の壁は、従業員が 101人以上の企業で働き、週に20時間以上勤務するなどの条件を満たした場合、厚生年金などの社会保険料の負担が生じるというものだ。さらに「年収 130万円以上」の壁は、企業の規模にかかわらず、年収が 130万円以上になると厚生年金などの社会保険料の負担が生じることになる。今年の 10 月からは制度が改正され、年収が 106万円を超える場合、従業員 51人以上の企業でも社会保険料の負担が生じる。ただし、厚生年金の保険料を負担することで、年金受給額が増えていくメリットもある。

この「年収の壁」の条件を見直して第3号被保険者を減らし、厚生年金の対象者となる第2号被保険者を増やしていこうという改革案も出ている。厚生年金の適用を拡大する考えを、加谷珪一氏(経済評論家)は以下のように見ている。

岸田政権は、この問題への対応をどのように推し進めていくのか。田中秀明氏(明治大学・公共政策大学院専任教授)は以下のように分析した。

国民年金保険料は現在、毎月 1人、1万6980円。これに対し、厚生年金に加入する月額賃金の下限は8万8000円になっている。これに保険料率 18.3%を乗じて、保険料を計算するが、それは労使合わせて 1万6104円(個人負担は半額の 8052円)。適用対象の拡大とは、この下限の月額賃金を 7万円や 6万円に下げるものである。そうすると、現在でも労使合計の負担は国民年金より安いが、更に安くなる。国民年金保険料より安いにもかかわらず、基礎年金部分に加えて報酬比例部分も受給できる。国民年金の場合、基礎年金だけである。もし、全ての国民が厚生年金に加入している場合、適用拡大は正しい政策だが、実際にはそうなっていないので、これは著しい問題があることを認識しなければならない。

年金の制度改正については、下図のようなスケジュールで議論が進められていく予定だ。

今後注目のポイントについて、木内登英氏(野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト)は、次のように指摘する。

<出演者>

田中秀明(明治大学・公共政策大学院専任教授。85年に大蔵省入省。内閣府参事官を経て、現職。老後の最低保障を視野に、年金制度改革を提唱)

加谷珪一(経済評論家。日経BP記者、野村系投資ファンドを経て独立。中央省庁へのコンサル、金融、経済、二次など多方面で執筆活動)

木内登英(野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト。2012年、日銀審議委員に。任期5年で金融政策を担う。専門はグローバル経済分析)

「BS朝日 日曜スクープ 2024年5月26日放送分より」