通常国会も残り1カ月余り、最大のテーマである「政治資金規正法」改正案は与党内で折り合いがつかなかった。自民党が単独で法案を提出する異例の展開をみせている。

1)自民と公明 政治資金規制法改正案で別れる主張

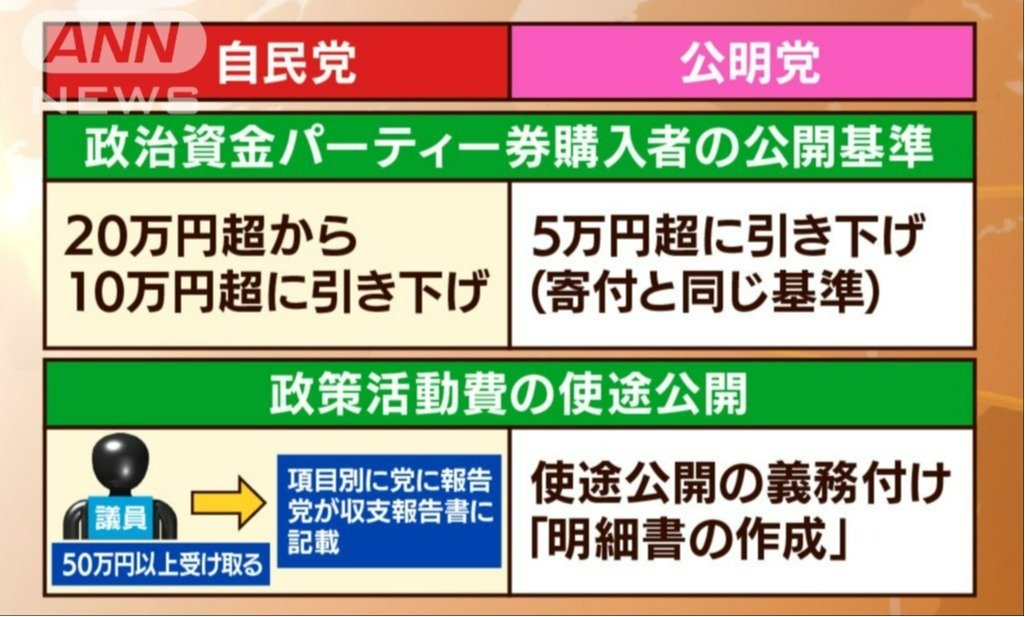

自民党と公明党が折り合えなかった項目は二つある。一つ目は「政治資金パーティー券購入者の公開基準」だ。自民党は現在の「20万円超」の基準を「10万円超に引き下げ」を主張、公明党は「5万円超への引き下げ」を求めていた。

二つ目は、「政策活動費の使途公開」だ。公開には合意したものの、自民党は「政党から50万円以上受け取った議員が項目別に党に報告し、党が収支報告書に記載」と“項目別の公開”を主張したのに対し、公明党は「明細書の作成」を義務付けるとし、違いが残った。

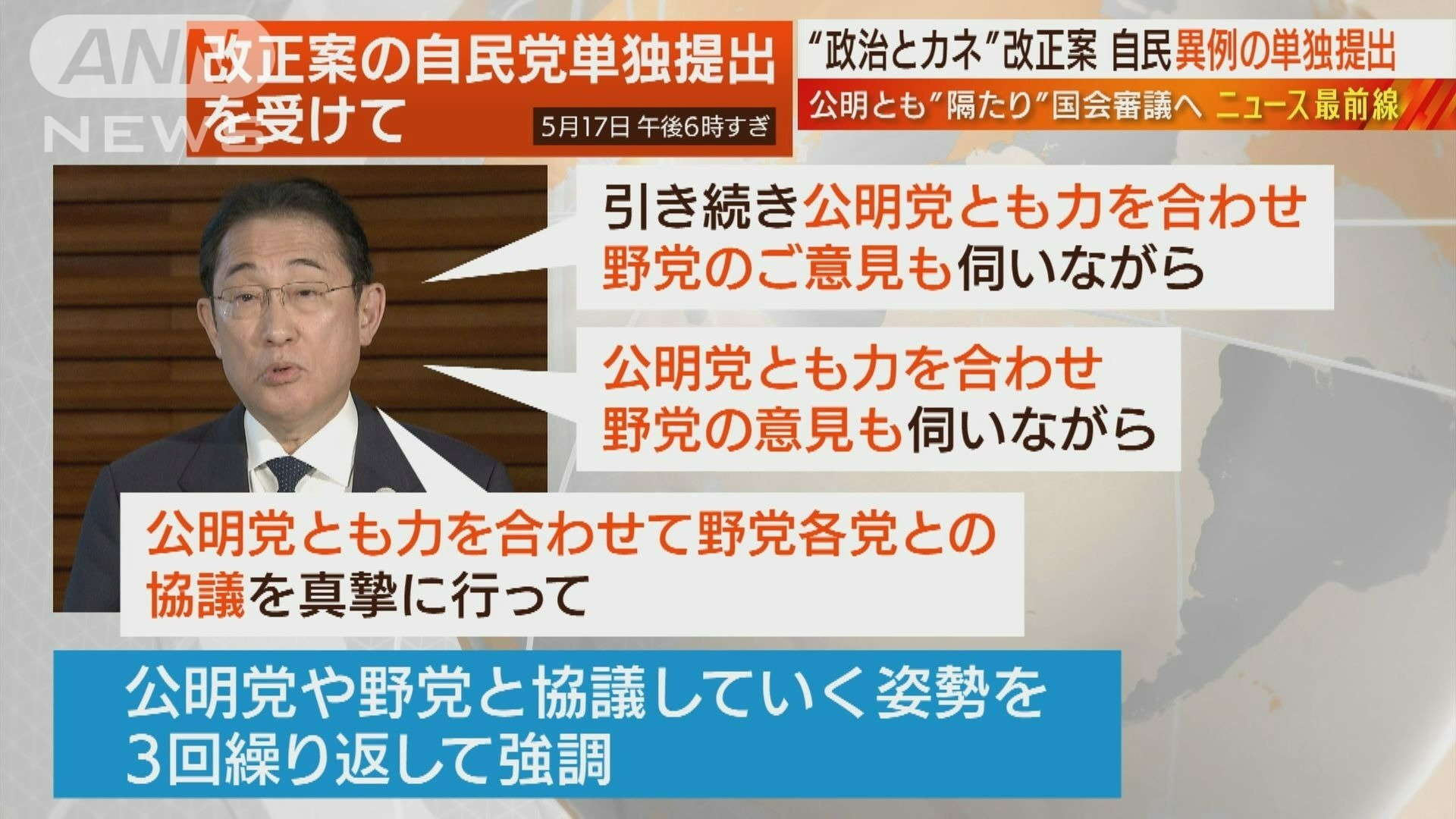

岸田総理は、5月17日の夕方、自民党が改正案を単独提出したことを受けて、「引き続き公明党とも力を合わせ野党のご意見も伺いながら」、「公明党とも力を合わせ野党の意見も伺いながら」、「公明党とも力を合わせて野党各党との協議を真摯に行って」などと、公明党や野党と協議していく姿勢を、同じ会見の中で3回繰り返して強調した。

自公連立政権について研究し、著作もある中北浩爾氏(中央大学法学部教授)は、なぜ公明党がここまで反発したのかについて以下のように分析する。

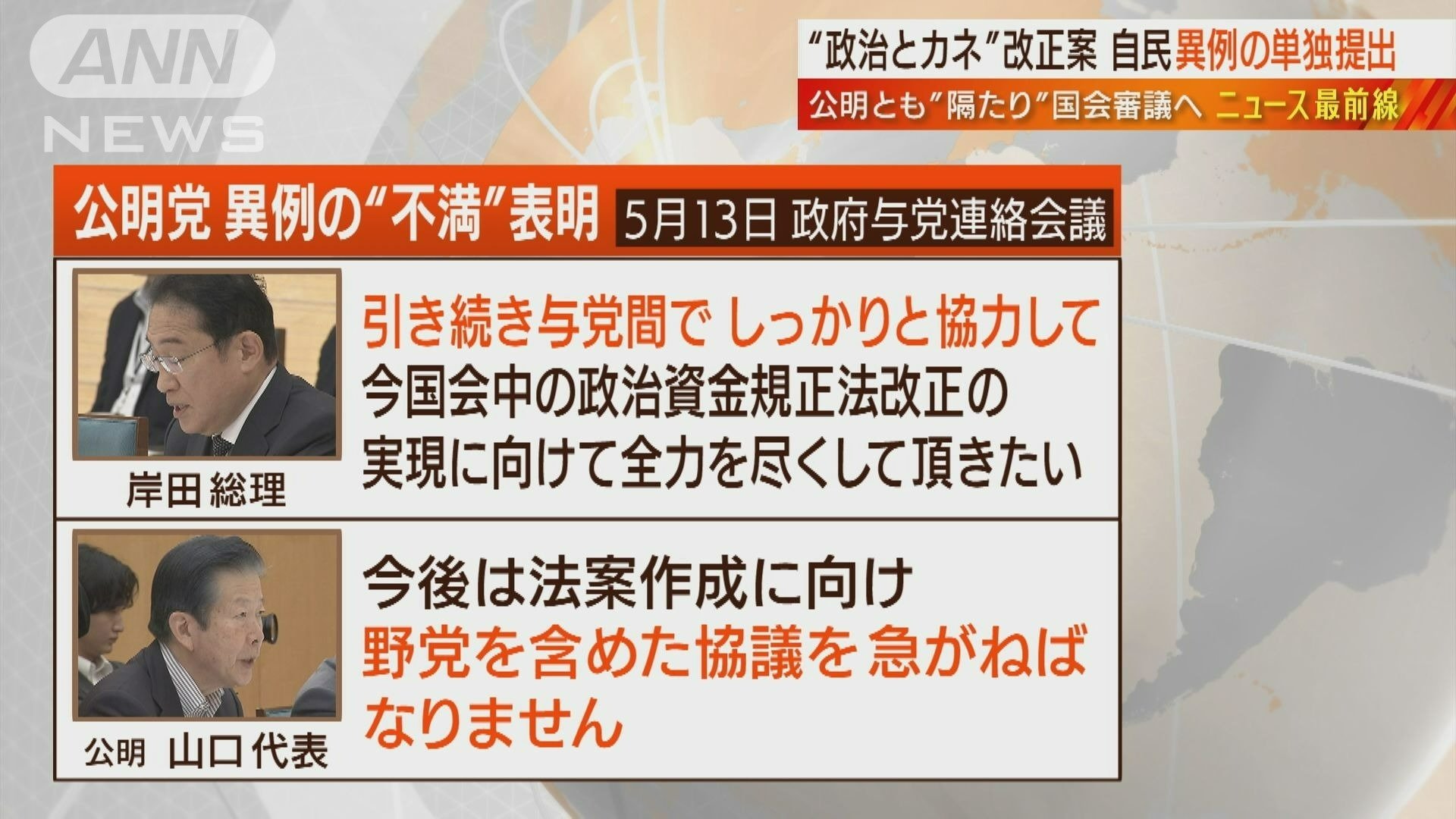

5月13日の政府与党連絡会議では、岸田総理と公明党の山口代表の与党2人のトップの方針が食い違う瞬間もみられた。

この協議では、岸田総理が「引き続き与党間でしっかりと協力して、今国会中の政治資金規正法改正の実現に向けて全力を尽くしていただきたい」と“与党間の協力”を強調したが、山口代表は「今後は法案作成に向け野党を含めた協議を急がねばなりません」と“与野党の協議”を求めた。

久江雅彦氏(共同通信社編集委員兼論説委員)は、以下のように分析する。

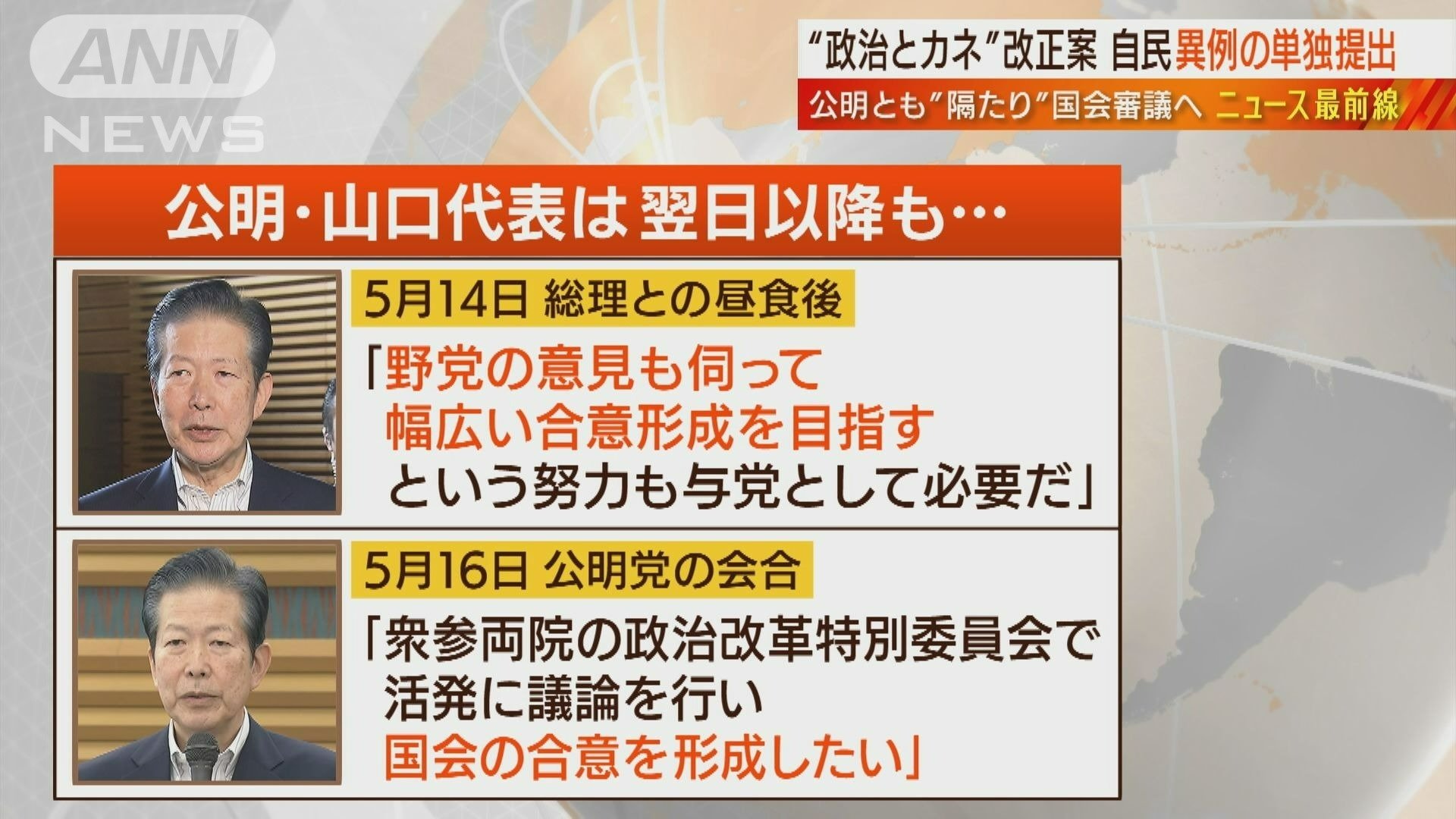

さらに5月14日、岸田総理との昼食後、山口代表は記者団に対し「野党の意見も伺って、幅広い合意形成を目指すという努力も与党として必要だ」と発言、16日の党会合でも「衆参両院の政治改革特別委員会で活発に議論を行い国会の合意を形成したい」とするなど、連日、与党優先ではなく与野党での合意形成を繰り返し主張、自民党に釘を刺している。

末延吉正氏(元テレビ朝日政治部長、ジャーナリスト)は以下のように分析する。

2)自公は「連座制」導入には合意だが… 「確認書」による議員の責任はどこまで?

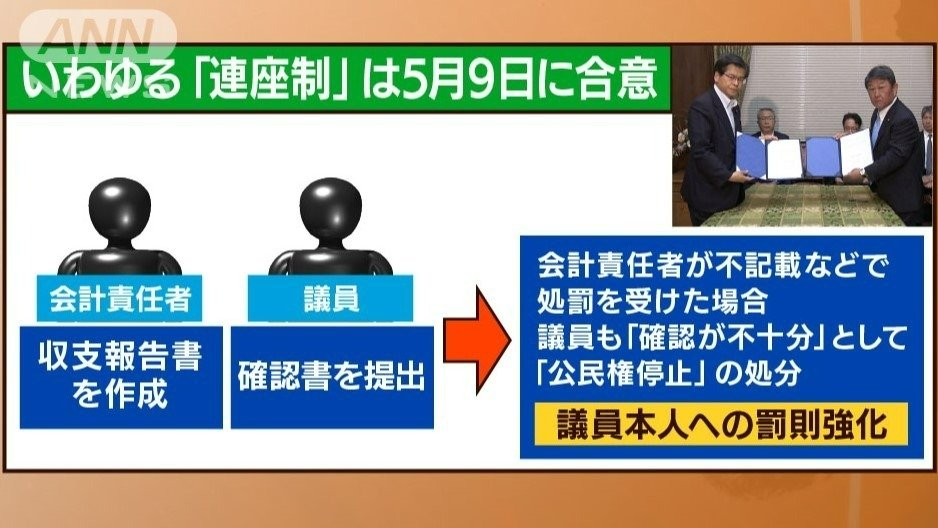

裏金問題の再発防止策として導入を求める声が高かったのが、議員本人の責任を問う「連座制」の導入だ。既に5月9日に自民党と公明党の間で合意をしており、今回自民党が単独で提出した改正案にも盛り込まれている。

今回の、いわゆる「連座制」の内容は、まず会計責任者が収支報告書を作成し、その収支報告書に対し議員が確認したという「確認書」を提出するというものだ。

もし会計責任者が不記載などで処罰を受けた場合、議員も確認不十分として「公民権停止」の処分となり、議員本人への罰則が強化されるという内容だ。

しかし野党からは、「確認書で確認はしたが気づかなかった」という“言い逃れ“ができるのでは、という声が上がっている。確認書方式は実際にどこまで効果があるのか。再発防止の抑止効果について、中北浩爾氏(中央大学法学部教授)は、以下のように語る。

しかし、今回は非常にわかりづらい。「議員が十分な確認をしないで確認書を交付したときには刑罰に課す」ということは、確認をしたら刑罰は課されないのか?とも読めてしまう。ただ、自民党関係者に取材すると、「確認をしたのに気づかなかった」という言い訳は成立しづらく、共犯に問える可能性があり、連座制的な制度として作動するという声もある。こうした判断は法律の専門家ではないとわかりづらく、そこは問題だと思う。

野党案のように「収支報告書にサインさせる」のならば、議員は直接に責任を負うわけだが、確認書というものを1枚かませることにどんな意味があるのか?抜け道ができているのではないか?という疑念がある。国会の質疑の中で、徹底した議論を重ねて疑念を解決しておく必要がある。

久江雅彦氏(共同通信社編集委員兼論説委員)は、以下のように分析する。

末延吉正氏(元テレビ朝日政治部長、ジャーナリスト)は、議論のあり方について以下のように語った。

そのために自民党内部からもっと積極的にこの問題を解決していくという強い意志や誠意を見せていく必要がある。批判されたから渋々やっているというような政治姿勢のままでは、国民の不信はぬぐえないだろう。

<出演者>

久江雅彦 (共同通信社編集委員兼論説委員、杏林大学客員教授。永田町の情報源を駆使した取材・分析に定評)

中北浩爾(政治学者 中央大学法学部教授。専門は政治学。自民党の歴史などに精通。著書に『自民党−「一強」の実像』『自公政権とは何か』など多数)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。永田町に独自の情報を持つ。湾岸戦争など各国で取材し、国際問題に精通)

「BS朝日 日曜スクープ 2024年5月19日放送分より」