3人工知能(AI)開発の分野でも、米国と中国の覇権争いが激化するのは必至だ。中国のスタートアップ企業、ディープシーク(DeepSeek)が米国の大手IT企業に匹敵する生成AIモデルを、はるかに低いコストで開発したと発表した。使用にあたっての注意点は?専門家は、日本勢を含む他国の開発者が参入するチャンスも生じると指摘する。

1) 中国企業が“低コスト”AI開発 米国の対抗策は…

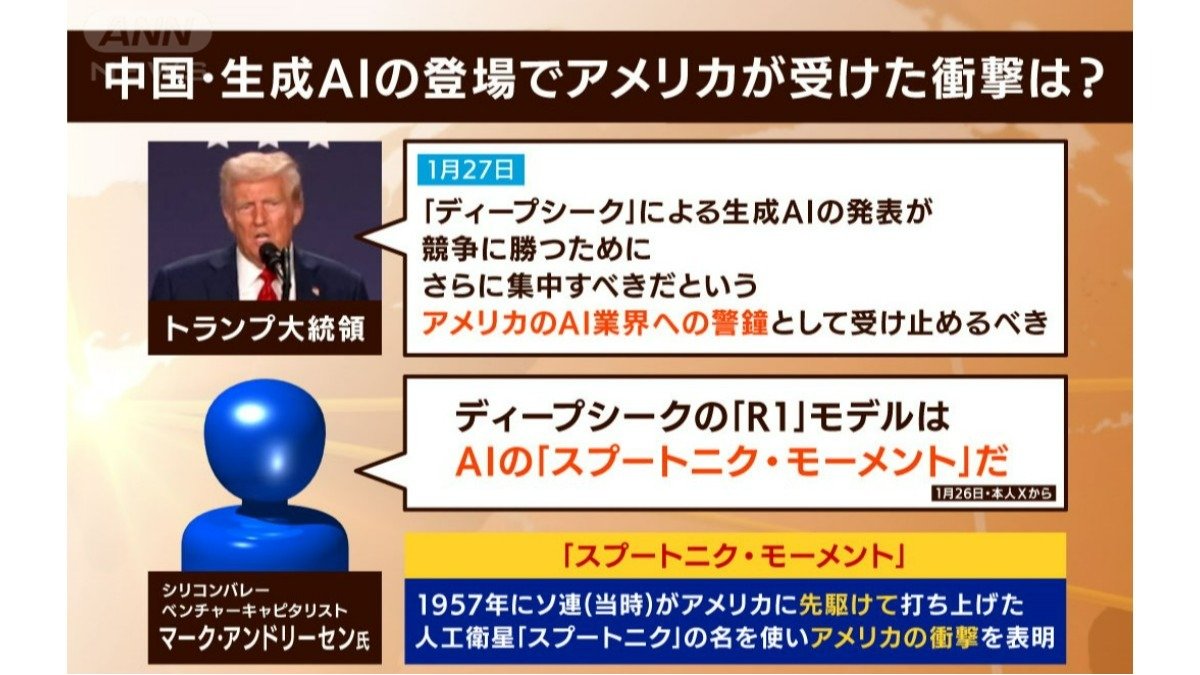

彗星のごとく現れたディープシーク。トランプ大統領は1月27日、「競争に勝つために、さらに集中すべきだというアメリカのAI業界への警鐘として受け止めるべき」と語った。シリコンバレーのベンチャーキャピタリストは「AIのスプートニク・モーメントだ」と、1957年に当時のソ連が米国に先駆けて打ち上げた人工衛星「スプートニク」の名を使い、アメリカの衝撃を表現した。

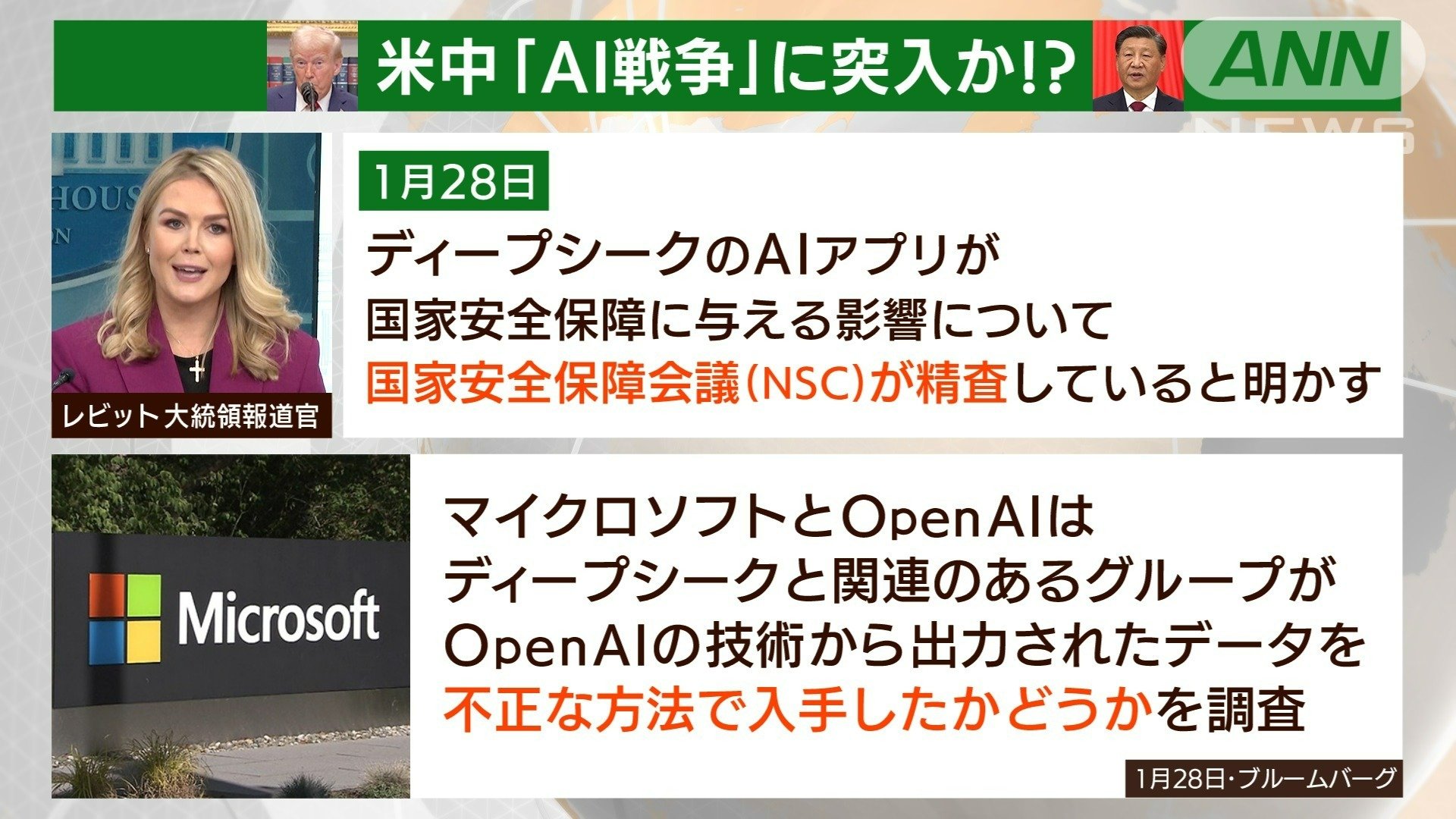

米ホワイトハウスのレビット報道官は28日、「ディープシークのAIアプリが国家安全保障に与える影響について、国家安全保障会議(NSC)が精査している」と明らかにした。さらにマイクロソフトとオープンAIの両社は、ディープシークと関連のあるグループがオープンAIの技術から出力されたデータを不正な方法で入手したかどうかを調査していると報じられている。

今井翔太氏(AI研究者/『生成AIで世界はこう変わる』著者)は、「不正入手」という指摘を以下のように分析をした。

「不正な方法」と言うと、オープンソースに対してハッキングを仕掛けたようなイメージを持たれると思うが、おそらく法律違反や技術倫理違反ではない。ディープシークが行ったのは、オープンAIの最新AIの出力を真似たというようなことだと思う。それは別に法律違反ではなく、多くの研究者も優れたAIの出力を真似るということは普通にやっている。ただ、オープンAIの利用規約では、競合する会社がそれをやってはいけないとされている。もしそうであればオープンAIの規約違反に当たるので、問題ではないかということで捜査が行われている状況だと思う。

小谷哲男氏(明海大学教授)は、ディープシークが新たなAIを公表した際の、トランプ政権の対応を以下のように指摘する。

トランプ大統領は、実はAIが何かというのはよくわかっていない。ご自身、パソコンさえ使わない。このため、当初、この話が出たときに「米国のAI産業への警鐘になる」と言いながら、「小さな企業が安いコストで高性能のAIを開発したことはいいことだ」と発言してしまった。これは、米国のモデルを否定する発言だ。今は、側近から耳打ちされて、米国のAIを中国製よりも上位のものにするという発言に変わっている。

鈴木一人氏(東京大学大学院教授)は、トランプ政権について「政治的な介入をすることで中国の行動をある程度押しとどめて、米国のAIの研究を進めていくという姿勢ではないか」と指摘した。

2)ディープシーク警戒拡大 使用での注意点は?AI開発の現場

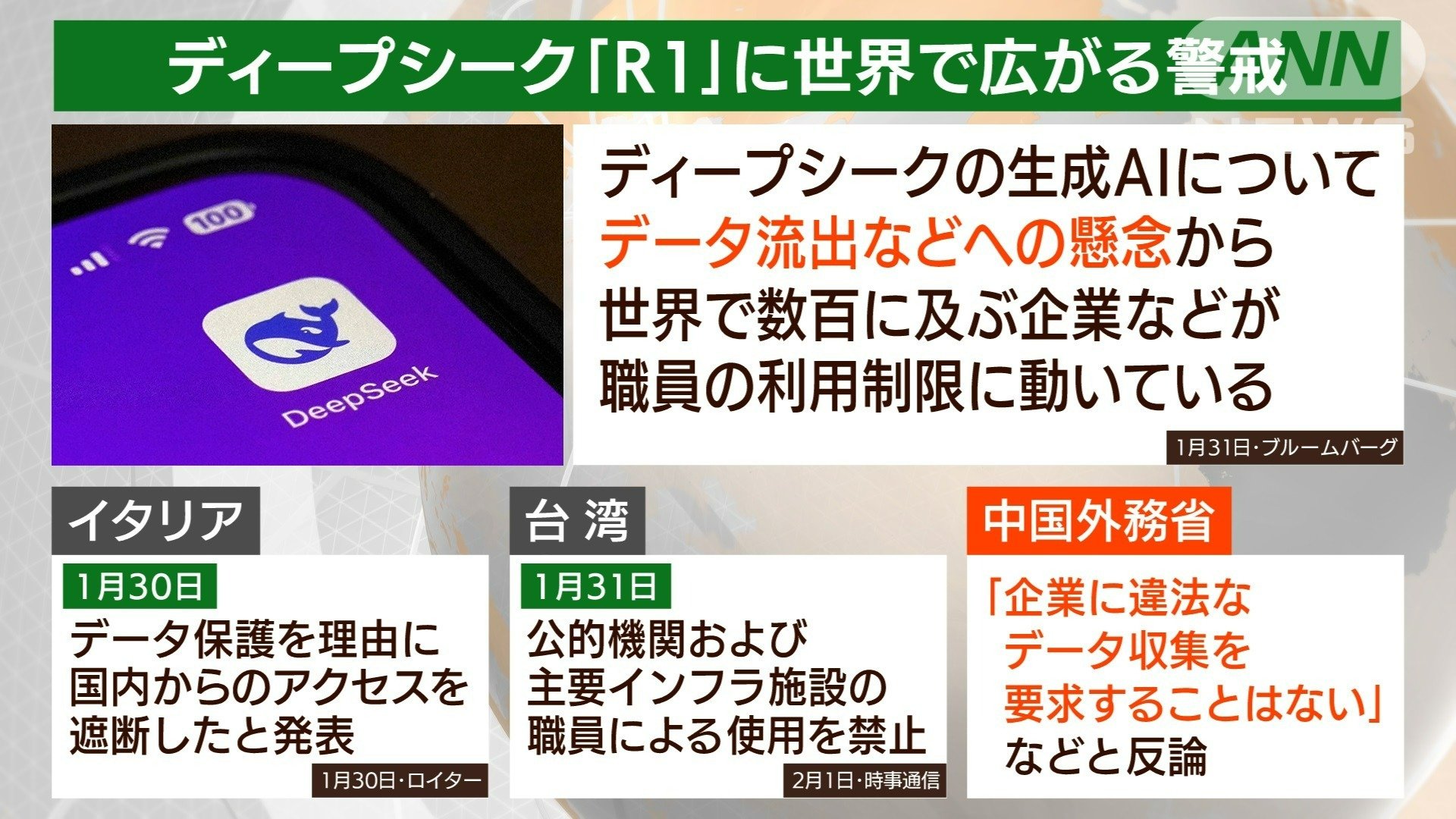

中国企業ディープシークが新たに公開した生成AIをめぐり、警戒する動きは米国だけではない。ブルームバーグによると、世界で数百に及ぶ企業などが職員の利用制限に動いている。イタリアや台湾も厳しい規制に踏み切った。中国外務省は「違法なデータ収集を要求することはない」と反論している。

ディープシークの生成AIをスマートフォンにダウンロードして使用するにあたり注意すべき点はあるのか。今井翔太氏(AI研究者)は、以下のように答えた。

パスワードなどが抜かれることは基本的にはないが、質問内容などがサーバーに行ってしまうことは可能性としてある。これは、AI本体が悪さするというよりは、サーバー本体が中国国内に置かれていることが関係する。中国は政治的に特殊な国で、当局が「おい」と言えば、事業者は「はい」と言うしかないお国柄だ。個人での使用にあまり神経質になる必要はないが、例えば、国防などに関わるデータが流出してしまったら大変なことになるので、業務などで使用する場合、業務情報などを入れることは控えた方がいい。

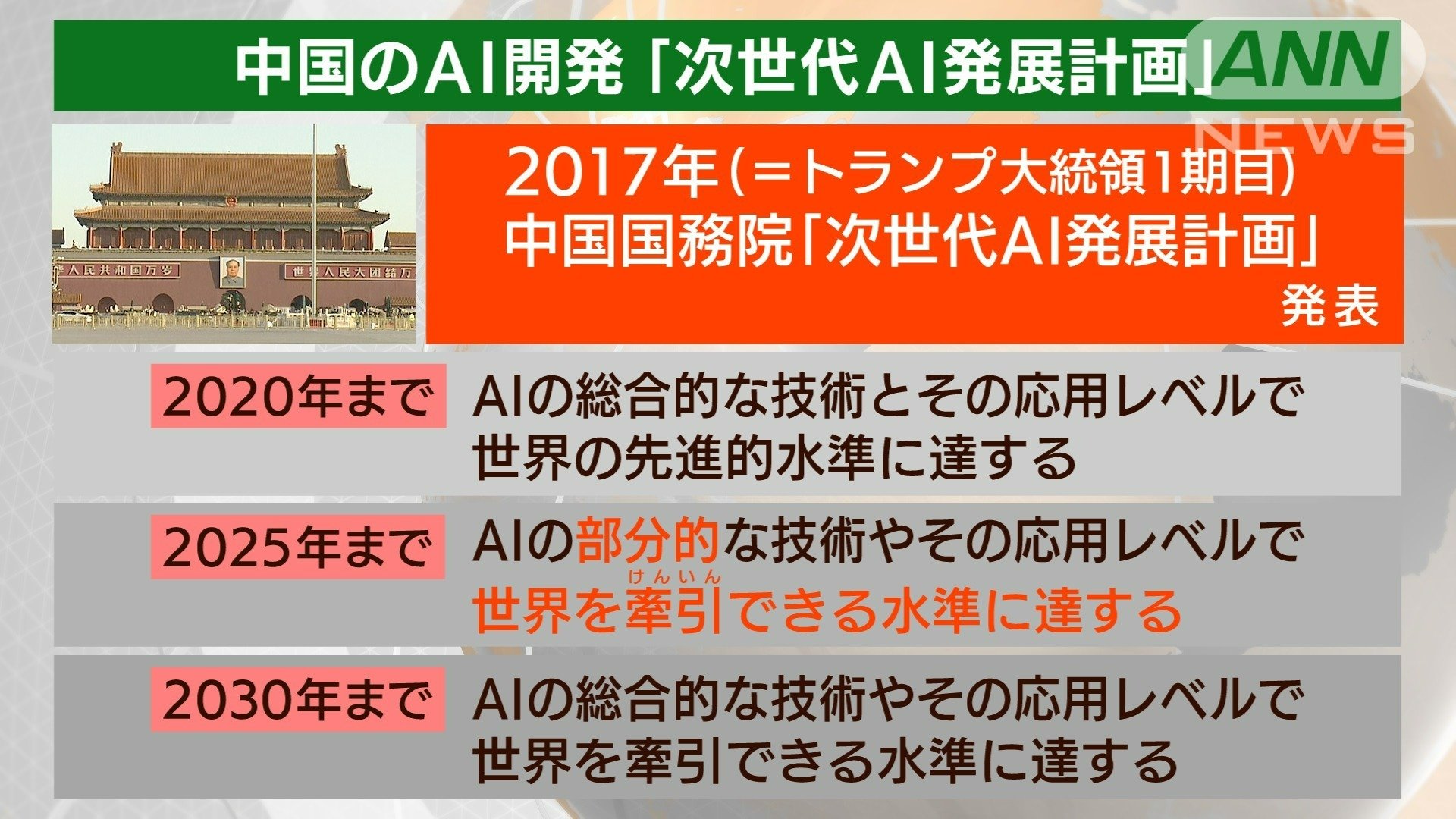

中国国務院が2017年に発表した「次世代AI発展計画」は、「2025年までにAIの部分的な技術やその応用レベルで」、そして「2030年までにAIの総合的な技術やその応用レベルで」、目標として「世界をけん引できる水準」を掲げていた。まさにディープシークは2025年の今年、新たな生成AIを公表し世界に衝撃を与えたことになる。今井翔太氏(AI研究者)は、米中がしのぎを削るAI開発の現状を以下のように指摘する。

生成AI のランキング付けサイトでは米国が上位を占め、そこに中国が続くという構図があるが、中国人は非常に優秀。米国に留学している人たちもおり、米中の争いと言いながら実は、米国国内の中国人と中国国内の中国人がバトルをしているとも言われている。

鈴木一人氏(東京大学大学院教授)は、言語の壁を越える点に関しては中国のAIが米国勢を先んじている面もあると指摘する。

中国のAIは中東でも浸透している。これまでは英語中心のAIだったのが、だんだん言語の壁を越えていくようになっていて、その点では中国のAIの方が一歩進んでいる。グローバルなアプリケーションがかなりある。今後は第3国でどのように受け入れられるかという点が大きなポイントになってくる。

3)AI開発の状況が一変する可能性…日本勢の参入も

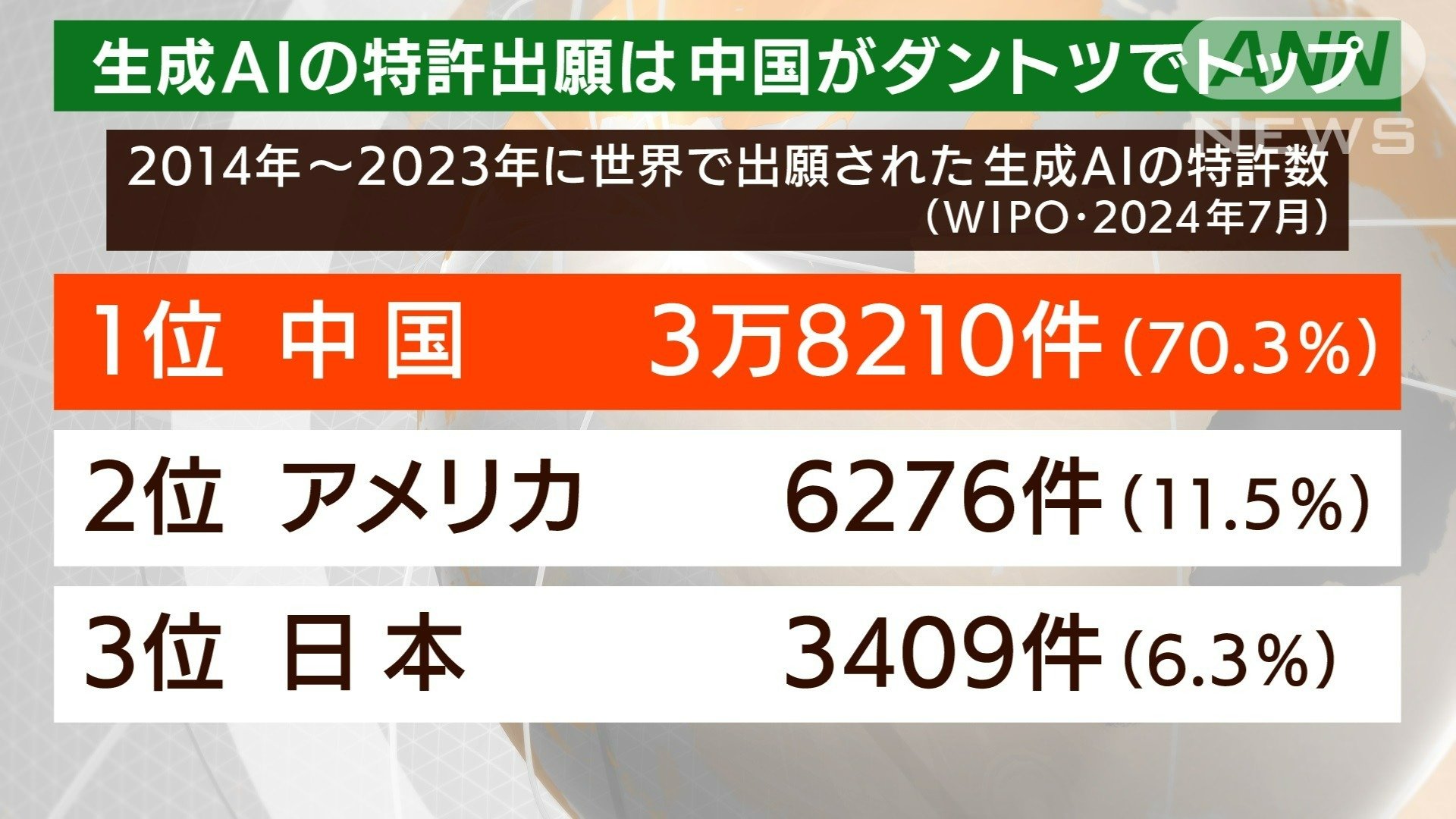

2014年〜2023年の生成AIの特許に関する各国の出願数を見ると第1位は中国で3万8210件(70.3%)、第2位は米国で6276件(11.5%)。日本は第3位で3409件(6.3%)だった。

今井翔太氏(AI研究者)は、今後はAI開発の状況が一変し、日本勢を含む、他の国も開発に参入する可能性を指摘する。

ディープシークがすごかったのはオープンだったこと。生成AIは性能が高くなり過ぎて、安全保障を脅かすことを理由にOpenAIやグーグルは作り方を公開していない。ただディープシークは今回、理想的なやり方をすると、こんなに高い性能で、しかも低コストで開発できると公開した。これは研究成果なので、我々は利用することができる。今後は米国や中国のみならず、日本やヨーロッパも、今回のディープシークの開発を参考にして、同等の、もしくは今回のモデルを越えたものをどんどん開発できる状況になっている。これまで世界で勝負していける最先端の生成AIを作るには数百億円かかっていた。正直、我々日本のアカデミアや事業者は手が出ず、勝負の土俵にも立てていなかった。今回ディープシークが手法をオープンにして、ディープシークのAI本体を使ってカスタマイズしてもいいという状況になっている。これまで米国や中国だけだったスタートラインにワープすることが可能になり、これから日本も参戦できる余地が増えてくる。

鈴木一人氏(東京大学大学院教授)も、ディープシークがもたらす開発状況の変化を以下のように分析する。

オープンソースモデルがベースにあるので、誰でもそれを使うことができる。根っこには中国のディープシークのモデルがありつつも、その上に日本人やヨーロッパ人が作ったAIが積み重なっていくと、国籍はどこかがはっきりしなくなり、多国籍なもの、むしろ無国籍といっていいものが出てくる。そうなれば、AIは米中の覇権から切り離されて発展していく。米国で生まれ今は全世界で使用されるインターネットと同様に、AIも世界中で、基礎となるインフラになっていく可能性もある。そういう意味で、ディープシークの衝撃は、米中の文脈とは別に、新しい技術の地平を開いた可能性があるというのが重要なポイントだ。

これまでAI開発の分野で圧倒的な強さを見せてきた米国勢は今後、どのように出てくるのだろうか。小谷哲男氏(明海大学教授)はトランプ政権の今後の戦略を以下のように指摘する。

トランプ政権は規制緩和を重視している。バイデン政権下では、倫理面の問題も含めてAIの開発には一定程度の規制があったが、それが米国にとっては不利になったという認識をトランプ政権は持っている。まずは規制緩和を通じてアメリカの競争力を取り戻していく方針が出てくるだろう。また、トランプ政権は最先端の半導体に関しては中国への輸出を規制するということだったが、今回の事態を受け、最先端でないものも規制をするとしている。これまではスモールヤード・ハイフェンスだったのが、スモールヤードではなくなる可能性もある。日本企業にも影響が出てくるかもしれない。

<出演者プロフィール>

今井翔太(AI研究者。工学博士・東京大学松尾研究室出身。著書「生成AIで世界はこう変わる」(SB新書)がベストセラーに)

鈴木一人(東京大学大学院教授。専門は国際政治経済学。AIをめぐる国際競争にも精通。近著「資源と経済の世界地図」(PHP研究所)など多数)

小谷哲男(明海大学教授。米国の外交関係・安全保障政策の情勢に精通。「日本国際問題研究所」の主任研究員を兼務。)

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年2月2日放送分より)