彼は“アシスタント”と称するサングラス姿の厳めしい男を伴って現れた。

ドイツの極右政党AfDが躍進する要因のひとつとなったSNS。

その戦略を担った人物が、初めて日本メディアの取材に応じた。

「TikTokはナチスのラジオと同じ」

SNSほど人を扇動しやすいツールはないと語る。

その一方で、「後悔している」とも話す。

目下の参議院議員選挙で各党がSNS上でしのぎを削る中、彼の証言から「選挙とSNS」の正しい向き合い方を考えたい。

(テレビ朝日ロンドン支局 醍醐穣/報道局 江向彩也夏)

SNSで若者に浸透 極右の躍進

ドイツでは去年から、欧州議会、州議会、総選挙と重要な選挙が相次いだ。いずれも、極右政党AfD(ドイツのための選択肢)が躍進した。AfDは、2013年創設の新しい党で、移民受け入れ反対、多様性やジェンダー教育、環境保護に否定的な姿勢、ウクライナ支援反対を掲げる。

AfDの従来の支持層は、旧東ドイツ地域に住む中高年の男性だったが、この層をさらに伸ばしたのと同時に、巧みなSNS戦略を展開し若い層にも支持を拡大した。

襲撃を警戒 現れたキーマン

東欧ハンガリーの首都ブダペストのホテル。我々はある人物を待っていた。 彼からメッセージが届く。

メディアを装って危害を加えようとしているのではないかと疑ったようだ。

その1時間後、サングラス姿の厳めしい男性を従えて現れたのが、エリック・アーレンス氏(30)。

AfDで、SNS戦略を担当していた人物だ。

アーレンス氏が去った後もAfDはそのスキームをほぼ踏襲しているが、彼は今、古巣に批判的な立場をとる。我々がメディアだと確認でき、警戒心が解けたのか少し表情が緩んだ。

“冒頭2秒”がカギ

アーレンス氏は、2024年の欧州議会選挙の際、筆頭候補のマクシミリアン・クラー氏のSNS上の選挙活動を担当、AfDが若者層に支持を広げる重要な役割を果たした。

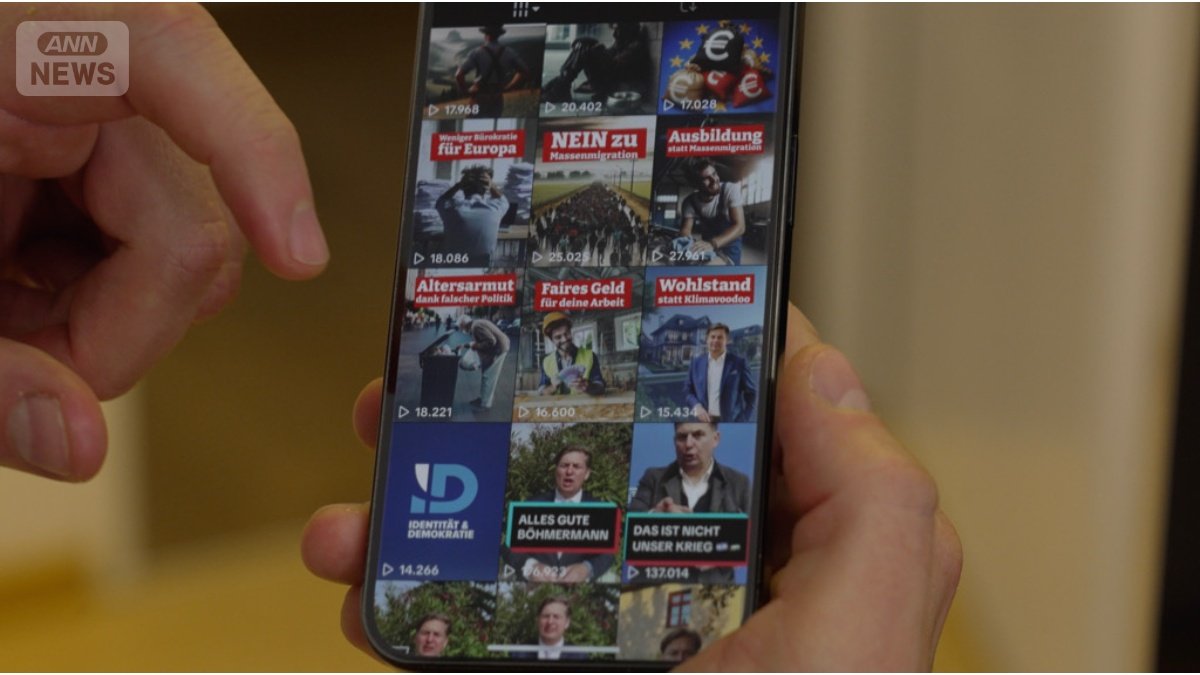

様々なSNSプラットフォームがある中で、彼が注力したのがTikTokだった。

それまでもAfDは、TikTokを利用していたが、「標準的な内容の投稿で、あまり効果はなかった」と振り返る。そこでアーレンス氏は、ポピュリズム的で感情に訴える手法を用い極右の思想を盛り込んだコンテンツ制作に舵を切った。

「『君の母親は年を取ると貧しくなる』など、見ている本人や父母、兄弟の話題で問いかける。内容が嘘でもこれらは必ずバズった」と“見られる”コツを語る。

SNS戦略に関わるのはアーレンス氏と二、三人のスタッフ、数十人のボランティアで十分だったという。

毒を拡散する隙「TikTok=ナチスの『国民ラジオ』」

アーレンス氏は、TikTokを「新しい『国民ラジオ』だ」と称した。

「国民ラジオ」は、ナチス・ドイツがプロパガンダの手段として低価格で販売したラジオ受信機のことだ。ドイツのシュピーゲル紙によると、シンプルな構造で外国の放送を受信しにくく、ナチスが管轄する国内の放送局しか聴けないようになっていた。もし外国の放送を聴いたことが発覚すれば懲役刑や死刑に処される可能性があった。

2月の総選挙前に国際NGO「Global Witness」が公表した調査によれば、 TikTokとXで、右寄りのコンテンツが、左寄りのものに比べ2倍以上表示されたという。その中でもTikTokではAfDに関するものが78%を占め、他を圧倒している。 ドイツの財団の1月中旬の調査によれば、AfDとその支持者らの投稿は1日2000件に上ったとみられる。

「SNSは右と左ばかり…」 嘆く有権者も

若者の投票行動を研究する「ジェネレーション・リサーチ研究所」のマース博士は「ソーシャルメディアが若者の世論形成の中心となっている中、極端な主張が支配的」と語る。マース博士によると、ドイツの10代は、平均で1日約120分TikTokを視聴していて、欧州議会選挙の期間中は、約1時間、AfDに関連する投稿を目にしていたという。

総選挙時、極右のAfD、それに対抗し同じく支持を伸ばしたDie Linke(左翼党)がTikTok上を席巻した。総選挙では環境政党「緑の党」に投票したミュンヘン在住の女性(25)は、「SNS上は右と左ばかり。中道は上がってこない」と話す。

マース博士は、今のままでは、政治に関する情報が極端な思想からしか得られないと警鐘を鳴らす。

AfDを離れたアーレンス氏「後悔している」

AfDを離れたアーレンス氏は、一連のSNS戦略を「後悔している」と話す。

13歳の頃からヒトラーやナチスの思想に傾倒していったというアーレンス氏。AfDでの活動を通して、ポピュリズムの先には何も生まれないと気付いたという。

しかし、ドイツメディアによれば、AfDと距離を置いた直後には、欧米の極右グループと会合を重ね、「いずれは自身が出馬し、ドイツの新たな“総統”になりたい」と語っていたという。

他人のためにポピュリズム戦略を使わないと言ったが、自身のためにならば使うことはあるのだろうか。

日本の「SNS選挙」現状は?

一方、日本の現状はどうなのか。

政党要件を満たす10政党は、いずれも党公式のYouTubeとXを持つ。参院選公示前の7月2日までは、YouTube登録者数が最も多い党はれいわ新選組だった。しかし公示後の7月6日に参政党が最多に躍り出た。

立命館大学産業社会学部の谷原つかさ准教授に聞いた。

「SNS選挙」の歴史をひもとくと…

そもそも日本で最初にSNSを開設した党は自民党だ。

2007年11月にYouTube、2009年7月にTwitter(現X)を開設。ネット選挙が解禁された2013年には、ネットの情報を分析して誤情報に対処する『Truth Team』を設けた。

一方で谷原准教授は、いまの「SNS選挙」の流れを作ったのは2019年結党のれいわ新選組だと語る。

2024年は日本の「SNS選挙」の節目となった。

東京都知事選では石丸伸二氏が2位となり、のちに「再生の道」を結党した。衆院選では、玉木雄一郎代表の率いる国民民主党が、公示前の7議席から28議席に伸ばして躍進した。兵庫県知事選では、齋藤元彦知事が再選した。

3人の共通点について谷原准教授は語る。

そして、こう続けた。

批判が飛び交ういま、必要なことは…

SNSで応援のコメントが多々寄せられる政党もあれば、批判のコメントが飛び交う政党もある。

「日本では党首が他党の政策を批判することはあっても、他党の党首の人間性を批判する場面はまだあまりありません。一方で、有権者側が非難しあいSNSのコメント欄などが荒れてしまうことは、すでに起きています」 と谷原准教授は語る。

自民党のYouTubeでは現在、今年7月以降に公開された動画の多くでコメント欄が閉じられている。 自民党に問い合わせると、次のような回答が返ってきた。

参院選の投開票日が迫る中、必要なことは何か。谷原准教授は言う。

ネガティブ・リテラシーとは、不確かな情報に触れたとき、すぐ検証したり反応したりするのではなく、一瞬ぐっと耐えて飛びつかずにやりすごす「スルーする力」のことだ。