ガーナで問題となっている“電子ごみの墓場”。番組はその現状に立ち向かっている日本人を取材した。

ガーナにある“電子ごみの墓場”

福井県あわら市にある「金津創作の森美術館」。ここで今、アフリカの惨状を伝える個展が開かれている。

耳に手をあてる1人の少女の絵「真実の湖」。その周りにあるのは電話の受話器やゲームのコントローラーなどの電子機器だ。

長坂真護さん(41)

「これはガーナのスラム・アグボグブロシーの先進国が投棄した電子機器の廃材を使っています」

作品に使われているのは、ガーナに捨てられていた電子ごみだという。

日本からおよそ1万4000キロ。西アフリカにあるガーナ共和国。人口はおよそ3400万人。多くの国民が農村地域に暮らし、カカオ豆の産地として有名だ。

そんなガーナの首都・アクラから車で20分という場所にスラム街がある。辺り一面の電子ごみ。東京ドームおよそ30個分の広さを埋め尽くしている。ここはスラム街、アグボグブロシー。“電子ごみの墓場”とも呼ばれている。

「世界中からプラスチックなどのごみが運ばれてきます。地元で生活する人のことは全く考えられていません」

作品で惨状伝える 日本人アーティスト

これはその現状を伝えるハリウッドのドキュメンタリー映画「Still A Black Star」だ。

ボールを追いサッカーをする子どもの姿は日本と変わらない。だが日本と違い、彼らはペットボトルやプラスチック、電子ごみに囲まれている。

捨てられている電子ごみは、日本をはじめ先進国が大量消費したもので、それらは不用品となった後、リサイクルの名のもとに発展途上国へと輸出される。このガーナにも…。ここに住む1万世帯、そのほとんどが電子ごみで生計を立てているという。

「収入は1日中働いても良くて1400円です。プラスチックごみの中から売れるものを取り出していますが、銅を取り出す時の煙の被害は大きいです。心臓の疾患やがんなど、特にがんになる人は多いです」

燃やす際に出る有毒ガスの影響で、この街の平均寿命は30歳くらいなのだという。

厳しい現状を描いたドキュメンタリー映画。その主人公は長坂さん。アグボグブロシーに捨てられた電子ごみを使い、惨状を伝える作品を作り続けている。

現在開催中の個展をのぞいてみると、スラム街の男性が描かれた絵の周りに、電子ごみが配置された作品や、キーボードで作られた恐竜。会場はスラム街を再現した空間になっていて、その実情を体感できるような演出になっている。

「圧倒されました。すごいなという感じです」

「見えていない世界の問題は多いんだなと気づかされたので」

アグボグブロシーを支援するためこれらの作品の多くは、販売もされている。

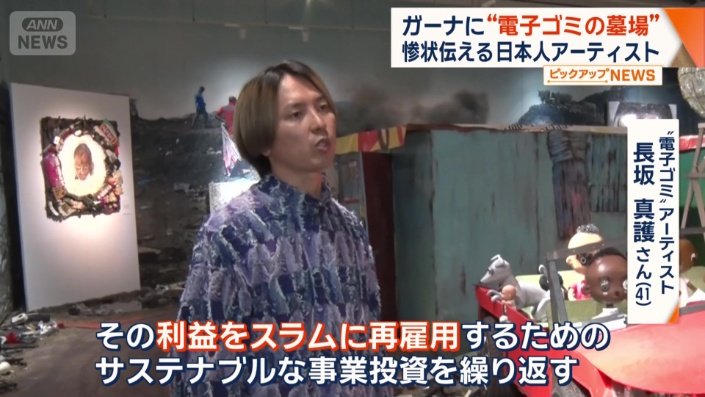

「僕がこのE-waste(電子ごみ)を掃除しながら、作品にすることによって、その利益をスラムに再雇用するためのサステナブルな事業投資を繰り返す」

長坂さんは作品の売り上げで、現地に雇用を創出するなどの支援を行っている。

ホストやアパレル業界を経て、その後、世界を旅しながら路上アーティストとして活動していた長坂さん。そんななか、2016年にガーナのスラム街が先進国の電子ごみ廃棄地帯となっている現状を知ったという。

そんな長坂さんの代表作が「ガーナの子(Ghana’s son)」。

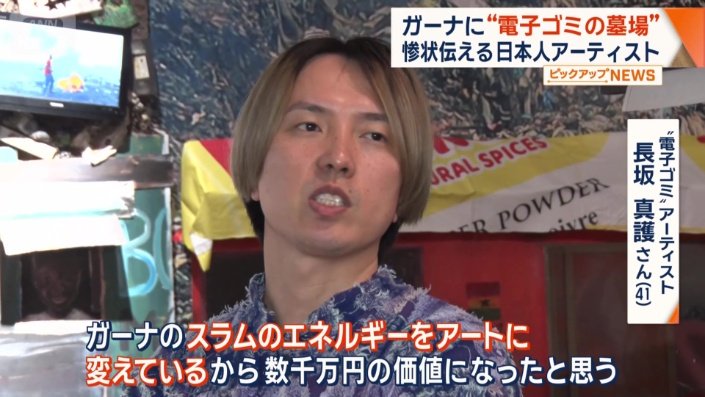

絵の中心にある水面には無邪気に手を伸ばす少年が映る。その周りにあるのは、実際に捨てられていたアグボグブロシーの電子ごみだ。この作品に、現代アートのコレクターが、1500万円もの値をつけた。

長坂さんは作品の売上でアグボグブロシーに学校や、リサイクル施設などを立ち上げてきた。

「長坂さんがここに来た時から、いろいろな状況が改善されました。アグボグブロシーに住む子どもたちが将来に希望を持てるようになったんです」

アグボグブロシー出身のエバンスさんのように、現在長坂さんの支援で119人が働いているという。

「僕は一つの誇りがあって、間違いなく揺るぎない119人の人生に明るく温かい光をともせた。だったら、100回繰り返そうとその思い一つで今の制作の糧になっています」

長坂さんの目標は、2030年までにアグボグブロシーで、1万人の雇用を生むことだという。

寄付でなく“雇用”で支援

これまで、なかなか知る機会のなかったガーナの実情。長坂さんの作品を紹介する。

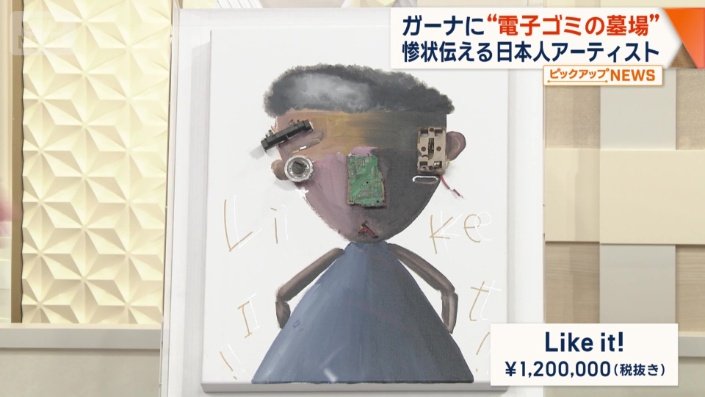

「Like it!」という作品は、SNSの「いいね!」のような軽やかな言葉を冠することで、過酷な現実のなかでも前向きに未来を見つめるスラムの青年の姿を表現している。

「Ghana’s dog」という作品は、アグボグブロシーの野良犬を電子ごみで表現したものだ。スラムの片隅でたくましく生き抜く姿を通して、過酷な環境を切り拓く人々の力強さを重ね合わせているという。

こうした作品の売上額の大半をガーナの支援に充てているという長坂さん。どのように支援をしているのかを見ていく。

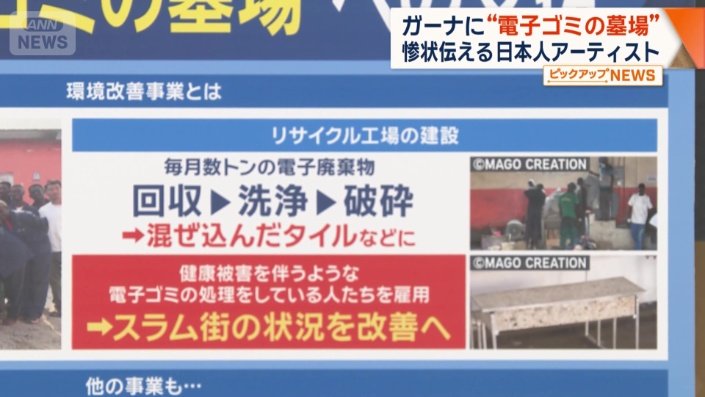

まずはリサイクル工場の建設。毎月数トンの電子廃棄物の回収・洗浄・破砕作業が行われ、それらを混ぜ込んだタイルなどを作る。これらは日本でも使われている。

長坂さんは売上でこうした工場を作り、雇用を生み出し、スラム街で健康被害を伴うような電子ごみの処理をしていた人たちを雇うことで、スラム街の状況を改善していこうとしている。

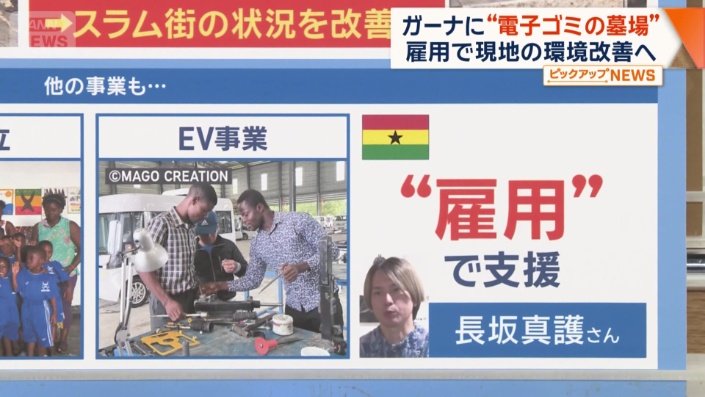

リサイクル工場の他にも、豊富な栄養素を含むといわれるモリンガという植物などの農園を作り、お茶を販売。現地の若者がアーティストとして自立できるように学校を建設。さらに、アグボグブロシーの若者は特に乗り物に関心があるということで、EVバイクやバスなどの開発というEV事業にも取り組んでいて、来年には彼らが生み出したEVバスが市内を走るそうだ。

長坂さんは売り上げを「現地に寄付する」という形ではなく、雇用という形で支援することで、持続可能な環境を整えていこうとしている。

もう一つの問題「大量に廃棄された衣類」

長坂さんはスラム街の環境を改善する新たな事業にも取り組んでいる。それはダイヤモンドだ。

キラキラと力強く輝く指輪。これは人工のダイヤモンドだ。その原料はガーナが抱える「別の問題」を伝える。

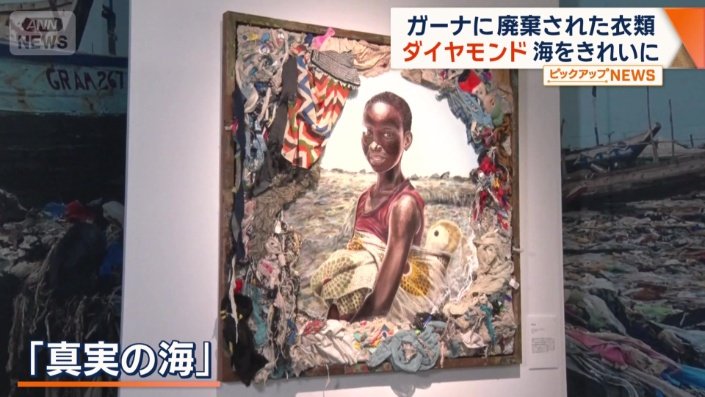

長坂さんのアート作品のなかにその答えがある。少女の周りに配置された衣服。これは、海に大量に廃棄されていたものだという。

「ある日、スラムから15分ぐらい歩いた所の一番近い海に行った時、ここで泳ごうと言われたのが、大量の先進国が寄付した服が捨てられている海だった」

先進国から寄付された衣服のなかで、穴が開いたセーターなど不要とされたものが、アグボグブロシー近郊の海岸に捨てられているという。長坂さんは現地スタッフと一緒に、大量の衣服を回収してきた。

「2000トンの回収したごみが、うちの倉庫をパンパンにしたんですね。これが大きな問題でどうするかと」

そこで知恵をしぼりたどり着いたのが衣服から“ダイヤモンド”を作り出すことだった。一体、どうやって?

廃棄された服がダイヤモンドに

廃棄された服から、人工ダイヤモンドを生み出すという驚きの事業。どういうものなのかを見ていく。

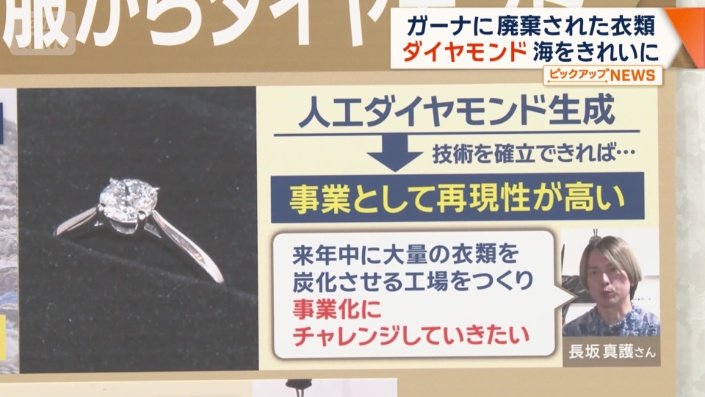

まず、廃棄されていた服を灰にする。そしてその灰から取り出した炭素に時間をかけて高圧を加えて、ダイヤモンドを作るそうだ。

人工ダイヤモンドは技術を確立できれば、誰でも生成できるため、事業として再現性が高いと考えていて、長坂さんは来年中に大量の衣類を炭化させる工場を作り、事業化にチャレンジしていきたいと話していた。

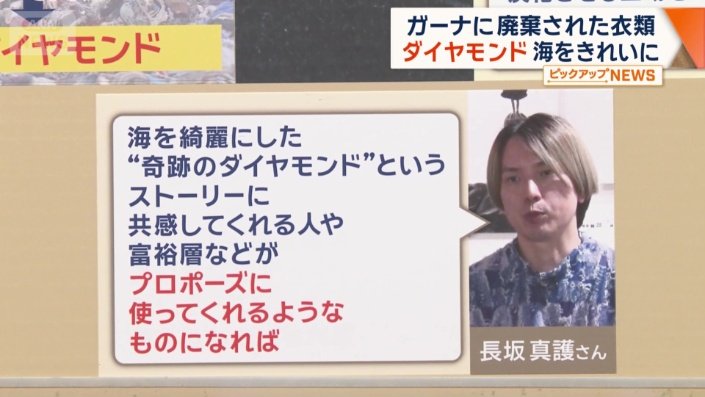

そんな人工ダイヤモンドについて長坂さんは、「海を綺麗にした“奇跡のダイヤモンド”というストーリーに共感してくれる人や富裕層などがプロポーズに使ってくれるようなものになれば」と地球環境や人権を重んじる層に、魅力が伝わることを期待しているそうだ。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年10月22日放送分より)