東京電力は8日、福島第一原発1号機の格納容器の内部調査を開始した。調査主体は東電だが、下準備は日立製作所、三菱重工業などの原発メーカーと、大手電力会社などで作る国際廃炉研究開発機構(通称・IRID=アイリッド)が担った。具体的には、今回の調査の為に準備された水中ロボット6種類は、日立製作所製である。

これまでの調査で2号機と3号機では、格納容器底部に溶け落ちた燃料デブリ(以下、デブリ)とみられる姿をカメラが捉え、2号機ではその一部を摘まみ上げることに成功した。しかし、1号機では2017年3月、5日間に及ぶロボット調査を行ったにも関わらず、デブリの姿を捉えることはできなかった。その代わり、正体不明の堆積物の存在が確認された。1号機の圧力容器内に残っているデブリの量はわずかで、大多数は格納容器底部に落下したものとみられている。このため、デブリはこの堆積物の下にあるものと推測される。では、この堆積物の正体は一体、何なのか。その下にデブリは本当にあるのか。今回の調査のポイントだ。

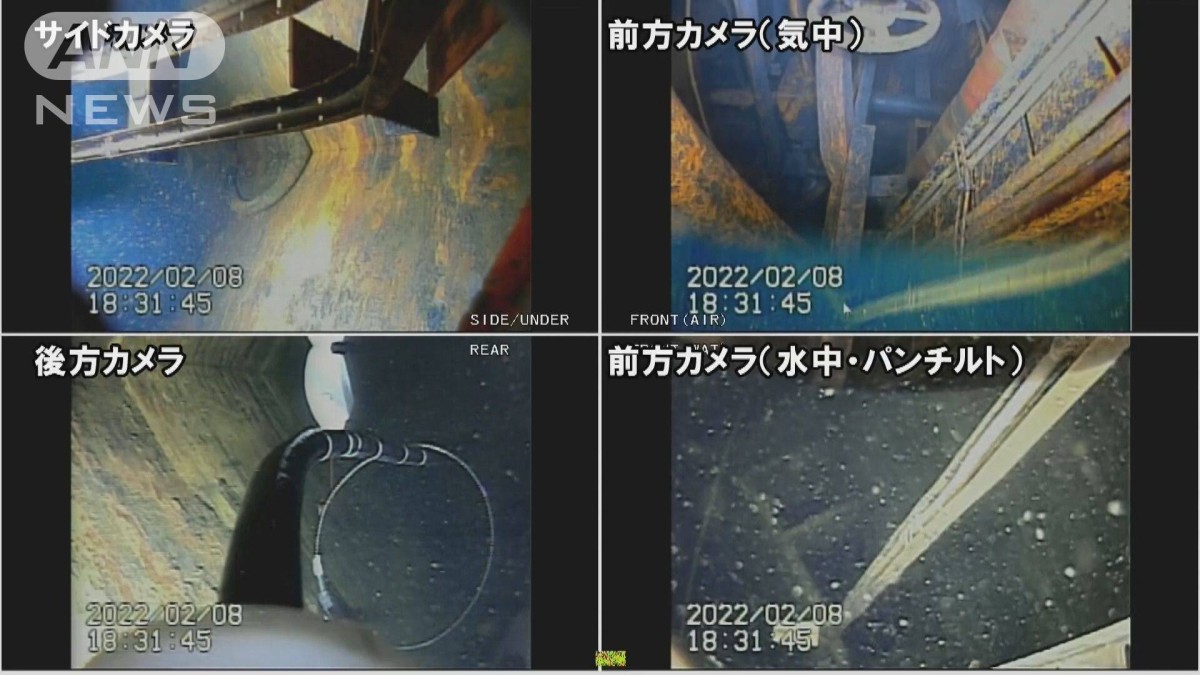

東電とアイリッドは今回の1号機調査で、役割の異なる6種類のロボットを順次投入し、カメラによる目視、堆積物の分布調査、サンプリング、今後の回収に向けた情報収集などを試みる。また、堆積物を放射線測定器や超音波で調査し、その下にデブリがあることを確認したいとしている。1機目のロボットは、後続ロボットの為に、ロボットの通り道になる丸いリング「ガイドリンク」(輪っか)を取り付けるのが仕事だ。ロボットについている有線ケーブルが炉内の構造物や落下物などに引っ掛かって動作不能にならないようにする為、通り道を作る「先遣隊」といえる。

本来なら、調査は1月12日に始まる予定だったが、調査直前になって1機目のロボットから送られてくるはずの線量データや、カメラに映るタイムコードがきちんと表示されないというトラブルが発生した。線量データについては、ロボットにつながるケーブルを制御する装置から発生したノイズを拾ったのが原因で、アースを分離したり、線量データを送る通信ルートを独立させることで問題は解決したという。一方、タイムコードについても、映像を送るケーブルをそっくり交換することで回復した、とされる。調査は始まる前に中断したのだから、「再開」ではなく、今回を「開始」と定義することにする。

調査に先立つ去年12月17日、東電とアイリッドは、隔離弁を開いて水中ロボットを格納容器の手前まで投入する事前の訓練を行った。この際タイムコードに問題は確認されなかったため、訓練以降にトラブルが生じた可能性が高い。しかし、線量計データについては様相が異なる。実は、格納容器手前まで投入したものの、線量計の動作確認はしていなかった。確認さえしていれば、線量計が微弱なノイズに反応してしまうことが分かったはずで、1月12日から始まるはずだった調査が、始まる前に「中断」するという不名誉は避けられたはずである。

調査失敗と言えば、東電とアイリッドには、非常に苦い思い出がある。「2号機の燃料デブリの姿を捉える」と、鳴り物入りの前宣伝で登場した東芝製の「サソリ型ロボット」のことだ。2017年2月に投入された同ロボットは、2号機格納容器内をひた走り、圧力容器の直下に到達し、デブリの様子をカメラに収めるはずだった。しかし実際は、投入後、ものの数メートル進んだだけで堆積物に乗り上げ、身動きが取れなくなった。ケーブルは切断され、目的を果たすことなく調査は終了した。

調査開始「前」に中断を余儀なくされた水中ロボットも、修理と調整に約1カ月を要した。先行きに不安がないと言えば嘘になるだろう。しかし、何はともあれ、出鼻を挫かれた調査が動き出した。9日、公開された内部映像には、厚さ約90センチの茶色い堆積物が早速確認された。正体は不明だが、今後の解明が待たれる。調査期間は7カ月余に及ぶとみられるが、今回の調査開始遅れを受け東電は「終了時期については精査中」としている。

社会部 原子力担当 吉野実

映像提供:東京電力

広告

1

広告