挑戦者・豊島(とよしま)将之九段(32)の新型コロナウイルス感染にともない延期されていた、将棋のお〜いお茶杯第63期王位戦七番勝負の第4局が24、25日に行われる。

第3局までで2勝1敗と優位に立つ、タイトルホルダーの藤井聡太竜王(20歳、王位、叡王、王将、棋聖と合わせ五冠)。

2022年度は既に叡王・棋聖という2つのタイトルを防衛し、夢の「八冠独占」に向け順調に歩み続けているように見える。

だが実は、この2つのタイトル戦を戦う中で調子を崩し、初めてタイトルを失うかもしれない大ピンチに陥っていた…

そう指摘するのは、藤井竜王の対局に詳しい「藤井ウオッチャー」飯島栄治八段と、藤井竜王の素顔を最もよく知る師匠、杉本昌隆八段だ。

五冠を保持するがゆえの“環境変化”に苦しんだ藤井竜王は、大ピンチをいかにして乗り越えたのか。

杉本八段・飯島八段の二人に、話を聞いた。

■ 挑戦者の悔し涙 圧倒できなかった藤井竜王

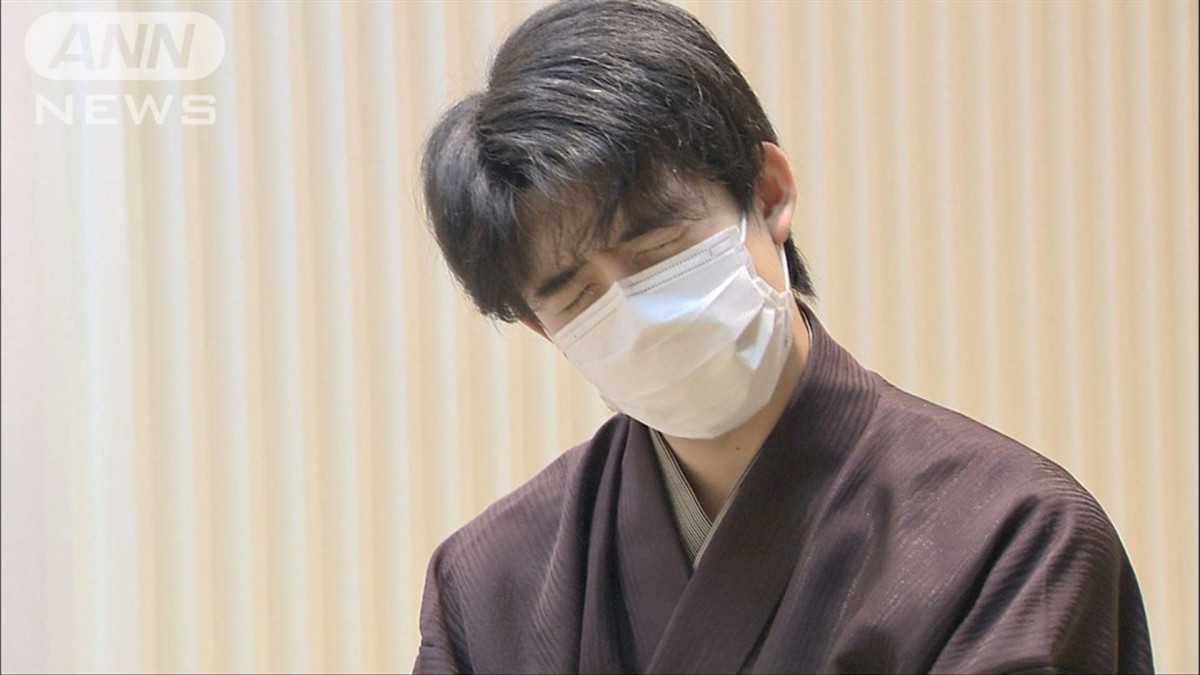

27歳の挑戦者が、ファンの前で思わず涙を流した。

5月24日、叡王戦五番勝負の第3局で藤井竜王に敗れて3連敗となり、タイトル防衛を許した出口若武(わかむ)六段だ。

終局後、対局場となっているホテルで、見守ってくれたファンに挨拶。

「最後は勝ちがあったような気がしていたので、ここで終わってしまうのはとても悔しい…」と話した後、最後は「またがんばりたいと思います」と何とか言葉を振り絞り、顔を伏せた。

だがファンから大きな拍手が送られると、涙は止まらなくなっていた。

挑戦者が悔し涙を流すほど際どかった第3局の終盤。

実際、対局を中継するABEMAの将棋AIによれば、終盤、形勢が出口六段に傾いた瞬間が確かにあった。

出口六段もその手ごたえを感じていたはずだ。

だが厳しい1分将棋(持ち時間を使い切って1分以内に指さないといけない状況)の中で、勝ち筋をつかみきれず、藤井竜王に逆転を許したのだった。

結果だけ見れば、藤井竜王が3対0で叡王位を防衛し貫録を見せた形。

だが、その内容に異変を感じていた棋士がいる。

飯島栄治八段だ。

「普通の棋士ってあまり他の棋士の将棋をずっと追ったりしないんですが、仕事の都合もあって、僕は結構藤井さんの対局を見てるんですよ」

スポーツ紙やABEMA中継での解説を通じ、最近の藤井竜王の対局はほぼすべてチェックしているという、「藤井ウオッチャー」である。

「僕は叡王戦、藤井さんが圧勝するだろうとスポーツ紙で予想したんです。相手は初めてのタイトル戦に出てくる六段、藤井さんにしてみればひとつのチャンスも与えない圧勝が普通だろうと思ったんですが、スコアこそ3−0だったんですけれども、内容的には出口さんが思った以上に善戦したという内容だった。

あれっていう風には思いました」

飯島八段が特に気になったのは、やはり第3局。ほとんど負けていた将棋だという。

「序盤から有利に進められなくて、さらに終盤で間違えてしまって、出口さんに一瞬チャンスを与えてしまいました。だから終盤にちょっと不安を抱えていたのかな、と」

あの藤井竜王が終盤に不安?

詰将棋解答選手権で五連覇するなど、終盤力の強さはプロ棋士の中でも突出している藤井竜王。それが叡王戦では終盤で間違え、危うく敗北を喫するところだったというのだ。

■ 終盤力という「刀」が“錆びて”いた?

飯島八段は、独特の表現で藤井竜王の“異変”を表現する。

「藤井さんの奇想天外な一手ってあるじゃないですか。棋聖戦の3一銀(「AI超え」と話題になった守りの名手)とか。それが叡王戦では全くなかったんですよ。これはなんかおかしいなと。

藤井さんはこれまで、ほかの棋士が気づかない名手を指すことで、すごく強烈な勝ちのインパクトがあったんですけども、出口さんとの将棋では、普通の棋士が考えるような勝ち方をしていることが多かったんですよね」

藤井竜王の変調を感じていた棋士が他にもいる。

師匠の杉本昌隆八段だ。

「叡王戦第3局、あれは負けていました。あの頃は“不調”ではないけど100%じゃない状態が続いていたんだと思います」

実は叡王戦第3局の前にも、藤井竜王の異変を感じさせる対局があった。

5月6日に行われた王座戦挑戦者決定トーナメント、大橋貴洸(たかひろ)六段(29)戦。

藤井竜王が1回戦負けを喫した戦いだ。

杉本八段が言う。

「いいときの藤井竜王なら勝っていたはずです。大橋七段は大変な実力者ですけども、それでもあの将棋の終盤は藤井竜王に勝ちがあったので、いいときであれば逃がさなかったはずです」

大橋六段は2016年に藤井竜王とともにプロ入りした同期だ。

当初こそ藤井竜王に2連敗したがその後、この対局前まで3連勝して勝ち越し、“藤井キラー”の異名を取っている。

飯島八段もこの対局で、藤井竜王が「終盤の不安」を露呈したと見る。

「最後はごちゃごちゃした局面になったんですけど、結局、大橋六段に逃げ切られてしまうんですよね。今までの藤井さんだったら、“まくって”るんですよ、間違いなく」

そして言う。「終盤力」という必殺の刀が“錆びていた”のではないかと。

「本来の藤井さんの切れ味から言うと、何だか刀が錆びていたと言うか。終盤にハッとするような手が見られずに、何事もなく逃げ切られてしまうことが多くて。平凡に80点か90点くらいの手を指し続けて逃げ切られる、みたいな感じの…

『不調』なのかなと僕は認識していました」

一体何が藤井竜王に起きていたのか。

調子を落とした原因について、杉本八段・飯島八段の見立ては一致している。

対局数の激減だ。

■ 対局間隔が1カ月半も…「天才でも勘は鈍る」

「今まで1週間1局ペースで指していましたから。今回は藤井竜王にしてはペースがあきすぎていた、と思います。彼が棋士になってから、ここまで対局間隔があくことはほとんどなかったので、タイトル戦(叡王戦)が始まった時点で100%の出来になっていなかったんだろうなという気がしています」(杉本八段)

「明らかに対局が少なすぎるんですよね。(順位戦)B級1組と叡王戦の1局目が1カ月半以上もあいているんで、ここはやはりかなり勘が鈍ってしまうと思いますよ、どんな天才でも」(飯島八段)

改めて藤井竜王の対局日程を見てみる。

2月12日に王将戦七番勝負第4局で渡辺明名人を破り、王将のタイトルを奪取。ただ、七番勝負に4連勝したことで、5局目以降の対局がなくなってしまった。

その次の対局が3月9日の順位戦B級1組佐々木勇気七段戦(勝利)。ここで4週間近く間隔があいている。

そして2022年度最初の対局が4月28日の叡王戦第1局だ(出口若武六段に勝利)。今度は1カ月半以上の間隔が開いた。

その後は…

5月6日 王座戦挑戦者決定T1回戦 大橋六段 ●

5月15日 叡王戦五番勝負第2局 出口六段 〇

5月24日 叡王戦五番勝負第3局 出口六段 〇

6月3日 棋聖戦五番勝負第1局 永瀬王座 ●

6月15日 棋聖戦五番勝負第2局 永瀬王座 〇

6月22日 順位戦A級 佐藤康光九段 〇

6月28、29日 王位戦七番勝負第1局 豊島九段 ●

比較的コンスタントに対局が入るようになっている。

結局、4月〜6月の成績は8局戦って5勝3敗、勝率.625。

タイトル戦3つを戦ってこの成績、それで「不調か」と言われるのはかわいそうな気もするが、何しろ通算勝率8割3分以上の天才棋士である。

対局間隔があいたことと、この期間の成績との関連について杉本八段はこう話す。

「あの数カ月は調整方法に少し戸惑っているという感じがしました。野球の選手やスポーツ選手がその日に向けて体を作り上げていく、それに近い感覚なんですけど、(対局の時点で)まだ出来上がってない、調整不足だなという気がしました」(杉本八段)

■ いいときの「7割」くらいの出来だった…

現在、将棋のタイトルは8つある。

どの棋戦も挑戦者になるためにはトーナメントやリーグ戦を勝ち抜いていく必要がある。

勝ち進めば、それだけ対局数は増えるし、もし挑戦者になれば、五番勝負なら最低3局、七番勝負なら最低4局は戦うことになる。

最近の藤井竜王は、タイトル戦への挑戦権を獲得するまでに数局、さらに挑戦者として数局を戦うというサイクルで多くの対局をこなしてきた。

棋聖と王位のタイトルを獲得した2020年度の対局数は52で全体の3位、防衛戦をこなしながら竜王などさらに3つのタイトルを積み上げた21年度は64でトップだ。

しかし今年度は、8月21日現在で対局数は14。全体の22位にとどまっている。

「タイトルを取ると、(他の棋戦も)シード権がつくので実戦の数が減るんですよね。ただ、終盤力というのは研究できないので、実戦を積むしかないんです。そういうことで調子を崩してタイトルを防衛できない棋士が多いというのは、僕も20年間棋士をやって見てきたからわかるんです。その不安が藤井さんにも出たということでしょうか」(飯島八段)

実は叡王のタイトル防衛を決めた直後の会見で藤井竜王は、対局の間隔があいていた時期にどうコンディションを整えていたのか問われ、こう答えている。

「まとまった時間があったので、序盤の定跡の見直しなどをしておりました」

裏を返せば飯島八段が指摘するように、「終盤力」の調整は実戦がなければどうにもできないということか。

5つのタイトルを保持する強者ゆえの実戦不足。

果たして藤井竜王はこの時期、どの程度調子を落としていたのか。

この問いに対する2人の答えは、またも一致した。

「深刻な不調かと言われると、たぶん深刻ではなかったと私は思いますが、いいときの7割ぐらいの出来ではないかと思いました」(杉本八段)

「今までの藤井さんの快進撃と比べたら7割ぐらいかなと思いましたね」(飯島八段)

では藤井竜王自身は、“不調”を感じていたのだろうか。師匠の答えは、こうだ。

「藤井本人の口からは出てないけれども、自分でもそういうのははっきりわかるはずです。例えば手の見え方、先を読むスピードがいつもより遅いとか… 一般的な傾向ですけどね。いつもなら踏み込んでいた、攻める手を選んでいたのに、守りの手を選んでしまうとか」

その状態の中で迎えた第93期ヒューリック杯棋聖戦第1局。

藤井竜王が初めてタイトルを失うかもしれない。

師匠も“藤井ウオッチャー”も、そんな予感を抱く戦いだった。

■ 対局に「飢えていた」藤井竜王 「千日手」が分岐点に

「追い込まれた藤井さんというのはたぶんあそこになるんでしょうね、一番ピンチを迎えた藤井さんというのは。今までもピンチはあったと思うんですけど、かなりの大ピンチだったのは間違いないですね」(飯島八段)

これまでなかった要因で起きた“大ピンチ”。対戦相手は、普段から練習将棋を指し、藤井竜王のことを誰よりも知る、永瀬拓矢王座。

「調子が落ちたときというのは対戦相手も敏感にそれを察知するんですよね。相手は今、調子悪いんじゃないかな、みたいなこともわかるので。藤井竜王を良く知る永瀬王座だけに、恐らくそれは敏感に感じておられたはずです」(杉本八段)

だがその棋聖戦第1局は、思わぬ展開となった。

同じ局面が4回現れる「千日手」での無勝負・指し直しが2度も発生したのだ。

まずは「千日手」をこの日の2局目を例に説明してみる。

42手目、藤井竜王の玉が右斜め上にひとマス上がる。これに対し永瀬王座は金を左にひとマス動かす。藤井竜王が玉を元の位置に戻す。続く永瀬王座も金を元の位置に戻す。これで同じ局面に戻ってしまった。

両者が同じ動きを繰り返し、この局面が4回目となったところで「千日手」が成立した。

「千日手」で無勝負になると、先手と後手を入れ替えて最初から指し直しを行う。

実はこの2度の「千日手」が最初のターニングポイントだったのではないかと、杉本八段は指摘する。

「あくまで推測になりますけど、藤井竜王は当時、『対局に飢えていた』、公式戦をもっともっと指したかったんではないかと思うんですよね。それが永瀬王座との第1局で千日手2回、つまり1日で3局指したということになり、それで少し調子を取り戻したのではないかと私は思うのです」

結局この日の3局目では、永瀬王座が藤井竜王を押し切って五番勝負第1局を制する形となった。

「結果として藤井竜王は負けてしまったけれど、先ほど言ったように『対局に飢えていた』状態の藤井竜王にとっては、あの3局というのは、1回の負けを補って余りある、結果として非常に大きいターニングポイントだったと、私は思っています。公式戦そしてタイトル戦という舞台で3局指せたというのは、勘を取り戻すには十分だったと思います」(杉本八段)

■ 「驚きのあまり震えた」 “必殺”の名手・△9七銀

1日に3局指せたことで、戻りつつある対局の勘。

とはいえ相手の永瀬王座もタイトルホルダーだ。五番勝負で2局目も落とせば、「失冠」が一気に現実味を帯びる。

その第2局。終盤で飛び出した「名手」に、飯島八段は今でも興奮を抑えることができない。

「私、当時ABEMAで解説していましたが、驚きのあまり震えてしまいました」

杉本八段も、こう話す。

「現実問題として、千日手を2回やったからといって、それで急に調子が戻るわけではなく、棋聖戦の2局目も藤井竜王は苦しんでいました。そんな中での『△9七銀(△は後手の手であることを示す)』、必殺の『△9七銀』を読み切って勝てた、あそこからはっきり流れが変わってきた、自分を取り戻したのではないかなと思いました」

押され気味だった終盤で、藤井五冠が放った△9七銀。

その名手に至るまでには様々な伏線があり、「人間ドラマ」があったのだという。

二人の棋士が思う、この「一手」の持つ意味とは何だったのか。

(2)藤井竜王の「9七銀」 名手はいかに生まれたのか に続く

テレビ朝日報道局 佐々木毅

広告

1

広告