関東大震災はどう揺れたのか。東京から270キロ離れた場所にあった記録を見つけ出し、揺れの詳細を明らかにした研究者がいる。記録からわかった本震のエネルギーはこれまでの2倍で、さらに2日間で阪神大震災クラスの地震が本震とあわせ6回起きていたことがわかった。桁違いの地震の実態にたどり着いた研究者は「今の東京はむしろ危険になっている」と危惧する。

(テレビ朝日報道局社会部 災害担当 川崎豊)

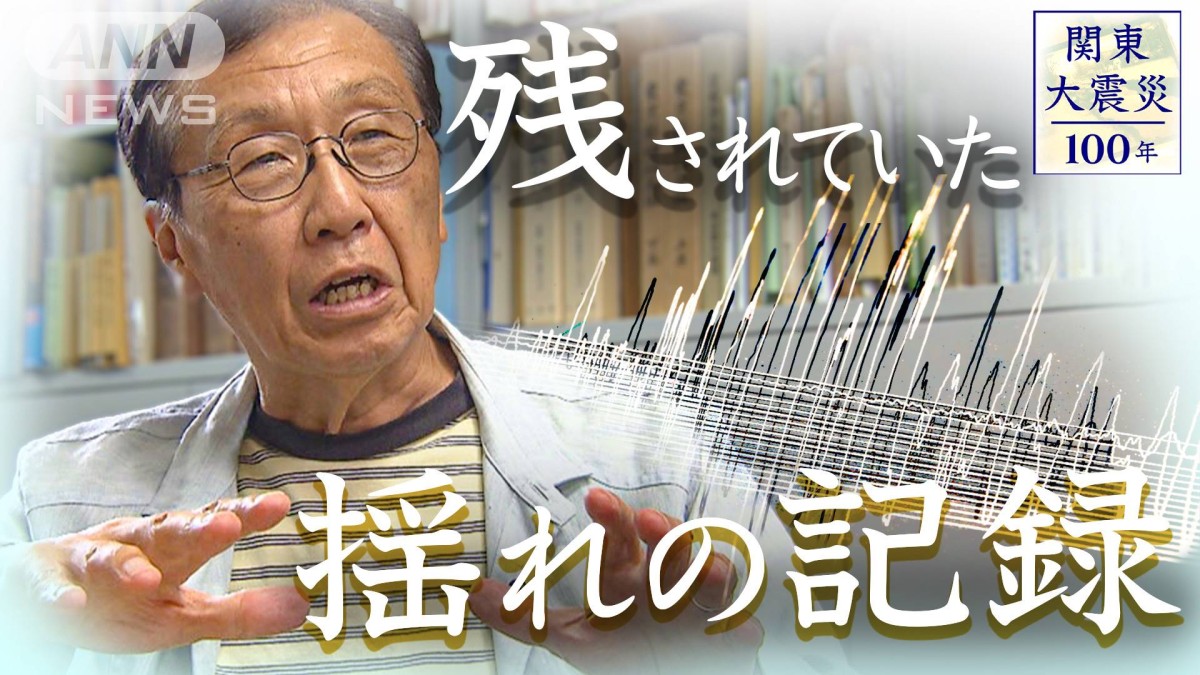

◆残っていた揺れの記録

地震の規模を表すマグニチュードは、一般に地震計で観測された記録の最大振幅値から決まるという。しかし、関東大震災の揺れは非常に大きく、地震計の記録は針が振り切れてしまっていて、満足な記録は国内にはないと言われていた。

本当に記録は残されていないのか。現在、名古屋大学特任教授を務める地震学者の武村雅之さんは、この点に疑問を抱いた。その手掛かりとなったのは、関東大震災から69年たった1992年。東京からおよそ270キロ離れた岐阜県に残された「揺れの記録」だった。

その記録を直に見ようと、岐阜市にある岐阜地方気象台を訪ねた。地震計が設置された1階の部屋の隣に、古い地震の記録がいくつもの箱に分けられて重ねられていた。その箱の一つから、黒い紙に糸のような白い線で描かれた揺れの記録が出てきた。気象台の職員が「こちらが関東地震の9月1日の波形です」と説明してくれた。

揺れ始めから大きく上下に波打つ線は、その後振幅が小さくなりながらも揺れ続け、また大きく波打つ。その後も波は続き、再び波が大きくなり、次第に直線に近づいていく。関東大震災が起こった1923年9月1日午前11時58分からの6分間の記録だった。

「すごく感動したんです」

記録を見つけた武村さんは、発見したときの想いをそう話してくれた。“ない”と言われていた記録があったことに加え、記録が9月3日の朝まできっちり残っていて、余震に関しても正確にとらえていたことも嬉しかったのだという。

「本震と余震っていうのが非常に綺麗に分かれて見えるんです」

特に武村さんが注目したのは、地震の始まりからの6分間の記録。以前から関東大震災の体験談を調べている中で、東京が3回揺れたという話を多く聞いていたが、この本震と2回の余震をこの岐阜の記録は捉えていた。当時の岐阜は震度3だったが、関東大震災の震源から離れていた上に、地震計が小刻みな揺れまでを書くように設定されていた特性もあり、本震と余震をきれいに分けて観測していたのだ。

広告

1

広告