気象庁は6月21日、関東甲信地方の梅雨入りを発表した。平年より14日遅い梅雨入りだ。梅雨から10月ごろまでの期間は「出水期」と呼ばれ、行政が風水害を警戒する時期だ。

東京都の豪雨対策はどうなっているのか?都は去年末、防災中長期計画の1つの柱として、ある計画を発表した。「地下河川計画」だ。

地下に河川を作る構想は過去にとん挫したものだったが、都はなぜ今、地下河川計画を復活させたのか、取材した。

(テレビ朝日都庁担当 島田直樹)

■江戸時代以前から続く東京の治水工事 荒川は“人工の川”

東京の人工河川の歴史は江戸幕府が開かれる前まで遡る。1590年に江戸に入った徳川家康は、まず利根川と荒川の流れを大きく変える計画を立てた。これにより、治水と木材の舟運が活発になり、江戸の発展の礎になったとされる。

実は100年前にも巨大な工事が行われていた。「荒川放水路」だ。この名前は聞き馴染みがないかもしれないが、北区赤羽周辺より東側の荒川は、人工の川「荒川放水路」なのだ。

明治時代、荒川の下流部分、現在の隅田川では深刻な水害が相次いだ。対策を求める声に応える形で、国は1924年、長さ22キロにわたる人工河川の運用を始めた。それが「荒川放水路」だ。「荒川放水路」の完成で、隅田川に流れ込む水量が少なくなったため、洪水が減り、東京の経済発展が進んだともいわれている。

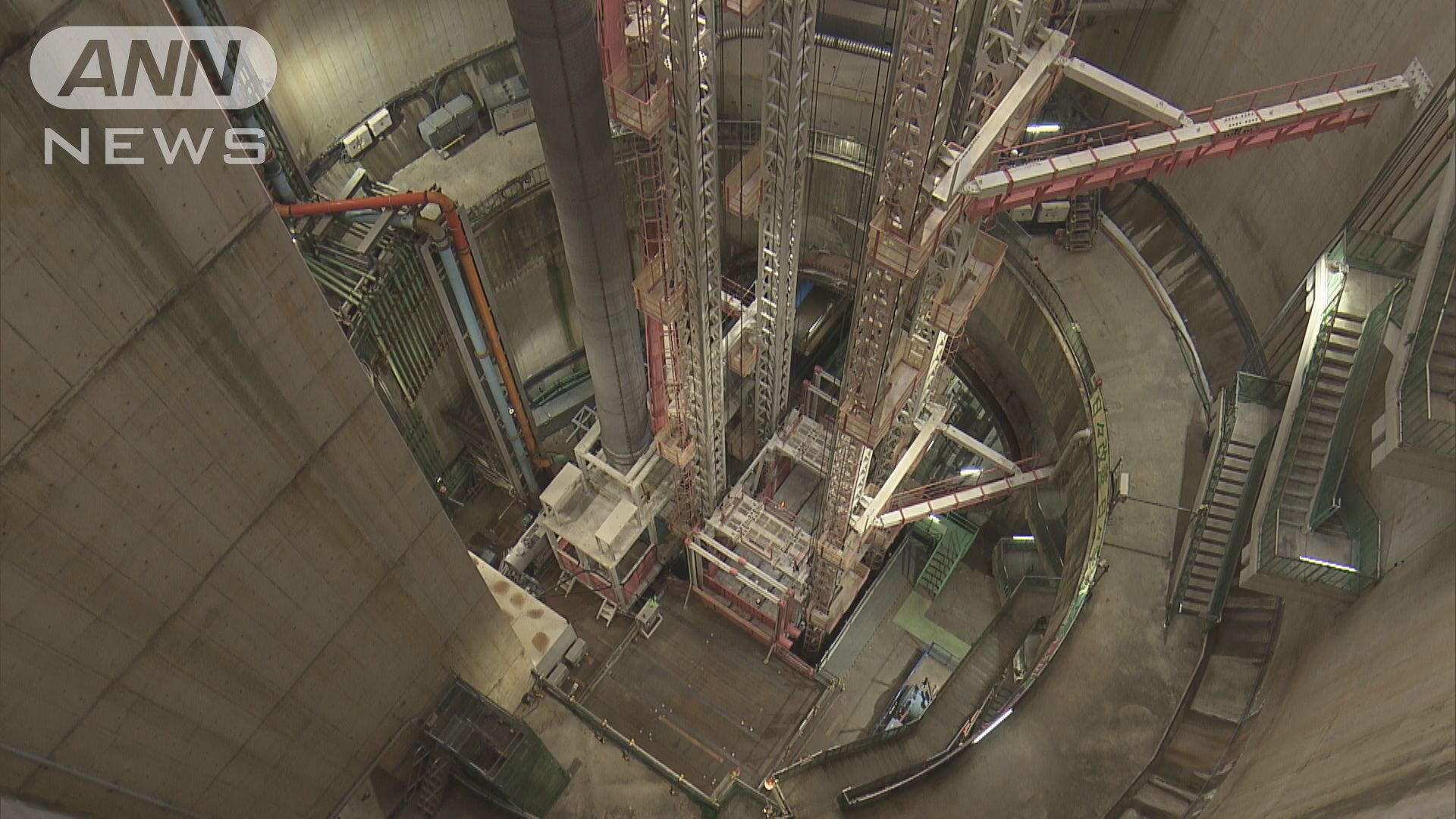

■交通の大動脈の地下で進んでいる工事

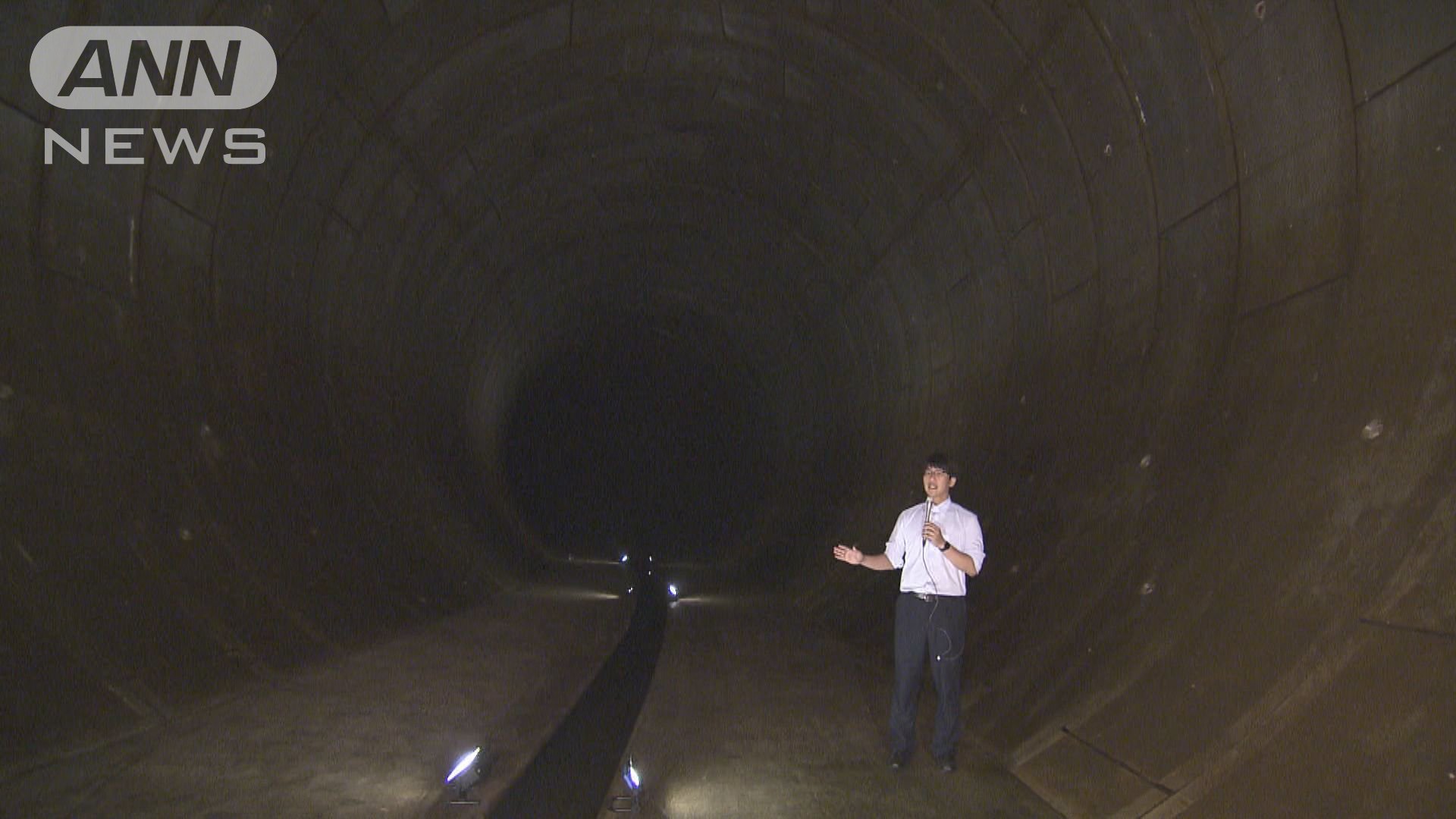

それから100年。現在、進められているのが東京の大動脈・環状7号線の地下での工事だ。去年の7月下旬に行われた報道関係者向けの内覧会。中野区でバスを下りた私は猛暑の中、ヘルメットをかぶり、細く急な階段を降りていった。すると、だんだん涼しくなっていった。地上からビル10階分ほど階段を降りた地下に、何と直径12.5メートルの“巨大なトンネル”が現れたのだった。トンネルは緩やかにカーブしていて先は見えないが、ずっと続いていた。

トンネルの名称は「地下調節池」。付近の川が増水すると、水を一時的にトンネル内に引き込み、洪水を防ぐ施設だ。

都はこれまでに、こうした地下調節池を神田川近くの環状7号線の下に4.5キロ、石神井川近くの目白通りの下に3.2キロ整備している。現在、この2つの地下調節池をつなぐ5.4キロの地下調整池を新たに作ろうとしているのだ。これが出来上がると総延長13.1キロにもなる巨大な地下調節池が完成する。

なぜ地下なのか?

都の有識者会議のメンバー・政策研究大学院大学の知花武佳教授はこう話す。

環状7号線の新たな地下調節池の工事は5月末時点で1.1キロほどまで進んでいる。2027年度までにシールドマシンでの掘削を終える予定だ。

次のページは

■ “タブー”だった「地下河川構想」■ “タブー”だった「地下河川構想」

去年、地下調節池について取材をしている時、ある都庁幹部がボソッとつぶやいた。

確かに、地下調節池をつなげると地下に長大な“河川”ができる。

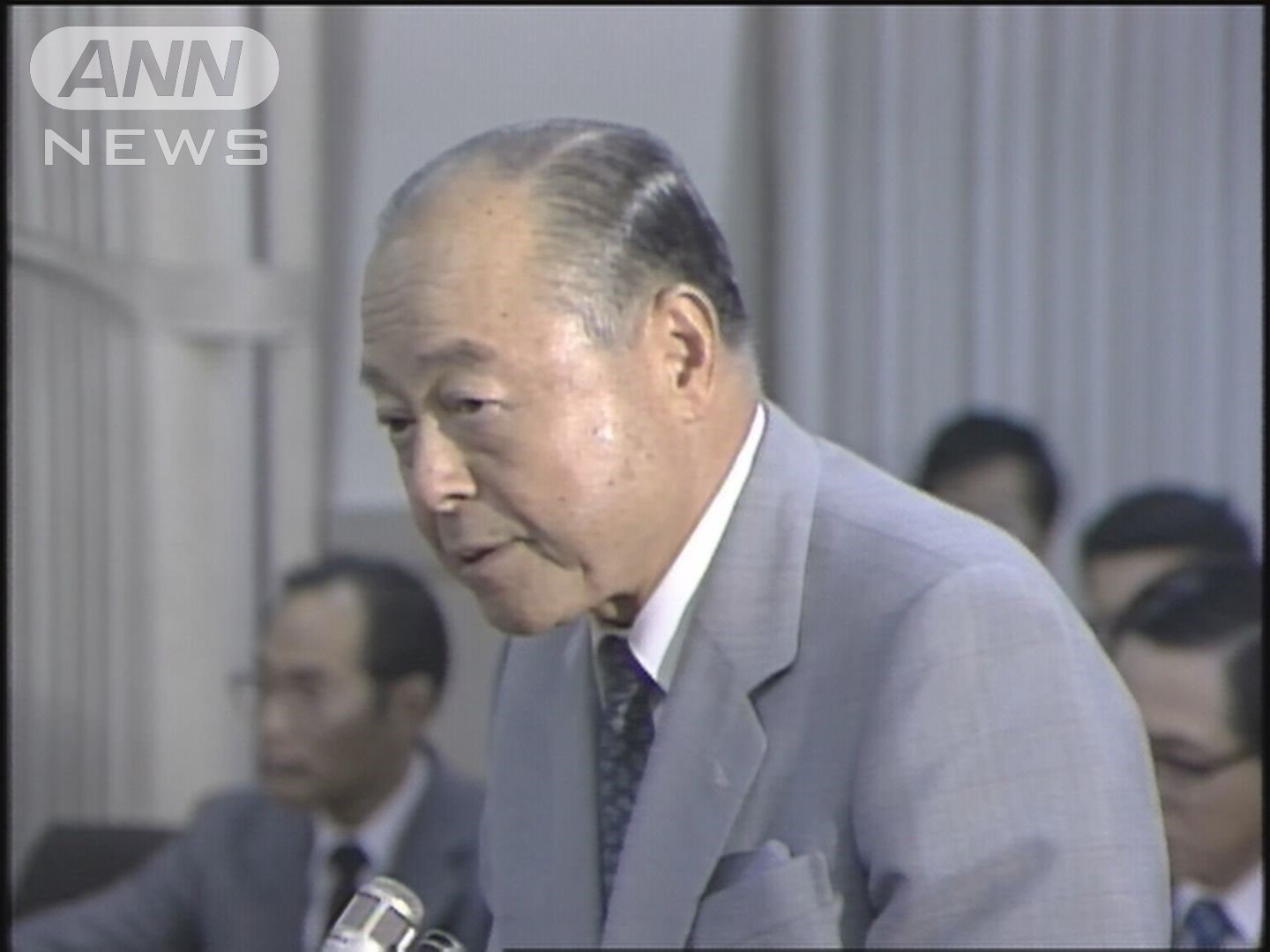

その「地下河川」がなぜタブーだったのか。理由を探るため、都議会ホームページの会議録検索サービスを開いた。「地下河川」という言葉を検索すると121件ヒットした。一番古いものは1985年の都議会第1回定例会。本会議での鈴木俊一都知事の所信表明だった。

地下調節池をつなげる「地下河川」の構想は40年前に大々的に打ち出されていたのだった。都が初めて地下トンネル式の水害対策施設を整備したのが、神田川・環状7号線地下調節池。鈴木都知事が所信表明した翌年の1986年に最初の「都市計画決定」が行われ、第1期が1998年。第2期が2008年に完成した。

ところが、鈴木知事が打ち上げ、都議会で多く取り上げられた「地下河川」の言葉は、次の青島都政、石原都政にかけて扱われる機会が減り、2010年の建設局長の答弁以降、ピタリと会議録に出てこなくなったしまった。

その原因は「バブル崩壊」を受けた都税収入の急減だった。青島知事は支出を削減する財政再建に着手したものの、1998年に「財政危機」を宣言するほど追い込まれていた。これを受けて、次の石原知事のもとで「財政再建プラン」が策定された。鈴木知事が大々的に打ち出した地下河川構想は財政再建の中でしぼんでしまったのだった。

財政再建中の2000年に三宅島が噴火すると、水害対策どころではなくなったという。当時、防災担当だった都庁OBは

別の都庁幹部だったOBも

その頃の都政の雰囲気は、一にも二にも事業費の節約だったという。

そのため、金がかかる「地下河川」は使われなくなり、“タブー”となってしまったのだった。

次のページは

■なぜ?復活した「地下河川」■なぜ?復活した「地下河川」

2010年から会議の場で語られることがなかった「地下河川」。ところが、10年以上たって復活したのだった。小池知事の2021年の所信表明演説。

現在、行われている工事で13.1キロまで伸ばす予定の地下調節池をさらに伸ばして「地下河川」にするというものだった。1985年に鈴木知事が打ち出した「地下河川」が36年ぶりに復活した瞬間だった。

都は去年12月に防災の中長期計画「TOKYO強靭化プロジェクト」をアップグレードした。そこには「環7地下広域調節池等を連結し、海までつなぐ地下河川の事業化に向けた取組に着手」と記載されている。

知花教授はその理由について、

と説明する。

近年は毎年のように「50年に1度の雨」という言葉を聞き、実際に大規模水害が発生している。2017年の九州北部豪雨、2018年の西日本豪雨と甚大な被害が出た。2019年の台風19号では、福島県郡山市で普段は水がほとんどない小川が増水し、車が流され乗っていた親子3人が死亡した。

東京にいつ線状降水帯が発生してもおかしくはなく、豪雨対策は最優先の緊急課題となった。

都は「TOKYO強靭化プロジェクト」の中で、河川整備や江東5区の低地のかさ上げなどの水害対策費用として2040年代までに7.1兆円を支出するという。

■地下河川と水害の損失

私は、この1年で3カ所の地下調節池を取材した。その1つ、目白通りの下の「白子川地下調節池」では2019年の台風19号でトンネルの9割まで水が貯まった痕がくっきりと残されていた。調節池に貯めた水は49万立法メートル。もし、この大量の水が白子川や石神井川に流れていた場合、水があふれて大洪水になっていただろう。

地下河川はどんなルートで海につながるのか。

私は環状7号線に沿って海まで15キロ進むのではないかと予想している。用地買収が最低限で済むからだ。とはいえ、最新の工事の1キロ毎の事業費を単純計算で15倍すると3000億円以上になる。このコストを高いとみるか安いとみるかは、将来起きる水害の経済損失を想像するしかない。20年に1度起こりうる豪雨による損害を考えると私は安いと感じる。

さらなる発展を目指す東京の未来への投資として「地下河川計画」を進めるため、また、再び“タブー”としないためにも、必要なのは健全な財政運営だと考えている。