致死率が高く、『人食いバクテリア』とも呼ばれる『劇症型溶連菌』の感染者数が、過去最多を更新しました。 感染者が、過去最多だった2023年をわずか5カ月で上回るペースで急増しています。

■感染者 過去最多『溶連菌』と『劇症型溶連菌』の違いは?

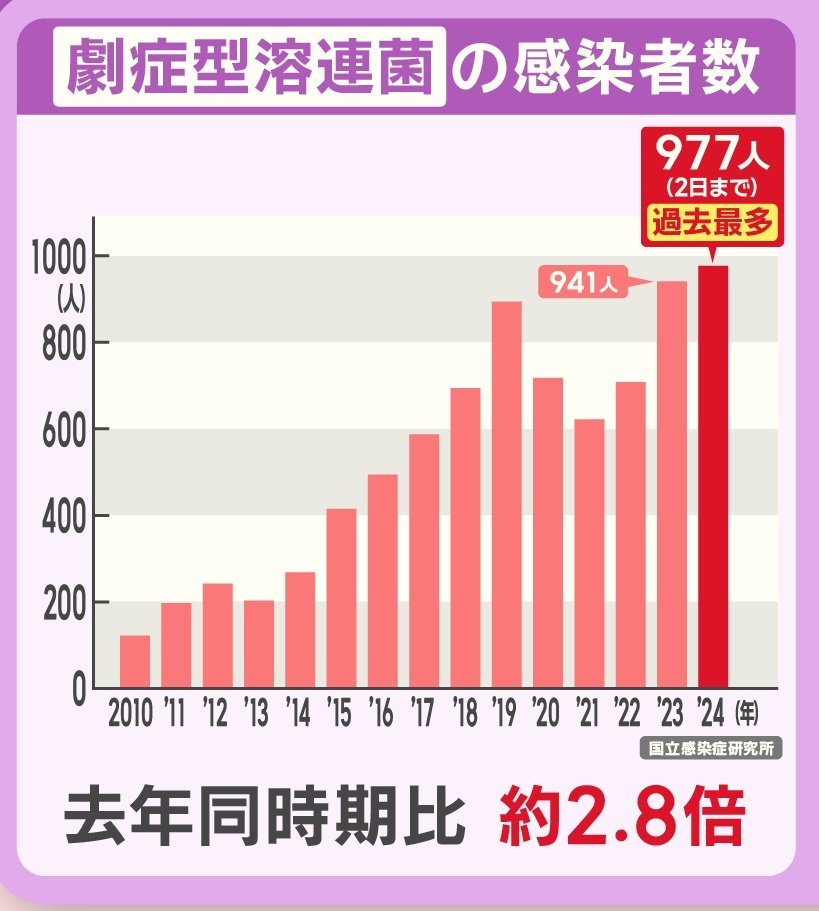

2024年の劇症型溶連菌の感染者数です。

6月2日までで977人。 2023年の941人を上回り、過去最多となりました。 2023年の同じ時期に比べて、約2.8倍です。

『溶連菌』と『劇症型溶連菌』の違いです。

溶連菌は、人の喉などに存在している菌で、体の中にあっても発症はしません。 ほとんど無症状ですが、一定の量を超えると、喉の痛み、発熱、発疹といった症状が出ます。

劇症型溶連菌は、突然変異して毒性が強くなった溶連菌で、『人食いバクテリア』とも呼ばれています。

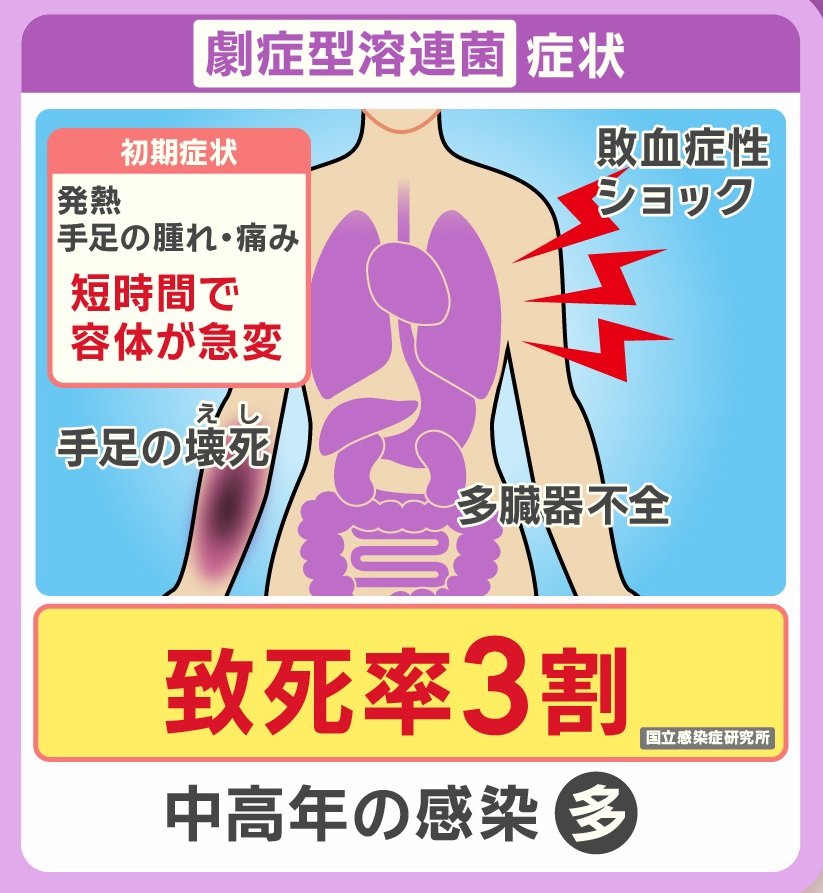

『劇症型溶連菌』の初期症状は、発熱や、手足の腫れ・痛みですが、短時間で容体が急変して、敗血症性ショック、手足の壊死、多臓器不全などを引き起こすことがあり、致死率は3割といわれています。 特に中高年の感染が多くなっています。

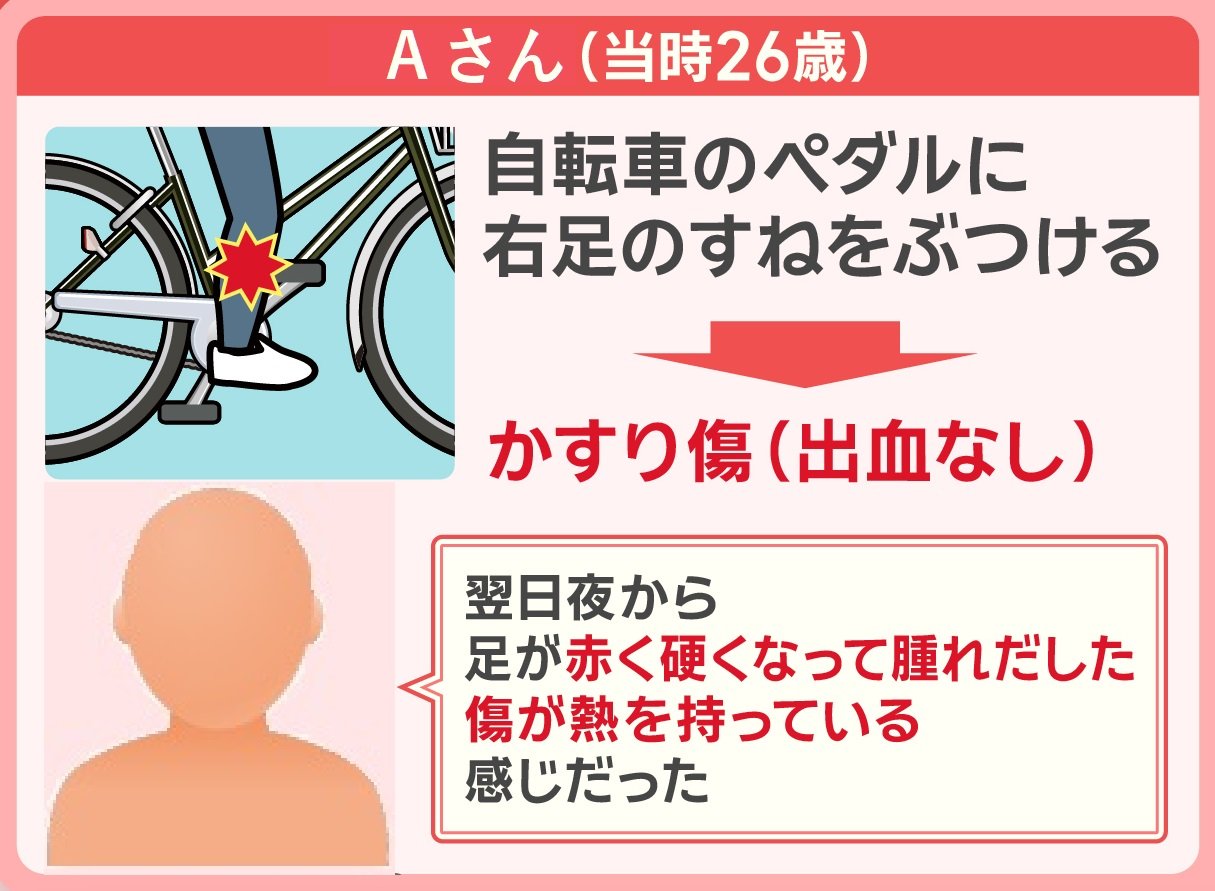

実際に感染した人のケースです。

当時26歳のAさんは、自転車に乗っているときに、ペダルに右足のすねをぶつけて、かすり傷を負いました。 出血はなかったといいます。

「翌日夜から足が赤く硬くなって腫れだした。傷が熱を持っている感じだった」

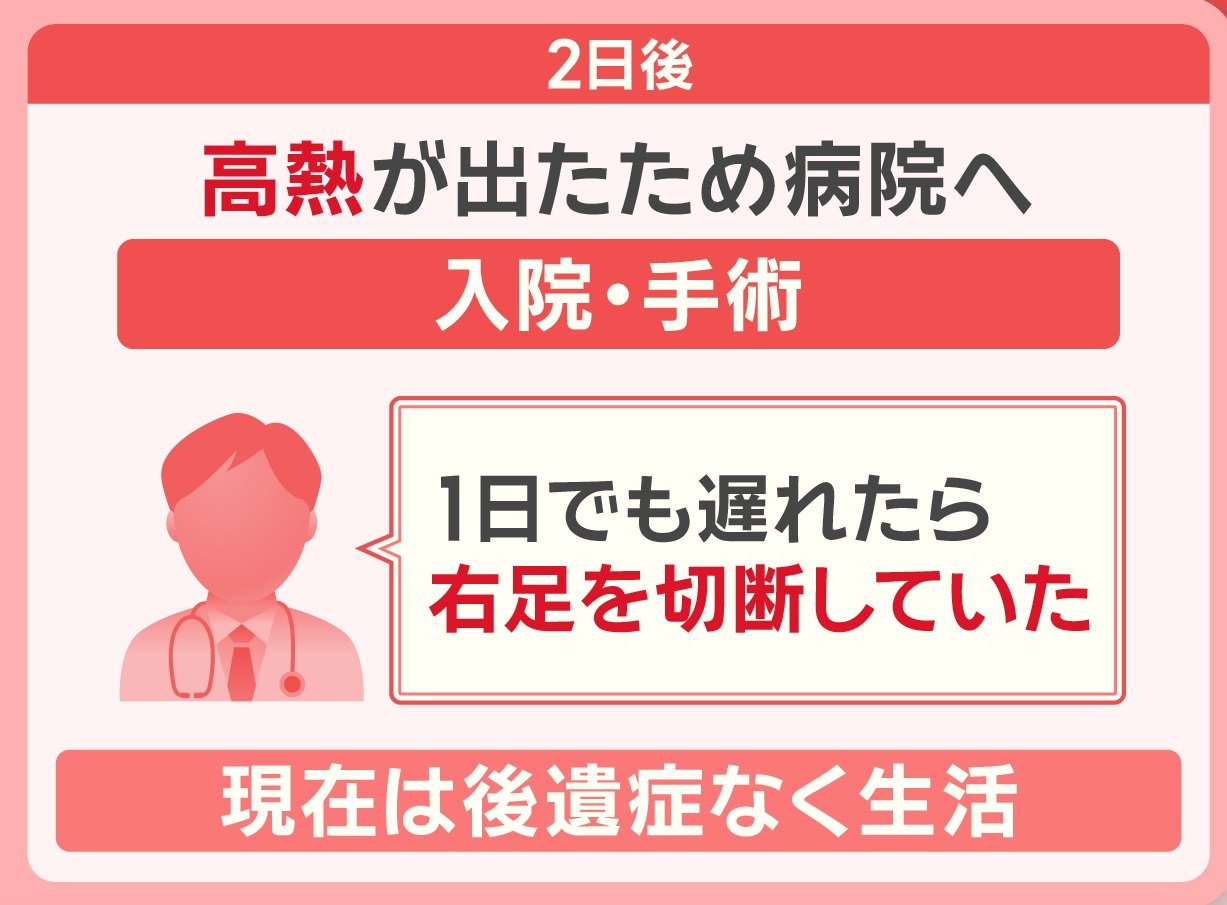

2日後、Aさんが、高熱が出たため病院に行くと、緊急入院して手術ということになりました。

診察した医師からは、 「1日でも遅れたら、右足を切断していた」と言われたといいます。 Aさんは、現在は後遺症なく、生活できているということです。

■劇症型溶連菌 予防…水虫で感染リスク?夏ならではの注意ポイント

劇症型溶連菌に感染しないためには、どうすればいいのでしょうか。

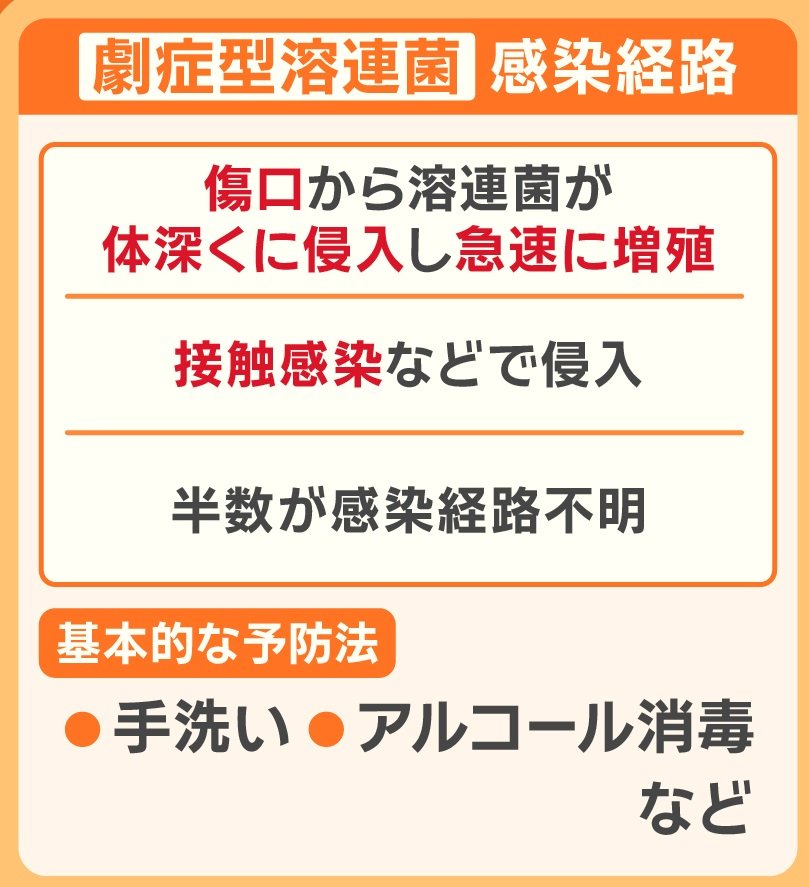

劇症型溶連菌の感染経路です。 傷口から溶連菌が体深くに侵入して、急速に増殖します。 接触感染などでも侵入します。 ただ、半数以上が感染経路不明です。 基本的な予防法は、手洗い、アルコール消毒などです。

東京女子医科大学の菊池教授の考える予防法です。

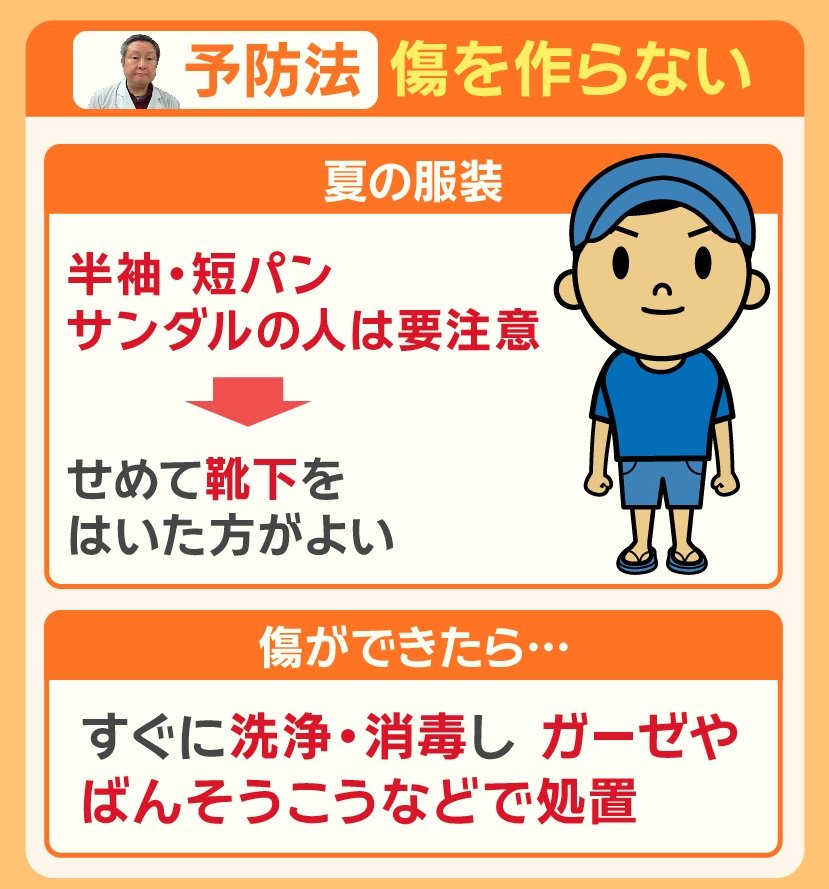

『傷を作らない』 夏の服装で、半袖・短パン・サンダルの人は要注意。 せめて靴下をはいた方がよいということです。 そして、傷ができてしまった場合、すぐに洗浄・消毒し、ガーゼや絆創膏などで処置することが必要だといいます。

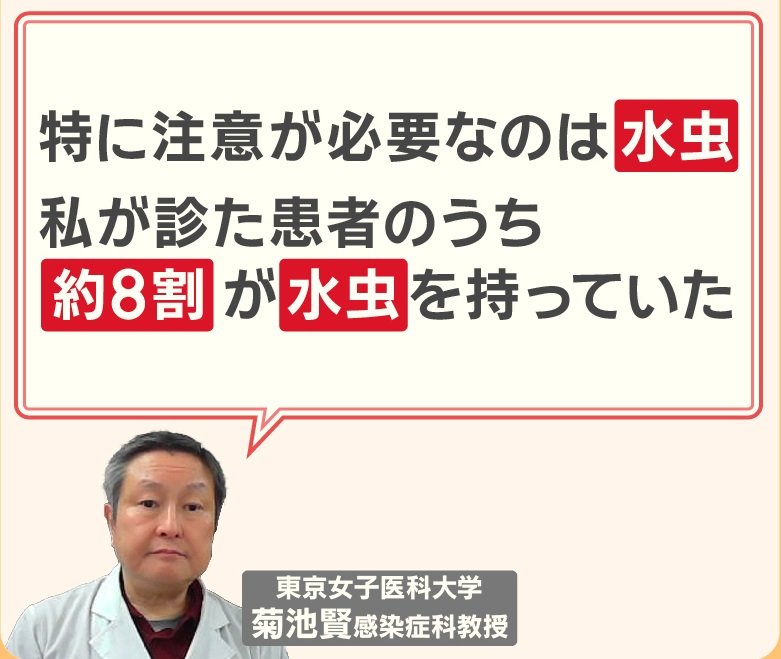

特に注意が必要なのは、『水虫』です。 菊池教授が診た患者のうち、 「約8割が水虫を持っていた」ということです。

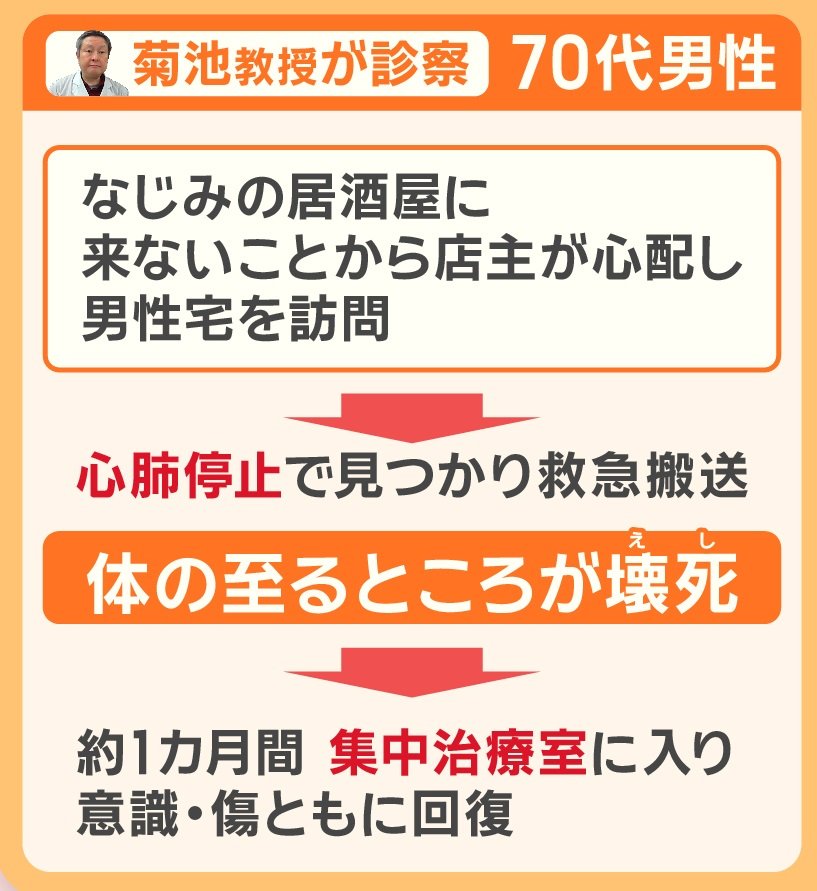

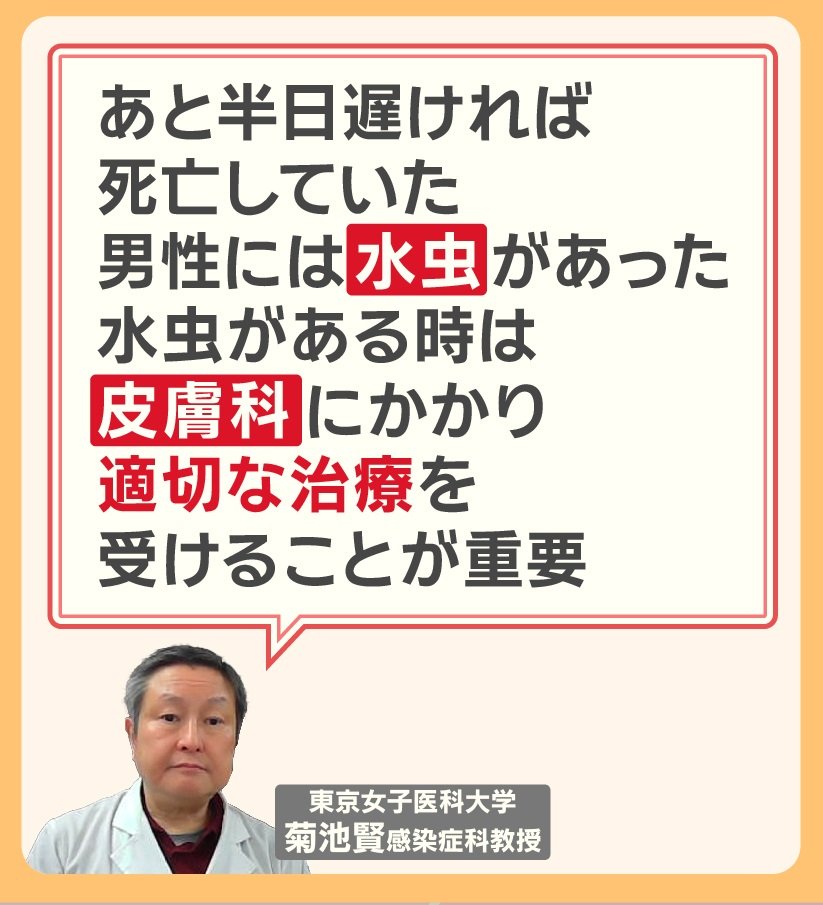

菊池教授が診察した70代の男性です。

なじみの居酒屋に来ないことから、店主が心配し、男性宅を訪問しました。 男性は心肺停止の状態で見つかり、救急搬送。 体の至るところが壊死していました。 約1カ月間 集中治療室に入り、意識・傷ともに回復したということです。

「あと半日遅ければ、死亡していた。男性には水虫があった。水虫がある時は、皮膚科にかかり、適切な治療を受けることが重要」だということです。

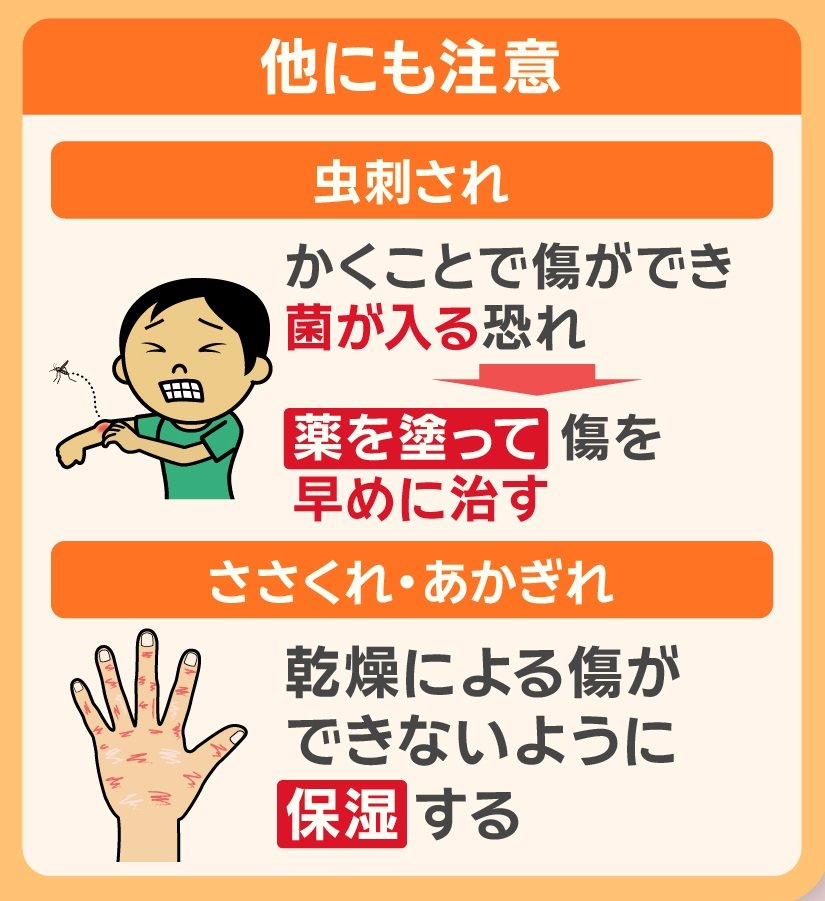

他にも注意が必要なのは、『虫刺され』です。

かくことで傷ができ、菌が入る恐れがあるので、薬を塗って、傷を早めに治す必要があります。 そして、『ささくれ』『あかぎれ』にも注意が必要です。 乾燥による傷ができないように保湿することが重要です。

■劇症型溶連菌 受診前 症状が出てきたら…チェックポイント

劇症型溶連菌発症のチェックポイントです。 1つでも当てはまると要注意です。

●39℃以上の発熱

●時間単位での腫れの広がり 傷の周りをペンで囲むと分かりやすく、急速に腫れが広がると危険

●意識障害 意識がもうろうとする、受け答えがおかしい、など

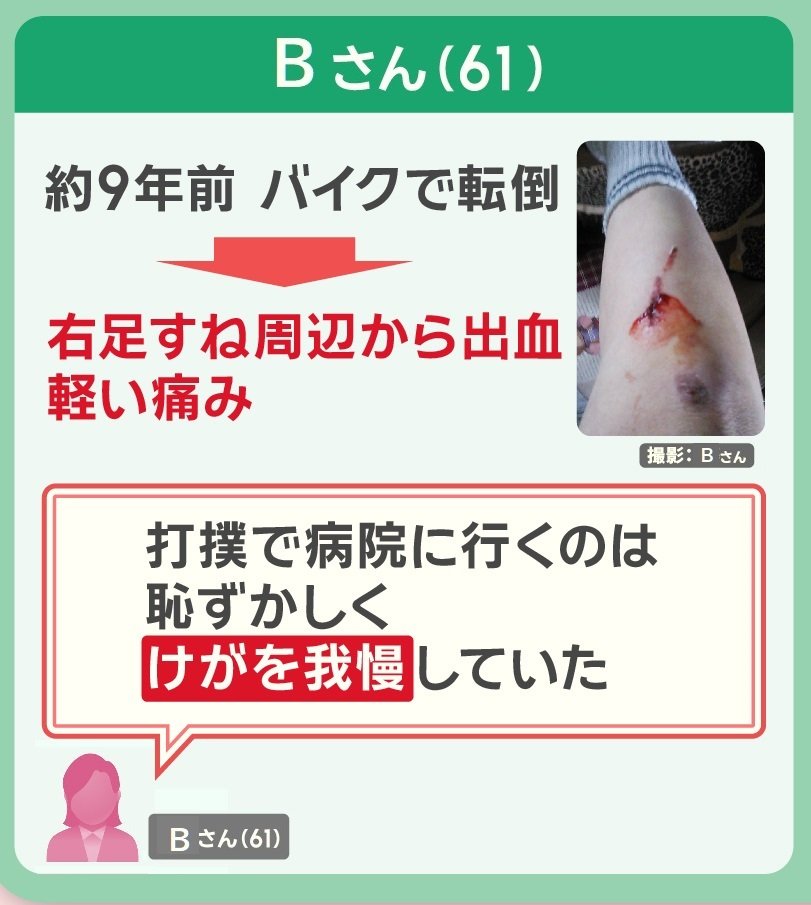

受診を躊躇してしまったBさん・61歳女性のケースです。

Bさんは、約9年前バイクで転倒。 右足のすねの周辺から出血して、軽い痛みがありました。 ただ、Bさんは、 「打撲で病院に行くのは恥ずかしく、けがを我慢していた」といいます。

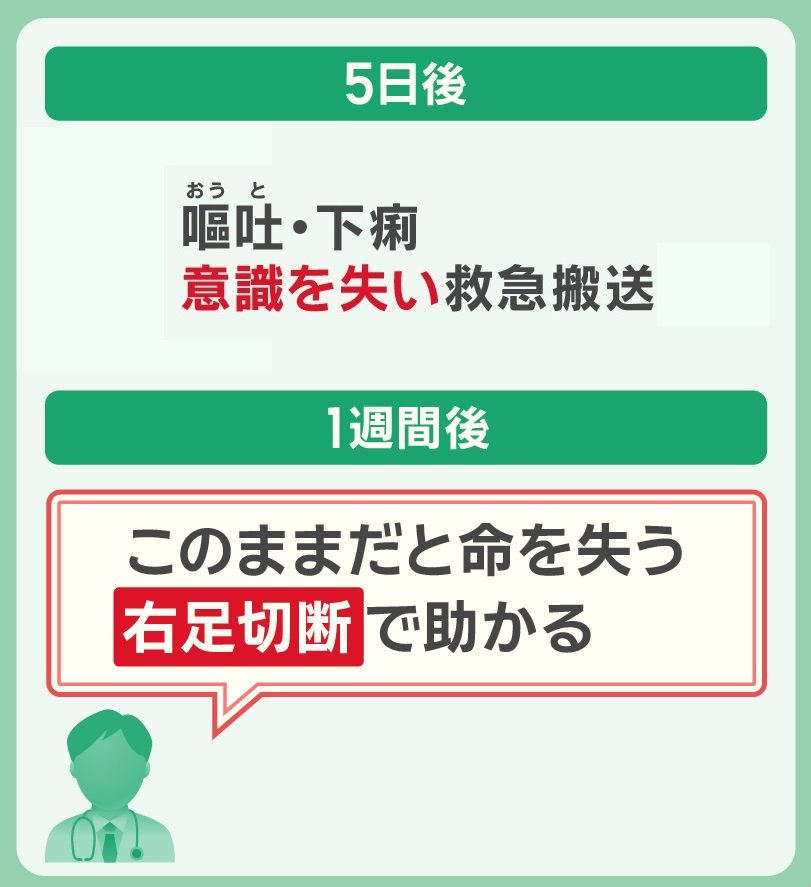

すると4日後、右足全体に激しい痛みと腫れがあり、病院を受診しましたが、『打撲』と診断されます。

その後、悪化し、受診の翌日には、嘔吐・下痢。 意識を失い、救急搬送されます。

その2日後には、医師から、 「このままだと命を失う。右足切断で助かる」と言われ、右足を切断しました。 その後、約8年間 週2回のリハビリを続け、現在は義足で生活しています。

■劇症型溶連菌 受診時 何科に行けば?適切な治療を受けるためのポイント

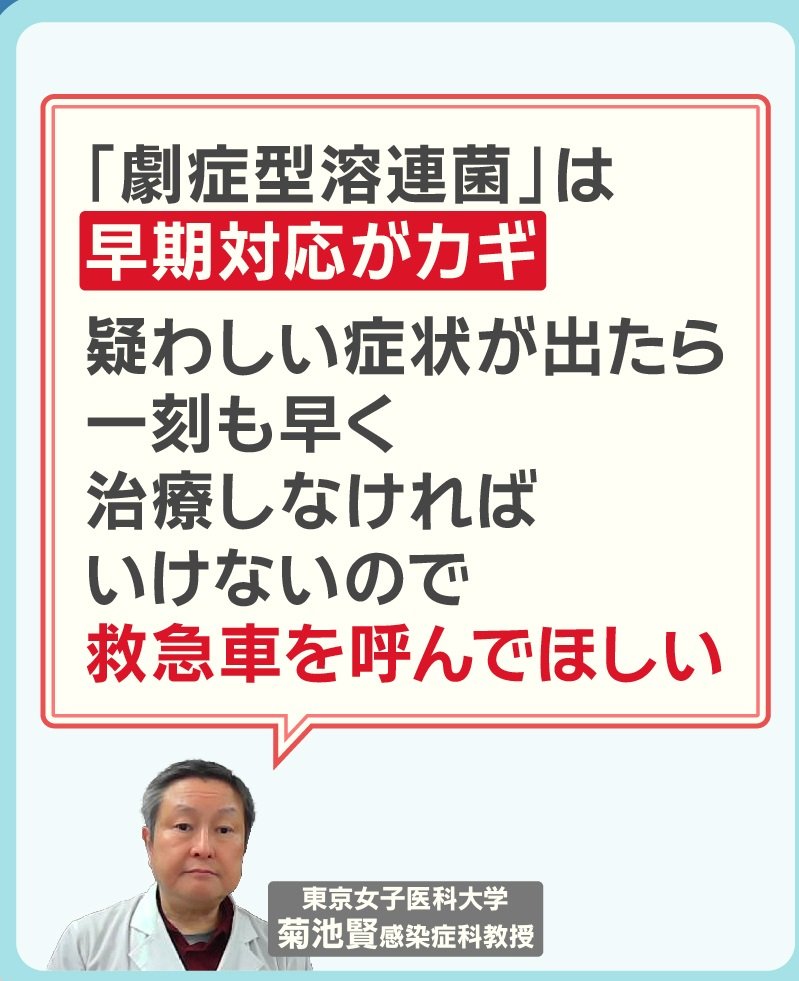

「『劇症型溶連菌』は、早期対応がカギ。疑わしい症状が出たら、一刻も早く治療しなければいけないので、救急車を呼んでほしい」

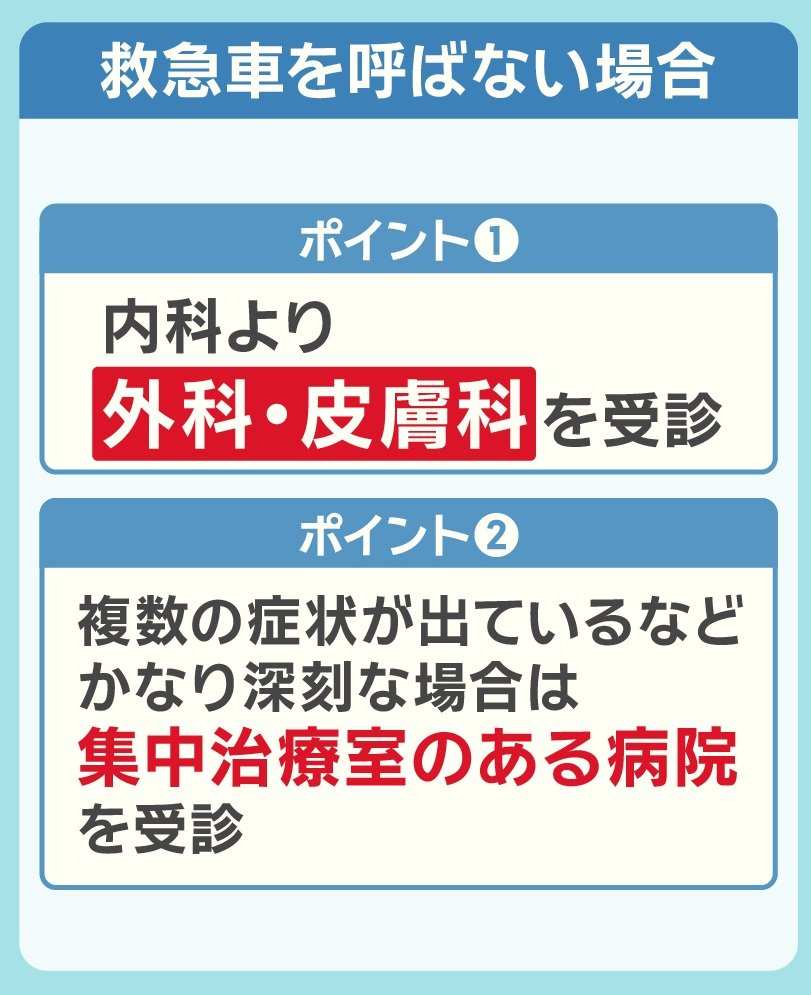

救急車を呼ばない場合

●内科より外科・皮膚科を受診する

●複数の症状が出ているなどかなり深刻な場合は、集中治療室のある病院を受診する

などが、重要なポイントです。

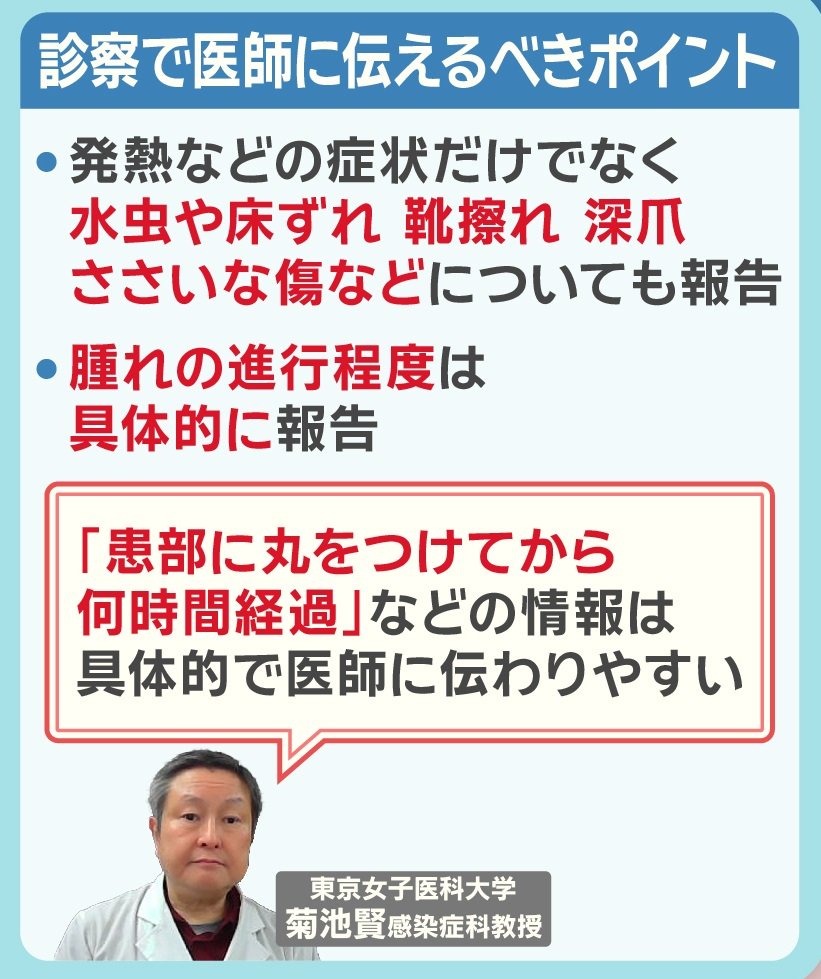

診察で医師に伝えるべきポイントです。

●発熱などの症状だけでなく、水虫や床ずれ、靴擦れ、深爪、ささいな傷などについても報告する

●腫れの進行程度は、具体的に報告する

「『患部に丸をつけてから何時間経過』などの情報は、具体的で医師に伝わりやすい」

次のページは

■視聴者から疑問『プールや入浴のリスクは?』■視聴者から疑問『プールや入浴のリスクは?』

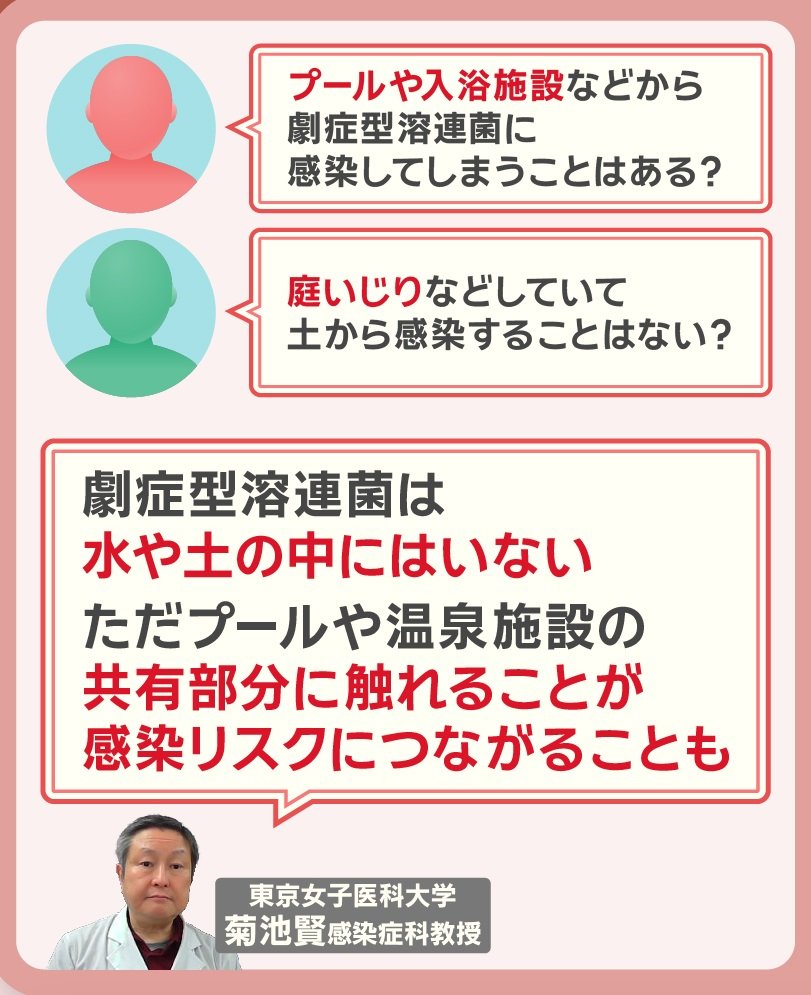

「プールや入浴施設などから、劇症型溶連菌に感染してしまうことはある?」

「庭いじりなどしていて、土から感染することはない?」

「劇症型溶連菌は、水や土の中にはいない。ただ、プールや温泉施設の共有部分に触れることが感染リスクにつながることもある」

「数年前、溶連菌に感染し、のどの激しい痛み・高熱が出た。今回の人食いバクテリアに免疫を持っていると言える?」

「溶連菌と劇症型溶連菌は別の菌なので、免疫を持っているとは言えない」

「発症して救急車呼ぶ時、なんと言って説明したらいい?」

「腫れが広がる早さや体温などの症状を、なるべく具体的に説明する」