悪質な不動産業者が高齢者に自宅の売却を迫る『押し買い』について紹介したところ、視聴者の皆さんから多くのご意見、ご質問を頂きました。

高齢者の『終のすみか』を狙った『押し買い』に関して、皆さんのギモンにお答えします。

■“押し買い”悪徳業者の手口 10時間超居座り 相場半値以下で契約

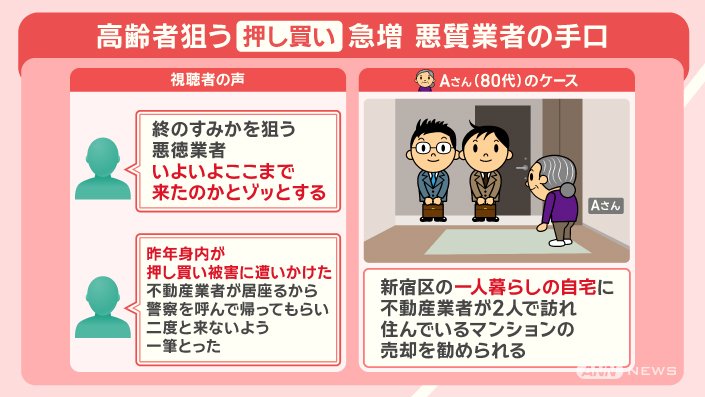

『押し買い』について、寄せられた声を紹介します。

改めて、押し買いとはどういうものでしょうか。

80代女性・Aさんのケースです。

新宿区の一人暮らしの自宅に、不動産業者が2人で訪れ、住んでいるマンションの売却を勧められました。

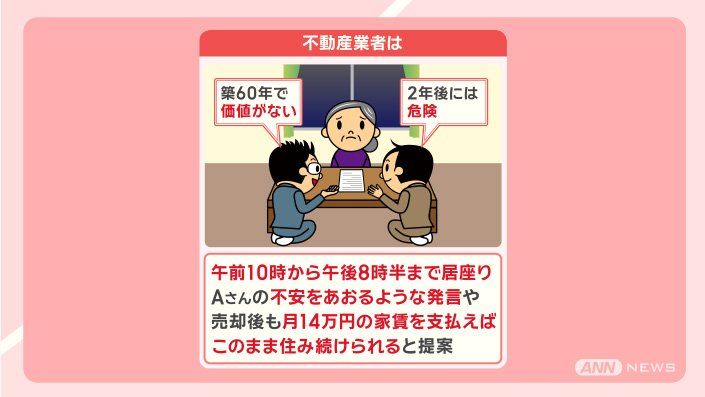

不動産業者は、午前10時から午後8時半まで居座り、「築60年で価値がない」「2年後には危険」などと、Aさんの不安をあおるような発言や、『売却後も月14万円の家賃を支払えばこのまま住み続けられる』と提案してきました。

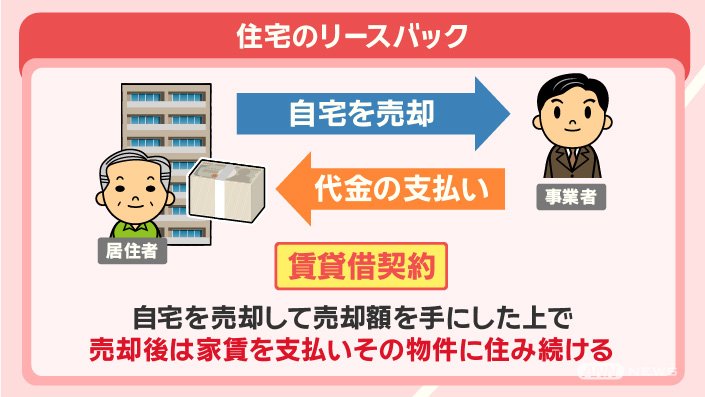

これは『リースバック』という、自宅を売却して、売却額を手にした上で、売却後は家賃を支払い、その物件に住み続けるという仕組みです。

Aさんは、不動産業者による長時間の説得を受けて、将来の生活に不安を抱き、後日、長男同席のもと再度説明を受けました。

その際、「物件が古すぎて買い手がつかない」などと言われ、専門知識のないAさんと長男は、1500万円で売却することにし、契約直後に手付金として50万円が振り込まれました。

しかし、後で調べると、物件の市場価格は、3000万円〜4000万円でした。

後日、長女におかしいと指摘され、Aさんは契約中止を求めましたが、契約解除に当たるため、手付金の倍額を請求されました。

手付金受け取り後、売り主都合の契約解除の場合、手付金の倍額を買い主に支払う『手付倍返し』が、民法で定められています。

このようなケースの場合、曖昧な理解のまま契約するのではなく、提示された金額が適正なのか判断したり、リースバックの仕組みをきちんと理解することが重要です。

■高齢者宅なぜわかるの?墓に手がかり?『カモリスト』存在か

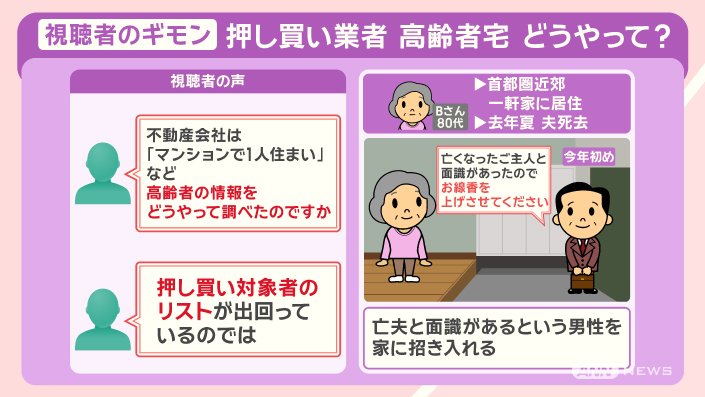

『押し買い』について、視聴者の皆さんの疑問です。

80代女性・Bさんのケースです。

首都圏近郊の一軒家に住んでいて、去年の夏に、夫が亡くなりました。

今年の初め(夫が亡くなって、約半年後)に、

「亡くなったご主人と面識があったので、お線香を上げさせてください」と訪ねてきた男性を家に招き入れました。

そして、結構早い段階で、不動産の話題になったそうです。

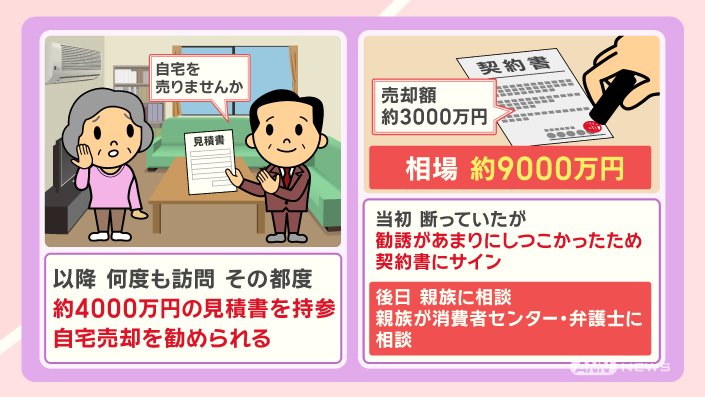

それ以降、この男性が何度も訪問してくるようになり、その都度、約4000万円の見積書を持参し、自宅の売却を勧められるようになりました。

当初、Bさんは断っていましたが、勧誘があまりにしつこかったため、契約書にサインしました。

売却額は、約3000万円でしたが、この家の相場は約9000万円でした。

Bさんは、後日、親族に相談し、親族が消費者センター・弁護士に相談しました。

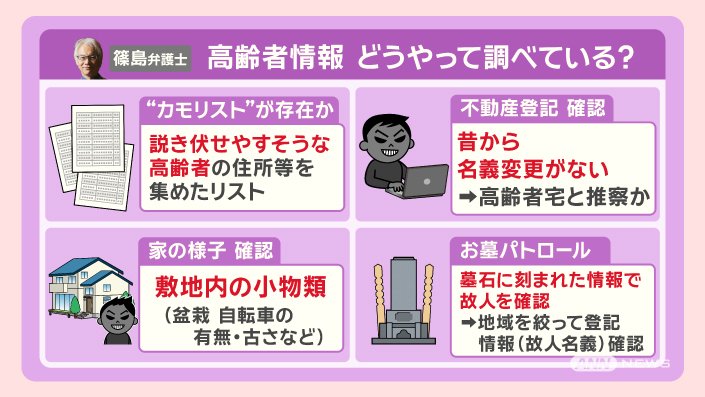

押し買い業者は、こういった高齢者の情報をどうやって調べているのでしょうか。

消費者問題対策に詳しい、篠島正幸弁護士に聞きました。

●説き伏せやすそうな高齢者の住所等を集めたリスト、『カモリスト』があるのではないか。

●不動産登記の確認をして、昔から名義の変更がない場合、高齢者宅と推察しているのではないか。

●実際に家に行って、敷地内の小物類、盆栽が置いてあるとか、自転車があるかどうか、自転車の古さはどうかなど、家の様子を確認しているのでないか。

●『お墓パトロール』

お墓に行き、墓石に刻まれた情報(名前、いつ亡くなったかなど)で故人を確認し、地域を絞って故人名義になっている登記情報を確認するのではないか。

次のページは

■押し買い悪徳業者公表されない?法の抜け穴■押し買い悪徳業者公表されない?法の抜け穴

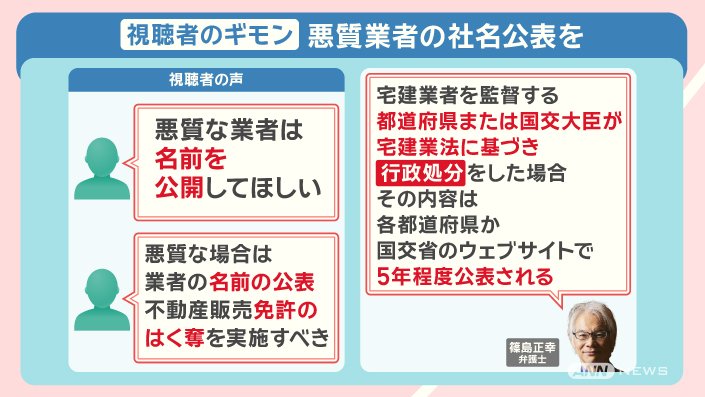

悪質な不動産業者に対する視聴者の声です。

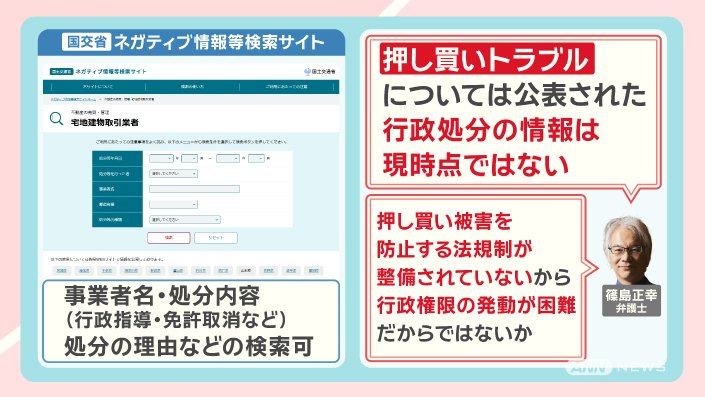

「宅建業者を監督する都道府県または国交大臣が、宅建業法に基づき行政処分をした場合、その内容は、各都道府県か国交省のウェブサイトで5年程度公表される」といいます。

国交省の検索サイトには、『ネガティブ情報等検索サイト』というものがあり、事業者名、業務停止などの行政指導や免許取消などの処分内容や、処分の理由などの検索ができます。

ただ、押し買いトラブルについては、公表された行政処分の情報は、現時点ではないということです。

「押し買い被害を防止する法規制が整備されていないから、行政権限の発動が困難だからではないか」と指摘しています。

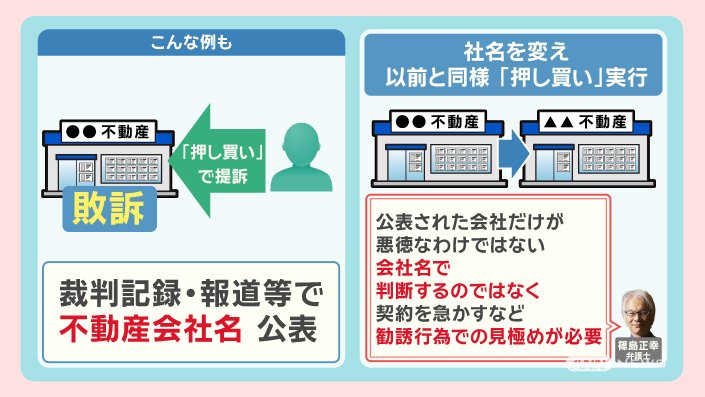

こんな例もあります。

「押し買いをされた」被害者が、不動産会社を提訴したところ、不動産会社は敗訴し、その結果、裁判記録や報道等で、不動産会社の名前が公表されました。

しかし、社名を公表された不動産会社は、その後会社名を変え、以前と同様に『押し買い』をしているということです。

「公表された会社だけが、悪徳なわけではない。会社名で判断するのではなく、契約を急かすなど、勧誘行為での見極めが必要」だということです。

■押し買い『クーリング・オフ』対象外なぜ?法整備の現状は…

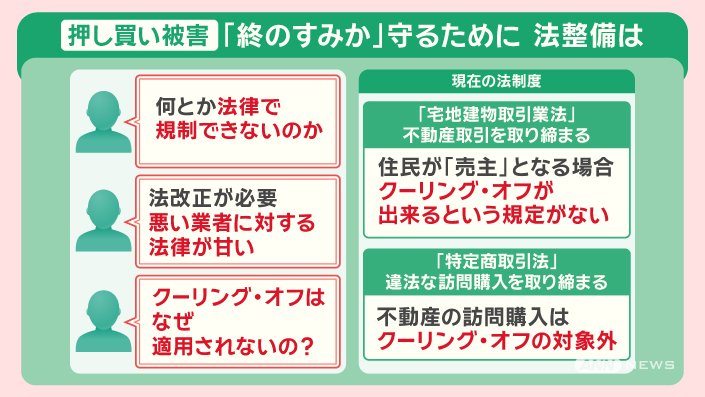

押し買い被害を防ぐための法整備についてです。

視聴者の方からの声です。

現在の法制度では、不動産取引を取り締まる『宅地建物取引業法』には、住民が売主となる場合、クーリング・オフができるという規定がありません。

また、違法な訪問購入を取り締まる『特定商取引法』では、不動産の訪問購入はクーリング・オフの対象外です。

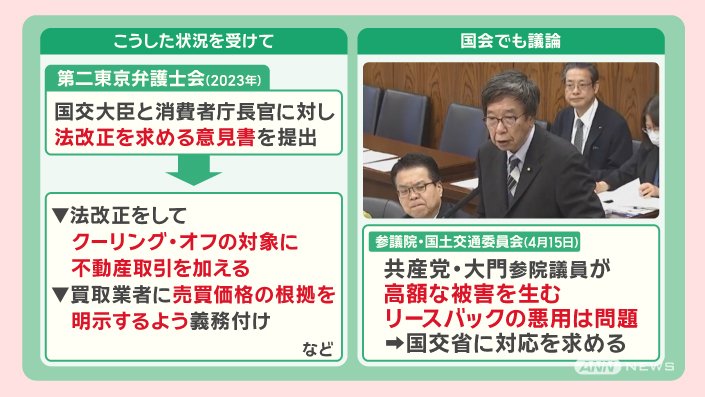

こうした状況を受け、2023年に、第二東京弁護士会が、国交大臣と消費者庁長官に対し、法改正を求める意見書を提出しています。

意見書では、

●法改正をして、クーリング・オフの対象に不動産取引を加える、

●買取業者に、売買価格の根拠を明示するよう義務付けること、

などを求めています。

国会でも議論になっています。

4月に行われた参議院の国土交通委員会で、共産党の大門参院議員が、高額な被害を生むリースバックの悪用は問題だとして、国交省に対応を求めました。

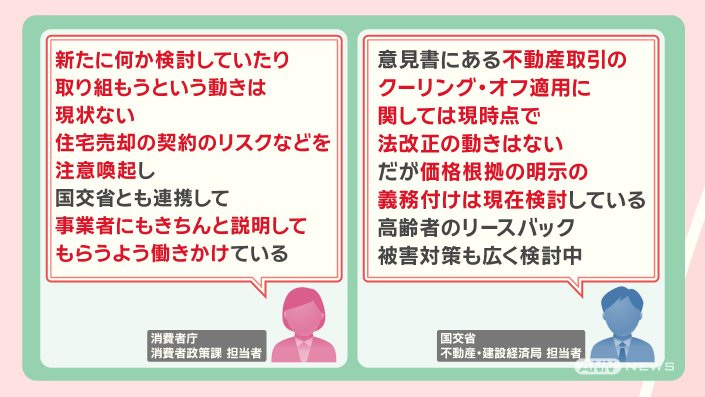

その後何か動きはあるのか、消費者庁と国土交通省に聞きました。

「新たに何か検討していたり、取り組もうという動きは現状ない。住宅売却の契約のリスクなどを注意喚起し、国交省とも連携して、事業者にきちんと説明してもらうよう働きかけている」

「意見書にある、不動産取引のクーリング・オフ適用に関しては、現時点で法改正の動きはない。だが、価格根拠の明示の義務付けは、現在検討している。高齢者のリースバック被害対策も、広く検討中」

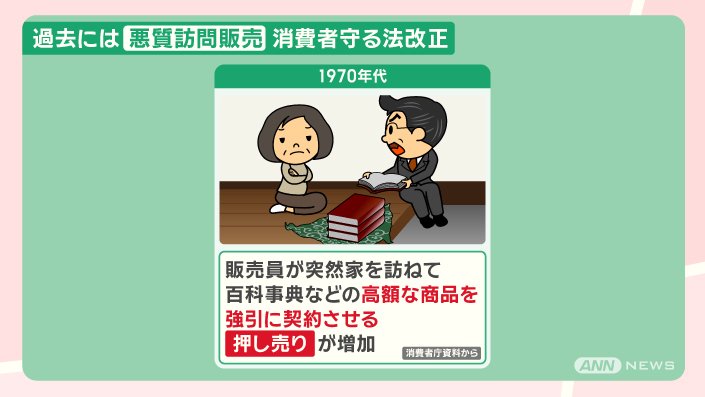

過去には、悪質な訪問販売から消費者を守るための法改正がありました。

1970年代、販売員が突然家を訪ねて、百科事典などの高額な商品を強引に契約させる押し売りが増加しました。

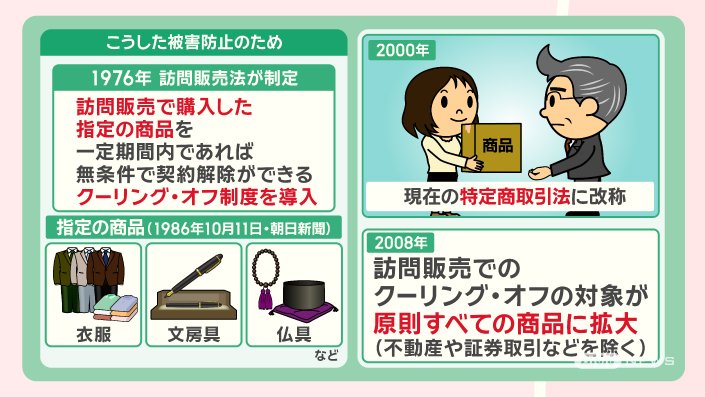

こうした被害防止のため、1976年に『訪問販売法』が制定され、訪問販売で購入した指定の商品を、一定期間内であれば、無条件で契約解除ができる、クーリング・オフ制度が導入されました。

指定の商品は、衣服や文房具、仏具などでした。

その後、2000年に現在の特定商取引法に改称され、2008年には、訪問販売でのクーリング・オフの対象が原則すべての商品に拡大されました。

原則なので、不動産や証券取引などは含まれていません。

(※他にも、使うと商品価値のなくなる消耗品は、使用したり、一部消費した場合はクーリング・オフできないなど、クーリング・オフ対象外のものがありますのでご注意ください)

次のページは

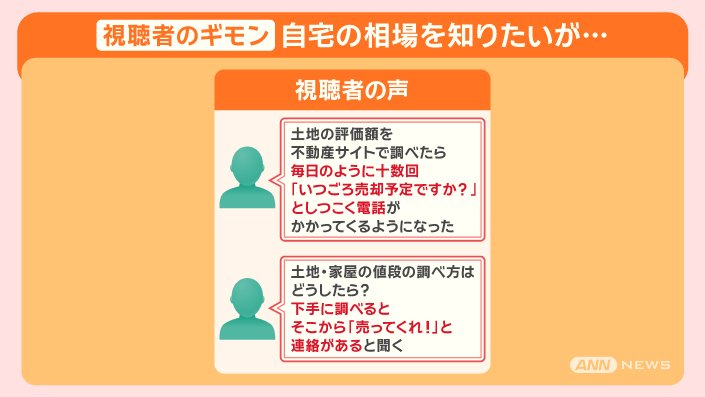

■自宅の相場どう調べれば?ウェブサイト査定は規約を要確認■自宅の相場どう調べれば?ウェブサイト査定は規約を要確認

土地や建物の相場に関する視聴者の声です。

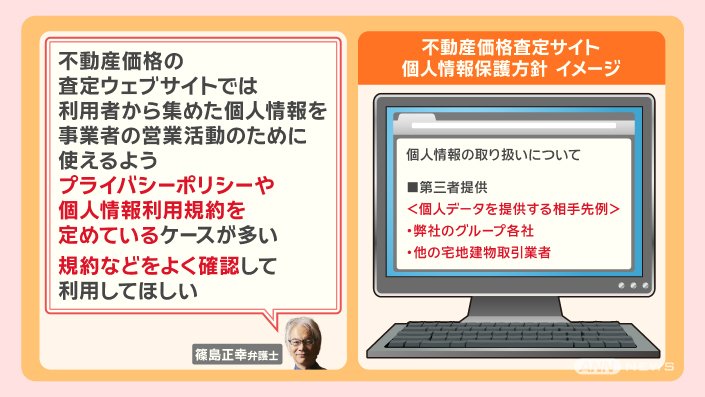

「不動産価格の査定ウェブサイトでは、利用者から集めた個人情報を事業者の営業活動のために使えるよう、プライバシーポリシーや個人情報利用規約を定めているケースが多い。規約などをよく確認して、利用してほしい」

不動産価格の査定サイトの個人情報保護方針のイメージです。

このように、『個人情報の取り扱いについて』として、

あなたの個人データを、

●弊社のグループ各社

●他の宅地建物取引業者

などと共有しますといったことが書かれている場合があります。

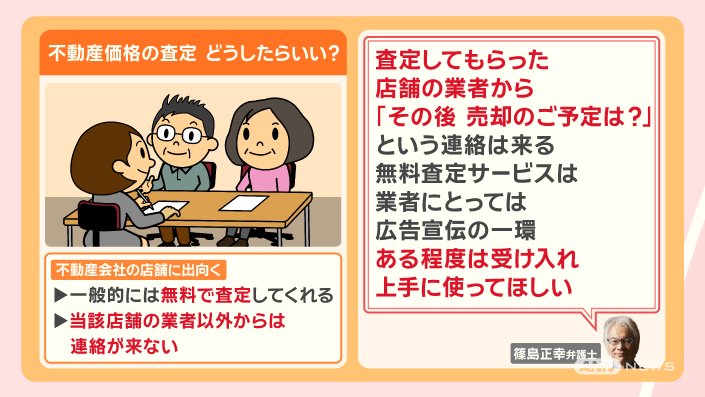

たくさんの電話やメッセージが来るのは困る場合、不動産価格の査定は、どうしたらいいでしょうか。

不動産会社の店舗に出向くのがいいということです。

●一般的には、無料で査定してくれます。

●出向いた店舗の業者以外からは、連絡が来ません。

「査定してもらった店舗の業者から、『その後、売却のご予定は?』という連絡は来る。無料査定サービスは、業者にとっては広告宣伝の一環。ある程度は受け入れ、上手に使ってほしい」ということです。

もし、それでも、電話やDM(ダイレクトメッセージ)がしつこい場合は、消費生活センターなど行政機関に苦情を申し立ててください。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年5月13日放送分より)