戦争の最中にも「美術」があったのか。最初にその絵を見た時、そう感じた。

横長の画面に、晴れ渡った空と、地平線いっぱいに広がる草原が描かれている。さわやかな風景のなかで、兵士たちが戦っている。地に這う兵士もいれば、戦車の上から敵兵を銃剣で刺す兵士もいる。

作品のタイトルは《哈爾哈河畔之戦闘(はるはかはんのせんとう)》。作者は藤田嗣治だった。フランスで活躍した藤田嗣治が、戦争を題材に作品を多く描いていたことを知らず、とても驚いた。

2025年は戦後80年。東京国立近代美術館で開かれている企画展「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」で、戦争画が多く展示されている…とSNSで話題になっていた。私は東京国立近代美術館を訪ね、作品群と向かい合い、企画課長の鈴木勝雄さんに話を聞いた。

(テレビ朝日報道局・江向彩也夏)

戦後80年 次の世代への継承

今回、この展覧会はどのような意図で企画されたのか。鈴木さんはこう語る。

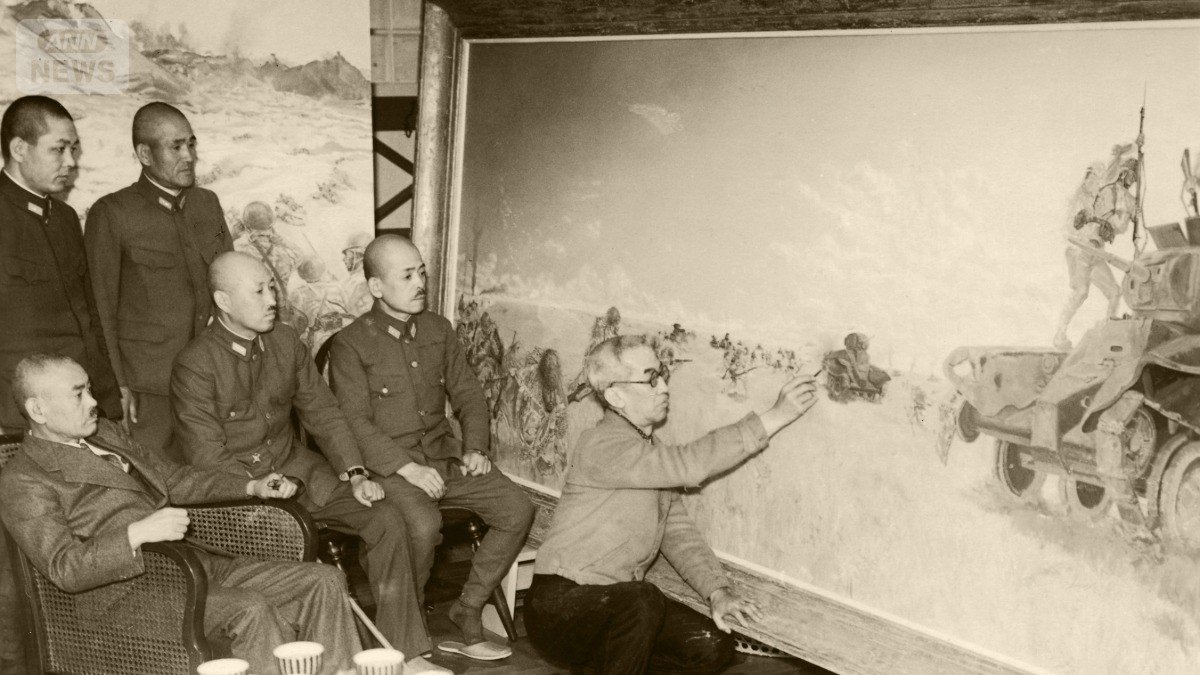

戦争を描いた絵画は、画家が戦争中の風景を描いたものなど、膨大な数の作品があるという。そのうち東京国立近代美術館には、画家が軍などの嘱託を受けて公式記録として描かせた「作戦記録画」が保管されている。その多くが前線の戦闘場面を描いたものだ。

これらの戦争画は戦時中、朝日新聞社などによる巡回展で、全国各地で展示された。来場者は絵画を通じて、前線で戦う兵士たちの様子を垣間見た。国威発揚やプロパガンダの側面も持つ作品だ。

戦後まもなく、作戦記録画などの戦争画約150点は「アメリカで展覧会を開く」という名目で接収され、“戦利品”としてアメリカに送られ、国防総省などで保管されていた。しかし、日本で作品群の返還を求める動きが高まり、1970年に「無期限貸与」という形で返還され、東京国立近代美術館に保管された。その後、1977年3月にはこのうち数十点を展示する展覧会が開かれる予定だったが、開幕直前に中止されたこともある。

以降、東京国立近代美術館の収蔵作品展のなかでは戦争画がたびたび展示され、1994年に美術史学会のシンポジウム「戦争と美術」が開かれてからは戦争画の研究も進んだ。2015年には、収蔵作品展「特集:藤田嗣治、全所蔵作品展示。」で、藤田の戦争画もまとめて展示された。

しかしこれまで、東京国立近代美術館で戦争画そのものを主軸に据えた企画展が開かれたことはなかった。「記録をひらく 記憶をつむぐ」は、東京国立近代美術館が初めて戦争画をメインに取り上げた企画展でもあるという。今回の企画展で展示されている作品・資料約280点のうち24点が「無期限貸与」の戦争画となる。

「この20年くらいの間で、当館がコレクション展のなかで試みてきた様々な戦争画の見せ方を集大成した展覧会です」と鈴木さんは語る。

戦争を伝える“舞台裏”

では、今回の企画展では、どんな作品・資料が展示されたのか。最初の展示室には、「1章|絵画は何を伝えたのか」というタイトルが掲げられ、ある絵画が展示されている。

宮本三郎が描いた《本間、ウエンライト会見図》だ。

宮本三郎は1905年に石川県で生まれ、1974年に69歳で亡くなった画家だ。戦時中、従軍画家として中国やマレー半島、シンガポールなどにわたり、数々の作戦記録画を残していた。

《本間、ウエンライト会見図》は、フィリピン・コレヒドールでの攻防戦の後、1942年にあった停戦会見の様子を描いている。この絵画には特徴があると鈴木さんは言う。

戦争の会見を客観的に眺める絵画の構図と、いまを生きる私たちが戦争を見つめなおす“視点”が重なるような構成だ。

また展覧会で、絵画と並んで展示されているのは、ポスターや新聞、雑誌やニュース映画といった、当時の「メディア」だ。展示の狙いについて鈴木さんは語る。

実際、《本間、ウエンライト会見図》が発表されたのは1944年。停戦会見から約2年が経過してから公開されている。情報を伝えるまでに時間がかかる“メディア”としての絵画について、鈴木さんは話す。

作品を見つめると、現地で当時の会見を見守っているような気分になる。

絵に描かれていないことは何か

次の2章には「アジアへの/からのまなざし」というタイトルが掲げられている。この展示室にある作品の一つが、田辺至が描いた《南京空襲》だ。

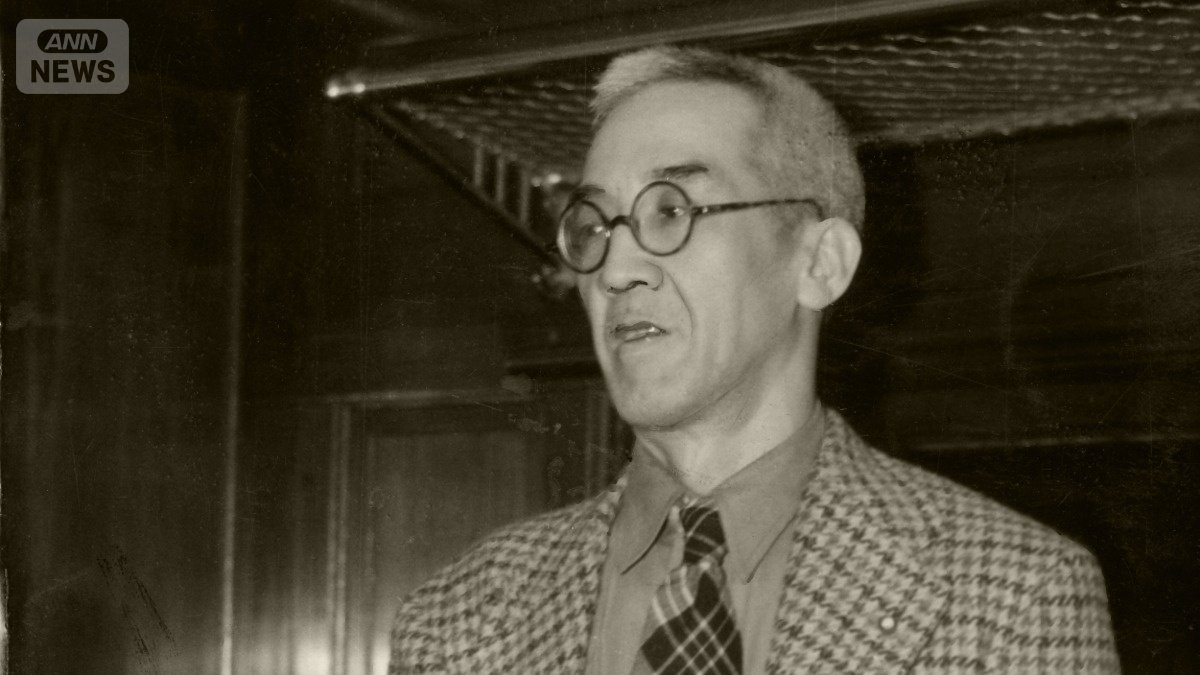

田辺至は1886年に東京で生まれ、1968年に81歳で亡くなった画家だ。田辺は軍の嘱託として、日中戦争のさなか中国へ派遣され、記録画を制作していたという。《南京空襲》はその記録画の一つ。1940年に発表されている。

画面の右側に日本軍の飛行機が、左下に煙の上がる南京の町が描かれている。

確かにこの絵をじっくり見ると、日本軍の飛行機と、上空から見た景色だけが描かれていて、人間は誰も描かれていない。どこか無機質な印象も受ける絵だ。

私たちに訴えかける鋭い視線

歩みを進めると、ある絵が目に入る。猪熊弦一郎が描いた《長江埠の子供達》。戦禍のなかで難民化する中国の子どもたちを描いた作品だという。

猪熊弦一郎は1902年に香川県で生まれ、1993年に90歳で亡くなった画家だ。従軍画家として作戦記録画を描いた画家でもあるが、《長江埠の子供達》は自ら現地へ行って制作し、1941年に発表した作品だ。

戦後、全国各地の空襲被害や、民間人を巻き込んで繰り広げられた沖縄戦、そして広島・長崎の原爆投下については、これまでに家族や学校から教わった人も多かったと思う。しかし戦時中に日本が戦線を拡大する過程において占領地でどんなことが起きていたのか、家族からじかに聞いたことのある人は、どれだけいるのだろう。

戦時下にどんな加害をしたのか、どんな被害を受けたのか。一口に“戦争”といっても、その体験や記憶は一人ひとり異なっている。作品と向き合い、改めてその事実に気づかされる。

横長の画面に描く“効果”

3章の「戦場のスペクタクル」には、戦闘風景が大画面に臨場感あふれる筆致で描かれた作戦記録画が並ぶ。このなかに私がかつて出会った戦争画、藤田嗣治の《哈爾哈河畔之戦闘》が展示されている。

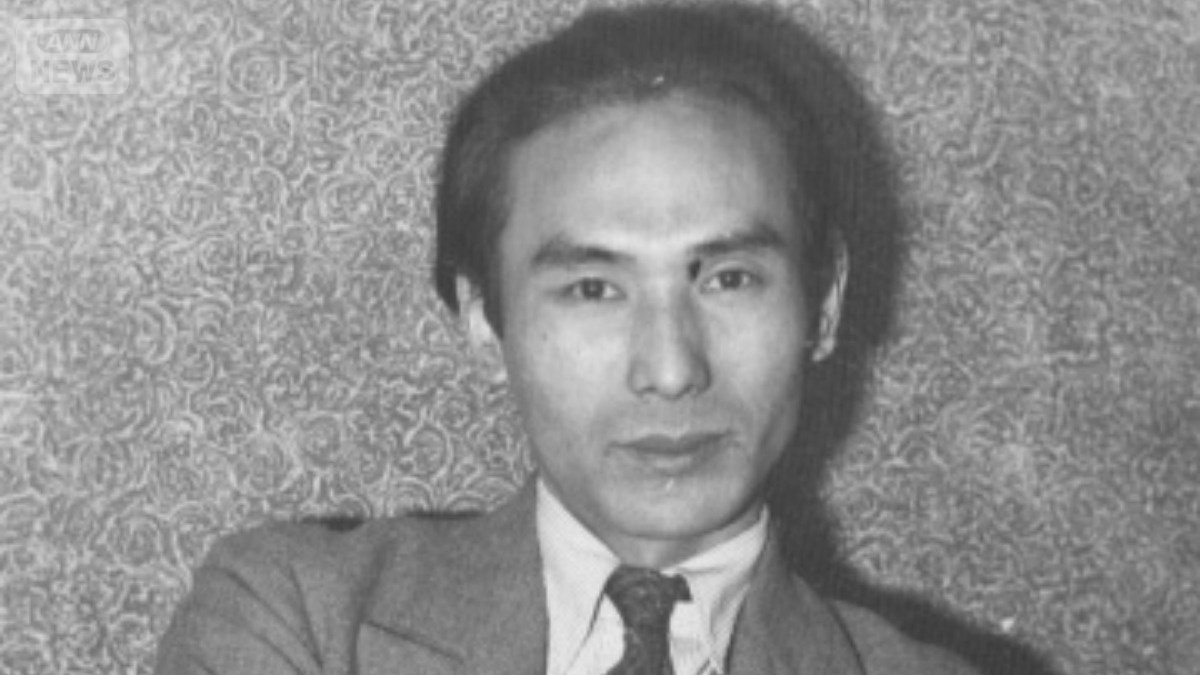

藤田嗣治は1886年に東京で生まれ、1913年にパリへ渡航。淡い乳白色の下地や細い筆で線を描く独特の表現で一世を風靡した。そして1933年に日本へ戻り、1938年から従軍画家になり、陸軍美術協会の理事長も務めていた。

《哈爾哈河畔之戦闘》は、1939年に当時の満州とモンゴルの国境をめぐって日本軍とソ連軍が争ったノモンハン事件を描いた作品だ。戦闘後の1940年に藤田は現地を視察し、翌1941年に作品を発表している。それにしても、ここまで横長のキャンバスに描かれた作品はあまり見たことがない。鈴木さんはこう解説する。

展示室には、「戦場のスペクタクル」というタイトルが掲げられている。なぜこのタイトルの下、《哈爾哈河畔之戦闘》を展示したのか、鈴木さんはこう語る。

《哈爾哈河畔之戦闘》の近くには、鶴田吾郎が描いた《神兵パレンバンに降下す》という作品も展示されている。

この作品で描かれているのは、1942年に日本軍の落下傘部隊が、当時オランダの植民地だったスマトラ島の都市・パレンバンに奇襲した空挺作戦だ。

白い雲が浮かぶ青空をパラシュートで降りてくる日本兵や、降下を終えて戦闘に入る日本兵が描かれている。のどかな風景が広がる土地で、血なまぐさくて恐ろしい戦闘が繰り広げられる。キャンバスに広がるギャップのある光景は、現実のものでないような雰囲気を漂わせているようにも見える。

戦争の美化で生まれた“神話”

4章のタイトルは「神話の生成」。ここで取り上げられている作品に、藤田嗣治の《アッツ島玉砕》がある。

雪が積もる孤島で、兵士らが敵味方入り乱れて戦い、屍が折り重なっている。戦意高揚の絵というよりも、鎮魂の絵のようにも感じる。

アッツ島は、アメリカ・アラスカ州のアリューシャン列島の西端にある。7〜8月を除いたほとんどの時期は、霧や雪に覆われている。1942年6月に日本軍が占領したが、1943年5月に米兵約1万1千人が戦闘を仕掛けて奪還。当時島にいた日本兵約2600人が亡くなったとされている。

絵画のそばには、1943年5月31日付の朝日新聞朝刊1面のコピーが展示されている。鈴木さんは展示の意図についてこう話す。

1面の見出しには、こんな言葉が並ぶ。

「山崎部隊長ら全将兵 壮絶・夜襲を敢行玉砕」

藤田が《アッツ島玉砕》を発表したのは、戦闘から約3か月後の1943年8月31日。現地には行かず、想像力を働かせて描いたという。初めて発表された場は展覧会ではなく、朝日新聞の紙面だった。翌9月1日から東京・上野で開かれた「決戦美術展覧会」に出品されたという。

戦時中、朝日新聞社などの新聞社は、国内に残る人々に戦地の様子を伝え戦意高揚を図るために、全国各地で戦争画を展示する展覧会を開いていた。《アッツ島玉砕》が展示された会場では絵を拝む来場客もいたという。

総力戦体制にのみ込まれる日常

では、国内で兵士らの帰りを待つ人々を描いた作品はあるのか。次の5章は「日常生活の中の戦争」というタイトルが掲げられている。この章の狙いについて、鈴木さんはこう話す。

この展示室で最初に紹介されているのが、《大東亜戦皇国婦女皆働之図》だ。

展示室では、福岡・筥崎宮が所蔵していて一般には公開されていない「春夏の図」と、東京・靖国神社遊就館が所蔵する「秋冬の図」が並んで展示されている。どちらの作品もいろんな仕事をする女性たちがたくさん描かれている。

男性が戦線に送られて国内に残る男性が減り、「お国のために」というような全体主義のなかで、女性たちが活躍する。現代とは異なる女性の社会進出のありようが見て取れる。

企画展では、1945年の終戦までにとどまらず、1950年代から1970年代に描かれた作品・資料も展示。日本社会で「戦争の記憶」がどう語り継がれていったかも解説している。鈴木さんは展示の背景についてこう語る。

なぜ戦争画を描いたのか

それにしても、戦時中を生きた画家たちはなぜ、戦争を絵画に残そうと思ったのだろうか。ヒントとなる言葉が、過去の記録に残されている。

終戦直後、1945年12月6日付の朝日新聞では、アメリカで展覧会を開くという名目の下、GHQによる戦争記録画の収集に協力していた藤田嗣治のコメントがある。

もちろん、戦争画を描いた画家たちにとって、戦争画を描いた理由はそれぞれ異なるだろう。ただ、戦中までの日本では、合戦を描いた日本画はあっても、戦争を描いた西洋画はほぼなかった。藤田は「新しいジャンルの絵画を開拓する」という自負があり、「世界で日本の戦争画の価値も認められるように」という理想も抱いていたのではないだろうか。

しかし、戦時中に軍の依頼を受けて作戦記録画を描いていた背景から、藤田は戦後に批判を受ける。朝日新聞の寄稿欄で画家・宮田重雄からこのように糾弾されることもあった。

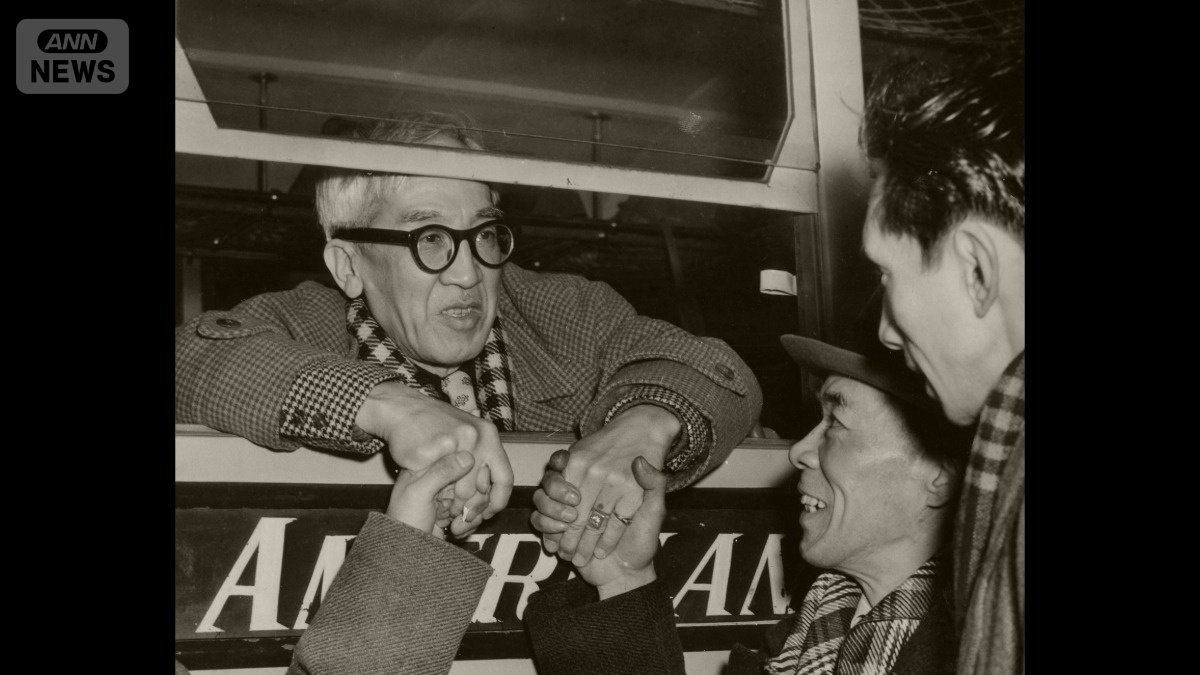

批判の矢面に立った藤田はその後、1949年にアメリカへ渡り、フランスに移住。フランス国籍を得て日本国籍は抹消し、1968年に81歳で亡くなるまで、二度と日本に戻ることはなかった。

戦争記録画は1970年に「無期限貸与」という形でアメリカから返却された。しかし、作品群をまとめて見たり、タブー視することなく語り合ったりできるようになってきたのは、近年になってからだ。

戦後80年に至るまで、被害や加害など重層的に折り重なった“戦争の記憶”に、私たちはどれだけ向き合ってきただろうか。戦争への「反省」を口にしながらも、戦争の本質を顧みることは本当にできていただろうか。今も世界では争いが絶えない。自国第一主義や排外主義も広まっている。そのなかで私たちは、自分と異なる意見を持つ人がいたとしても、攻撃することなく対立をあおらずにいられるだろうか。

企画展について解説してくれた鈴木さんはこう語る。

いまはインターネットを介し、誰もが情報の発信者となっている。そしてマスメディアの役割・意義も厳しく問われる時代となっている。時にはフェイクや誤情報も広がり、何が正しいのか、何が誤りなのか、一見してわからず混乱や分断が生まれることもある。