東京と神奈川を流れる1級河川、全長138キロの「多摩川」。河口から約5キロ、発見したのは川と陸地の間に建つ“謎の水門”。何のために造られたのでしょうか?

河口から約20キロ、二子玉川駅近くで釣り人を発見しました。今年、130万匹以上のアユが遡上(そじょう)していました。

河口から約130キロ、源流がある標高1953メートルの笠取山。山頂付近で3つの石柱を発見しました。まさに“運命の分かれ道”でした。さらに、スキーのジャンプ台のような不思議な山道。重要な役割がありました。

何のため?“巨大な水門”かつての大計画

東京と神奈川を流れる1級河川、全長138キロの「多摩川」。河口から5キロほどさかのぼった川崎市内で不思議なモノを発見します。

重厚な造りの門。モニュメントのようなものもあり、フランスの凱旋門を彷彿とさせます。

「立派ですよね。あるなっていうのは分かるけど、その意味とか、何がというのは…」

「もう今使ってないでしょ。なぜかは知らない」

近づいてみると…。

「水門かな?」

確かに、多摩川から引かれた水をせき止めています。

ところが、川の反対側はほとんどが陸地になっています。一体、何のための水門なのか?追跡すると、かつての壮大な計画にたどり着きました。

約100年前に建てられた「川崎河港水門」。管理する川崎市に聞くと…。

竹下研さん

「運河を掘って、周りに工場とか住宅を建設して、町の活性化を推進していこうと。多摩川からの入り口がこの水門」

物資を運搬するための運河を作り、工場用地の拡大を狙った川崎市。昭和3年、起点となる水門が最初に造られたと言います。しかし、運河が作られる前に、第2次世界大戦が勃発し、計画は廃止。水門だけが残される事態に…。謎の水門は、本来の目的を果たすことなく役割を終えていました。

香りが違う!天然アユ130万匹

河口から約20キロ。高級デパートなどが立ち並ぶ二子玉川駅周辺で発見したのは…。

「釣りをされている人でしょうか」

「今、何を釣られていたんですか?」

「アブラハヤですね。魚も豊富な川だと思います」

SNSには、この周辺で釣られたさまざまな魚があがっています。そんな豊かな川ですが、かつては…。

「僕が子どものころ、この川は茶色くて魚なんかとれなかったんですけど」

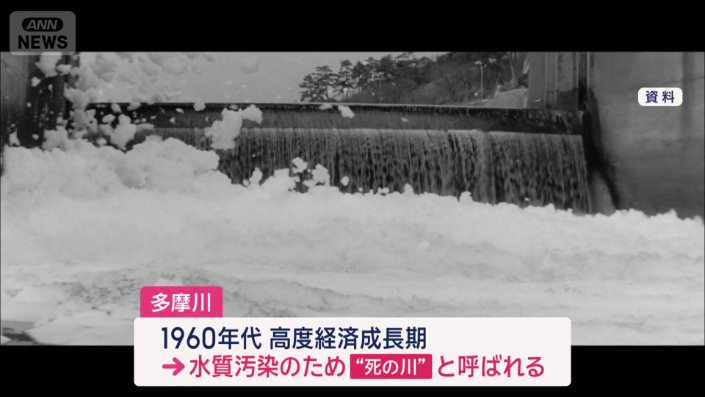

1960年代、都心部を流れる多摩川は、家庭や工場からの排水により“死の川”と呼ばれるほど水質汚染が深刻化していました。しかし、1980年以降、東京都は下水処理施設の整備を強化。多摩川は生まれかわります。

「水はきれいだし自然は豊かだし、アユはすごく戻ってきている」

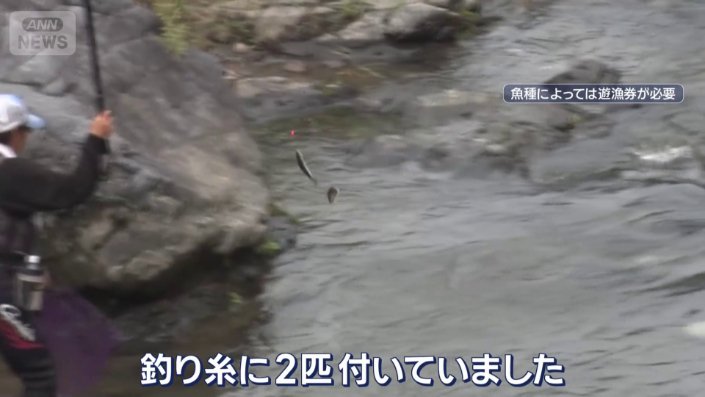

二子玉川駅周辺から15キロほど上流では何匹ものアユが遡上する様子が…。東京都によると、今年、推定130万匹以上、アユの遡上が報告されています。

きれいな水で育った多摩川の天然アユ。山間部では…。

「釣れている、釣れている!釣り糸に2匹付いていました」

「友釣り」と呼ばれるアユの伝統的な釣り方。縄張り意識の強い習性を利用して、生きたアユに針をつけて釣る手法です。

光沢があり、鮮やかな色をした天然のアユ。その特徴は…。

「スイカの皮の匂いがする。爽やかなスイカの香り」

コケを餌(えさ)としていて、清流で育った天然のアユは、香りが違うと言われています。

“最初の一滴”を求め…感動の瞬間

河口から約130キロ。埼玉、山梨にまたがる標高1953メートルの笠取山。この山頂付近に多摩川の源流、最初の一滴があります。同行してもらうのは、ネイチャーガイドの木下和彦さん。

「最初の一滴を見つけましょう!」

木下さん

「(水が)出ているといいですね」

佐々木アナ

「日によっては出ていない?ちょっと聞いてないですよ」

最初の一滴は見られないこともあるといいますが…たどり着いた先に感動の瞬間が待っていました。

「この大きな岩なんかもそうですよね。全部コケで覆われていて青々としています。水がいかに多いかというのが、この辺りからも分かりますよね」

多摩川のせせらぎに癒やされながら、緩やかな傾斜を登っていきます。約2時間後、標高1820メートル付近で霧が出始めます。そこで発見したのは、まさに“運命の分かれ道”でした。

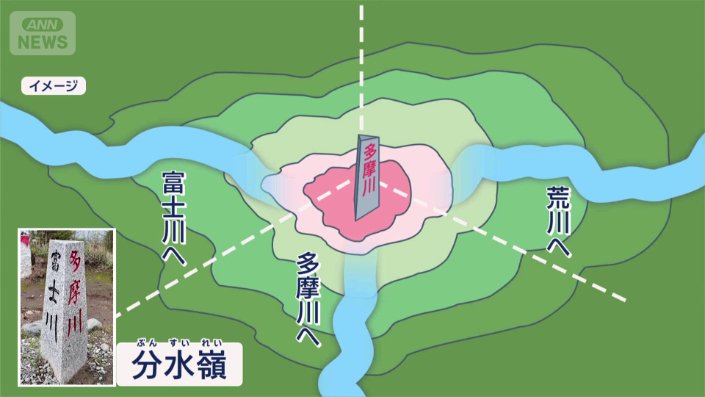

「川の名前が書いてある、石碑ですかね。多摩川と書いています。隣の面は富士川って書いています。こちらが荒川」

「分水嶺(ぶんすいれい)になっていて、水の分かれ道になる」

山に降った雨が流れる方向で「荒川」「富士川」「多摩川」の支流になっていく分水嶺。

「よく使うんです。『ここが勝負の分水嶺』とか、『局面を分ける分水嶺』とか…。その言葉の源に出会った感じがして感動しています」

しかし、今回探す多摩川の源流はここではありません。先へ進むと、目の前に不思議な光景が…。まるでスキーのジャンプ台のよう。登山道を境に右と左に分かれた木々。これには、重要な意味がありました。

「例えば右の方で山火事が起きても、左側の山に移らないように防火帯といって、ある程度の間隔を空けてあえて人工的に切っている」

「不思議だなと思ったんですけど山火事(の延焼)を防ぐ道ということですね」

源流へは、この坂を登る“山頂ルート”か、最短で目指すルートの2つがあります。晴れた日の山頂からは南アルプスの山々が一望でき…そこには富士山の姿が。しかしこの日、山頂付近には霧が立ち込め、今にも雨が降りそうです。

岩を伝って落ちるという“最初の一滴”。雨が降ると、まぎれて見分けがつかなくなるため、“最短ルート”で行くことに…。ところが!

「霧が立ち込めてきた。やばい、やばい。時間との勝負です」

視界は、どんどん悪くなっていきます。その時でした!

「ありました!」

「お疲れ様でした到着です」

源流を意味する「水干(みずひ)」の文字。登り始めて3時間半が経過していました。目指す最初の一滴はどこにあるのか。

「このあたり濡れてますね。濡れてますよ、コケと岩が」

木下さん

「(岩)をじっと見ていただければ」

岩の中心付近に注目です。

「落ちた!落ちました!これが多摩川最初の一滴!今落ちました!小さな、小さな一滴でした」

岩を伝って落ちるさまは、まさに“最初の一滴”。標高で100メートルほど下におりると、小さな流れが…。

「冷たーい!」

木下さん

「飲めますよ。大丈夫です」

佐々木アナ

「いただきます。おいしい!雑味が一切なくて、クリアな水ですね」

小さな一滴が沢となり、山を下ります。それが138キロの旅を経て、東京湾に注いでいました。