茨城県の盆踊り会場で発見したのは炎に包まれた地蔵。お供えのロウソクが全身に燃え移っていました。なぜ地蔵を燃やすのでしょうか。

一方、築地駅近くの道路で自然の驚異を目撃!ガードパイプをのみ込む街路樹。

さらに、伊豆半島にある海に囲まれた池。流れ込む川や水路もないのに、水は絶えることなく、しかも淡水でした。一体、どこから水は入って来るのでしょうか。

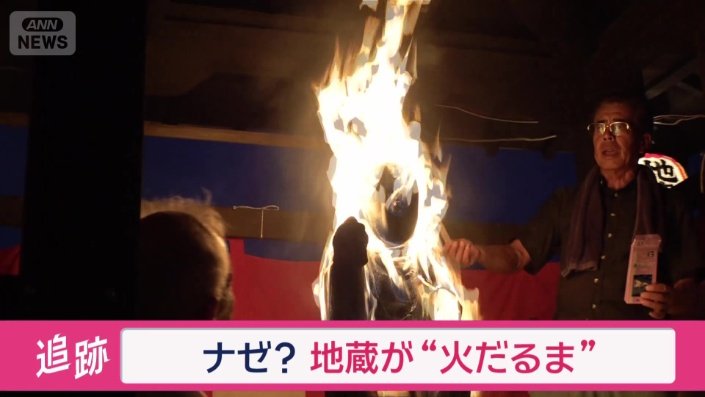

なぜ?地蔵が“火だるま”

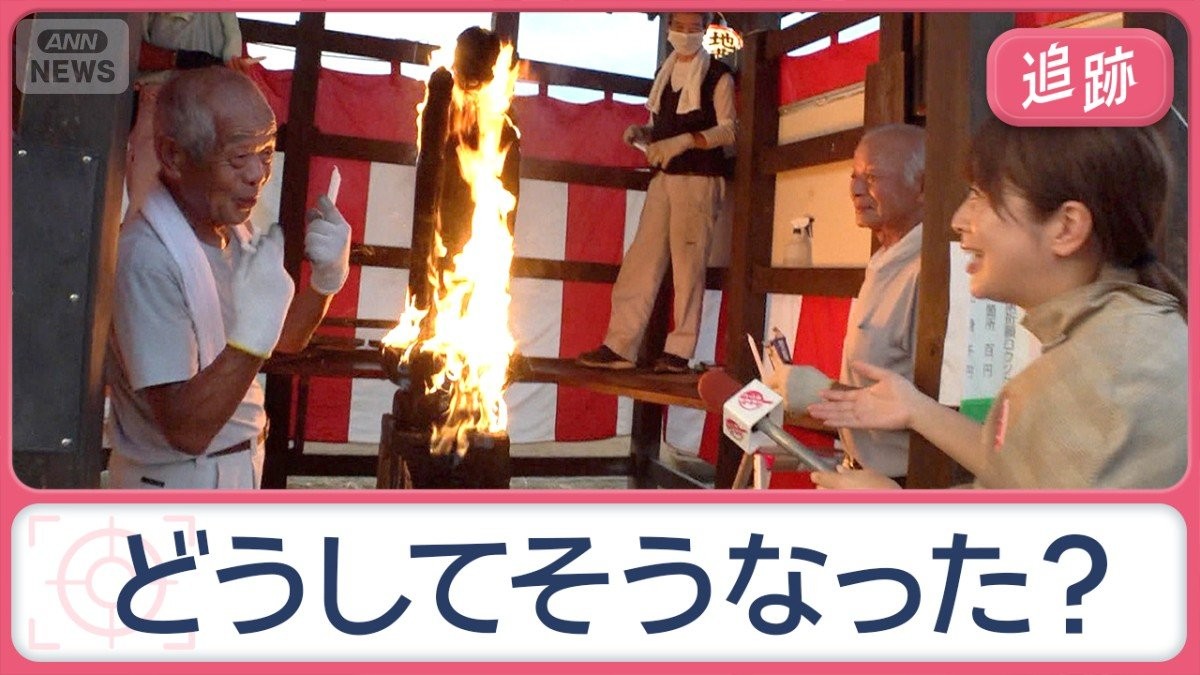

まず向かったのは、茨城県西部の古河市。盆踊りの会場で見つけたのは…。

「あそこに人だかりができている。お参りしているみたい。おさい銭入れている」

近づくと、驚きの光景が見られました。そこには全身、炎に包まれた地蔵。一体どういうことなのでしょうか?

「(Q.初めて見た時どうでした?)最初は(地蔵を)助けなくちゃと思って来ました。そしたら、ちゃんとした祭りだった」

300年以上前、江戸時代に創建された「高野地蔵尊」。この日は、年1回行われる祭りで、最初は足元にわずかに炎が見える程度ですが、2時間後には顔まで炎に包まれます。

参拝者を観察すると、関係者に「頭」と告げて、さい銭箱にお金を入れます。

「(Q.どうして頭?)認知症予防」

「全身で」

「妻が体調が悪いので良くなりますように」

頭や肩など、地蔵が身代わりとなり、ろうそくをお供えした場所が良くなると言われています。

2日間の祭りで使われるろうそくは4000本以上。ロウが体中に流れ、炎が勢いを増していきます。

「(Q.中は熱くない?)熱い」

「ですよね。みなさん汗だらだら」

お供えのろうそくが増えると心配なのは…?

「(Q.屋根に燃え移らない?)だから水をかけている」

「バチバチいっている」

それにしても、一体なぜ地蔵を燃やすのでしょうか?

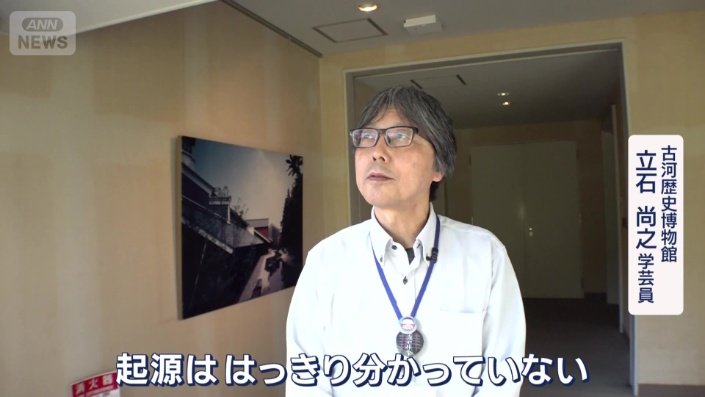

「起源ははっきり分かっていない。やっぱり燃焼することで浄化を図るということが考えられると思います」

地蔵にとっては年に1度の苦行でした。

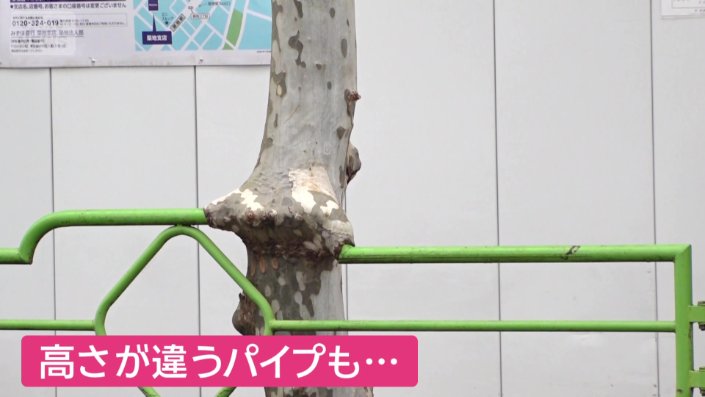

ガードパイプを飲み込む木 理由は

次にやってきたのは、地下鉄の築地駅からほど近い平成通り。そこで発見したのは、街路樹の幹の膨らみがガードパイプを包み込んでいます。

すぐ近くでは、左右の高さが違うパイプを木が包み込んでいます。

「確かにねじ込んでいる」

「ほんまや」

「一体化している」

「世にも不思議な木」

どうやってパイプを包み込むのか?調査を続けると、重要なヒントを発見します。

「のみ込み切れてはいない。でもなんか意思は感じる」

実は、これはまだ成長途中の木なんです。

最初に発見した、完全にパイプを包み込んだ木を過去にさかのぼってみると、8年前はわずかにパイプに触れる程度でしたが、その6年後ほとんどを包み込み…。さらに2年が経ち、完全に木の上下がつながっています。わずか8年で大きく形を変えた幹。その理由は…。

「幹の部分がガードパイプに押されて、ここで潰れてしまうと根にでんぷんがいかなくなってしまうんです」

樹皮の内側には、成長に必要な養分が流れる通り道があります。そこが圧迫されると、幹が変形し、新たな通り道を作り出すというのです。

ガードパイプに巻きついたのは、養分が流れる通り道を確保するためでした。まさに、生存本能が生み出す自然の驚異。

埼玉に車を持ち上げる木

しかし、それをはるかに超える木を発見しました。

「はははは、どういうこと?なんで?」

幹が挟んでいたのは車!?しかも驚くべきは…。

「地面で支えてない、ってことは浮いている?」

なんと車を持ち上げていました。よく見ると、別の車のドアの窓を突き破り、反対側に回ると車の下にバイクまで挟みこんでいました。なぜ、こんなことになったのか?

埼玉県上尾市にある自動車修理工場。車を持ち上げる木は廃車置き場にありました。発見されたのは20年ほど前。山積みにされた車の奥にあったため、それまで誰も気づかなかったといいます。

「いや、びっくりしましたね。かなりびっくりしました」

「お客さんはどんなふうに?」

「いや、もうみんなたまげていますね。『ワ〜』なんて言って」

実は、こちらの敷地には不思議な木が他にも…。

「びっくり。タイヤの中を木が通っている。ジャストフィットの時期は結構前に過ぎて、みっちみちです」

「すごいよね」

社長も驚く事態。不思議な光景は、なぜ生まれたのでしょうか?

「自然ですよ。車が置いてあったところに木の種(が落ちて)だんだん成長して大きくなって」

鳥が運んできた木の種が、たまたまタイヤの中や車の側に落下。それが、人目に付かない場所で成長したといいます。不思議な光景は、偶然が重なって生み出されたというのです。

海に囲まれた池 なぜ淡水?

続いてやってきたのは伊豆半島の北西部、駿河湾を臨む大瀬崎です。

「見てください。あちらに富士山が見えます」

上空から見ると、海に囲まれた池のようなものがあります。当然、海水と思ったら…。

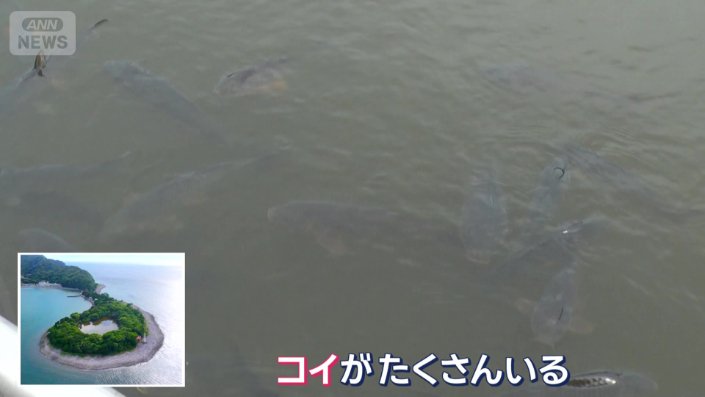

「待って、不思議すぎる。コイがたくさんいる」

コイがいるということは淡水?

「海が近いのに、不思議ですよね」

池に流れ込む川や水路は見当たりません。一体、淡水はどこから来るのか、追跡しました。

静岡県沼津市にある大瀬神社。創建時期は不明ですが、源頼朝が太刀を奉納した記録が残っています。

海に囲まれた「神池」は周囲300メートルほどの大きさ。塩分濃度を調べてみると…。

「池の水は(塩分濃度)ゼロですね」

やはり、池の水は淡水。海に囲まれた池の水は、どこから流れ込んでいるのでしょうか?

「これは言い伝えですが、富士山から湧いている水」

実際に富士山の山頂から、31キロの場所で湧き水が川を作っています。しかし神池は間に駿河湾があります。専門家に聞くと…。

「(駿河湾)沖合の海底100メートルのところで観測をしました。淡水が出ている。(神池でも)地下水が湧き出す可能性は否定できない」

その一方で、もう一つの可能性もあります。

「雨水の関与も、もちろんあり得る」

しかし、雨水の場合、雨が降らなければ池が干上がることも考えられます。

「雨が降らなくても水位は?」

「変わらないです」

なぜ、雨が降らない時でも池の水位は変わらないのか。観光客から興味深い意見が…。

「海で穴を掘ると水が染み出してくるじゃないですか。それに似たような感じで」

「非常に海に近いところにあるので、海水がなんらかの形で(神池に)入ってきて(比重の)重い海水が下にあって、表面は淡水という池を作っているんじゃないかと考えています」

雨が降らない時は海水が増えて、水位を一定に保っている可能性があります。

実は神池がある大瀬崎は砂などが堆積してできた地形で、海水が池にしみ込むと推測します。

神池の地形と非常によく似ているというのが、鹿児島県西部・上甑島にある「貝池」です。10年ほど前に調査したところ…。

「(貝池の場合)4メートルより下は海水と同じぐらいの塩分濃度」

神池も淡水の下に海水がある可能性が…。しかし神聖な池であるため、これ以上、池の深部への調査はできませんでした。謎に包まれた、まさに“神の池”です。