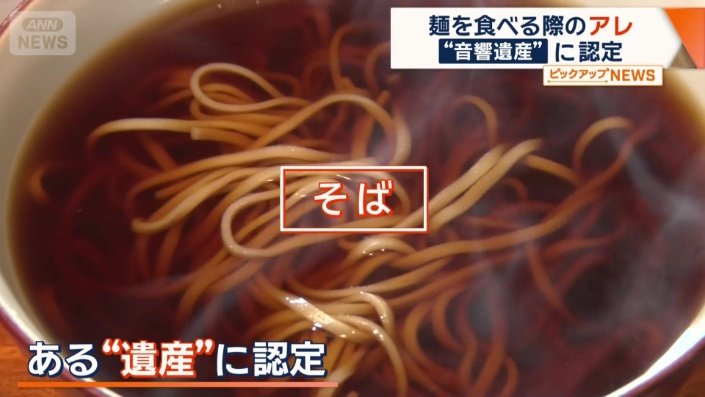

寒くなってきたこの時期にぴったりの、温かいそば。実はそばを食べる時の“アレ”が、ある遺産に認定されている。一体、その遺産とは?

麺類すする音 「音響遺産」に認定

東京・港区にある「麻布十番 そばごや」。江戸時代に、庶民の食べ物として広まったそばだが、今年ある遺産に認定された。

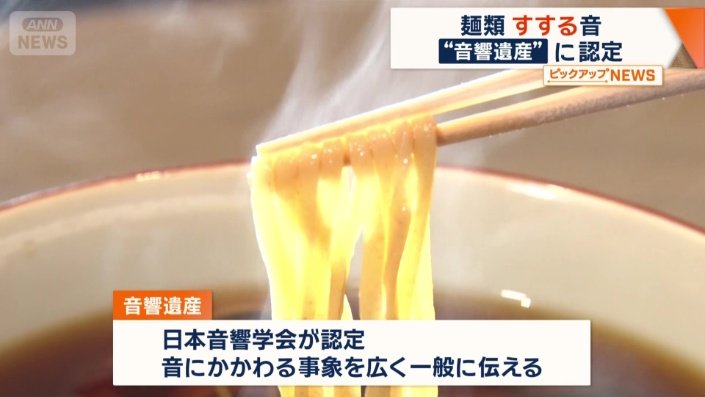

実は、麺類をすする音が今年「音響遺産」に認定されたのだ。

音響遺産とは、日本音響学会が認定するもので、音に関わる事象を広く一般に伝えることを目的としている。

日本では麺類、特に日本そばに関しては音をたてて食べることが多い。料理は食べ方も含めてその国の文化として伝承していくために「麺類をすする音、すすって食べる文化」が音響遺産に認定されたのだ。

店の小川孝寛さんはこう話す。

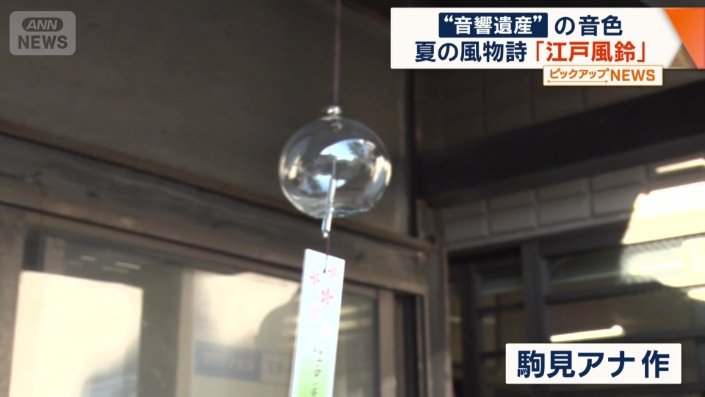

夏の風物詩「江戸風鈴」も音響遺産に

今年、音響遺産に認定されたのは他にもある。

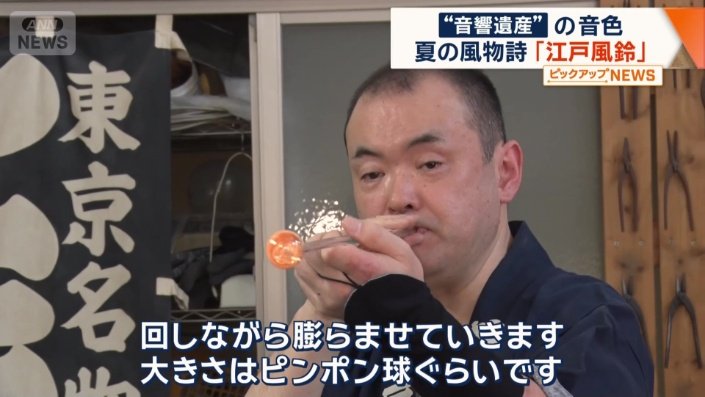

東京・江戸川区にある、今年創業110年を迎える老舗の工房。この工房では、ガラス玉のようなものが作られていた。「江戸風鈴」だ。

この江戸風鈴は、古代中国で占いの道具として使われていた青銅製占風鐸(せいどうせいせんふうたく)が日本に伝わり、涼を得るための風鈴へと移り変わっていった歴史的背景などが評価され、音響遺産に認定された。

「(Q.江戸風鈴の特徴を教えてください)作るところを見てもらうと、一番分かりやすいと思うので」

「(炉の)中に溶けているガラスの“タネ”を巻き取ります。そして、回しながら膨らませていきます。大きさは大体ピンポン玉ぐらいです」

さらに、ガラスのタネを多めに取ると…。

「(Q.1つ1つ形も大きさも違いますね)その通りですね。型に入れて吹いていないからです。型に入れて吹いていない吹き方を『宙吹き』といいます」

そして縁を切り落とし、砥石を使い、鳴り口をあえてギザギザに削るのが特徴だ。削ってあるものとないものとを比べてみた。

「(Q.音の高さが全く違いますね、1つ1つ。これが江戸風鈴の特徴ですね」

そこで、駒見直音アナウンサーも江戸風鈴作りにチャレンジした。再度チャレンジするが…またまた失敗。風鈴職人歴25年以上の濱田好拡さん(55)に手伝ってもらった。

駒見アナが作った江戸風鈴。どんな音色なのか?

全く響かない…。他の物と比べてみても、全然出来が違っていた。

今から50年以上前に江戸風鈴を報じたニュースだ。

現在、江戸風鈴を作る工房は都内に2軒だけ。篠原風鈴本舗には6人の職人が所属していて、年間およそ2万個を生産している。

「(Q.音響遺産の認定を受けて)栄えある賞をいただきましたので、“遺産”ですから、これからもつなげていくために1個1個丁寧に作っていきたいと思う」

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年10月31日放送分より)